Donner une chance de vie aux ouvrages les moins visibles : Les Désirables

Les Désirables, collectif de libraires et d’éditeurs francophones indépendants, récemment créé par Véronique Yersin et Yan Le Borgne (édits Macula) souhaite donner une nouvelle vie aux ouvrages parus après mars 2020, et plus largement à tous ceux qui sont trop peu visibles, peut-être même déjà oubliés : « En quelque sorte il s’agit de leur donner une seconde chance », selon l’expression heureuse de V. Yersin. « On va proposer des rencontres, des lectures, pour les livres qui n’ont pas été vendus » explique l’éditrice. « Pour nous, il était essentiel de montrer que nos livres sont désirables», des livres des coups de cœur, pas seulement ceux qu’encense la presse et que relayent les diffuseurs, dont le discours est inévitablement empreint de subjectivité : « les diffuseurs ont quelques secondes par titre, et ils font le tri », ils peuvent gonfler ou abaisser la qualité d’un livre, explique G Perthuis, engagé dans le collectif. « Certains font de véritables hiérarchies par rapport à leur propre ressenti, d’autres sont plus dans le business et vont ne défendre que ce qui plait, ce qui va marcher ».

C’est en référence à de tels constats que les éditeurs engagés dans Les Désirables décident de relever ce défi ambitieux : faire eux-mêmes le travail que les représentants n’ont pas pu faire pendant un an et demi, c’est à dire : présenter les livres. Il est bien évident remarque G Perthuis que « la présentation par la maison d‘édition est plus subtile et plus agréable que celle qui est proposée par un diffuseur qui présente 350 livres en une heure et demie. Ça va à une vitesse folle. Là c’est beaucoup plus qualitatif, plus incarné et plus vivant ».

Les Désirables projettent également de mettre en lumière la diversité et la durabilité du livre, son maintien dans le temps, dans un contexte où il court bien souvent le risque d’être assimilé à une seule dimension marchande. L’enjeu est essentiel pour les auteurs et pour les lecteurs : « dans trop de librairies, il y a beaucoup de livres qui s’épuisent vite » déplore G. Perthuis. C’est à dire que « pas mal d’éditeurs, les plus gros en particulier, passent à un autre lorsqu’ils considèrent que la vie d’un livre est finie. Ils vont le laisser s’épuiser, sans le réimprimer, certains même vont le supprimer du catalogue ». Pour le libraire, la force des plus petits éditeurs, c’est de défendre un auteur sur le temps, de s’engager en faveur de l’éclosion d’une œuvre : « c’est peut-être ça le plus important. Il y a pas mal de lecteurs qui, lorsqu’ils découvrent un écrivain, aiment bien revenir sur tout ce qu’il a fait auparavant ».

Défendre la diversité des livres, les incarner et les faire durer, surprendre, emporter le lecteur et l’emmener au-delà de ses habitudes et de ses propres frontières : «Personnellement, en tant que libraire, j’ai envie de jouer ce petit rôle et de proposer aux clients des livres qui ne sont pas ceux qu’ils attendaient, de leur faire découvrir des textes qui les étonnent.»(G. Perthuis, Librairie Descours).

Le collectif fédère tous les éditeurs indépendants qui veulent défendre ces objectifs, et il a de fortes chances de s’étoffer dans les prochains mois : déjà 14 maisons d’édition indépendantes, « touche à tout », poésie, mais aussi arts, politique, architecture, sciences humaines, ont commencé à travailler en partenariat avec 4 librairies (Sète, Lyon, Paris) : « On a toujours eu cette démarche depuis 40 ans de passer par les libraires, même si elle l’était de façon moins structurée, moins innovante » nous dit V. Yersin. Elle précise qu’eux non plus « n’ont pas envie de changer de métier, de devenir des manutentionnaires et de faire des livres relayés par une presse anorexique» Ils se disent séduits par le projet du collectif .

Ce projet est conçu comme un moteur commun, entretenu par tous, pour soutenir de façon croisée les ouvrages sortants, mutualiser les événements et faire circuler les informations concernant les lectures et autres manifestations, par voie d’une affiche conçue sous forme d’un calendrier (http://www.lesdesirables.org/). V. Yersin parle avec enthousiasme de ces échanges de services, de ressources et de compétences, attendues et nécessaires : « On avait besoin de ça, et puis ça génère une sorte d’émulation assez joyeuse, ça nous nourrit beaucoup, pas seulement de lectures, mais aussi d’échanges » et de liens entre tous les acteurs de la chaine du livre, auteurs, libraires, éditeurs, traducteurs, bibliothécaires, distributeurs, diffuseurs, chercheurs, lecteurs… qui habituellement travaillent de façon beaucoup trop isolée, ce qui représente un réel danger pour la petite édition.

La rencontre des éditeurs, des poètes et du public : le festival des Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée

«Je me suis battue», dit Maïthé Vallès-Bled, pour maintenir les deux dernières éditions du Festival de Sète, en 2020 et 2021.

Malgré les contraintes sanitaires, il n’était pas question pour elle de prendre le risque de perdre ce festival et son principe de rencontres croisées. On s’en doute, cela a nécessité de régler toute une série de problèmes : le réaménagement des itinéraires dans la ville de Sète, le respect des jauges et la réduction des sites de lectures et de débats. Les autorisations ne furent données que pour une dizaine de lieux, alors que le festival en occupe habituellement une quarantaine. « Il a fallu trouver des stratégies pour faire tenir dans ce nouveau format les 60 à 80 manifestations habituelles », tout en maintenant leur pleine identité. Mais le plus délicat des problèmes auxquels elle a dû s’affronter, en 2021 comme en 2022, c’est la fermeture des frontières, qui laissait en suspens une question cruciale : comment faire pour maintenir la pluralité des langues et des cultures dans une situation qui par définition ne permettait plus d’inviter des poètes de pays extérieurs ? La question est capitale parce qu’elle touche à l’identité même du festival, à la force de l’interculturalité qu’il défend et qui marque, de façon très spécifique, d’une rive à l’autre, les rencontre entre les poètes et entre les poètes et le public.

La solution a consisté, en partie, à inviter des poètes originaires de pays méditerranéens, et vivants en Europe depuis plusieurs années. Des poètes qui continuent à écrire pour la plupart d’entre eux dans leur langue d’origine. « Pour 2021 ce fut par exemple le cas du poète palestinien Raed Wahesh qui vit en Allemagne, si bien que nous avons pu avoir non pas des représentant de tous les pays mais des représentants de toutes les langues des différentes parties de la Méditerranée, je dirais de la Méditerranée africaine, de l’Afrique du Nord, orientale, des Balkans. Nous avons pu ainsi inviter des représentant de toutes ces Méditerranées ».

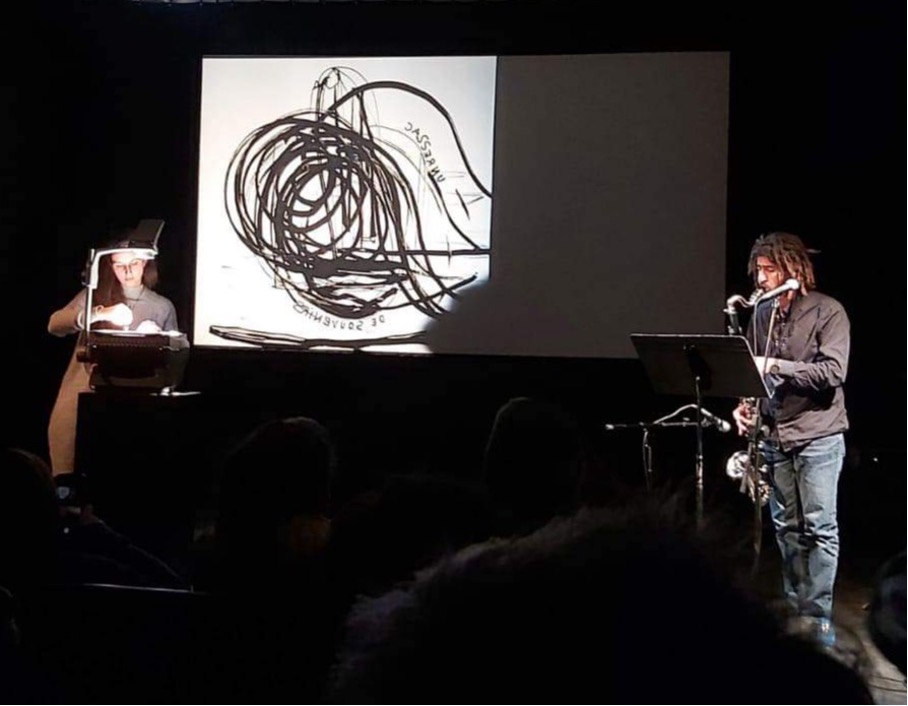

Le Festival des Voix Vives, passerelle entre poètes/éditeurs et entre éditeurs/public, a donc fonctionné d’une façon toute particulière ces deux dernières années. Mais pour autant « les deux éditions 2020 et 2021 sauvées des eaux in extremis, ont été magnifiques » se réjouit M. Valles-Bled. « Et je peux dire, ajoute-t-elle, que cela m’a été dit en permanence, non seulement par les éditeurs, habités par cette joie d’être là et de rencontrer du public, mais aussi par les poètes, et par le public, tous, tellement surpris et heureux de pouvoir se retrouver. A vrai dire, ils ne s’attendaient pas au maintien du festival. Des spectateurs sont venus nous voir pour nous dire des choses fortes, et très souvent avec des larmes. Je n’avais jamais vu ça, une si belle réaction du public. Les circonstances ont véritablement permis de réaliser combien il était important de partager et de prendre confiance en l’autre, de s’appuyer sur la poésie ».

Françoise Allera, présente sur les deux dernières versions du Festival, partage ce même enthousiasme : « cette année c’était un public très intéressé, très concerné par la poésie : des gens engagés dans les associations et proches des poètes. Les autres années, on a vu plus de touristes. Il y avait, cette année peut-être, moins de poètes venus de l’étranger. Mais c’est déjà très fort, très, très fort, de l’avoir maintenu, c’est un travail colossal ». Pour sa part, elle déclare avoir réalisé cette année au Festival des Voix Vives « des recettes bien supérieures aux années précédentes ».

La poésie est «in-confinable »

L’écriture poétique occupe une infime place au cœur du système de l’édition, non pas en masse d’édition, mais en pouvoir de vente, et l'épidémie de covid a incontestablement accentué ce paradoxe. « Elle est systématiquement reléguée des préoccupations de tous ceux qui auraient les moyens de la transmettre et d’en permettre largement la réception » regrette M. Vallès-Bled : « elle est si peu présente dans les médias, les journaux, les émissions ». Pourtant, elle connaît toujours le même vrai succès dans les pratiques, toutes les pratiques de rencontre, de réseaux, d’ateliers, de festivals. La forte fréquentation du marché de la poésie de ce mois d’Octobre 2021 en témoigne sans aucune réserve. Et cela même lorsque ces pratiques sont virtuelles, comme elles le furent dans ces derniers temps de confinements. De l’avis de tous les éditeurs et libraires rencontrés autour de ce dossier, et malgré les paralysies d’édition, les incertitudes, et les solitudes, elle est vivante. Et peut-être même que, plus elle est empêchée, plus elle parle fort. C’est parce qu’ « elle nous humanise et crée des partages inédits » nous dit M. Vallès-Bled avec beaucoup de conviction : « La parole poétique interroge l’essentiel, l’humain, et elle est un regard sur l’autre. Le festival transmet tout cela ».

Fondamentalement, « l’humanité a besoin de livres, d’écritures » déclare A. Iacovella. C’est plus que ça, encore « sans, livre et sans poésie, il n’y a pas d’humanité. C’est ce que nous avons fait de mieux pour nous civiliser. On n’a rien trouvé de plus puissant ».

Et les éditeurs l’ont constaté, durant ce confinement, les gens ont beaucoup écrit, « avec des formes d’écriture qui sont en train de s’ouvrir, de se diversifier », remarque A. Iacovalla. Peut-être même que dans ce temps de crise, poursuit l’éditeur « un certain nombre de poètes se sont mis à écrire d’une façon un peu obsessionnelle, tous les jours. On peut dire que, pour beaucoup, le rituel de l’acte d’écrire a débordé l’intention d’écrire, et que cela se lit dans les manuscrits reçus. Mais ils ont fait appel à ce qu’il y a de plus intelligent, non pas pour donner une explication à ce qui arrivait, mais pour pouvoir affronter cette situation impensablequi nous tombait dessus ». Sans doute « pour essayer de combler la béance » qui est arrivée par l’événement covid. « Ça sert peut-être à ça un éditeur. Je dirai ça sert surtout à ca. C’est le lien entre l’édition, le livre, et l’humanité. L’écriture de poésie a un effet inépuisable, infini, qui nous remet à notre place. C’est la seule façon de pouvoir aborder le monde, et ce phénomène ne va pas se clore du jour au lendemain, c’est quelque chose qui reste absolument ouvert », ça ne s’arrêtera pas.

Ces entretiens montrent combien chacun a œuvré, lutté contre la tempête, semant ici et là des idées, des liens, des espérances, proposant et réalisant des actions et réveillant des dialogues, par tous les moyens encore possibles, pour retrouver un mode de fonctionnement, non pas un fonctionnement normal, ou comme celui d'avant, mais qui dépasse « l’avant ». Et c’est par l’innovation, par-delà les habitudes, les assignations et les attendus, ainsi que parallèlement, par l’analyse des système actuels qui assurent la diffusion du livre, par l'analyse de ses fissures et de ses potentiels, que se mesure la mobilisation des éditeurs indépendants après la crise. « Ça nous a secoués, un tel ébranlement, ça interroge à tous les niveaux, social, économique, culturel voire ontologique » (D. Tourte). Et lorsque les choses s’éclairent, elles deviennent transformables. Mais il faut être là, présents, faire le guet. M. Vallès-Bled nous le transmet en toute fin de nos échanges : « il reste beaucoup à faire pour la survie de la poésie. La culture est un combat, et au sein de la culture la poésie est un combat plus grand encore ».