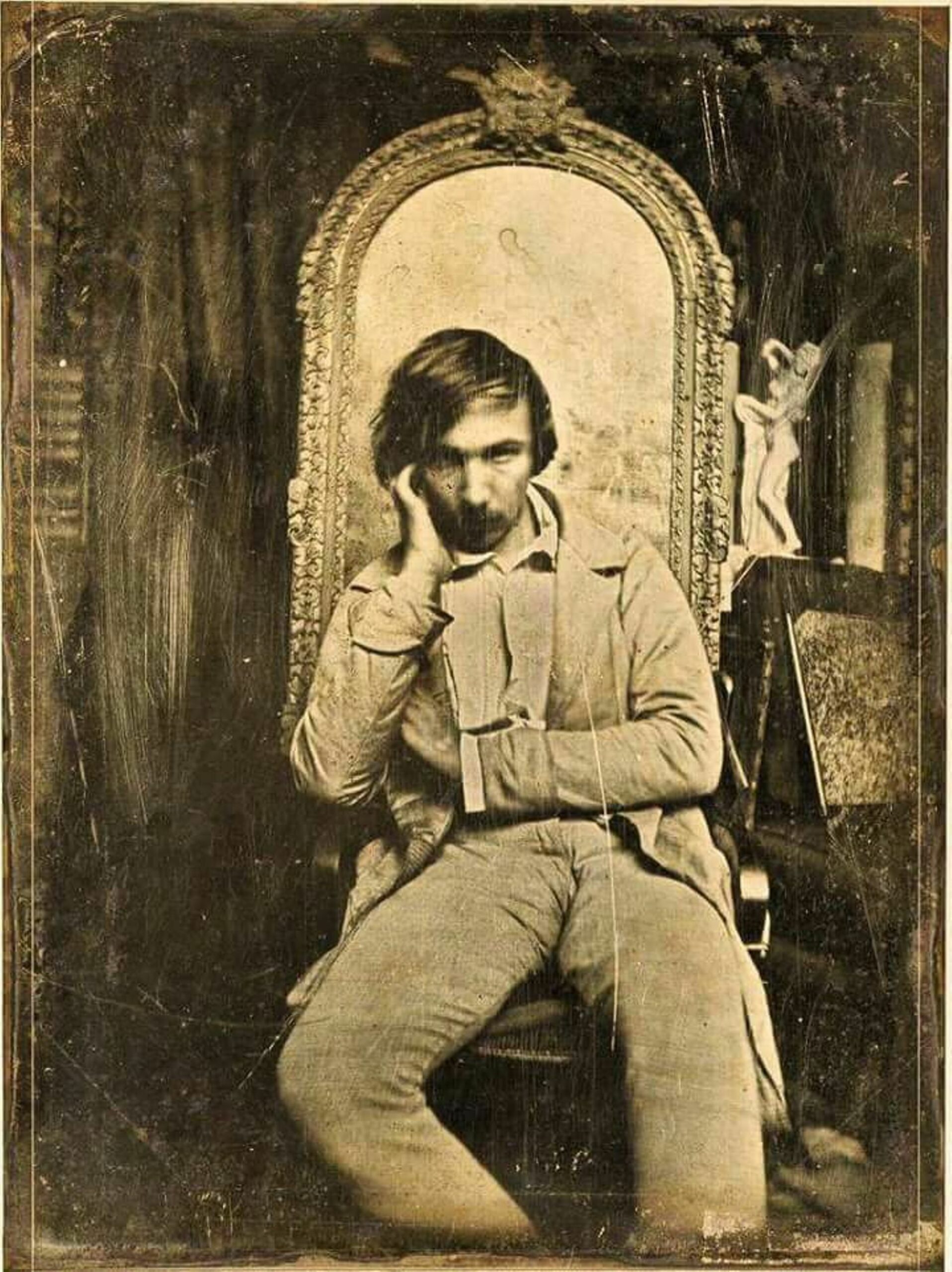

Lire Baudelaire

On ne peut logiquement aborder l’œuvre de Charles Baudelaire sous l’angle de la « désespérance » ou de « l’exhalation émotionnelle », même si la tentation est grande de trouver en lui, la parole détournée de la Rédemption. Nulle rédemption (le Dieu de Baudelaire est avant tout vengeur, guerrier, et justicier) , et nul rachat ! (La vengeance jamais ne rachète les fautes). Le poète ne l’a d’ailleurs jamais suggéré ni évoqué clairement dans son œuvre poétique y compris dans sa prose détonante.

Seul moyen pour le poète de surseoir à son Mal, son ennui et sa mélancolie, pour ne pas dire sa dépression. Il n’en demeure pas moins le Maitre (maitre de son imagination, maitre de ses mots, maitre de son existence et de son destin et bien évidemment de son infortune). Les Fleurs du mal, montrent d’ailleurs à cet égard, qu’il existe plusieurs portes d’entrée pour « assoir sa douleur » (Dans les flammes ?) comme aussi bien la dominer (caractère probant de l’élévation) alors que ces portes se referment aussi vite qu’elles se sont ouvertes par souveraine et salvatrice nécessité, afin de ne pas faire croire au lecteur dormant, qu’il puisse obtenir quelques clés aussi facilement. Aussi l’homme exalté, conquis, peut-il trouver sans aucun doute quelques faits innovants ayant plus trait aux goûts de l’époque, qu’à la servitude du poète lui-même, (son improbable Dandysme) aussi bien que le lecteur « désespéré » trouvera-t-il dans Baudelaire quelques motifs à son trouble journalier, sans jamais toutefois pouvoir le résoudre et encore moins le dépasser. Ainsi l’approche et la compréhension de l’œuvre pourraient s’arrêter, là, la matérialité terrestre étant une véritable enclume. Et soyons certain aussi, que la métaphore ne rend pas la vérité explicite – si bien que le sens originel (le péché ?) demeure toujours un peu caché, ou du-moins ombrageux. (« Tinté d’une douce brume »). Ainsi est-ce tout là le génie de Baudelaire : apprendre à trans-former le temps ; du dicible à l’indicible, du connu à l’inconnu, du fini à l’infini et de la terre au ciel ; mais sans jamais y adhérer pleinement.

Ainsi et pour poursuivre, lire Baudelaire, c’est pouvoir à un moment donné s’acheminer vers une « impossible lumière », (la clarté n’est jamais tout-à-fait ce qu’elle désigne), mais vers un chemin épars (éparpillé ?) où la voix parfois s’élève sans jamais vraiment délivrer d’écho (tel le Cygne qui ne peut s’échapper ou bien encore les femmes damnées vouées aux pires tourments). La délivrance n’est pas accessible chez Baudelaire, alors qu’elle le contraint entièrement dans son corps malade. Stigmate, d’une biographie pesante et dispersée, (père voué à dieu, et qui le répudie) comme on répudie une femme infidèle. Mais dont le poète se sera soulagé en invoquant ses Muses. (sa mère tout particulièrement) Froideur (impuissance ?) d’un temps révolu (déchu), le poète trouve à la fois son ancrage de manière à la fois Réaliste et fictionnelle, où la hantise prévaut sur le fond (les tréfonds de l’âme corrompue) supposant que le Mal alors est bien présent, et que jamais la Beauté, ne puisse se montrer sous ses véritables attraits. A moins qu’une Révélation (le rêve ?) subitement ne se « fasse jour ». Pourtant ne rien attendre, surtout ne rien attendre d’un tel accès (excès) sauf si l’Esprit ne s’y perde, en témoignant d’une grande fugacité d’intention. Le poète lui, sait que tout est vain, y compris dans son imagination solitaire, on est loin des « Illuminations » Rimbaldiennes, « O les énormes avenues du pays saint, les terrasses du Temple ! «. Pour Baudelaire le pays n’est pas forcément saint, pourra-t-on dire tout au plus qu’il est étourdissant, pas tout-à-fait intemporel, (sauf peut-être dans les fumées vaporeuses des cabarets, et aux senteurs multiples, hallucinogènes), c’est pour cela d’ailleurs et à cause de cela, qu’il n’existe pas vraiment d’échappatoire cohérente, dans sa vision du monde, qu’il aime et qu’il n’aime pas, mais dans lequel il se fond, avec une justesse inouïe, à tel point que ses descriptions du monde journalier dégagent une certaine odeur, fuse t - elle passagère et lunaire. Il en restera toutefois une trace ! Mais quelle trace ? Car de fait le poète ne s’immisce pas pleinement dans les joutes quotidiennes, il ne fait que fleureter avec elles, « Un éclair… puis la nuit ! – fugitive beauté /Dont le regard m’a fait soudainement renaitre/ Ne te verrais-je plus dans l’éternité ? » (A une passante). Mais quelle éternité qui ne soit d’ores et déjà solidaire de la mort ? Ô Limbes !