Pascal Boulanger – la poésie comme méditation et combat

L’acte de lire la poésie nécessite retrait et silence, afin d’atteindre la source unissant notre intériorité à celle du poète que nous lisons. Il convient dès lors de se laisser envelopper par la mélodie, le rythme, la « vision » ainsi que l’indiquait Marcel Proust dans son immortel Temps retrouvé. Y baigner nous permettra d’expérimenter avec passion l’univers du créateur.

Nous avons tenté une approche de celui de Pascal Boulanger à travers trois recueils1, car tous trois nous semblaient refléter ce qu’il y a d’intemporel dans l’œuvre de ce poète, toujours se renouvelant, et approfondissant sans cesse ce que cet univers a de plus lumineux.

Nous pourrions à ce titre parler, dans l’esprit d’André Rolland de Renéville, d’expérience poétique pour Pascal Boulanger. En effet, l’expérience poétique est celle de la mise à jour – donc en mots – de l’énigme qui sourd en nous, presque inconsciemment, ce que Heidegger nommait si justement « bruit de source ». Il y a ce que l’on ressent – et ce quelque chose qui transcende ce « il y a ».

Ce quelque chose nous atteint, mais il nous faut longtemps écouter pour en recueillir la parcelle d’énigme saisissable.

Cette patience et cette écoute font partie intégrante de l’expérience poétique et elles éclairent les poèmes de Pascal Boulanger, lui qui s’adressait à ses filles par ces mots magnifiques : « Je recueille vos silences »2 ou « J’attends l’inattendu et pourtant le déjà-là »3.

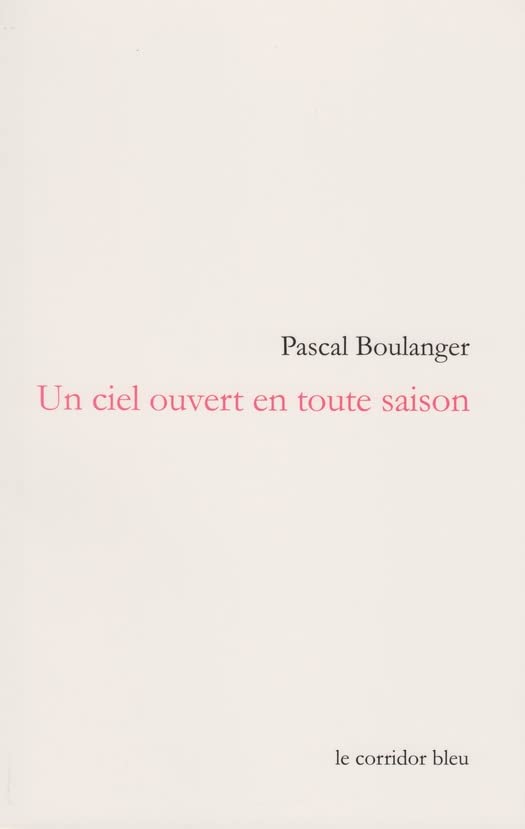

Un ciel ouvert en toute saison nous introduit dans cette expérience authentique de l’œuvre poétique comme recueillement et combat, les deux s’enchâssant tel l’écrin unissant les différentes parties du diamant.

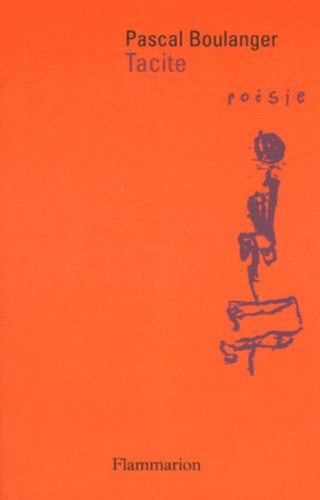

Pascal Boulanger, Tacite, Flammarion, 2001, 120 pages, 13 € 80.

En effet, Pascal Boulanger y rejoint la puissance des grandes œuvres lyriques, tout autant mystiques que tragiques, en plongeant dans les profondeurs de l’âme, là où le fleuve universel traverse ce que Montaigne définissait « la forme entière de l’humaine condition ». Le plat lyrisme, ce fade narcissisme sans intérêt, n’est qu’un épanchement sans horizon, et dieu merci, bien vite oublié. Nous n’y pourrions jamais sentir cette parole « d’âme à âme » qu’évoquait Rimbaud.

Le lyrisme de Pascal Boulanger est, lui, universel. De même que le Victor Hugo des Contemplations mettait en garde ses lecteurs en les prévenant que, « quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? », nous pourrions faire le même rappel au lecteur d’Un ciel ouvert en toute saison. Ce recueil est en effet, à première vue, le plus personnel publié par Pascal Boulanger. Celui-ci s’y adresse à ses deux filles et nous donne à lire une immense lettre d’amour, sublime de beauté et de simplicité. Nous sentons dans les nombreux chiasmes le désir de relier d’un même élan ses deux filles, leur mère et lui-même dans un univers qui, nous le verrons, est chanté sans cesse avec ivresse. « Dix-huit mois vous séparent mais rien ne me sépare de vous » (p. 12), ou encore : « Si, il y a longtemps, les grottes abritaient la mémoire du monde en dessinant les premiers gestes des hommes sur la terre, moi, c’est mon cœur qui vous abrite » (p. 19).

Pascal Boulanger, Un ciel en toute saison, Le Corridor bleu, 2013, 34 pages, 10 €.

On le voit, l’écriture chante l’amour paternel. Mais nous sommes bien vite emportés par l’élan poétique qui se révèle en même temps une arme contre le défaitisme spirituel, pour l’amour de la vie réelle, vécue, expérimentée. En opposition à toute forme de ressentiment, ses poèmes ont une force qui fait front au nihilisme – pour le dissoudre.

Le combat et la volonté sont liés dans des vers tels : « Un jour, lorsque vous serez plus grandes, je vous parlerai de l’acquiescement, de l’un et l’autre dissemblable et de ce qui se donne en se retranchant » (p. 25) ; « L’existence n’est pas une faute, toutes les chances s’offrent à vous » (p. 26) et enfin ce OUI tragique à la vie : « Je m’exerce à perdre ce que j’aime, je dois aimer ce qui m’échappe. »

Dès lors, lire Un ciel ouvert en toute saison est une belle adresse à ses filles en même temps que des munitions pour le lecteur. Nous le lisons en intégrant le « je » comme le faisait les grands mystiques, ou encore le Descartes des Méditations métaphysiques nous amenant à faire l’expérience ontologique en même temps que lui. Dans le même temps que nous lisons Un ciel ouvert en toute saison s’opère une métamorphose dans laquelle les filles, destinatrices, deviennent des allégories de la vie, chez qui la joie, l’affirmation, l’exaltation s’opposent telle une rage d’amour à toute forme de regret, de ressentiment, de haine.

L’émotion l’émeute, recueil plus ancien que le précédent, amorçait déjà cette vision combative vis-à-vis de tout nihilisme perçu comme négation de tout sens et de toute valeur de l’existence. La puissance du verbe de Pascal Boulanger est telle que – dépassant les fades oppositions aussi futiles que fausses – nous y sentons une parenté spirituelle avec l’exaltation de la vie et de la beauté d’un William Blake, d’un Hölderlin, et (le paradoxe n’existera que pour les penseurs de surface) d’un Christ et d’un Dionysos ! « Ne rien dire / dire oui » (p. 23) !

Comme nous allons le voir, le remords, l’obsession de la mort, toute cette pensée du ressentiment est détruite dans un acquiescement volontariste, dans des « vagues de feu / sur lesquelles danse la pensée » (p. 14) car « on prend feu en prenant la parole » (p. 21) et « Le feu éclaire le récit / en hébreu / lumière veut dire secret » (p. 24). Pascal Boulanger nous donne lui-même, page 45, une courte définition du nihilisme aussi brève qu’éclairante : « le nihilisme / un retrait du monde ».

La prééminence de la vie, du lien inhérent à l’existant sont chantés dès le premier texte, mise en forme de courte de préface (p. 9), qui mériterait d’être repris en entier (comme tant de poèmes !) mais dont voici un extrait : « Pourquoi faudrait-il que la mort soit la religion absolue ? / L’œil habillé d’une paupière n’est pas dans la tombe. / D’ailleurs, placé en ce lieu de parole qui fait parole, / rien ne meurt qui a commencé ».

Pascal Boulanger, L'Emotion l'émeute, 2003, 10 €.

De fait, « le monde s’occupe trop des morts » (p. 19) et dans ce que Nietzsche nommait l’ivresse du devenir, Pascal Boulanger semble lui faire écho en proclamant : « jamais de remords / pas l’ombre d’une faute à confesser ».

Cette vie se fête aussi par la beauté du réel dans un magnifique déploiement de joie : « Depuis que la lumière créa l’œil pour être vu / la rose a souci d’elle-même » (p. 13) et « La rose ensoleillée sera / en tout lieu / la poésie dans une autre » (p. 16). Le chant de la vie s’exalte aussi dans le rapport direct avec la beauté métaphorique du monde : « C’est encore la mer / le souvenir de la mer / où se lancent des oiseaux de toutes sortes / impatients d’écrire, "la vie en tant que forme de l’être" / dans la lumière qui soudain / envahit la scène » (p. 18) ; « le présent seul / Un bleu très pur se noie dans un bouquet de nuages / tout un vide accumulé de bleu / c’est une absence de monde / Je l’embrasse / je l’embrasse encore / je l’embrasse pour la première fois ».

Enfin, il semble inévitable d’évoquer les poèmes en proses (et en italiques, comme le seraient des discours directs adressés directement aux lecteurs), phrases sans ponctuation et lancées d’un même élan, lumineuses paroles prenant la vie à sa source. Je limiterai ici la citation à un seul de ces poèmes – invitant par là même les lecteurs à les traverser tous d’un même élan – situé à la page 34 du recueil : « Les anges de lumière qui tombent frappés à genoux ils disent dieu s’est retiré du monde la main s’efface on n’entend plus que le faible murmure d’une fontaine brûlée de soleil impossible de réveiller ceux qui dorment une sorte d’impatience amoureuse unanime les guide vers la mort pourtant les matins sont comme des oiseaux arrachés l’ombre ne pèse plus sur le mur le temps s’écoule le feu monte une bouche ébranle le temple chaque couleur inonde les toits le cœur dérive parmi les bêtes qui traversent lentement le jardin à chaque seconde acquiescer veut dire jouir »

Harmonie poétique où la beauté et le combat ne font qu’un !

Tacite fut publié seulement un an avant L’émotion l’émeute, et bien que l’atmosphère semble s’opposer en tout point aux deux autres recueils évoqués précédemment, la parenté d’esprit, pour peu qu’on en approfondisse le sens, apparaîtra bien vite.

La lucidité suppose d’avoir l’œil ouvert, ainsi que le courage de la vérité et de l’authenticité à l’égard de ce que le réel nous enseigne. Ce dernier peut être tout aussi bien notre environnement que notre subjectivité. Dès lors, l’énergie nécessaire au combat contre le ressentiment et le nihilisme suppose d’en affronter – parfois témérairement – la fascination de notre modernité pour la mort.

À cet égard, Tacite est exemplaire car il mêle à la description des horreurs absolues de l’histoire romaine – peu différentes de l’histoire récente, si ce n’est pour celle-ci l’apport du « progrès » technique – des sentences intemporelles que le génie du classicisme français n’eût pas reniées. Ce faisant, Pascal Boulanger met en lumière le mal à sa source, à savoir ancré dans l’esprit même de l’être humain, là où la pulsion de mort fleurit depuis toujours.

L’emprisonnement est avant tout spirituel. Dès le début, le texte nous le dit : « L’aménagement de la terreur : / dorénavant le mur est dans toutes les têtes » (p. 9) avant de le confirmer quelques pages plus tard : « Prisonniers, / au milieu de la plus libre, / la plus ouverte des routes » (p. 15). Mais l’emprisonnement n’est jamais l’objet d’une prise de conscience, car pareil à cette volonté absurde et sans cause décrite par Schopenhauer, les humains sont agis, si l’on me permet cette expression, ils le sont passivement, en tant que purs objets dans l’ensemble du réel, et ainsi incapables de conscience réflexive vis-à-vis du désastre qui se prolonge : « époques fécondes en catastrophes, ensanglantées de combats, déchirées par les séditions, cruelles même pendant la paix. / Pareils aux bêtes de labeur, abandonnées au vertige de leur fabrication, qui se déchirent elles-mêmes, se déchirent dans la nullité du néant » (p. 16). La folie meurtrière ne se révèle finalement « rien qu’une ivresse vide » (p. 32), une « boîte du néant » (p. 35), menant au bout du compte au pire de l’absurde, à cette inversion du sacrifice d’Abraham que raconte Pascal Boulanger (p. 108).

On le voit. L’œuvre de ce poète est une longue méditation en même temps qu’un vaste combat, où l’exaltation de la vie, l’affirmation d’une volonté sans faille en faveur de la vitalité, n’hésite pas à plonger dans le mal absolu, à en affronter les peurs et la douleur, pour mieux les conjurer et les métamorphoser en lumière.

∗∗∗

Notes

- Les trois recueils qui font l’objet de cet article sont les suivants : TACITE, publié en 2001 aux Édition Flammarion ; L’ÉMOTION L’ÉMEUTE, en novembre 2002 aux Éditions Tarabuste et Un ciel ouvert en toute saison, en 2010 aux Éditions Le Corridor Bleu.

- Un ciel ouvert en toute saison, p. 50

- P. 14