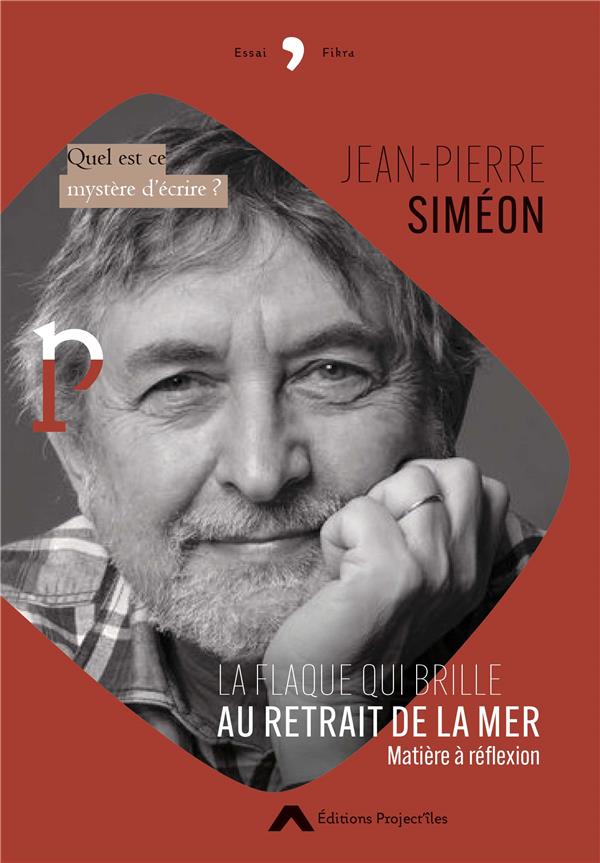

Entretien avec Jean-Pierre Siméon : de possibles Avenirs

Figure incontournable de la poésie française, on le connaît avant tout pour son "militantisme poétique", ses nombreuses interventions pour faire connaître la poésie hors les murs, Du Printemps des poètes où il a été directeur artistique à la direction de la collection Poésie / Gallimard, Jean-Pierre n’a cessé de questionner le rôle de la poésie et la place du poète dans nos sociétés à l’air du tout numérique. Aujourd’hui c’est bien le poète aussi dramaturge qui se livre et qui nous revient avec un nouveau recueil chez Gallimard, Avenirs suivi de Le peintre au coquelicot. Jean-Pierre s’entretient avec nous de son ascèse par l’écriture, d’une passion qui ne cesse de grandir, nourrie par une belle exigence.

Pourquoi un S à Avenirs ? pour que justement vous me posiez la question, pour que le lecteur se pose la question… Cela en effet ne va pas de soi, ce qui va de soi, c’est avenir au singulier, tel qu’il a été pensé, ressenti par tous depuis le début de l’histoire humaine : un avenir, un seul, comme une ligne droite dans l’éternité avec certes des avancées et des reculs, mais sans limite. Or, la grande mutation dans la conscience collective s’est faite ces dernières décennies, puisqu’on a enfin mesuré ce que la science dit depuis longtemps, qu’il n’y a pas d’éternité, pour notre planète. Ce que je dis dans ce livre, c’est que nous pouvons ou non hâter notre fin et qu’il y a au moins deux avenirs possibles…Et que le seul monde qui serait viable avec un avenir lointain à peu près garanti serait un monde gouverné par l’inverse de ce qui le gouverne aujourd’hui et qui amène la catastrophe. Ce dont je parlais plus haut : la volonté de pouvoir, l’exploitation éhontée de son environnement par l’homme, l’anthropocentrisme qui implique une jouissance du réel au seul profit de l’espèce humaine. Il ne s’agit pas donc seulement d’un peu plus ou d’un peu moins de poésie : il s’agit d’inventer les moyens d’un monde dont le principe serait comme un diapason un art d’habiter poétiquement la terre.

Ton poème - Jean-Pierre Siméon, Les Belles Personnes.

Pour revenir à votre dernier recueil ainsi que sur les précédents, je constate que vous ne boudez en rien un certain lyrisme, un travail sur la musicalité, entre le chant et la prière, une passion certaine pour Péguy, pour le poème dramatique. Comment travaillez-vous vos recueils, les mettez-vous en bouche, en les incarnant dans votre corps avant de les fixer sur le papier ?

Mon apport à l’écriture a évidemment beaucoup évolué, au fil des décennies. Même si j’ai toujours été dans mes lectures (qui ont toujours été très diverses, sans exclusive et très nourries depuis mon plus jeune âge de la poésie étrangère) attiré et porté par la poésie disons lyrique pour faire simple, ce n’est qu’au fil des années que j’ai mieux pris en compte l’oralité dans ma propre écriture. Nul doute que mon travail au théâtre à partir des années 90 y a contribué, mais aussi, et cela ne me concerne pas seul, le fait que dès des années 80, nous avons été nombreux dans ma génération, à multiplier les lectures publiques de poèmes, à une époque où la poésie avait quasiment disparu de l’espace public. C’était une manière de renouer avec les lecteurs, une nécessité donc, mais je suis sûr que cela a eu un effet sur l’ensemble de la production poétique.

Pour répondre plus précisément à votre question concernant mon propre travail d’écriture, il est absolument vrai que je prends en compte désormais comme une donnée première la part vocale du poème, je veux plus que jamais que le poème soit une parole adressée. Mais le défi que je me propose est au fond celui de la poésie depuis toujours : ne rien céder sur la densité particulière de la langue, qui est le fait même de la poésie, sur la densité de la pensée aussi (car la poésie n’est pas qu’un affect) sans rien perdre de l’élan de la parole.

J’aimerai que vous nous parliez du travail de la scène. La poésie se déclame beaucoup (Festivals, rue, café, Marché de la poésie, Maison de la poésie, Printemps des poètes…), voyez-vous ça comme un retour à son essence première ?

Votre question me permet de rappeler une chose : cette multiplication des occasions de dire le poème en public, n’est pas née spontanément. Elle est le résultat comme je l’ai dit plus haut de l’effort militant et résolu de très nombreux poètes de ma génération et de celle qui l’a précédée, des nombreux petits éditeurs pionniers des années 70 (Rougerie, Cheyne, Jacques Bremond, Louis Dubost, Obsidiane, Jean Le Mauve, Yves Prié, pour n’en citer que quelques-uns). Ce qu’on voit aujourd’hui n’existait pas dans les années 80/90, il a fallu se battre contre les préjugés, l’indifférence, l’opinion communément admise que la poésie n’intéressait personne, opinion hélas alors partagée par la plupart des médiateurs et responsables culturels. Je sais de quoi je parle puisque j’ai été un acteur parmi d’autres de ce combat. La création du Printemps des poètes est venue opportunément au début des années 2000 pour donner légitimité à ce travail jusqu’alors souterrain et invisible, et pour amplifier et structurer cet élan collectif. Disons donc que cela est d’abord venu de la volonté des acteurs de la poésie abandonnés par la critique nationale et par les grands éditeurs pour l’essentiel, de rejoindre les lecteurs. Il y avait aussi chez la plupart cette idée politique que la poésie ne devait pas être l’affaire de quelques-uns mais n’avait de sens et de valeur que dans sa présence sociale.

Ceci dit, comme vous le suggérez, cela était l’occasion aussi de renouer avec la plus ancienne tradition poétique, qui n’avait disparu au vrai que dans le monde occidental mais pas ailleurs, tradition qui veut que la poésie soit une parole partagée par tous. Exigeante certes, mais fondamentalement populaire. Il faut rappeler aussi à ce propos que nous n’avons rien inventé : on disait déjà des poèmes dans les bistrots du temps de Villon, des romantiques, du surréalisme, etc. et si par exemple le slam a pour antécédent immédiat la poésie protestataire américaine, on peut voir par exemple un Jehan Rictus déclamant ses poèmes rimés en argot parisien au Chat noir à la fin du XIXe siècle comme un ancêtre direct de nos slameurs…

∗∗∗

Extraits de Avenirs suivi de Le peintre au coquelicot :

23

Le soleil un jour avalera le monde

Regardons-nous mon Dieu quel hiver

Dans les visages quel froid dans les bouches !

Si jeune encore et déjà vieux le monde

Déjà le grand âge qui tremble

Plus que le corps le cœur défait

Et lui chercher un avenir

C’est chercher des fruits aux arbres dans la neige

Hommes et ciels tout usés

Il fait si nuit dedans

Qu’un moindre rire est un printemps mais

Moi qui suis vieux de beaucoup de pluies et de pas

Je vous le dis comme l’enfant

Qui voit la mer dans une flaque

Laissez le froid aux effarés

Laissez le froid manger leurs lèvres

Prenez le premier vent qui passe

Sautez du lit trouvez l’échelle

Volez leur nid aux hirondelles

Dansez dansez sur les toits

Dansez riez défiez le vide

Que votre rire éclate comme une orange qu’on égorge

41

Grâces ultimes

Nous ne saurons jamais ce que voulaient de nous

La terre ni ce bleu infini qui la retient

Comme un visage le miroir

De qui l’aventure humaine sera-t-elle le souvenir ?

De quoi la trace déchirée ?

Oh je sais la question aussi vaine

Qu’un clou planté dans l’eau

Mieux vaut parler peut-être

Du repas de demain ou

Du vieillissement du jour à la terrasse puis

Lacer ses chaussures et descendre au jardin

Et pourtant

L’homme n’existe

Que de tenir tout entier dans la question

Nous ne saurons jamais pourquoi

Toucher des lèvres de ses lèvres

Ou un cœur du regard

Est de siècle en siècle

La seule vérité qui tienne

Comme toujours revient comme une grâce

La fleur mille fois piétinée