Regard sur la poésie « Native American » : Ibe Liebenberg, héritier d’un passé qui s’invite au présent

texte et traductions de Béatrice Machet

Peut-être que pour commencer Ibe Liebenberg aurait raconté ceci : Dans les récits des origines du peuple Chikasaw il est dit que les prophètes indiquèrent à leur peuple de quitter l’ouest. Alors les frères Chiksa' et Chahta conduisirent les tribus vers le sud-est. Lorsque les frères se séparèrent, Chahta devint le chef du peuple Choctaw et Chiksa' devint le chef du peuple Chickasaw.

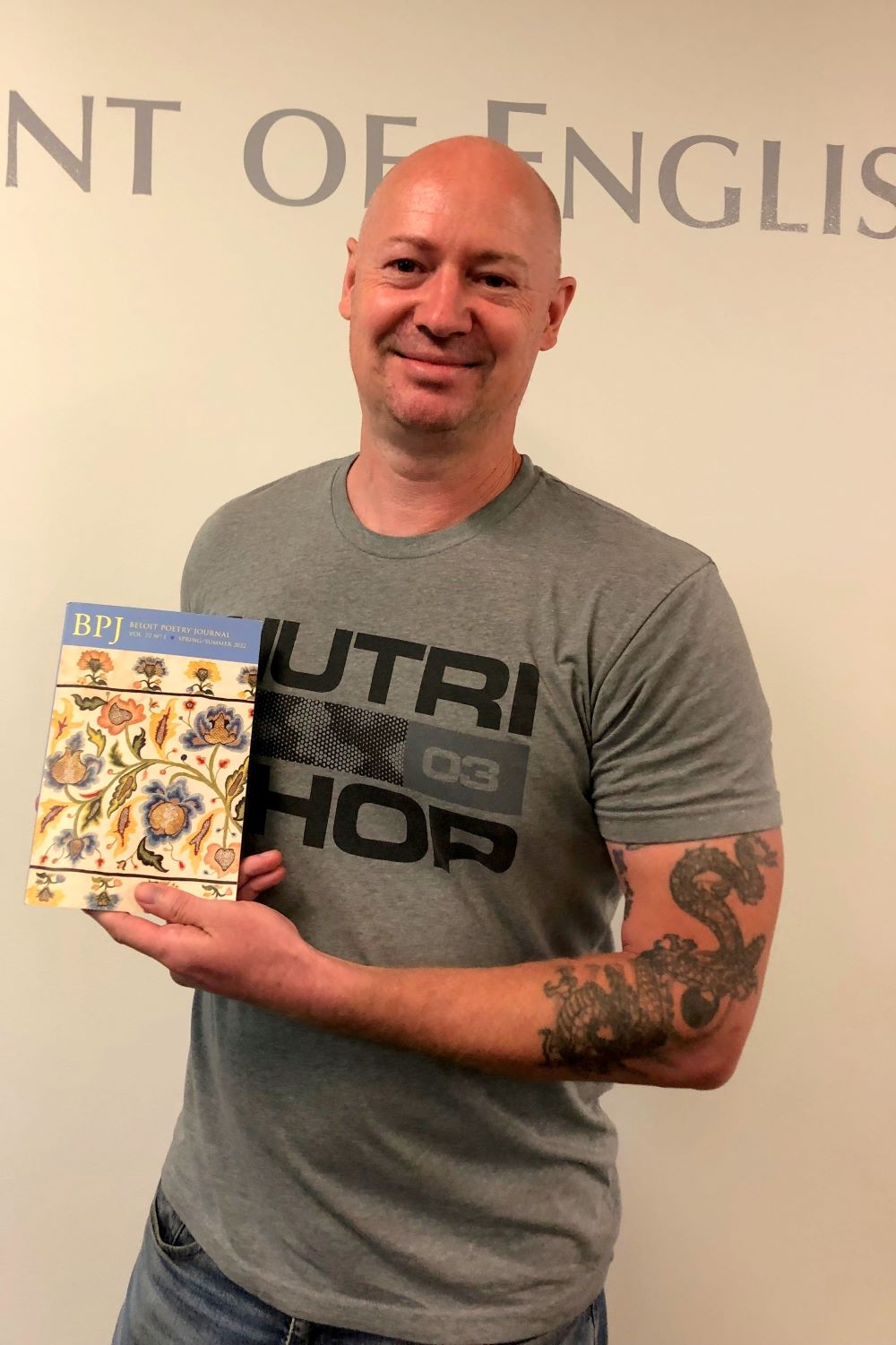

Les poèmes d'Ibe Liebenberg ont été publiés dans Fire Season 2015 and Fire Season 2016 du Beloit Poetry Journal.

S'ils choisissaient de rester, ils devaient abandonner leur héritage et leurs traditions et s'assimiler à la nouvelle culture. Les Chickasaws qui sont restés ont été ostracisés par les colons blancs. Les Chickasaws ont été la dernière nation du sud-est à être déportée en Oklahoma. Ils avaient pris connaissance des épreuves vécues par les autres tribus. Campant près de Pontotoc, dans le Mississippi, ils ont attendu de pouvoir négocier un processus de réinstallation avant de prendre le chemin de l’exil, épisode tristement connu sous le nom de la piste des larmes. Un grand rassemblement de Chickasaws est partie de Memphis, Tennessee, le 4 juillet 1838. Comme d'autres tribus, en particulier Cherokees, Creeks et Choctaws, les Chickasaws ont vu mourir beaucoup des leurs en route pour l’Oklahoma et restent traumatisés par cet événement qui a bouleversé leurs vies.

Au bout de ce long exposé, certainement il nous faut lire ces deux poèmes de Ibe Liebenberg qui évoquent la perte d’un territoire et les traces, cicatrices, souvenirs traumatiques qui hantent les mémoires amérindiennes depuis l’invasion européenne du continent américain.

Photo courtesy of the poet.

Cousin Wolf Sings (Source: Poetry, Juillet/Août 2022)

Her all-night melody blushes

like directions for new lovers

who are lost.

Last night all she held was a hum

that ran away.

She now stretches words in our broken-down car

somewhere on Valley View

between Orphaned Lane

and the dead end,

about hidden roads and streets

of homes for all the abandoned.

I study the map when she falls from crescendo.

Flashlight held by my teeth,

her voice needs

both hands to trace.

She leads me down paths disappearing

into blue lines holding

imaginary rivers,

blacking in thin creases

and folds or contoured lines.

She drones about the water. I find the blue again.

My hand pressed against

the faded shore.

Cousine Louve chante

Sa mélodie toute la nuit rougit

comme des signaux pour les nouveaux amoureux

qui se sont perdus.

La nuit dernière, tout ce qu'elle a retenu, c'est un bourdonnement

qui s'est enfui.

À présent elle étire des mots dans notre voiture en panne

quelque part sur Valley View

entre Orphaned Lane

et l'impasse,

sur les routes cachées et les rues

de foyers pour tous les abandonnés.

J'étudie la carte au moment où crescendo elle tombe.

La lampe de poche tenue entre mes dents,

sa voix a besoin

des deux mains pour la suivre.

Elle me conduit sur des sentiers disparaissant

en des lignes bleues qui retiennent

des rivières imaginaires,

noircies en de minces crevasses

et replis ou lignes profilées.

Elle parle de l'eau. Je retrouve le bleu.

Ma main appuyée sur

le rivage délavé.

PTSD (post traumatic syndrom disorder)

it is 2 a.m. ugly,

beautiful is sleeping.

and body parts are now religion.

a holy cult

where the angels won’t shut up

about our weeping.

all over the road,

your chalk outline,

limb-scattered vessel,

a temporary home.

i bring it to the station

resurrect you

night into night.

trace the white scribbled shape

into a body.

in my room

the ghosts unfold me,

caress my uniform

before putting it on.

and when the angels do not see us,

wings undressed; they leave.

we are the frowns of your absence,

ghosts holding up our clothes.

SSPT (syndrome de stress post traumatique)

il est 2 heures du matin, moche,

le beau est en train de dormir.

et les parties du corps sont maintenant religion.

un culte sacré

où les anges ne tairont pas

nos pleurs.

partout sur la route,

ton contour à la craie,

un vaisseau aux membres éparpillés,

une maison temporaire.

je l'amène à la gare

te ressuscite

de nuit en nuit.

suis du doigt la trace blanche griffonnée

en forme de corps.

dans ma chambre

les fantômes me déplient,

caressent mon uniforme

avant de l'enfiler.

et quand les anges ne nous voient pas,

ailes démontées, ils s'en vont.

nous sommes les froncements de sourcils de votre absence,

fantômes qui maintiennent nos vêtements.

Membre de la nation Chickasaw, Ibe Liebenberg est pompier de l'État de Californie, il enseigne également à l'université d'État de Chico. Il est titulaire d'une maîtrise en poésie et en fiction obtenue à l'Institute of American Indian Arts (Santa Fe, Nouveau Mexique). Il a été publié dans les revues et magazines tels que POETRY, The Threepenny Review, Beloit Poetry Journal, et d’autres encore. Il vit à Chico, en Californie.

En février 2024 il a reçu le Sowell Emerging Writers Prize, un prix qui récompense un manuscrit d’un auteur émergeant et c’est ainsi qu’en 2025 se trouvera publié son premier recueil, intitulé Birds at Night (aux éditions Texas Tech University Press). Les poèmes de Birds at Night, explorent les thèmes de la perte, du traumatisme, du syndrome de stress post-traumatique, de la guérison, de « l’indianité » et de la famille. Les faits montrés se déroulent en dehors et sur la réserve, ils enregistrent les sensations aussi bien intimes d’un sujet que les silences et les bruits du monde. Puissants, les poèmes disent les moments de crise, les moments de catharsis, les obsessions, ils méditent sur ce qui trouble nos nuits et nous empêche de trouver le sommeil. "Quelle que soit la langue dans laquelle ils chantent", écrit Liebenberg à propos des oiseaux qui fréquentent à la fois la beauté et le danger, qui apparaissent et disparaissent tout au long du recueil. C’est cette force de résilience du monde naturel, celle dont font preuve oiseaux et loups, qui marque et inspire Ibe Liebenberg, comme elle inspire et rend fort les peuples amérindiens. Migration et adaptation, voilà les clés pour entrer dans ce recueil et le parcourir, aussi bien dans son contenu que dans sa poétique. Birds at Night est à n’en pas douter un premier livre remarquable.

Voici un poème qui interroge le vocabulaire et l’importance des noms portés, qui déterminent une identité, un rôle, en même temps qu’il souligne combien une langue véhicule une vision du monde.

same word in chickasaw for wolf and coyote

(Source: Poetry, juillet/août 2022)

so, my brother nashoba calls me

ofi, the dog

spirit wrong

half wolf, half coyote.

says he would still call me dog

if i was all coyote, even

if mother nashoba made me full wolf

he said i would be wolf artificial.

a stray handful of fur from my neck

in his grip.

même mot en chickasaw pour loup et coyote

donc, mon frère nashoba m'appelle

ofi, le chien

esprit mauvais

moitié loup, moitié coyote.

Si j'étais entièrement coyote,

il dit qu'il m'appellerait encore chien, il a dit que même

si mère nashoba m'avait fait devenir un loup à part entière

je serais un loup artificiel.

une poignée de fourrure égarée dans sa main

provenant de mon cou

Origin Story (source : Poetry)

could have been raven

scraping her beak

against granite sparking

or dipping crane

stirring death

from waters dumb

floated mush on surface

we circulate to shore

and slobber from mouths

lowered heads shake out wild gather sticks that coil like serpents

first words peck

closed eyes become worship

Histoire de l’origine

ça aurait pu être corbeau

qui se grattait le bec

contre le granit étincelant

ou grue plongeante

qui remuait la mort

la sortant des eaux muettes

bouillie flottant à la surface

nous circulons vers le rivage

et nos bouches bavent

têtes baissées secouent des bâtons sauvages qui s'enroulent comme des serpents

les premiers mots picorent

les yeux fermés deviennent un culte

Les cérémonies du nom ont une grande importance pour les peuples Indiens d’Amérique du nord. Un individu, en fonction des choses qu’il accomplit, en fonction des événements qui ponctuent son existence, portera différents noms au cours de sa vie, noms qui témoignent d’une évolution, d’un parcours, d’un développement. Et ces noms au moment de leur attribution font l’objet d’une cérémonie qui convoque les membres de la communauté car il s’agit d’une affaire qui se partage et qui concerne la communauté en son entier. Dans le poème qui suit, le nom donné est mis en relation avec la langue tribale, avec son abandon et sa perte, avec l’existence d’un autre vocabulaire, une langue qui devient personnage têtu, endurant, qui s’accroche et résiste tout en étant « son propre désastre » de l’avis des descendants, plus férus d’anglais.

Ceremony (Dans la revue Blackbird, printemps 2023 vol 21 numéro 3)

Pace the table scratches and inked boredom

of my youth. I am responsible for all of it.

When I tried to ignore her, I was impossible.

There is a word in Chickasaw for you, she said.

Chepota loma the bastard. I didn’t think

I existed. The word existed. In that other tongue.

A wobble in the uneven of oak chair.

An auntie stables behind me.

Other family lean in too.

We posture the pause.

She could birth the words for being fatherless

to me again. Walked away from.

My hands clamp the chair,

wait to be called something with my wandering stutter

I call accent. A name that will stain until her death

or we declare she is her own disaster.

Cérémonie

Arpente les rayures de la table et l'ennui encré

de ma jeunesse. Je suis responsable de tout cela.

Quand j’ai essayé de l’ignorer, c’était impossible.

Il y a un mot pour toi en Chickasaw, dit-elle.

Chepota loma le salaud. Je ne pensais pas

que j’existais. Le mot existait. Dans cette autre langue.

Chancellement dans le bancal d'une chaise en chêne.

Une tante s’installe derrière moi.

D'autres membres de la famille se penchent à leur tour.

Nous marquons un temps de pause.

Parce qu’orpheline de père, elle pourrait faire naître les mots

pour moi à nouveau. On s'est éloigné d'elle.

Mes mains serrent la chaise,

avec mon bégaiement vagabond que j’appelle accent j’attends

qu’on me donne un nom. Un nom qui restera incrusté jusqu'à sa mort

ou nous déclarerons qu'elle est son propre désastre.

Comment ranimer, comment ramener à la vie ce qui échappe ? Que ce soit la culture, la langue tribale, un mode de vie, un territoire, le poète constate qu’il n’a pas de prise :

CPR @ 2pm (Cardio Pulmonary Resuscitation)

I have rehearsed all of this.

The physical emotion.

I’ve closed eyes. Drowned

the room crying. I was the breathless

walls. The stress of sirens and

engine cussing residence.

I was the finger shaking the map

and the road to your house trembling.

I did not practice the neighborhood scream.

The buzzing single-wide fluorescent light.

I did not practice a blue doll left alone

face down on the living room floor.

How could I practice

no one holding you.

RCP@14h (Réanimation Cardio pulmonaire)

J'ai répété tout cela.

L'émotion physique.

J'ai fermé les yeux. Noyé

de pleurs la pièce. J'étais les murs

à bout de souffle. Le stress des sirènes et

la résidence au moteur injurieux.

J'étais le doigt secouant la carte

et le chemin tremblant qui mène à ta maison.

Je ne me suis pas entraîné au cri du quartier.

La lumière bourdonnante d’un simple néon.

Je ne me suis pas entraîné sur une poupée bleue abandonnée

face contre le sol du salon.

Comment pourrais-je m’entraîner

personne ne te tient.

Le poème suivant souligne que malgré les pertes subies, malgré ce qui pourrait sembler au rabais ou faire l’objet de tractations marchandes, la culture amérindienne ne se laisse pas vendre, elle est toujours bien vivante, avec ses cicatrices, ses blessures mal fermées, sa nature « sauvage », mais elle est toujours présente et n’a pas perdu de sa bravoure, n’a pas perdu sa nature libre, et les enfants doivent pouvoir vivre avec, à son contact afin de la transmettre un jour à leur tour.

don’t bring your 6-year-old daughter to a wild horse auction, just bring

a horse home

she will trace the shapes of scars

ask where each one came from

why are they called wild?

she will try to release each one

only after naming them thunder

cloud

and the one called poorly drawn stars

is the one she chooses

then asks about freeze marks

the burn to remove freedom

she will tame our gaze on raised skin

and the brand flinching

discipline refusing body

the wild not giving in

n'amenez pas votre fille de 6 ans à une vente aux enchères de chevaux sauvages, ramenez simplement un cheval à la maison.

elle suivra du doigt la forme des cicatrices

demandera d'où vient chacune d'entre elles

pourquoi les appelle-t-on "sauvages" ?

elle essaiera de libérer chacun d'entre eux

seulement après les avoir nommés nuage

de tonnerre

et celui qui s'appelle étoiles mal dessinées

est celui qu'elle choisit

puis pose des questions sur les marques de gel

la brûlure pour ôter la liberté

elle apprivoisera notre regard sur la peau soulevée

alors la discipline de marque

flanchant refuse le corps

le sauvage ne cède pas

Après cet exposé, reste à souhaiter un beau parcours en poésie à Ibe Liebenberg, cette voix nouvelle riche de toute l’histoire et de la culture d’un peuple, lui qui, à l’instar de ses aînés, porte le passé, souvent douloureux, sans s’engluer dans la victimisation afin de se faire au présent l’héritier digne de ses paires comme de ses ancêtres.