Voix du Kurdistan : Cîhan Roj, poète du vent et de la mémoire

Cîhan Roj, né en 1965, est un poète et romancier kurde. Il a commencé à écrire en 1993, et la même année, ses poèmes et nouvelles ont été publiés. Au total, 22 de ses livres ont été publiés : 11 romans, 6 recueils de poésie, 4 recueils de nouvelles et un essai. Son roman intitulé Perde a été traduit en turc.Il a écrit de nombreux articles sur la littérature kurde et ses expérimentations littéraires dans divers journaux, magazines et sites web en langue kurde.

L’émission « Wêjevan » sur Radio Rûdaw, qui a consacré 15 semaines à La littérature moderne kurde, est l’une de ses contributions majeures. De plus, il a participé à un livre sur Cegerxwîn, à l’ouvrage Kawayê Min, ainsi qu’à une anthologie de nouvelles publiée par la municipalité d’Amed.Au début de son roman Perde, Cîhan Roj écrit : « Nous cherchons nos rêves dans notre langue, et dans nos rêves, nous cherchons notre langue. » Il met particulièrement l’accent sur la « mémoire », afin que les détails et les éléments culturels restent vivants. Lors d’une interview en 2015, il a souligné le lien entre la littérature et l’absence, affirmant que la langue et la littérature kurdes, en tant que couleur unique, occupent une place importante dans la littérature mondiale.Au début de son ouvrage La littérature moderne kurde, il écrit :

Comme l’âme de Gilgamesh, tourmentée, comme Siyabend à la poursuite du destin…

Et au début de l’un de ses romans :

De l’âme et du courage de qui vient la force d’aimer, qui peut faire en sorte que l’on aime…

Avec ses écrits profonds et son langage coloré, Cîhan Roj occupe une place particulière dans la littérature kurde.

The other door : présentateur Helim Yüsiv, invité Cîhan Roj

Présentation de papier et pluie par Cîhan Roj

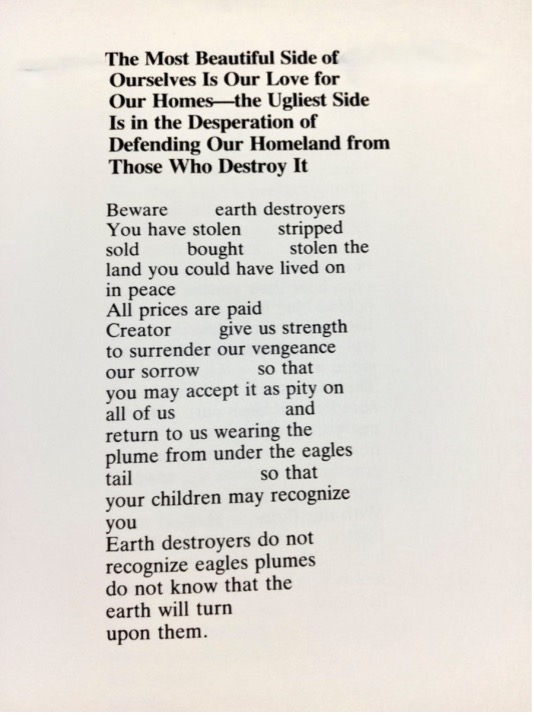

Ce poème, originellement écrit en kurde, s’inspire de la richesse des traditions orales et poétiques du peuple kurde, où la nature – la lune, le soleil, la pluie – et les émotions humaines s’entrelacent pour tisser des récits universels. Les images du « papier et de la pluie » ou de la « fée née d’un doux sommeil » reflètent une sensibilité kurde, où la poésie devient un refuge pour l’amour, la mémoire et l’espoir. La référence à « un pays divisé en quatre » évoque la géographie historique du Kurdistan, fragmenté entre plusieurs nations, et célèbre la résilience culturelle à travers l’écriture. Ce poème est porté par une musicalité et des métaphores enracinées dans les chansons folkloriques kurdes.

∗∗∗

PAPİER ET PLUİE

L’un s’arrête, lisant un écrit sur du papier face à la pluie, l’autre ramasse le papier sorti de la boue,

Un autre encore a froissé le papier, brisé le cœur du papier, pierre et bois, nuit et oiseau blanc sont

devenus papier pour lui ; son écriture est liée aux lignes tracées ; elle coule des chansons, de l’amour et

de la passion, des regards d’une mère, des histoires d’un pays divisé en quatre, elle s'immisce dans

l’aube, et alors chacun, avec un éclat de soleil, tisse un papier !

L’état de mon cœur est un tourbillon ; il est dans la nuit, dans le crépuscule, dans les soirées grises, les

rochers boisés, sans serment ni promesse, il attend un papier marqué d’un arc-en-ciel, un papier né

du doux sommeil d’une fée, la fée dont le cœur est fait des mêmes mots et paroles, chaque mot y

prend vie et âme, s’envole de ce secret, arrive et remplit le cœur d’un homme de lettres et de poèmes.

BI ŞEWLA XWE HÎV E, BI TEHMA XWE MEY

Yek sekinîye nivîsa li kaxiza li ber baranê dixwîne, yek radihêje kaxiza ji nav herîyê dertîne,

yeka din pel kirîye kaxiz, dil kirîye kaxiz, kevir û dar, şev û çivîka spî jê re bûne kaxiz; nivîsa wê ref girêdaye;

ji kilaman de tên, ji eşq û evînê de tên, ji nihêrînên dayikekê tên, ji çîrokên welatekî çar parî tên, tên û li şefeqan

her yek jê bi pencikekî royê re kaxizekê diteyîsîne!

Halê dilê min e gêjgerînek e; li şevê ye, li şefeqê ye, li êvarên gewez, zinarên bi dar, bêy sond û qesem

li benda kaxizek bi reşbelek e, kaxiz ji xewa şîrîn a perîyekê hatî ye, perîya dilê wê heman peyv û gotinan e,

her gotin li wir bi ruh û can dibe, ji wir bi firê dikeve, tê û dilê meriv bi name û bi şîyîr dike.

1

Où que tu sois,

Dans n'importe quel instant,

L’amour là-bas est verdoyant, florissant.

2

Tu es un poème,

Avec l’éclat de la lune, le goût du vin,

Avec ta voix et ta mélodie, tu es une chanson des nuits d’automne,

Tu te répands dans chaque vallée, chaque ravin, montagne, toit,

Tu arrives jusqu’à mon cœur.

3

Les épopées sont mortes,

Les frayeurs ont disparu,

Les sortilèges sont brisés,

Les rêves sont partis avec l’eau,

Il ne reste que toi où le poème s'écrit.

1

Tu li ku bî

Li kîjan zemanî bî

Eşq li wir hêşîn, şên e

2

tu şîyîrek î

bi şewl hîv bi tehm mey

bi deng û newaya xwe stranek şevên payîzê yî

belav dibî li her gelî, newal çîya û baniyan

tê heya kezeba min

3

destan herikîn

saw neman

sêhr betal bûn

xewn çûn ava

tu mayî li şîyîrekê