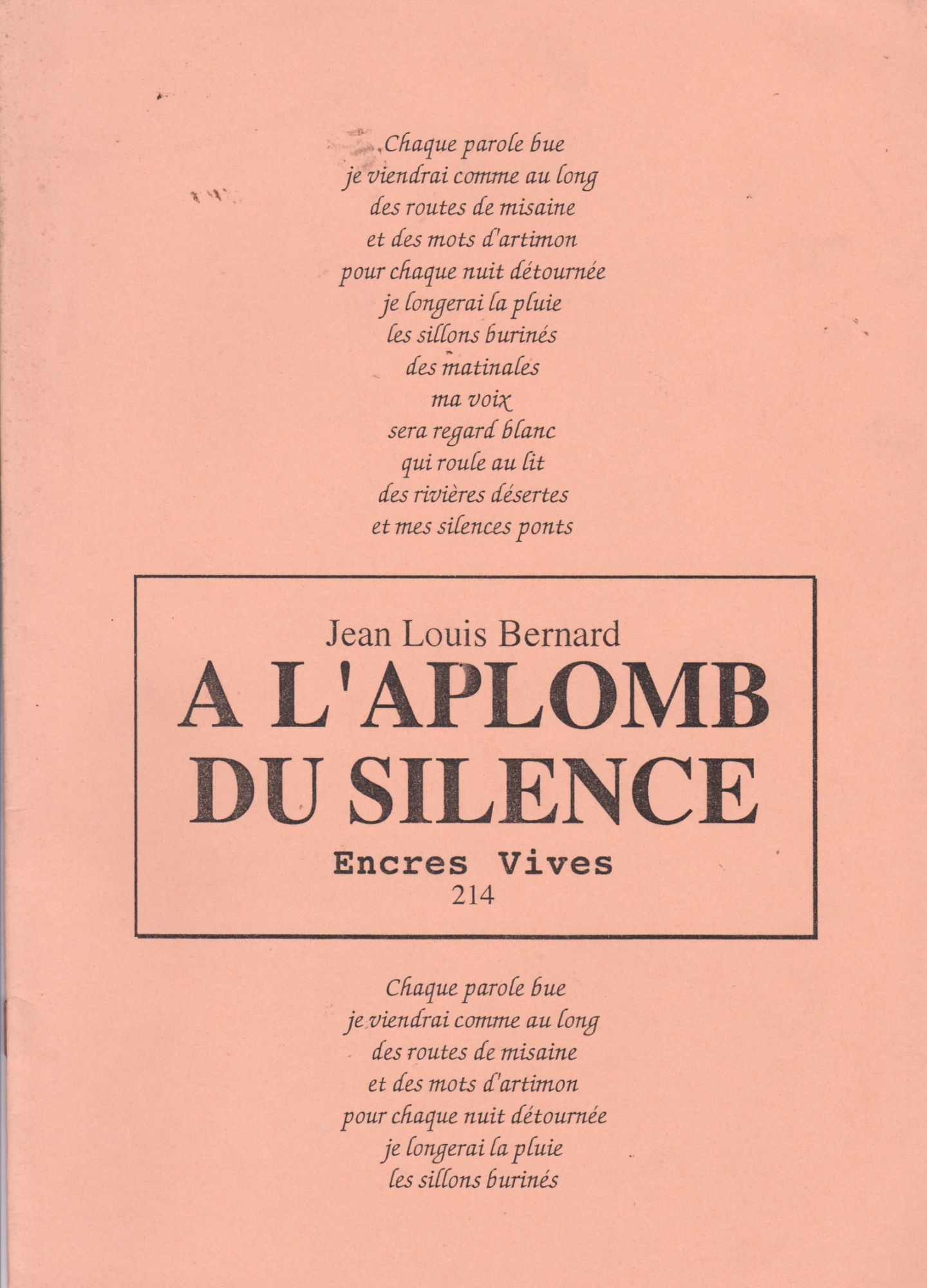

Claude Favre, Thermos fêlé

Un thermos est une bouteille isotherme dont la fonction la plus répandue est de conserver la chaleur d'un liquide (café, thé). Dès lors, le titre du dernier livre de Claude Favre, Thermos fêlé, nous fait songer à une déperdition, une porosité, aussi à un fonctionnement défectueux : quelque chose à réparer en même temps que difficilement réparable. La citation de Lorca en exergue, Est-ce qu'un homme peut jamais cesser de l'être ?, est précédée d'une dédicace :

À ceux qui, sans nom, sans toit, sans paix, sans soins,sous les coups de la douleur, du froid, de la faim, du mépris, des oublis, de la haine, du feu, la lâcheté des pierres, des bombes, des oublis, des silences et des cris, des oublis, à ceux qui regardent le monde, entendent les cris du monde et la peur, la peur, l'intolérance, l'obus des oublis recueillent violence sans nom se recroquevillent, et meurent

Claude Favre, Thermos fêlé, Éditions L'herbe qui tremble, 2023, 66 pages, 15 €.

On voit d'emblée de qui il s'agit et le mot oubli quatre fois répété annonce que le livre s'emploiera à le conjurer. Il prend la forme d'une sorte de journal, chaque page datée, du lundi 29 décembre jusqu'au jeudi 19 mars (avec des jours absents après le 21 janvier). Journal qui peut-être à la fois intime, je lis « Moujik moujik » de Sophie G. Lucas (l'auteur de cet article le recommande également), et de compte-rendu d'actualités, comme il est convenu de les nommer. Tout cela est entremêlé ; or, on ne saurait réduire le livre à cet entrelacs, il faut en dire d'une part l'empathie et la colère sourde qui tissent ces pages, d'autre part le formidable travail de la langue qui par son architecture en hoquets incarne les brisures des êtres pris dans les situations qu'elle évoque — qui sont aussi celles de l'auteure. Claude Favre est une habituée des lectures-performances. Elle a notamment travaillé avec le musicien Dominique Pifarély. Pour qui connaît le violoniste — je pense à sa participation au quintette de Louis Sclavis ou encore avec le groupe Next du saxophoniste François Corneloup — qui sait, donc, l'importance de ce jazzman sur la scène française contemporaine, saura du même coup que l'écriture de Claude Favre est faite de ces métissages, ces ruptures, ces lignes mélodiques interrompues, distordues, reprises et développées.

mercredi 18 février, andiamo, quelques années déjà autres

vie à l'os, gaie tout de même souvent, pour liberté choisie

dans la colère heurtée, colère dans ma besace, jusqu'où

L'Insee évalue à 112 000 le nombre de, personnes sans

domicile dont 31 000 enfants, ce qui dit plus dans la douleur

augmentation de 44 % entre 2001 et 2012

au même moment des migrants touchent terre

c'est le mot, dont une cinquantaine d'enfants

certains même naissent dans la traversée

de Syrie, répartis en Toscane, Sicile, sans famille, sans

espoir, que faire de l'amour, l'urgence

Que faire de l'amour ? C'est cet amour pour l'autre et son impuissance à changer les choses qui irrigue les vers de Claude Favre, qu'il s'agisse de la misère « ordinaire » de chez nous, 6 personnes / en quelques jours mortes en France / d'hypothermie, 6 retrouvées, pour combien, cette misère dont Claude Favre est très avertie, le mot ne dit pas ce que ressent un père avec son fils / dans un garage abandonné, ou ma mère à l'école, qui / voulait apprendre / désignée par un mot qui tue / indigente, ou la misère extrême plus lointaine géographiquement, mais si proche dans le cœur de Claude Favre, les Français déprimés / compulsifs, quand à Port-au-Prince chaque geste, altier est de la vie aller chercher l'eau. Que faire de l'amour ? Comment éradique la haine de l'autre ? Ces mots écrits après l'attentat contre Charlie Hebdo :

dimanche 11 janvier, éloignée je suis des vôtres

conjurer le chagrin conjurer le chagrin

marcher, marcher avec des morts travers avancer

avec sa petite mal langue à soi qui aux autres, doit

marcher, à Paris, cette puissance du non

ce n'est pas vivre que perdre sa part d'humanité

mort aux arabes écrit en breton, mort aux juifs

dans tant de bouches ici et encore, ici et encore

qu'est-ce qu'un slogan, ce mot gaëlique

qui signifie cri de guerre

et qu'en penserait Abdelwahab Meddeb ?

J'ai eu la chance d'assister à un débat œcuménique auquel participait le poète et essayiste, spécialiste du soufisme. Il a toujours dénoncé l'intégrisme et appelé à une réforme de l'Islam.

Ce livre est un plaidoyer, formule que l'on a coutume d'employer, contre l'injustice, l'intolérance, avec cette dénonciation de notre indifférence et de nos petits soucis dérisoires :

[…] la haine contre la présence, l'irresponsabilité dit-on, françaises

on brûle des effigies du président de la France au Pakistan

et c'est Sarkozy, c'est dire notre différente temporalité

à Grozny éclatent des manifestations obligées téléguidées

au Niger il y a 45 églises brûlées, et dedans, des morts

à Ploucville on espère il n'y aura pas de vent

Tribut également rendu à celles et ceux qui comptent, qui se dressent :

les poètes, les hommes pour qui dire c'est / faire c'est dire n'est-ce, Nasreen, Rushdie, Djaout et cætera, soulever traces, des autres quand le mot blasphème est / un mot en langues, terrain commun de la haine l'assignation / perdre les siennes, tracer plus haut, sans peur vouloir, danser

J'ai dit l'écriture particulière de Claude Favre, les extraits que j'ai donnés montrent un aperçu de cette langue, tendue, vibrante d'une auteure qu'il faut suivre. Pour conclure à propos de ce beau livre, accompagné de peintures de Jean Dalemans, je citerai ce long vers, isolé sur une page :

un peu comme un thermos fêlé — impeccable intérieurement, mais dedans rien que du verre brisé