Tristan Felix, Grimoire des foudres

Devenu chardon, il entra dans la gueule de la chèvre. Il connut là le chant profond de la meule et le craquement de l’os … (P.46)

Les Surréalistes le savaient, Jacques Hérold, Hans Bellmer, Max Ernst, René Magritte, Oscar Dominguez et tous les autres, nous portons - tels un remords, un regret, un espoir, une promesse - des formes inédites, des monstres délectables, des chimères fugaces, fragiles, inéluctables et pourtant inquiètes d’avoir été si peu de chose dans l’évanescence de nos rêves.

Le Grimoire des foudres de Tristan Felix est dans la lignée de ces grands découvreurs d’altérités. Comme tous les vrais chercheurs, celles et ceux qui partent errer hors des sentiers battus, sur des terres que rien, sauf le battement de leur cœur ne balise, le poète en appelle, tout d’abord, à des chiffres :

« 36 contes magiques », « 21 poèmes composés de trois tercets d’ennéasyllabes », et enfin un « grimoire en 21 passes, chacune structurée en trois parties : « un cauchemar », suivi d’une « formule magique en italiques », et enfin d’un « miracle » … Le chiffre trois est essentiel puisque l’ouvrage est composé comme un triptyque, mais le neuf (trois fois trois ou trois plus six) l’est également peut-être parce que tous les chiffres, au fond, sont « neuf(s) », pourvu qu’on leur prête une âme ? Comme le dit le poète, à condition qu’ils aident à « délivrer l’ombre farouche », ils ne sont plus seulement « contraintes obsessionnelles » mais deviennent promesses de formes nouvelles. Bien entendu, comme tout organiste est appelé à le faire avec les basses chiffrées, cette numérologie est là afin d’être elle-même « dé-chiffrée » au sens très précis de ce verbe et, in fine, « réalisée » en pure musique. Et puis, il faut bien qu’il y ait, au départ, de la mesure pour mieux se mesurer, ensuite, au démesuré.

Voilà pourquoi ce « Grimoire », si hanté par la mort, est tout de même habité par un à venir. Il élabore un univers imaginaire qui serait très proche d’un retour à une enfance adulte, assumant de tourner le dos à la réalité maussade par une créativité tous azimuts.

Tristan Felix, Grimoire des foudres, PhB éditions 10 euros ISBN 979-10-93732-72-5.

Renoncer à sa forme afin d’en essayer bien d’autres ? Les « 36 contes magiques » sont autant d’extraits, sensiblement de même taille, de « fragments sans queue ni tête qui donnaient soif de mort » et dans lesquels prévaut « l’inquiétante étrangeté. »

Foin de la grise raison raisonnante, on célèbre la sensation pure, la sensorialité, la sensualité impérieuse de l’enfance, dans les « 21 nocturnes » suivants :

(…) l’âme s’en revient dévitrifiée

rendue aux dunes mouvantes pâles

lors, qu’on y abandonne ses mains !et son grain de peau au cœur du quartz

ses grains de folie aux trous de l’orgue

épars et noués en rubans d’algues (…)

Et qu’il me soit permis d’évoquer le « petit miracle » que fut pour moi la découverte du court-métrage onirique Sortilèges (à retrouver sur le site tristanfelix.fr), lequel reprend certains textes du deuxième volet du Grimoire intitulé « L’orgue de Dominique Preschez » et dans lequel l’on peut entendre la musique improvisée de cet organiste (et je serais bien curieux de connaître le nom de l’instrument qui a été touché). Pour moi, l’orgue fut et reste non seulement un prodigieux instrument de musique, mais encore, une incomparable boîte à rêves. Que mon imaginaire se fane un tant soit peu, il suffit que je pense à un orgue, que j’écoute de l’orgue, que je monte à un orgue, pour que, tout soudain, mon intérieur, de nouveau, bourgeonne. Alors, d’avoir rencontré à la lecture de cet ouvrage « une sœur » en « organité », voilà un cadeau bien inattendu de la vie.

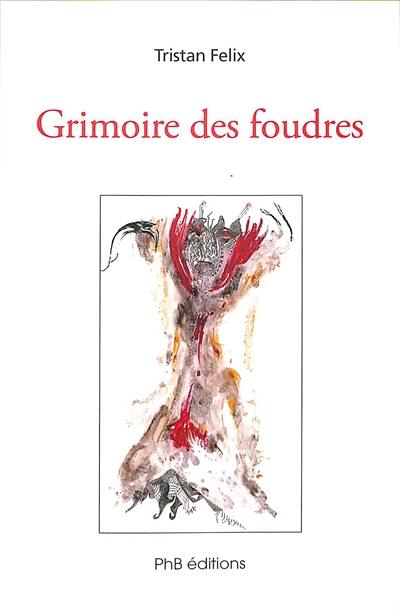

Quoi qu’il en soit, ce « pervers polymorphe » qu’est l’enfant à venir, joue avec toutes les formes possibles. A cet égard, on voit bien que Tristan Felix n’est pas seulement poète avec les mots, mais qu’elle crée en dessinant (l’ouvrage présente quatre gravures de l’auteur), en réalisant des films (comme ce court-métrage dont nous venons de parler), et par bien d’autres biais. Et si j’ai donné les noms, au début de cette recension, de grands plasticiens surréalistes, c’est que les œuvres visuelles de Tristan Felix m’ont fait penser à eux.

de l’haleine retrouvée du chant

s’en viennent de drôles d’oiseaux verts

acides aux ailes épineuses »

(…)

jusques aux trompes de Saint-Eustache

Les synesthésies se mêlant aux jeux sur les mots, elles bousculent nos sensations et leur font dire du neuf. Et nous en trébuchons de rire. Même si nous sommes toujours dans la problématique surréaliste.

Il est certain qu’un ouvrage si haut perché (et en même temps si proche de nos fragilités), voit au-delà des limites humaines. Il y est donc question de mort, bien entendu, d’os, de squelettes, de « camarde en rade ». Pour que des métamorphoses adviennent, il faut que les formes révolues périssent : « l’ancienne cendre de vies cramées »

Mais

des fissures de touches s’extirpe

un insecte blanc presque invisible

comme un voleur il se sauve intact »

Les mots en fusion ouvrent la voie à ces créatures à venir, peut-être tout simplement à un regard nouveau sur l’étrange beauté de la vie ? Il me semble que tout ce bel univers poétique est à relier à cet INEXPLORÉ dont parle Baptiste Morizot, un regard « neuf » sur le petit peuple des êtres, insectes, herbes, cette humilité grouillante des choses qui permet à nos existences de s’épanouir. Comment apprendre à aimer l’inhabituel, « d’autres grands debout qui n’auraient pas l’habitude de l’habitude » ? L’ouvrage de Tristan Felix a le mérite de suggérer quelques réponses, mais surtout de poser la question.