À la racine de la Terre : une poétique — Entretien avec Régis Poulet

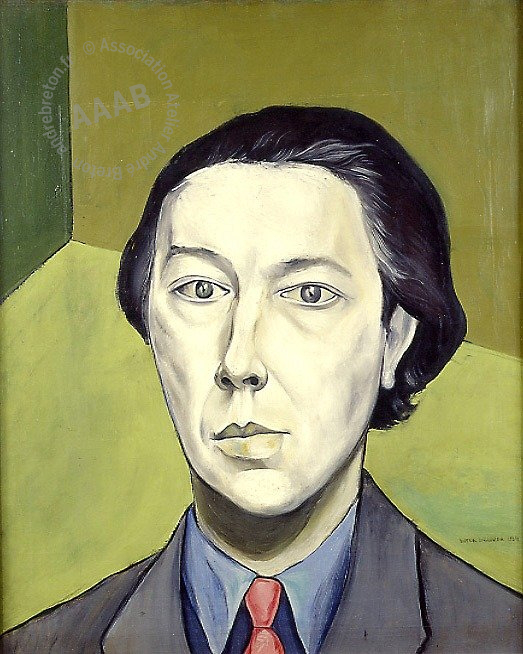

Régis Poulet est enseignant et chercheur, géologue, docteur ès lettres, et naturaliste par passion. Depuis 2013 il préside l’Institut international de géopoétique, mais il est également poète et auteur d’essais transdisciplinaires. Il a accepté d'évoquer avec nous la Géopoétique, et sa pratique de l'écriture, en lien avec cette posture herméneutique et existentielle.

Kenneth White, Panorama géopoétique, Entretiens avec Régis Poulet.

Régis Poulet, Le vol du Harfang des neiges —

des grottes peintes à la géopoétique.

De la poésie, on a donné de nombreuses définitions, mais toutes se rapportent à un art du langage. Le mot même de ‘poésie’ vient du latin poesis, qui l’applique exclusivement à l’art littéraire. De l’épique au lyrique, la poésie a rencontré tous les registres, abordant même, plus rarement, à partir de la Renaissance, la connaissance scientifique.

Le mot ‘poétique’, quant à lui, renvoie à quelque chose de plus large et de plus profond, qui tient à une étymologie lointainement partagée avec ‘poésie’, celle de poiein (« faire, créer »), dont seul ‘poétique’ a conservé la valeur, qu’on retrouve dans nous poetikos, l’expression employée par Aristote pour désigner « l’esprit créateur ». Sans restriction de genre ou de domaine, ‘poétique’ réfère à la notion de ‘création’.

Les deux autres racines, éco- et géo-, sont souvent en concurrence lorsqu’il s’agit de nommer de nouvelles approches : ainsi ai-je cité écopoétique, mais il existe aussi écocritique, etc. Cela tient bien évidemment à la prise de conscience — très récente pour beaucoup d’entre nous — des enjeux environnementaux. L’écologie, qui sert de référence à ces disciplines qui ambitionnent de tenir compte des problématiques environnementales dans la création, est une science essentielle et déjà ancienne (elle a été inventée par Ernst Haeckel au XIXe siècle). Comme le rappelait Kenneth White, la géopoétique n’est pas en concurrence avec l’écologie :

« Disons d’abord, rapidement, que l’écologie, bien comprise, est incluse dans la géopoétique. C’est, en termes géologiques, une des couches de la géopoétique. Voilà pour la perspective verticale. Pour ce qui est de la perspective horizontale, la géopoétique se situe à quelques stades en avant de l’écologie. »6

Régis Poulet, Planktos (Postface de Kenneth White) / Nancy, Isolato éditeur, 96 pages /19 euros / ISBN : 978-2-35448-045-5, 2018.

Le nomadisme intellectuel de Kenneth White en Orient International, Conference on Kenneth White RSE-Funded Research Network in Existential Philosophy and Literature Franco-Scottish Literary Exchanges: Translation, Diaspora and Nomad Thought, 1er décembre 2018.

A paraître en 2023 : Régis Poulet, Gondawana, Nancy, Isolato.

Notes

[1] Grâce à son étude Segalen, théorie et pratique du voyage (Alfred Eibel, 1979).

[2] Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, j’ai longuement étudié ces aspects dans ma thèse de littérature comparée au titre d’inspiration nietzschéenne L’Orient : généalogie d’une illusion (PU du Septentrion, Lille, 2002). Quelques chapitres y sont consacrés à Kenneth White. Plus tard, je suis revenu sur ce sujet, notamment pour la revue Europe (numéro de juin-juillet 2010) : « Orient et Occident : la révolution tranquille de Kenneth White » qu’on peut lire sur le site de l’Institut international de géopoétique ; et lors de divers colloques (notamment « Du mandala à l’atopie — l’expérience urbaine extrême de Kenneth White »).

[3] Je précise également que White a exploré la plupart des lieux géographiques qu’il évoque, mais certains lieux de l’esprit n’existent plus que ou n’ont jamais existé ailleurs que dans des œuvres lues ou vues.

[4] Kenneth White, Entre deux mondes, Le Mot et le reste, 2021, pp. 191-192.

[5] Kenneth White, L’Esprit nomade, Grasset, Le Livre de Poche, 1983, p. 396.

[6] Kenneth White, Panorama géopoétique, entretiens avec Régis Poulet, ERR, 2014, p. 24.

[7] Kenneth White, Une cosmologie de l’énergie, entretiens avec Laurent Brunet, Revue Lisières, 2014, n°27.

[8] Voir les collaborations de Kenneth White, notamment pour la réalisation de plus de cent livres d’artistes ; voir également les écrits sur l’art de White, comme son magnifique Hokusaï ou l’horizon sensible — prélude à une esthétique du monde (Terrain vague, 1990 ; L’Atelier contemporain, 2021).

[9] C’est un sujet sur lequel je travaille.

[10] Le Centre chilien d’études géopoétiques est tout particulièrement axé sur l’architecture.

[11] ‘Géopoéticien’ (sur le modèle du logicien qui suit le logos du monde) s’impose sur ‘géopoète’ de la même façon que ‘géopoétique’ s’impose sur ‘géopoésie’. Deux citations pour documenter cela : « C'est ici que le nomade intellectuel se mue en géopoéticien — je dis géopoéticien, comme on dirait logicien ou mathématicien, afin d'indiquer à la fois une sortie des ornières et des marécages de ce que l'on nomme ordinairement « poésie » de nos jours, et un champ de langage général où pourraient se retrouver ces langages séparés que sont ceux de la science, de la philosophie et de la poésie », Kenneth White, extrait du discours inaugural de la 25ème Biennale de Poésie, Liège, 2007. « C'est une des raisons pour lesquelles je tiens à dire « géopoéticien », et non pas « géopoète », mot qui laisserait la porte ouverte à toute une poésie vaguement géographique (préférable certes à tant de fantaisies personnelles, mais ne menant pas très loin), mais, surtout, mot restrictif, qui cantonnerait la géopoétique dans la poésie alors que son champ d'application est beaucoup plus étendu », Autre Sud, n°45, Juin 2009, p. 37.

[12] Postface de Kenneth White à mon recueil Planktos (Isolato, 2018).

[13] Je cite ici le titre d’un essai de Kenneth White qui permet d’aborder la question (Le Lieu et la Parole — entretiens 1987-1997, Éditions du Scorff, 1997). Celles et ceux qui voudraient prolonger la réflexion liront avec profit : Kenneth White & Jeff Malpas, The Fundamental Field — Thought, Poetics, World (Edinburgh University Press, 2021).

[14] Kenneth White, La Figure du dehors (1ere éd. Grasset, 1982), Marseille, Le Mot et le reste, 2014, p. 53.

[15] C’est ce que fait White dans le poème « La logique de la baie de Lannion », où la « logique » en question est celle du Logos des Présocratiques — ou Primordiaux comme il les nomme (in Les Rives du silence, Mercure de France, 1997).

[16] Kenneth White, Lettre ouverte du Golfe de Gascogne — quelques propos insolites sur la société, la culture et la vie de l’esprit, Éditions Zortziko, Faire/Face n°1, 2021, p. 45.

[17] Op. cit., p. 448.

[18] La première publication, en anglais, est cependant antérieure de treize ans : Letters from Gourgounel (Jonathan Cape, 1966).