Sans protection mais avec le poème comme flambeau. On peut déborder en écrivant. Sur ce terrain, tout se joue, peut commencer et recommencer. En se déplaçant légèrement, en éprouvant toujours, que le poème exprime une quête inextinguible et le partage qui en résulte, avec ceux qui aiment la poésie et nous sont proches, apaise ou enthousiasme, les deux, ensemble, sûrement.

Ta rive incertaine promise, tout ce qui

nous retient en un point de nuit, je l’invente.

Tu signes chaque page au lieu vivant du poème.

Je l’écris pour toi, il existe. S’il se perd,

il reste ton sillage insoumis, la barque pleine

de naufragés. Tu l’occupes.

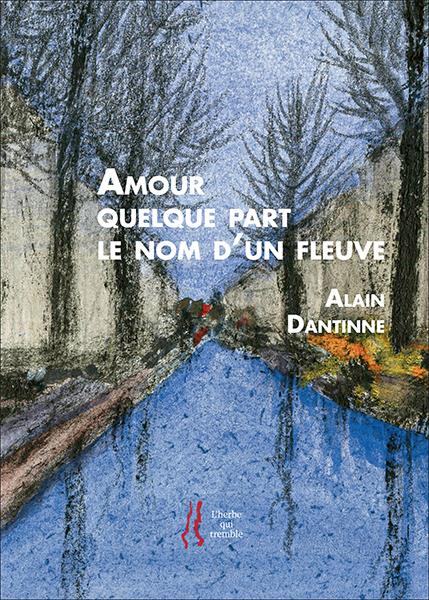

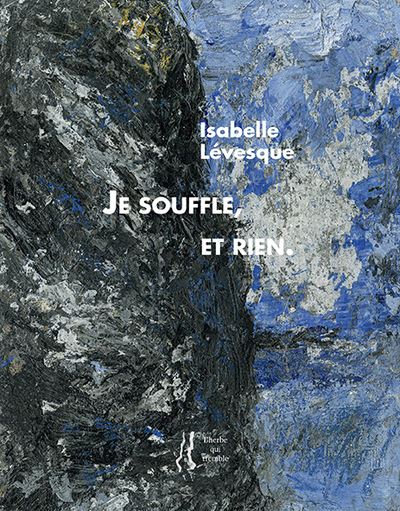

Je suis avec les vivants comme avec les morts : chacun a sa place et l’espace du texte est suffisamment poreux lui aussi pour laisser entrer qui se manifeste. Mon père y entre souvent, c’est un espace réservé en quelque sorte comme certains de nos lieux d’enfance que je parcourais avec lui et où je le retrouve encore. Je m’adresse souvent à lui mais tu as raison, c’est la première fois qu’un livre lui est consacré. Avec lui, d’autres personnes aimées entrent dans Je souffle, et rien. Mes enfants et ma mère en particulier. La famille y est présente dans le lieu fondateur, Les Andelys (son fleuve, sa craie, un espace réel qui peut devenir symbolique). Fabrice Rebeyrolle s’y est consacré dans ce livre en travaillant des lignes et des matières qui incarnent simultanément lieux et êtres chers. Je ne crois pas cependant qu’il faille explorer les aspects autobiographiques des poèmes. Seule compte l’appropriation du texte par le lecteur. Tout l’espace du poème lui est donné dans l’espoir qu’il fasse siens les vers. L’écriture de Je souffle, et rien. est bien loin de l’événement selon le calendrier. Ce n’est pas un tombeau avec ce que cela comporte de définitif. Ici, maintenant, rien n’est clos. Il existe une frontière sur laquelle les vivants et les morts se touchent. D’ailleurs le Journal de deuil de Roland Barthes est inachevé, tout comme le Tombeau d’Anatole de Stéphane Mallarmé.

Pierre Dhainaut : Tes livres sont inséparables de certains lieux qu’ils évoquent, qu’ils ne nomment pas forcément, Je souffle, et rien. se déroule aux Andelys. Dans une note à la fin d’Ossature du silence (2012) déjà dédiée à tes parents et illustrée par des encres de Claude Lévesque, tu avais dit : « L’écriture naît aux Andelys. » Le fleuve, la falaise, le château, certaines rues et certains quartiers de la ville, tout est précisé, pourquoi ? Un mot revient en permanence, « ici », quelle valeur a-t-il ?

Isabelle Lévesque : Il est vrai que j’utilise peu de noms de lieux, mais que ce soit pour Les Andelys, ou pour la Bretagne parfois, un nom s’impose. Ainsi, Meurdrac, nom de la rue où nous habitions avec ma famille. Peut-être les noms de lieu reviennent-ils plus souvent lorsque l’enfance entre dans le poème. Les Andelys, c’est cela, un territoire précis qui a laissé des traces de calcaire et d’eau douce mêlées. Ce sont des promenades et des passerelles entre des lieux différents, la ville, le bord de Seine et les bois alentour. Et certains noms cognent avec leurs sonorités : « Meurdrac », un tel nom, si on le décompose, force la mélancolie et la rêverie pour s’extraire de périphéries restreintes, douloureuses ou autobiographiques. Comment brise-t-on le cadre d’un nom terrible - d’un lieu ou du temps ? Comment ne pas écrire ?

Dans ma main, un trait de craie effacé

sur le bitume de Meurdrac. La pluie

lave le passé. Tu le prends,

c’est une fleur de centaurée. Je m’éloigne,

c’est toi qui restes.

« Ici », cet adverbe que tu aimes aussi, est au cœur de ce processus. Il est très ouvert (j’avais donné ce titre « Ici aux Andelys » à l’une des parties du livre que nous avons publié ensemble à L’herbe qui tremble, La grande année). Cet adverbe transcende les références précises à un lieu, il est franchissement de l’impossible, exhortation à la conquête, une conquête humble, dirai-je, celle d’un affranchissement. Écrire, c’est être libre, déjà. Et on ne peut réduire ce mot à ces deux syllabes – sans cesse il recommence, à rebours parfois, se redéfinit. Naître est son principe.

Pierre Dhainaut : Écrire, aller vont ensemble avec toi, mais marcher ne te suffit pas, tu cours, tu apparais à travers Je souffle, et rien. sans cesse en mouvement. Mais ce qui me frappe, ce n’est pas tant l’intensité du livre, voire sa violence, elle s’impose, que dans l’épilogue une tonalité difficile à définir, renoncement ? apaisement ? Au terme de la si longue descente dans les ténèbres surgit, comme dans les contes initiatiques, la fleur sublime qui est présente en chacun de tes livres, je relis le distique qui occupe à lui seul la page ultime : « Alors fière je lève ce verre vide : // le coquelicot joindra sa parure au vent. » De quoi es-tu « fière » ? :

Isabelle Lévesque : Je ne suis pas si fière en réalité, simplement debout, face aux falaises – tu sais qu’il faut si peu au coquelicot pour paraître, dans une faille parfois.

Aller, courir permet de rester au plus près de ce qui manque – ce manque ontologique que j’ai évoqué. Il s’agissait pour moi, avec ce livre peut-être, d’accepter d’être séparée car cette séparation insurmontable pose les retrouvailles. J’écris pour renouer l’impossible à la réalité. Le perdu, une fois vécu comme tel, n’est pas sans perspective – le principe de transformation lui donne une place nouvelle. Accepter le point final du titre après ce « rien » qui est défini par le livre, c’est retrouver. Le lien par le poème, dans le poème ne peut être dissous. L’écriture et l’éternité sont vouées l’une à l’autre – je l’éprouve en écrivant comme en lisant les poètes.

L’écriture tend un fil entre des choses qui apparemment s’excluent, c’est sa manière de vivre les frontières. On peut se souvenir de Beckett dans L’innommable qui affirme : « [I]l faut continuer, je ne peux pas continuer, il faut continuer, je vais donc continuer, il faut dire des mots tant qu’il y en a, jusqu’à ce qu’ils me trouvent, jusqu’à ce qu’ils me disent […] » On peut lire la fin du poème comme un défi même si le verre est vide. Place alors pour le coquelicot fragile qui déploie cette fragilité (l’assume).

Pierre Dhainaut : La phrase qui sert de titre au livre a un caractère implacable que nous ne pouvons oublier (elle figurera encore deux fois dans le texte) puisqu’elle associe phonétiquement le souffle de la vie et de la poésie à la souffrance, et comme si l’évidence du « rien » ne suffisait pas tu ajoutes au titre même, à la manière des imprimeurs d’autrefois, le point décidément final, fatal. Comment concilies-tu la phrase qui désigne ton livre et celle par laquelle il ne veut pas se fermer ?

Isabelle Lévesque : Il faut dire que faisant rimer « final » et « fatal », tu rencontres une part vive encore en moi de fureur et de feu. Si tout brûle, que cela soit total et définitif car alors tout est pur. Recommencer devient nécessaire et possible. J’aime cet absolu. Je souffle, et rien. sonne ainsi. Père envolé, disparu. Il est entré dans le poème. Dans l’essor du poème, il devient, il n’est pas enfermé puisque tout bouge : le lecteur fera le chemin jusqu’au cœur du poème. Chacun insufflera sa vie. Le défi modeste de la fin, c’est bien sûr le poème. Cela ne me console pas, je ne le souhaite pas. Et cela rejoint aussi ce que j’exprime à ce propos dans les questions qui précèdent. « Rien », c’est quelque chose – défini par le livre.

Pierre Dhainaut : Un livre d’une telle ampleur a dû être élaboré ou pour mieux dire porté au cours de nombreuses années. Tu n’indiques jamais les dates d’écriture, mais tu as publié en revues plusieurs extraits, certains depuis longtemps. As-tu procédé par à-coups ou de façon continue ? As-tu multiplié les fragments avant de les reprendre ? Tes livres sont bien des livres, non de simples recueils, comment travailles-tu ?

Isabelle Lévesque : J’écris les poèmes en continu, sans d’abord penser à un livre à venir. Cela est vrai pour chacun des livres publiés jusqu’à aujourd’hui. Quand je décide d’en constituer un, je le fais en prélevant dans un ensemble de textes écrits sur une même période le plus souvent. Alors je construis. Les poèmes ou fragments d’abord placés dans l’ordre chronologique d’écriture pourront être déplacés, coupés, transformés. C’est un travail complexe et délicat. Les textes ne sont pas datés parce qu’ils doivent constituer un continuum, un seul poème. C’est un flux ininterrompu, comme dans un roman. Peu importe que certains textes qui se jouxtent n’aient pas été écrits en même temps, ce qui compte, c’est le fil suivi par le livre.