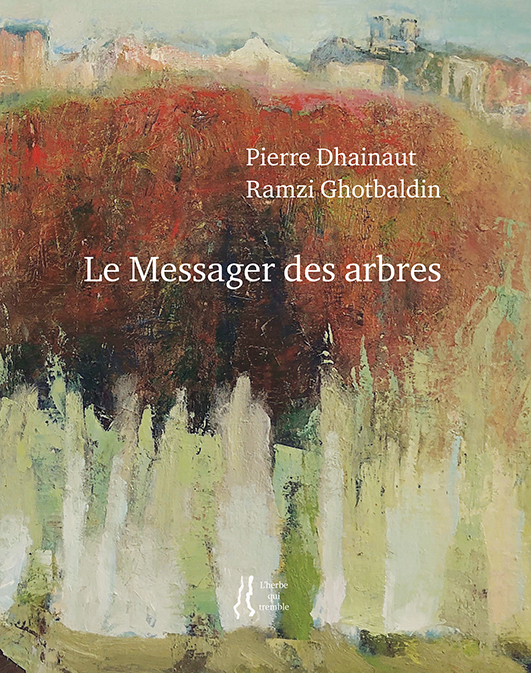

La première peinture, par exemple, fait vibrer des lignes lumineuses, reflétées par les eaux, tandis que l’avant-dernière (qui correspond au poème ultime) laisse rebondir des taches rondes de couleur, un pointillé d’efflorescences.

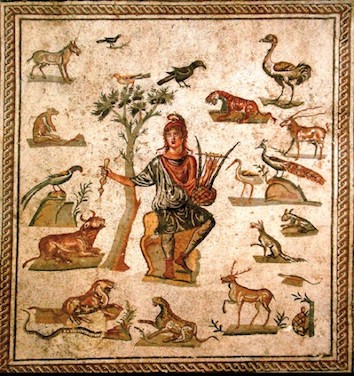

Cette instantanéité des perceptions sensibles se traduit dans le poème, fidèle « Messager des arbres ». Les trois premiers mots du livre s’enchaînent entre virgules et leurs places sont étrangement interchangeables : « La route, le fleuve, le temps, / le fleuve, le temps, la route, / le temps, la route, le fleuve… » Ce décor où émergent les arbres est donc parfaitement mobile. Nouvel Hermès, le poète délivre la parole des arbres sans se fixer en un lieu, seulement attentif au flux perpétuel : « tout se passe ici dans le temps le long/ de la route ou du fleuve auprès des arbres. » À l’autre extrémité du livre, le poème nous projette dans l’au-delà de l’espace et du temps, au royaume de l’éphémère : « Outre-terre, outre–mer, l’arbre irradie » ; « vulnérable, l’éternité durera / moins longtemps que le vol d’oiseaux / de bon présage, les migrateurs. »

Le message de l’arbre est avant tout sonore. En témoignent le titre de la deuxième partie (« Un arbre dans l’oreille ») et les textes qui suivent : « il module une note à l’infini, de la plus / grave à la plus clairvoyante ». Mais le son est présent dès le début du livre, sacralisé à la manière d’un mantra, d’autant que le poète se souvient du symbolisme traditionnel de l’arbre, désigné comme « centre du monde » : « les noms ne s’oublient pas, leurs noms / sacrés à tous les âges, et toi qui les récites / comme en prière, hêtres, érables, frênes ». Plus encore que ces noms, c’est la « sonorité commune » à tous les arbres qui suscite l’extase du poète, une fois prolongée et transmise : « à l’arrêt, dans la marche, la joie / aussi extrême à redire « arbres », / à ranimer l’air, à le partager. » Ces messages ne s’adressent évidemment pas à l’intellect mais au cœur de chacun : « tout demeure / à comprendre, c’est-à-dire à aimer ». Non pas le cœur émotionnel, mais le plus profond de l’être, celui qui connaît « le rituel de la rencontre, de la dépossession ». Entendre vraiment, c’est se déprendre de soi-même dans cette profondeur silencieuse qui déborde chacun.

Dans le même esprit, l’épiphanie visuelle des arbres est indissociable de l’immensité transparente de l’espace, pourvu que l’œil se libère de ses a priori : « tu ne les vois / que dans l’espace heureux qu’ils rendent / visible ». Ce bonheur d’une « aura perpétuelle » n’exclut nullement les « ombres » : « bienvenues, les rebelles ». L’ouverture inconditionnelle est la condition d’une réception authentique de ces conversations : « Il faut tout demander aux arbres, / pudiques, prodigues, ils font mieux que répondre, // se concentrent, se dilatent, s’élèvent ». Recevoir leur parole, c’est se laisser toucher par « leurs souffles » généreux, par cette « haleine / qui nourrit le feu, elle est plus que le feu / brûlante, elle rayonne et tout rayonne, / rien ne pourra l’éteindre ». Le surgissement des arbres est don de soi gratuit (« ce n’est jamais à eux qu’ils pensent »), participation au rayonnement universel : « le jour se révèle en son cycle, la lumière / s’incarne, la chair s’illumine, // la nuit, la nuit sensible »…

Dès lors, leur contemplation entraîne une adhésion totale au monde, comme un embrassement : « être en accord, désirer ce qui / manque, qui est présent ». Les respecter (« Tu ne blesseras aucun arbre »), c’est retrouver le sens d’un contact accueillant et subtil : « touche-les d’une main aussi légère / que des mots » ; « nos doigts au moins, touchant l’écorce, perçoivent / ce qui, dessous, palpite, se précipite ». Les arbres invitent le poète à se fondre dans la croissance circulaire des éléments : « tu ne sais pas / ce que signifient commencer, finir, / ne pas finir ». Ce sont « nos hôtes » et nos maîtres, ils nous apprennent même à traverser la souffrance ; grâce à eux, les « blessures » deviennent « vives, vivantes » : « ils multiplient les verbes / en résistant à la torture, / quitte à se rompre, ils se réorientent ». Ils sont si « disponibles » que leur cortège incarne « le rythme » et « le lien » entre les êtres, entre les mots. Leur liberté les arrache aux redites, aux parcours préconçus : « eux n’ont nul besoin de traces,/ le pays, ils l’inventent ».

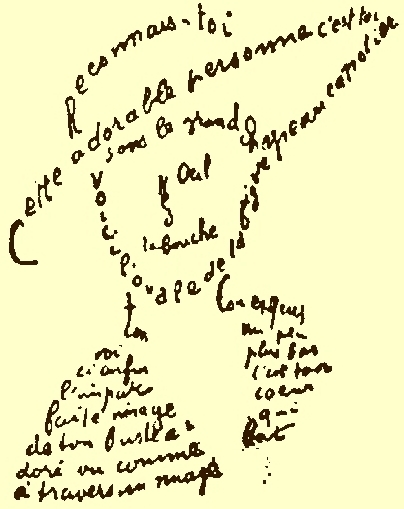

Cette vivacité empreinte d’équilibre - « l’art de l’éclat et de l’ensemble » - est rendue manifeste dans la première section (dont le titre est celui du livre entier) par la composition des textes. Ce sont tous des neuvains (comme dans la deuxième partie) mais la longueur des strophes varie (entre un et cinq vers). Il en résulte une impression de profusion limpide : « Partout, n’importe où, s’il y a des arbres, / deux seulement, nous entrons en forêt, / la dense, l’ardente, la transparente ». L’énumération (la virgule fluidifie le vers) et la répétition légèrement modifiée, comme celle des arbres qui se succèdent, « variante après variante », sont deux modalités remarquables de cet art poétique : « les murs s’embrasent, la beauté, l’insoumise, / se forme, se répand, se reforme » ; « le soleil levant, le soleil du soir » ; « l’arbre des arbres, l’inoubliable » ; « un temps tout le temps d’arbre »…

Et si, à notre tour, nous nous inspirions de ce rythme précaire, infini ? Et si nous devenions Le Messager des arbres ? « racines, humus, nuages, la sève / est l’un des noms de la vie qui ne cesse /de se refaire, la mort ne rivalise pas ».