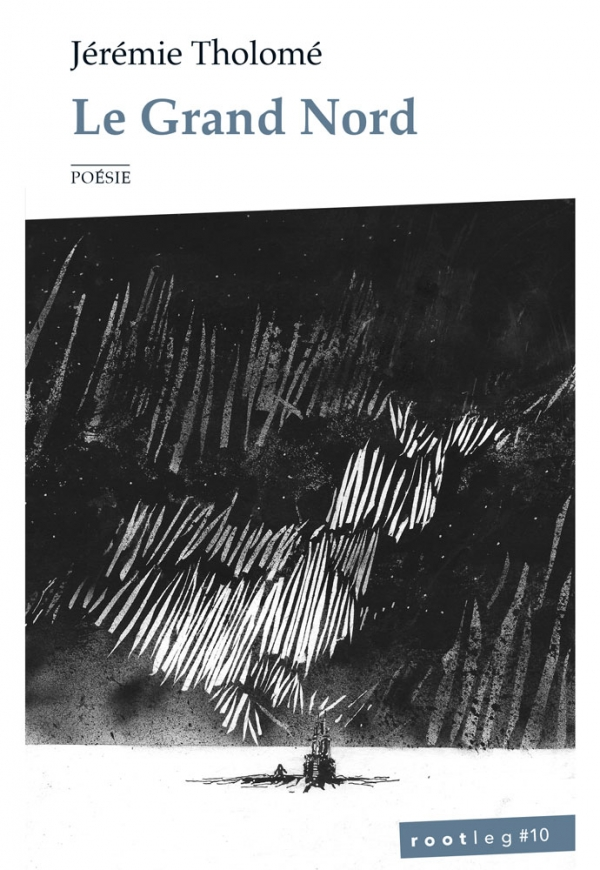

Jérémie Tholomé, Le Grand Nord

Les rats propagent la bonne parole en publipostant des alexandrins

Jérémie Tholomé est un poète-performeur belge. Son enregistrement du poème « Charleroi » mis en musique et en images est facilement accessible sur internet, de même que le poème « Blablabla » lu par Laurence Vielle. Le Grand Nord est son troisième recueil après Rouge Charbon (2019) suivi de La Fabrique à cercueils (2020) et avant Memory Babe (2022), le tout chez l’éditeur MaelstrÖm reEvolution (Bruxelles).

Le Grand Nord, lauréat en 2021 du prix Hubert Krains décerné par L’Association des Écrivains belges de langue française, se situe dans un environnement nordique, certes, avec des yourtes et des ours perdus dans la pourga (tempête de neige) mais surtout dans un futur dystopique peuplé de poules mécaniques, de corbeaux électroniques, de baleines et de morses synthétiques. Dans cet environnement naufragé où « l’oxygène s’achète en comprimés pelliculés », les champs de canne sont contaminés au chlordécone tandis que « le glyphosate préside aux destinées de l’industrie alimentaire ». Quant à la banquise, elle « connaît sa destinée » ! Et ce n’est pas « en cultivant des pensées toujours plus hallucinogènes sur la décroissance » ou en réfutant « les thèses des politiciens steampunks sur le refroidissement climatique » qu’on surmontera la crise écologique. Pas de pitié pour les petites bêtes : « les déchets d’épice industrielle détruisent l’habitat des écureuils bleus », même si « les taureaux morts donnent naissance à de nouveaux insectes ». Dans ce bestiaire cauchemardesque les chiens sont balafrés, les mouettes en carton, les poules répliquantes, les oiseaux d’acier, les coccinelles électrogènes, les moutons électriques, les sirènes narcotrafiquées, les singes se transhumanisent et « les ours polaires ont le cœur tétraplégique ».

Sous une stratosphère vacillante, les humains se débrouillent comme ils peuvent, l’amour est devenu un sujet de récits – « on en regrette les détails dermatologiques » –, ce qui n’empêche pas de ne penser « qu’à l’argent, au sexe et à la mort parfois même dans cet ordre là ». « Les souliers s’usent à force de parcourir les mêmes névroses ». Seule l’enfance dont les rêves sont peuplés « d’images de cimetières de locomotives », pourrait garder un semblant d’innocence : « on devine un dieu rédempteur quand un enfant approche une loupe d’une fourmi ».

Jérémie Tholomé, Le Grand Nord, Bruxelles, MaelstrÖm reEvolution, coll. « Rootleg », 2022, 78 p., 8 €.

Le Grand Nord, poème apocalyptique, n’induit pas pour autant la sinistrose chez le lecteur. Car si les thèmes abordés ne prêtent pas à rire, le ton est léger, souvent absurde et les éclairs noirs de lucidité se perdent dans un ciel plutôt rose. On peut en juger par le verset suivant :

« Les canards épluchés savent pertinemment que leur problème vient des hordes de passereaux timocrates / On commandite des études sur les bienfaits indéniables du saccharose / En nettoyant nos artères avec du gaz moutarde reconditionné / Et les journées de travail se diluent dans le temps de cuisson des œufs durs »

Le texte se présente ainsi, à raison de deux versets-paragraphes par page, à peu près de cette longueur, les vers étant écrits à la suite et séparés par des /. On appréciera sur l’exemple ci-dessus le mélange d’absurdités (vers 1 et 3) et de notations pertinentes : le vers 2 dénonçant (par antiphrase) l’abus de sucre tandis que le vers 4 annonce un futur où les emplois seront de plus en plus rares.

Tout cela fait de Grand Nord un texte qui séduit par une inventivité langagière au service de certains rappels utiles à propos des menaces pesant sur l’humanité.