Xavier Makowski, Chasse-Ténèbres

Voici un livre à apprivoiser ! Plein de mots à découvrir, mots du terroir, mots érudits, surprenants, déroutants, intimidants. Insolites. Tout un décodage du Verbe, que Xavier Makowski appelle « des mots à épingler comme des espèces rares et à libérer dans cette polyphonie, cette cacophonie de chasses-ténèbres. » Les mots pour le dire, les mots pour chasser les ténèbres, d’où le titre du livre, qui fait référence à une ancienne pratique paysanne musicale pour chasser les mauvais esprits de l’hiver avec des instruments qui peut-être furent tout d’abord des flûtes, sifflets, et râcleurs puis sans doute plus tard des mandores, galoubets, ou busines, sans oublier la toutouro dont une note à la fin du livre dit qu’elle était la trompette d’Aubagne ou de la Saint Jean. Trompettes en terre cuite trouvées sur le Mont Ventoux et ténèbres terriennes : nous voici au cœur du livre.

Pour comprendre ce long poème publié dans un format carnet d’écolier ou journal de bord, il faut tout d’abord pénétrer dans l’intimité des ténèbres qui ont entouré Xavier Makowski à l’été 2022. Une intimité dont il n’est pas coutumier, car il n’aime ni se vanter ni se plaindre, ainsi que le montrent ses œuvres plastiques https://www.xaviermakowski.com/ tout imprégnées de philosophie et d’anthropologie. Mais, telles les Parques, trois fatalités se sont abattues sur lui. En parallèle, la maladie d’Alzheimer qui fait perdre l’usage de la parole rationnelle et laleucémie lymphoïde chronique. La mort a pris la mère et menace le fils, cette menace se doublant d’un désastre écologique, soit les incendies de l’été 2022 ou « tout a brûlé » en Provence.

Trois destins divisés en sept histoires dont la narration est un tissage entrecroisé dès le début et dont les acteurs se retrouvent ci-dessous, ci-dessus la trame, depuis la première partie intitulée « Annonce » jusqu’à la dernière partie intitulée « Terrienne. » Il y a aussi une mise en déséquilibre entre la caillasse de Sisyphe qu’il faut conquérir comme le fit Tom Simpson, le cycliste britannique mort en 1967 au sommet du Mont Ventoux et la sensation de tomber dans un « creux » qui suit un cauchemar souvent hypnopompique.

Xavier Makowski. Chasse-Ténèbres. Saint Pierre : Le corridor Bleu, 2025. 142 p. ISBN 9782493214065.

Ces drames en forme de miroir nous emmènent dans la danse des mots. Certains ont surgi de l’enfance normande de la mère, juste avant que la maladie ne la prive de l’usage de la parole, rappelant de delicieuses evocations culinaires ou visuelles (clopoing, berne, mucre, tue-vaque, teurgoule). D'autres sont liés aux thérapies du cancer (Gümprecht, Vénétoclax, Gazyvaro) ou viennent d’erreurs syntaxiques, orthographiques ou typographiques (bien malgré que, languécrasénoire, lanima, Voisincollabo). D’autres encore procèdent par onomatopées ou allitérations. Les langues ainsi inventées se brouillent tout autant que les lieux confondent le réel (Provence, Normandie, hôpital) avec les lieux imaginaires d’un personnage fantoche, l’apprenti-plaquiste.

Écrit en une nuit de canicule et d’insomnie, dans un état hypnagogique jumeau de l’intuition créatrice, ce long poème forme un récit « bricolé » qui se décompose au gré des pages, tel une bande dessinée, en pellicules individuelles. Il s’y mêle les souvenirs personnels de l’auteur, les souvenirs racontés par sa mère, des rêves, et des réalités intérieures et extérieures. Le rythme de ces narrations est aéré mais, passant d’une réflexion à une autre, constitue un continu narratif où s’entrechoquent personnages, endroits, et événements qui jouent à cache-cache au fil des pages. Ce continu force le lecteur à concevoir la vastitude du récit, tout en notant les pensées individuelles, réflexions sur l’art, vignettes prises sur le vif, ou observations du quotidien qui découpent l’action et forcent le lecteur à changer de vitesse. Le tout est de ne pas perdre le fil directeur.

L’ironie est une technique importante pour Xavier Makowski. Le trickster (tricheur, filou, coquin, bouffon) des tribus natives d’Amérique du Nord, le Brer Rabbit des griots africains et des récits afro-américains n’ont pas de secret pour lui. L’ironie ainsi comprise n’est pas l’ironie occidentale directe, parfois cinglante, toujours amusante, toujours rapide. Elle n’est ni la raillerie ni le sous-entendu. L’ironie chez Xavier Makowski est indirecte, distante, elle est une forme de résistance à l’adversité, comme l’ont si bien dit les écrivains de l’Europe de l’Est pendant la guerre froide. Et si elle fait contrepoint à la gravité du sujet, c’est pour amener le lecteur à une vision philosophique et apaisée. Ainsi l’énigmatique apprenti plaquiste qui intervient de temps en temps dans les histoires vécues, fournit-il des digressions amusantes tout en définissant le contrepoint entre continu et séparation et en renforçant l’effet de miroir des sept histoires. Même la danse des mots est un clin d’œil au langage, une forme d’ironie subtile vis-à-vis de la réalité, un signal que le lecteur ignorerait à son détriment et qu’il doit commencer par apprivoiser afin de comprendre comment le « chasse-ténèbres » exorcise tout ce qui fait mal et qui grince.

∗∗∗

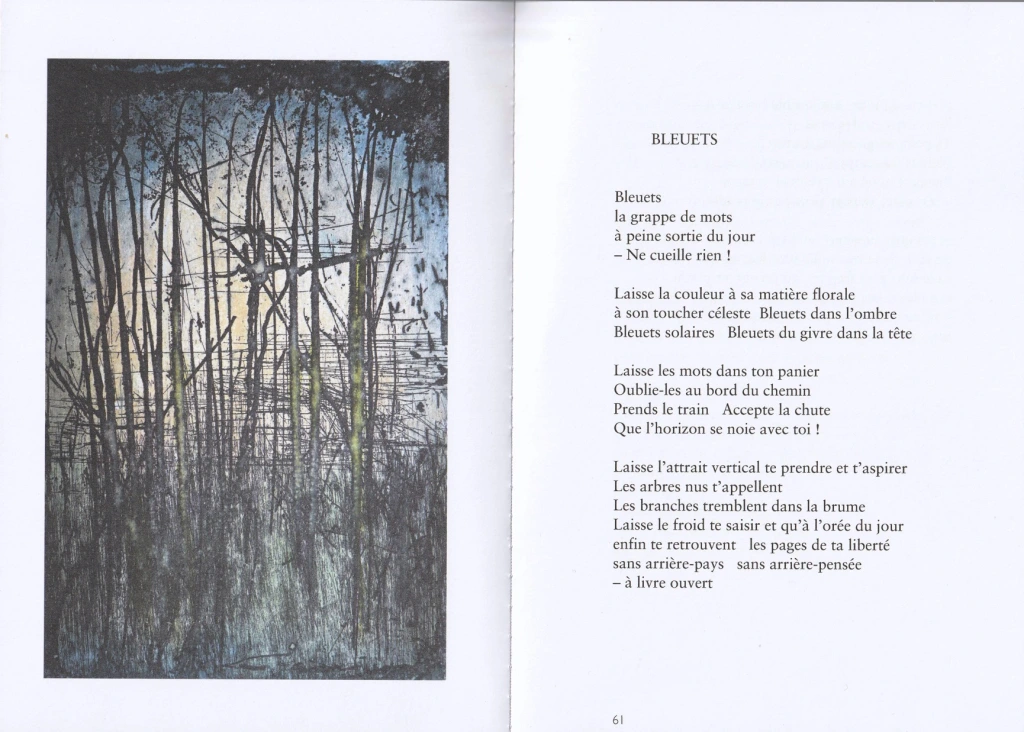

Chasse-Ténèbres - Xavier Makowski extrait 1/2 - (p.93)

ce serait ici

au point le plus haut

qu’on déciderait de construire

un observatoire météorologique

ce serait en fouillant ici

pour faire les fondations qu’on découvrirait

les fragments de trompettes en terre cuite

le poète y verrait un nid de rapaces enfoui

et ce serait sur ce lieu rituel qu’on érigerait

une station d’outils complexes

pour prendre toutes sortes de mesures

des mesures climatiques pour mesurer

mesurer par exemple la force du vent

Chasse-Ténèbres - Xavier Makowski extrait 2/2 - (p.106)

ça fait des groupes de mots

coiffés de sombreros

des chasse-ténèbres

au carnaval de jour

comme pour renverser la nuit

ce petit orchestre mariachi

à l’ombre des platanes malades

et l’apprenti plaquiste

qui ricane de sa trouvaille

entonne son petit vacarme

griffu

Ay, ay, ay, ay

Canta y no llores