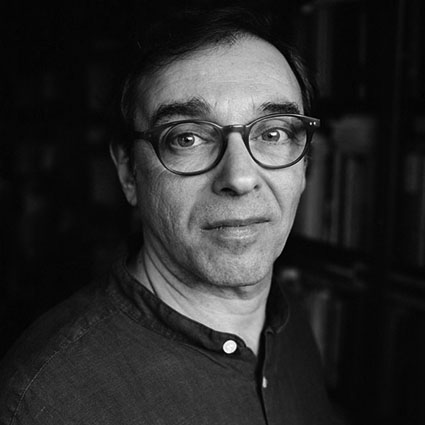

Yves di Manno, Terre sienne

Yves di Manno, je le connais comme traducteur. Je lui dois la découverte de Georges Oppen, d’Ezra Pound et de William Carlos William. Ce n’est pas rien. Qu’il soit poète ne saurait surprendre. Seul un poète peut traduire un autre poète. Aussi, tombant au Marché de la poésie sur ce recueil, je n’ai su résister. Voilà pour l’anecdote. Maintenant, nous sommes en juillet. Je suis en terrasse à Paris et j’ouvre le recueil.

Des vers brefs, sans verbe, avec des jeux de parenthèses qui donnent une une couleur à l’hiver. Apparaissent une terre, de la pluie, un pré, des herbes. Je devine l’œil, l’esprit du poète cherchant à capter l’indicible qui dore le moment qui passe. Puis, je m’interroge : est-ce un paysage ou une peinture (chevalet, carré, triangle viennent de se glisser dans le poème) ? Après tout, il y a des couleurs simples (noir, vert et on se souvient du titre : « Sienne » qui appelle aussi l’Italie et sa peinture). Et déjà une preuve surgit sur un vers : le mot pinceau. Nouvelle interrogation : s’agit-il d’un tableau ou d’un livre d’art, puisqu’il y a des pages ? J’hésite, tandis que le poème me parle d’une chair, d’un œil étroit, d’un corps mutilé, puis de « chantiers abandonnés / hissant dans la nuit claire / leur outils » (p. 30). Et à nouveau le vert, le noir, des fourrés, de l’humus et « ces plaies plus que ces plaintes ». Le silence a gagné en épaisseur. Fin du premier poème.

Un autre arrive. Il enchaîne des spirales visuelles l’une après l’autre, puis affirme : « la terre comme porte // (mais ne donnant / sur rien » (p. 44, la parenthèse ne se referme effectivement pas). Plus loin, surgit une chevelure « (ou une dune / mordorée » (p. 46) qui apporte une douceur « bleutée ». Mais cela reste fragile comme « le sol d’un / grenier vacillant » (p. 48).

Yves di Manno, Terre sienne, Isabelle Sauvage, 2012, 72 pages, 14 €.

Se dressent sous mes yeux un tableau noir et une ligne blanche. La noirceur gagne, une noirceur « aux confins d’une // autre ténèbre » (p. 56), que rien n’arrête, ni les volets entrouverts, « ni le visage apparu » (p. 58), ni la traînée verte « des talus d’herbe sèche » (p. 59), ni les autres choses qui sont comme des « oriflammes / en loques » (p. 62). Tout est sillonné « par le noir // du pinceau » qui enferme « la vision // dans les plis / du papier ». Ainsi sommes-nous les vivants spectateurs d’une nuit sortie d’un « jour ayant dû // ignorer le corps qui la signe… » (p. 67). Derniers vers.

Pour conclure, dévoilons le secret de fabrique de cet étrange recueil : oui, il s’agit bien de poèmes sur deux volumes de livres d’art. Je le savais (l’éditrice me l’avait appris et la dernière page le rappelle). J’ai voulu l’oublier pour mieux baigner dans la temporalité visuelle dans laquelle nous entraîne Yves di Manno et mieux apprendre ce qu’on vit quand on voit.