Pourquoi viens-tu si tard, enfin !

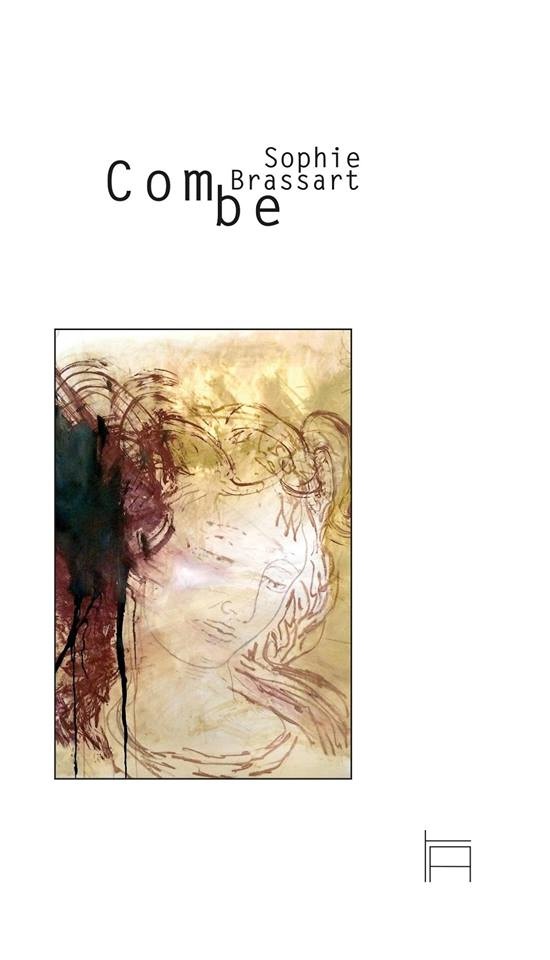

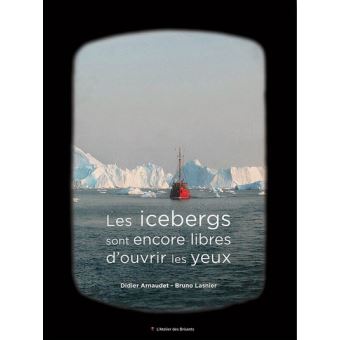

Déjà une ligne éditoriale claire et définie selon une esthétique qui n’a rien à envier aux maisons d’édition les plus remarquées, Pourquoi Viens-tu si tard propose des publications qui recensent de beaux nom…

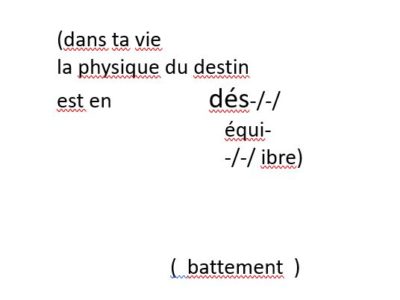

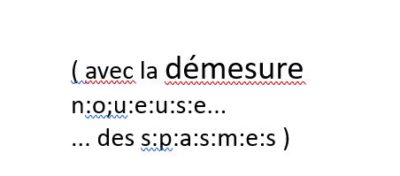

A commencer par Marilyne Bertoncini, qui offre aux premiers volumes publiés par Franck Berthoux un joyaux magnifiquement orchestré grâce à une mise en page qui laisse au texte toute sa latitude dans un rapport dialogique avec des photos de l’auteure placées juste là où elle enrichissent la portée sémantique de l’ensemble… Et comme si il n'y avait pas déjà de quoi se réjouir, une traduction en italien, assumée superbement par l'éditeur...

Des petits volumes, mais avec Albertine Benedetto, Eva-Maria Berg et Ada Mondès, tout prend tout de suite de l’ampleur…Gérardmer, Poèmes pour trois voix, recueil trilingue, français, allemand et espagnol, offre cette opportunité rare de pouvoir lire un même texte dans trois langues. Le lecteur a toute latitude de mesurer la difficulté qu’est l’exercice de la traduction, et de peser combien la musicalité des langues est différente mais si proche dans cette ambition de traversées musicales du signe.

Marilyne Bertoncini, Mémoire vive des replis, "Editions Pourquoi viens-tu si tard ?" Association LAC 2018, 94 pages, 10 € (pvst@orange.fr

www.association-lac.com)

Angèle Casanova, Philippe Martin et Miguel Angel real ont confié à PVST Erratiques, préfacé par Marilyne Bertoncini…Textes et photos de mouvement, de vitesse du mouvement, décomposés de gestes, trajectoires des êtres, rythmés de manière à être pris dans cette vitesse de la lecture, du désir devenu presque compulsif de parcourir ce livre, une fois de plus petit uniquement par la taille…

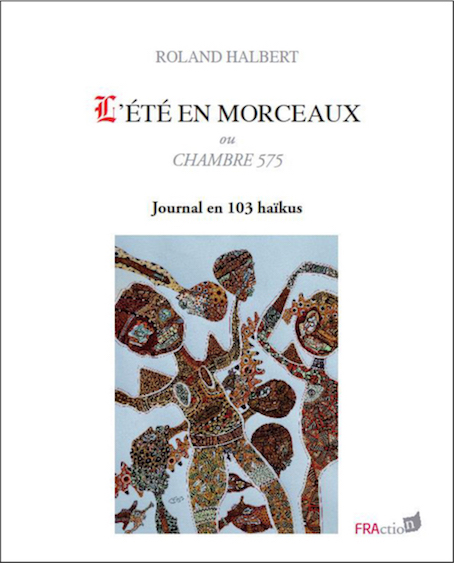

Laurence Bourgeois et Chantal Giraud Cauchy, Vincent Alvernhe et Jacques Fourcadier Anne de Belleval, et l’éditeur lui-même, qui dans son Coin de table se présente :

A force de manger sur le pouce, l'auteur a connu bien des coins de table sur lesquels il a griffonné, repas après repas, des poèmes courts -en mode haïku- qui reflètent ses humeurs, mais aussi sans doute le goût et la qualité des aliments ingurgités.

On pourrait qualifier ces petites poésies de touche-à-tout tant les sujets abordés sont divers et variés, selon l'expression habituelle. Lectrice et lecteur y reconnaîtront l'amour, l'espoir, la mort, l'humour, l'énigmatique, l'engourdissement des sens et de l'esprit.

Puissent ces quelques vers vous réjouir !

Amédée Pan

Critique virtuel

Ces petits volumes n’ont de léger que le poids et... le prix ! Ils sont nés de cette volonté à laquelle Franck Berthoux a donné existence : rendre accessible l’achat de la Poésie à tous…Une posture remarquable et à encourager, à soutenir, car il ne s’agit en aucun cas de livre d’une facture médiocre, bien au contraire ! L’éditeur tient à produire de beaux livres, et il se démène et s’achemine sans compter pour offrir ce cadeau, la Poésie ! Il suffit de regarder le catalogue déjà épais et pesant le poids de belles signatures...

http://www.association-lac.com/editions/catalogue.html

Voilà, tout est dit.

Franck Berthoux, Coin de table, éditions Pourquoi viens-tu si tard, Poésie 12, 2017, 8 €.