Mylène Besson

Aussi, se re-présenter le corps, confirme une modélisation de son existant non seulement de manière organique (fait de chair et de sang), mais également apologique – corps transcendant – (Le Christ mort au tombeau, Hans Holbein Le Jeune). Or cette formulation est d’une certaine manière source d’ambigüités. Pourquoi le corps fascine t-il autant les artistes, et dans quelle mesure lui échappe t-il ? Car en effet la seule motivation de re-produire, même si elle part d’une bonne et juste intention, n’est jamais et dans de nombreux cas, que la reproduction à l’identique du – Même- féminin ou masculin. Le corps sujet du MOI, est aussi son contraire (son siège) agissant comme une condition sous-jacente à l’acte de création, comme si la seule représentation « corporelle » suffisait à réduire la distance entre le Réel et l’irréel, la vérité et le beau, le factice et le laid, le représentable et l’irreprésentable, chaque trait représentant une part de connu ou d’inconnu. Comme en témoignent par exemple à travers les siècles les nombreuses représentations du couple singulier d’Adam et Eve (Albrecht Dürer, Lucas Cranach l’ancien, Jan Bruegel), corps originellement pur, protégés dans le Jardin d’Eden, et soudain entachés du péché, corps souillés par la tentation (le délit).

Mylène Besson est présente à la Biennale de Cachan du 11 mai au 1er juillet 2023.

Dès lors la nudité devient taboue, interdite au regard de l’Autre (la déchéance et le déni) ; le corps rentre alors dans une longue période d’agonie, en reniant ce qu’il EST, pour laisser place et logiquement à la figure du Martyr (Gabriel François Doyen, Henri Daumier). Corps lacéré, torturé, souffrant en somme, pour finalement être élevé (la grâce) et transcendé, l’un ne pouvant symboliquement fonctionner sans l’autre. Or cette juxtaposition des contraires qui n’a rien d’anodin, peut également induire en erreur le sujet regardant, « Ce qu’il voit face à lui », est-il bien « ce qui se montre « (dans tout son état) ou bien n’est-ce pas là, comme une fatalité, une déformation de son esprit, une hallucination en somme de la conscience en devenir, qui ne laisse guère de place à la sublimation, ou bien encore, la sublimation, appelle-t-elle de nouveaux paramètres de lecture, (à l’endroit comme à l’envers) susceptibles d’engager l’admiration, aussi bien que le rejet mais produisant et après coup : le ravissement intérieur. L’œil voit bien ce qu’il veut voir, sans aucun filtre, se libérant de ses entraves, et ce jusqu'à l’extase possible, (la Piéta de Van Gogh,) qui attribue à l’œuvre un puissant ascendant…

Au cœur du sujet : Le sujet lui-même…

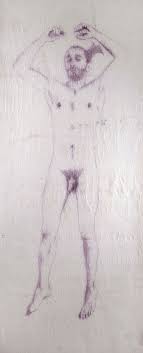

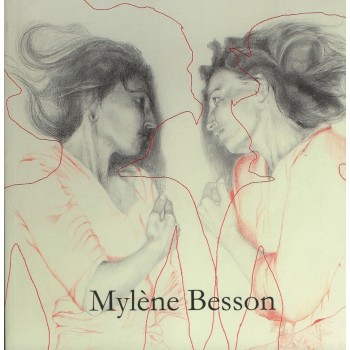

Saluée par de nombreux écrivains et poètes de renom (Bernard Noël, Michel Butor, Arrabal, Pierre Bourgeade, Annie Ernaux entre autres) avec lesquelles elle a souvent eu de fructueuses collaborations « livresques », Mylène Besson poursuit depuis presque un demi-siècle une œuvre singulière et puissante entièrement vouée au Corps et en sa subtile mise en scène hors des sentiers battus, ne se souciant guère des règles du marché, et des tendances acquises de l’art contemporain. Œuvre intègre et intégrale, dépassant les modes, sans jamais renier ses propres aspirations et ses contingences originelles (originaires). Œuvre principalement figurative qui justifie sa raison d’être – ETRE comme socle éprouvé de l’intime conviction, réservoir atypique de l’originalité temporelle se mesurant à l’ordre du vivant ; rarement à son désordre occasionnel, qui pourrait laisser croire en amont que l’artiste ne maîtrise pas ses troubles en les refoulant. Le corps intégral : c’est dans ce sens (et dans cette direction) que l’expression picturale prend tout son sens, en restituant dans un temps différé aussi bien que présent, sa liberté, et ses contraintes d’être au Monde. Cependant que le Réel, (ce que l’on voit ou croit voir) est une indication supplémentaire, à la croisée des chemins – le décryptage de l’œuvre, dans ce qu’elle recèle d’étrangeté et de sens caché. Toute œuvre digne de ce nom, ne se laisse jamais complètement possédée, et même si le mystère n’est pas toujours présent, le retrait qu’elle opère, la nécessaire distanciation, est aussi le gage d’une possible plénitude qui définit son « cadre » - « Qui est là devant vous, avec assez d’apparence pour nous faire croire à sa soudaine venue ? Ce que l’on reconnaît tout de suite n’a pas encore été touché par le regard qui attend que quelque chose émerge de la forme ». Ainsi s’exprime Bernard Noël à propos de l’artiste. Ainsi l’apparence que le poète signifie, contingente à sa soudaine venue, interroge et presque logiquement (qui n’est pas une pirouette), la re-semblance. Ce qui semble ou ressemble n’est pas un simple fait (la réalité picturale), mais plutôt son envers, comme dans la série des Fusains (2004) qui non seulement d’occuper l’espace, mais quel espace au juste ? Susceptibles là encore d’éveiller les sens (le sens). Il n’est pas certain cependant que l’artiste ait voulu satisfaire à la vertu, qui consiste à libérer ses pulsions en laissant intact ses émotions, à moins qu’il ne s’agisse d’une vertu sacrificielle où les corps étreints, étouffants parfois, définissent plus précisément un « espace clos », dans lequel chaque corps s’aligne, et s’allonge, sans jamais vouloir se dévoiler….

Le corps Miroir et le corps Mystère….

Autrement symbolique de l’œuvre en cours, cette formidable fulgurance à déjouer les pièges qu’elle a elle-même consciemment ou inconsciemment posés. Et il y a de fait une sourde pesanteur dans l’œuvre de Mylène Besson, difficilement discernable. « L’attrait de la figure et de ce qu’elle peut revendiquer de sens au-delà de sa forme physique est toutefois pondéré par l’inclusion de détails incongrus au regard des usages ». (Patrick Longuet). Tel semble le piège en effet qui n’est pas forcément niché dans le détail incongru, car ici le détail n’est qu’une parade, un artifice – mais au-delà (ou en-deçà) des usages, l’œuvre se développe librement. Et de ce point de vue Mylène Besson, n’a cure des usages, elle les défie même, contre toute apparence académique. L’enjeu se situe ailleurs, montrer plus que démontrer, que le corps existe, pour ce qu’il EST, et non pour ce qu’on suppose qu’il soit. Et c’est toute la force intérieure de cette artiste peu conventionnelle, et qui n’aime guère se plier aux faciles convenances. Pour Mylène Besson, l’au-delà cher au critique, se traduit également par l’En-soi, en dépit des conjonctures. Ainsi d’épouser le réel à condition qu’il s’immisce dans un ailleurs à découvrir et où le corps, les corps, se meuvent sans inutile explication, sans pour autant tomber dans la « marque de fabrique » qui relève souvent de l’imposture. Mieux vaut privilégier l’authenticité, quitte à provoquer l’infortune : Alors l’Epoux, le tendre aimé, à son tour, ne veut pas disparaître, car il a déjà disparu, même s’il revient sans cesse comme un fantôme bienveillant, dont l’artiste seule face à elle-même s’est finalement accoutumée. Le deuil s’exprime toujours en filigrane. L’artiste peint le corps disparu – nu – Elle lui exprime sa gratitude d’être « toujours là ». On comprend alors que pour Mylène Besson, il n’y a pas de désenchantement, le souvenir est bien ancré, il lui subsiste… Ô mystère du dépassement.