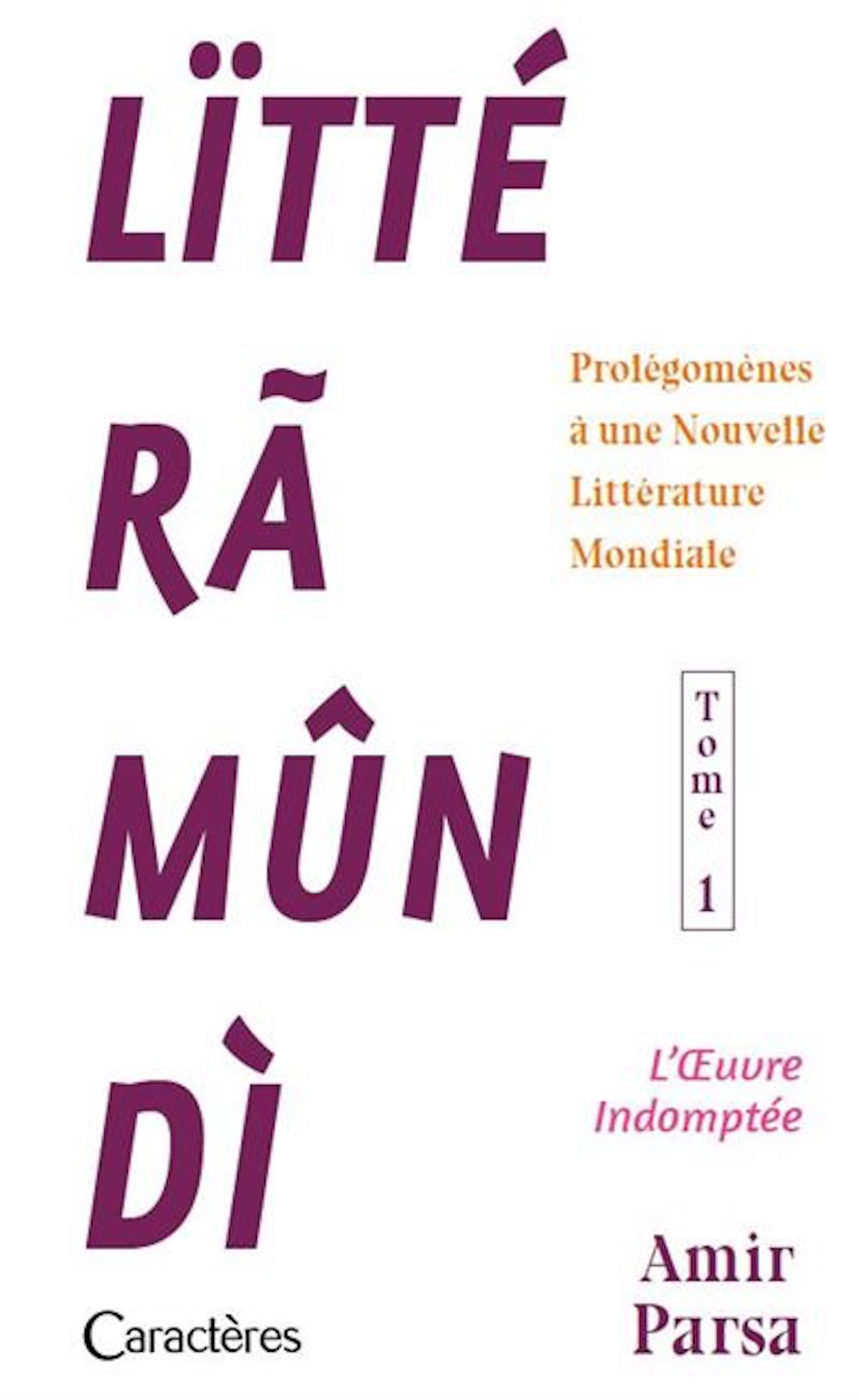

Babel quand tu nous tiens ?

Comme en témoignent les œuvres immenses et magistrales de Dostoïevski,

Tolstoï, Virginia Wolf, Robert Musil, Franz Kafka, Thomas Mann, Jorges Luis Borges, mais aussi James Joyce avec son Finnegans Wake, et plus proche de nous, Louis Calaferte, avec Ourobouros, dont les œuvres coïncident parfois avec l’accès presque désespéré d’un imaginaire de nature universelle, capable de marquer et d’engendrer de nouveaux territoires et logiquement de transgresser les frontières littéraires.

Pour Amir Parsa, là réponse est assez claire bien que quelque peu simplifiée :

« La vérité est autre, et pourtant tout est simple : tu écris en français, parce que tu dois respirer, comme tu viens de le dire. Pareil en anglais. Une question de souffle, mais aussi d’intérêt, de besoin de reformuler à travers ces langues qui font partie de ton être – qui t’ont conditionné et te constituent. Comme tout écrivain, tu écris aussi pour comprendre pourquoi tu écris, pour créer une réalité, pour percevoir, pour construire. » (P.17) L’entreprise est périlleuse avouons-le car elle induit ou oblige plusieurs portes d’entrée, qui n’ont pas forcément la même serrure et signification, dont la lecture « linéaire » de l’œuvre quelle qu’elle soit est naturellement exclue. Dans ce cas précis l’exclusion vaut pour « forclusion », suggérant « le retrait du monde » ou à l’inverse le recours à la mise en scène en quelque sorte qui coïncide avec le martèlement des genres, mais toujours susceptible d’entrevoir « une réalité ». Une parmi tant d’autres, cela va de soi, comme un miroir à multiples facettes ou un kaléidoscope, jonglant adroitement avec ses masques. Mais l’auteur affirme également que la vérité est autre. Or restons terre à terre, quelle vérité hypothétique à conquérir, et qui plus est sous le régime de la transgression, peut (pourrait) s’accoutumer d’un sort incertain, y compris sur le plan sémantique et linguistique. Là encore une réponse est donnée : « L’écrivain polyglotte à son tour n’est pas moins sensible, ni moins maitre d’une langue, mais hyper-conscient des paramètres stylistiques, structurels et formels qui permettent les opérations. » (P.29). Ainsi l’écrivain, le poète, peuvent-ils être selon les circonstances, des « manipulateurs », parfaitement conscients d’une destinée toute autre où l’imaginaire foisonnant pose ses « marques » ici et là, comme une bête sauvage. Mais laquelle ? – « tout en restant chez soi ». (Page 29). A ce stade, on peut toujours imaginer que la littérature agit comme un « caméléon » parfaitement méthodique qui est capable de changer fréquemment de « masques » et de couleurs, pour s’adapter à toutes les circonstances. « Une rupture avec les rythmes de la vie, une rupture avec ses habitudes, une rupture avec les conventions », (P.30). Mais pas sûr justement ! En vertu d’une liberté dépassant les cadres et se mesurant au quotidien avec la force de l’intention et de la novation.

Un pari audacieux : Le dé-travestissement des langues-territoire !

On songe dans un même ordre d’idée au fameux Bodner Lab, initié par Jérôme David, professeur à l’université de Genève qui vise à offrir à plusieurs types de publics, une bibliothèque numérique de la littérature mondiale à partir de la Bibliotheca Bodmerania, et qui constitue une numérisation intelligente opérée via un flux opérationnel rigoureux en regroupant en « constellations », proposées, comme autant de portes d’entrées induisant l’imaginaire littéraire. « Des écrits d’auteurs dont les œuvres constituent maintenant (pour le meilleur et pour le pire), les classiques dans une certaine langue et un certain contexte, des histoires d’enfants, aux contes et aux grandes épopées nationales, tout un fil intertextuel traverse les écrits. A travers le perpétuel passage d’une littérature à l’autre… » (P.112), « L’authentique création de nouveaux mondes à travers les osmoses de mondes existants ». (P.112). Ainsi l’œuvre littéraire peut franchir la limite, toutes les limites de son propre imaginaire (décloisonné) en exploitant autant de paysages géographiques, que de paysages symboliques dont la régulation interne s’effectue par le seul mouvement dynamique de l’œuvre. « Esthétique et éthique du masque qui nous amène, poète des marges et des disparitions, à une liberté absolue ». (P.117). Et cette liberté si souvent contredite par les itinéraires empruntés, que vaut-elle au regard d’une liberté plus grande qui ne soit pas que « un support » écrit, et reproductible à l’infini, combinant toutes sortes de hasards ? On comprend alors, que la littérature ne prend sa liberté qu’au travers des manifestes et des théories qu’elle produit elle-même pour justifier d’un manquement normatif. Et si l’on ne peut parler ici d’anarchie, on peut toujours valider l’ide de déraison. « Tenter d’imaginer, ou même d’étudier, ce que l’auteur aurait fait dans la langue cible – tout en reconnaissant qu’il n’y a vraiment aucune manière de le savoir ou le vérifier. (P.124) »La traduction comme écriture imaginaire et projétante » (P. 124). La traduction devient alors, une échappatoire sans risque, du-moins en apparence ou l’œuvre exerce son pouvoir d’attraction avec la langue de l’autre et en signifiant un public divers ouvert à toutes les propositions sémantiques, sans jamais être en mesure de filtrer les écueils pourtant inévitables de ce type d’entreprise au point de s’enivrer malicieusement d’une phraséologie immortelle, mais sans aucun dessein providentiel. Peut-on dire pour autant que la littérature mondiale est une parade insouciante du désir universel, sans autre objectif que d’activer certaines transmissions (ou simulations). La réponse semble moins évidente qu’elle n’y parait : « La littérature doit demeurer aussi ouverte que la sensation que génère le lac au milieu du désert ». (P. 182). En ce sens Amir Parsa, a su habilement démêler le vertige de l’impossible en bâtissant une œuvre complexe, que n’est pas qu’un simple exutoire mais une volonté puisant sa source au sein des grands Humanismes, sans jamais déconsidérer la force de l’abîme.

Le rythme m’emporte et le feu m’atteint

Et je brûle dans les cendres

le sang le sort de

de la longue marche sans traces

du poète glissant sur les parois

invisibles… (page.184)

A lire absolument…….