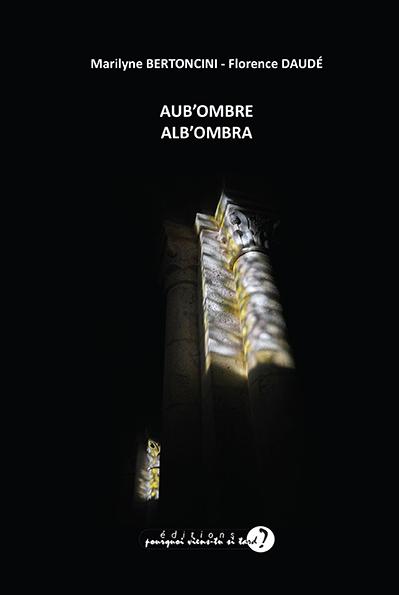

Marilyne Bertoncini et Florence Daudé, Aub’ombre, Alb’ombra

Quelle belle idée que cette rencontre, dans la pénombre, des vers de Marilyne Bertoncini avec les photographies de Florence Daudé, pour une réconciliation de l'ombre et de la lumière, leurs épousailles engendrant une lueur tout en nuances et en force dans le même temps.

Dans sa préface, Giancarlo Baroni souligne combien « Il est difficile d'associer images et mots, de les faire dialoguer », que les uns ne l'emportent pas sur les autres et réciproquement. Pari réussi pour ce livre. C'est l'intérieur empreint de mystère de l'église St Michel de Nantua que Florence Daudé a photographié. Plus que les éléments constitutifs de cette abbatiale d'influence clunisienne, c'est bien, selon ses propres mots « la promesse d'une lumière au fond des gouffres les plus noirs, la certitude que sur la nuit s'ourle toujours le début d'un nouveau jour. », ce qu'énonce Marilyne Bertoncini dès les vers initiaux :

Au début l'ombre

avant le premier balbutiement de l'aubeAll'inizio, l'ombra

prima del primo balbettio dell alba

Marilyne Bertoncini et Florence Daudé, Aub'ombre / Alb'ombra, éditions pourquoi viens-tu si tard ?, Nice, 2022, 100 pages, 15 €.

Car il s'agit d'un livre bilingue français-italien, cette dernière langue, ajoutant par sa musicalité intrinsèque, un supplément de chant.

Les poèmes sont brefs (de deux à huit vers), concentrant l'essence des sensations.

Au début, l'ombre

et la main qui tâtonne où la pensée trébuche

Le livre est construit en trois parties : Première, deuxième et troisième leçon des ténèbres, référence aux Leçons de ténèbres pour le Mercredi saint écrites par le musicien François Couperin pour les liturgies de la semaine sainte de 1714. Marilyne Bertoncini explique à propos de son travail : « la musique de François Couperin s'est immédiatement greffée sur mon imaginaire – sans doute parce qu'entre-temps, j'avais moi aussi éprouvé le mystère de cette église, dépouillée et sonore, dans laquelle j'avais ressenti ce que l'orgue ou le chant pouvaient y produire. »

Une musique propre à l'église, en correspondance avec les teintes de la pierre, la lumière filtrée par les vitraux, dans les grands pans d'ombre, une musique intérieure aussi sans doute, est exprimée dans les vers de Marilyne Bertoncini :

Du bleu obscur émerge puis s'éteint

poignante une lueur

qui sourd à peine dans le silence

Puis :

non, sourd ne convient pas -

l'abbatiale est sonore

et toutes les formes bruissent dans l'absence de voix

Comme la lumière et l'ombre indissociables – d'où le néologisme AUB'OMBRE créé par l'auteure et qui sert de titre à l'ouvrage – le silence propre aux églises, ce silence habité pour qui se laisse pénétrer par le mystère trouve son écho dans un chant, un murmure assourdi que l'on ressent au dedans de soi.

Si les photographies de Florence Daudé montrent les colonnes, les vitraux, les voûtes, la statue d'un ange, ainsi que peuvent le faire les mots de Marilyne Bertoncini, les images comme les vers transcendent la simple réalité objective :

Et les fûts fantômes de forêts debout

obscurs simulacres de formes

Ou encore :

Immatérielle la lumière flotte derrière les vitraux

le verre la porte et la transmue

C'est bien cette alchimie de l'art poétique ou photographique qui transforme l'objet simple et vulgaire en quelque chose de hautement noble.

la couleur lève comme une pâte

et la lumière est son levain

Toutes ces promesses de beauté des éléments architecturaux, de leurs symboles, des jeux subtils de la lumière sont ici tenues, dans ce livre de grande élégance.