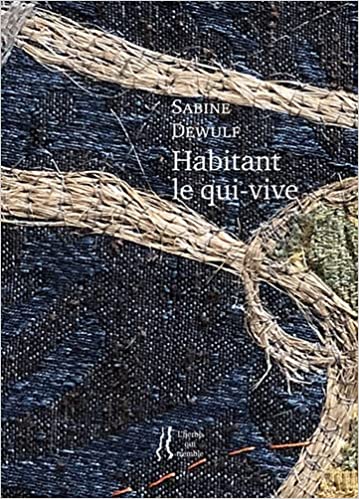

Sabine Dewulf, Habitant le qui-vive

Habitant le qui-vive ou devenir le corps traversant

D’une manière plus radicale encore que dans Et je suis sur la terre1, son premier recueil, Sabine Dewulf avance en sentinelle sur la crête vertigineuse d’un corps qu’elle ne reconnaît pas, qui n’est pas sien, qu’elle perçoit comme factice : « Où s’est perdu mon corps ? », écrit-elle p. 18, « Dans la frayeur sans rives. ».

Dans l’impérieux qui-vive poétique de ce deuxième recueil, elle pose la question même de l’incarnation et nous fait vivre une expérience au cours de laquelle le « saut de pensée hors de la forme » (p. 18) opère une séparation d’avec la membrane close du corps pour la considérer comme étrangère et douloureuse. Enceinte est le nœud à trancher, et porter, la chimère. Habitant le qui-vive procède en réalité d’une décorporation toute poétique, tendant vers un rapport au monde neuf, irrigué par un verbe incisif qui rêve de rondeur.

Corps est étêté. Tête est entêtée, bouleversée, portant son monde où ? « au-dessus // en-dessous // de la ligne d’épaules ? (p. 24). Cousant son chef-d’œuvre sur le fil de guet, la poétesse, recroquevillée en un « visage-langue » (p. 18), marchant sur elle-même, interrogeant « en l’ogre du miroir » (p. 23) sa présence suspecte, bataille à la recherche d’une corporalité nouvelle qui se définirait par une spatialité et une temporalité ouvertes, agrandies et plurielles. On ne dirait pas « je ne sais qui je suis », mais « je ne sais où je suis ». Or, pour rejoindre la vraie demeure de l’être au monde, il faudrait d’abord atterrir : « Laisse-toi redescendre » (p. 18). L’être vrai est toujours stabilis terrae chez Sabine Dewulf, sur le mode attributif, non sur le mode transitif indirect.

Sabine Dewulf, Habitant le qui-vive, recueil paru aux Editions de L’Herbe qui tremble, mai 2022.

Il se dit tel dès l’exergue du recueil par le vers emprunté à La Fable du monde2 de Jules Supervielle, poète cher à la poétesse : « Je suis déjà la plaine au-delà du hasard ». Il se dit tel au terme d’une dramaturgie en trois actes qui doit aussi se lire comme parcours nécessaire hors du labyrinthe, son point central. Au terme de la catastrophe intime, on se réjouit de lire enfin ce vers où le réel est ressaisi : « Je suis fauteuil, assise en moi. » (p. 84).

Comment faire coïncider l’être et le corps ? Le recueil tisse ainsi l’histoire d’une malédiction intime et de sa levée. Il était une fois une enfant médusée dont le corps ne fut plus ce qu’il paraissait, habitant en intruse « une tête qui cogne » (p. 58), enfermée sous un masque : « Hurlante l’enfantine : on m’a volé le corps // dans ce ventre de fer, //contre moi je m’élance ! » (p. 44). L’enfant interrogeait chaque jour sa face en le miroir : « Fit-elle naître ton visage ? », mais le miroir toujours mentait. Où était contenu le visage ? L’enfant rencontra un jour une fée du nom d’Ise qui lui posa l’énigme de son Porte-monde3 : « Lequel est Je » ? » (p. 39). L’énigme était tapisserie figurant un visage aux yeux ronds, à la bouche, bref orifice comme perle de sang ; le visage portait le monde bleu ainsi qu’une coiffe, à moins que le monde ne portât le visage, l’un cousu à l’autre, faisant corps. Le face à face avec le Porte-monde rompit le charme trompeur du miroir et initia l’écriture d’une mue rédemptrice à coups de fil et d’aiguille. Le visage énigmatique du Porte-monde, œuvre textile de l’artiste Ise que Sabine Dewulf situe à la naissance du recueil, figurant l’étonnement, l’inquiétude porteuse qui questionne, se révèle à la fois Méduse et son opposé.

Le corps sac : demeurant emmurée – Le corps n’est au départ du recueil qu’une peau enclose sur une confusion pleine d’angoisse, un contour de chair qui a fait loi sur un malentendu : « l’empire du revers » (p. 26), nourri par l’illusion que l’être devait coïncider avec l’étroitesse de ce que Jules Supervielle nomme « le triste contenant » dans son poème « Le Corps »4. S’impose la métaphore du sac, forme informe où logent les mirages et que la poétesse porte comme un poids, forme régie par la mère à qui l’on demande des comptes : « j’ai affronté les yeux d’une mère défaite, // lui ai livré le sac entier de ma déroute. » (p. 17). Le sac, plus loin, se décline en caisse : « Je soupèse une caisse // tout au fond de la cave. » L’enceinte se démultiplie jusqu’à l’image forte du labyrinthe au centre du recueil, dont l’Ariane poétesse cherche « la porte [qui] baille » (p. 42). L’enceinte dépossède d’autant plus de soi que le corps se révèle une image grossièrement construite que la conscience poussant douloureusement ne demande qu’à excéder et à redéfinir. Comme dans Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll, le « corps difficile » (p. 25) est en proie à d’effrayantes métamorphoses, à la chute et à la décapitation. Dans le miroir ogre, la poétesse a rencontré la Reine de cœur à la tête enflée : « ma face (…) // comme une montgolfière // jouissant de son rêve // dans la glace scellé. » (p. 23). En la tête séparée du corps étranger, qui « vole vers le globe // par la lune frôlé » (p. 25), c’est surtout la mémoire qui est enflée par la rumination : « tu pleus du gris sans larmes. » (p. 27). Avec des accents discrètement nervaliens, la poétesse déshéritée affirme : « Je suis l’attristée sans racine, // suspendue à la terre // : sans raison ni tempête. » (p. 26). L’urgence d’une naissance nouvelle se crie littéralement : « Je veux naître ! // (Cri puissant.) » (p. 16). Sortir de la poche est bel et bien la délivrance, renaître en tendant vers un « dehors plus proche que le sang » (p. 22), mais il faut d’abord faire taire la goule, la « gueule mordante »(p. 20).

Pas de lamentation ni de pose chez Sabine Dewulf, dont le verbe et la voix procèdent d’une humilité qui les définit entièrement. Une gravité toute naturelle qui refuse de se dire trop haut quand elle dit, parole neuve, l’emboîtement paradoxal de l’immensité dans la finitude du corps : « Parfois la gorge se resserre. // Ni boule, ni nœud, // ce sont images étrangères. // Juste un passage plus étroit où l’air // poursuit son va-et-vient. » (p. 70). « J’ai giflé l’air aux joues flottantes,//le sang circule. » : on aimerait les citer tous, ces vers magnifiques de pudeur et d’évidence (au sens cartésien). Chaque vers de Sabine Dewulf est « ce pas de justesse » (p. 57) qui progresse vers l’issue, « l’espace bleu » du monde, « la ronde des forêts » (p. 17). Ce pas de justesse, économe de moyen jusqu’à l’épure de l’os rongé et blanc, est la force créatrice même, poésie pure, qui commande à la fois l’appréhension du paysage intérieur et la vision du dehors.

Une nouvelle genèse : « Je rêve de mon corps comme ventre de terre » - Dans ce recueil admirable, Sabine Dewulf écrit sa propre fable du monde. Il ne s’agit pas d’ignorer le corps difficile, le ventre de fer ni de les transpercer de flèches, mais d’en ouvrir les fenêtres, d’y faire passer l’air, de déplacer la ligne surtout qui les circonscrit. C’est l’incertitude de la membrane qui est douloureuse : « Je grave à l’arme d’or // la limite où les fantômes meurent, // où commence le corps. // Ligne close entre l’ombre // et ces doigts qui respirent. » (p. 50). Pourtant, le chaos est inhérent à toute genèse : « la bouche dormante » (p. 20) doit alors énoncer pour tout remettre à sa juste place. L’énonciation se fait très vite performative : « Que le gouffre se comble ! » (p. 19). A l’écoute, à l’affût de la défaillance en elle, la poétesse choisit de nommer pour retrouver la consonance de son être, qui ne se revendique pas, loin de là, personnel : « Aucun nom ne le signe. // Qu’importe, si ces lignes s’enlacent à la chair du monde. » (p. 19). Divers modes de l’énonciation se combinent pour redéfinir les mesures ontologiques et faire advenir le corps rêvé, dont le régime serait ouverture et partage. Le premier poème s’écrit au conditionnel, mode de l’innocence enfantine : « L’air y respirerait, //les eaux enfanteraient douceur, //les mains s’endormiraient // comme feuilles, …» (p. 15). Il dessine la « plaine pleine » et rédemptrice. L’humilité de la terre est appelée, et avec elle l’éloge du bas stable contre la folie des cimes : « m’est apparue la plaine // sous l’abîme cachée, // soudaine inespérée, // si blanche et solide. // Le sol et le lit. » (p. 63). L’impératif s’entend aussi, le plus souvent dans les pieds de poèmes en italiques qui figurent le régime de la « face essentielle » à laquelle aspire la poétesse. C’est l’impératif de la voix spirituelle qui guide le mouvement de libération : « Laisse-toi redescendre » (p. 18), « Laisse l’œil s’agrandir »(p. 19), « Regarde ses doigts de pacotille» (p. 44), « Tiens ton jour allumé » (p. 65). La voix impérative et conciliante du sage qui envisage le vit-sage spacieux. Les pieds de poèmes en italiques, parfois séparés du corps du poème par une ligne matérialisée, veillent constamment à faire redescendre la tête-vessie outrée des fausses croyances. Il n’est pas anodin que ces italiques disparaissent dans la dernière partie du recueil qui est celui de la réconciliation de l’être et du corps. Ces italiques mises seules bout à bout forment d’ailleurs un vrai poème de la joie, une joie à la Matisse, ronde et lumineuse, la simplicité dans ses courbes : « Tout bas l’éclat frissonne. Partout l’espace bleu, la ronde des forêts. Bris de chaînes, // fil des souffles. Cet air nous sommes. » Joie qui ne serait que spatialité et temporalité sereines. Nouvelle corporalité jointe aux éléments terrestres.

Par où l’être peut-il s’échapper pour rejoindre la plaine qui agrandira le corps ? Parfois par un « chas d’aiguille » (p. 68) qui est moins que le jour, car rien n’est jamais acquis. Par les yeux surtout, « seules fêlures de notre peau »5, dit encore Supervielle. Car l’œil sait le passage, l’œil participe de la connaissance, il est « œuf de clarté où circulent // sans trêve les eaux. » (p. 28). L’œil et la main, la main tendue surtout : « Sonne l’heure de l’œil. // Les doigts tâtent dans l’air //flambeaux de feuilles. » (p. 31). Je songe ici particulièrement à ce vers de Paul Eluard, extrait de Poésie ininterrompue (1946) : « Et moi, les mains ouvertes comme des yeux. ». Il semble que l’œil et la main soient de nature à transformer la perception que nous nous faisons de notre corps, à réformer ce que Paul Schilder nomme le schéma corporel dans son ouvrage L’Image du corps, paru en 1935. Le recueil de Sabine Dewulf nous invite à envisager le corps non pas comme un corset du comportement et de la relation, mais comme un mouvement dynamique fait de perceptions-actions, plastique et malléable, réactualisé en permanence. Ce mouvement est celui d’une conscience incarnée : « Laisse l’œil s’agrandir // qui transporte la sphère. » (p. 19). Ou encore : « Mon œil est descendu // en plein corps, navire battant. // La terre me traverse, // l’air me respire. » (p. 91). L’œil prolonge et ouvre le corps en un espace neuf : « L’œil enveloppe mon corps. // Être, une ronde blancheur. » (p. 84).

Le corps traversant : non plus porter, mais transporter – Et si donc le corps n’était pas la triste enceinte enfermant l’être dans le puits que notre conscience seule a formé ? Et si le corps était la membrane poreuse aux vagues du monde ? « Le corps d’ailes » (p 65) ? Loin d’être un simple enregistrement du monde extérieur, la cognition telle que l’envisage Sabine Dewulf au fil de son recueil se construit dans un partage entre l’organisme intérieur et son environnement. La voie de la réconciliation réside bien dans une conception incarnée de la cognition. Se laisser traverser par le monde et les autres dans une perception apaisée : « Doucement dans la peau de la peur. // Un frisson d’épiderme // décolle la pensée. // L’illusion fait naufrage. // J’habite nos visages. // Sur ma scène une foule // laisse les voix reconnaître // le cours de nos rivières. (p. 86). La réconciliation réside dans la perception agrandie d’un corps traversant aux « Jambes d’air traversées » (p. 84). Au terme du recueil, l’image du corps s’impose fluide et dynamique, sans contour dessiné, sans limite fixée, poreuse et osmotique, désinhibant le dedans, inhibant le dehors sans poids, ou du moins, le poids remis à sa place, « plus basse ». (p. 84) : « Je plonge sans mesure // dans le rythme qui porte, // précisément ici, // devant le miroir blanc où l’image s’oublie, // écoute. // Frémir suffit. » (p. 71). Être engrossée par le monde et qu’importe si l’enfant vient du dedans ou du dehors, « [Des] corps traversés d’ombre » (p. 73) ou de « L’île » (p. 74)6. L’image du corps n’est pas une propriété privée, mais un espace empathique : « Tu es l’espace où le monde s’écoule. » (p. 43). Revenons un instant à l’usage des modes verbaux dans le recueil : ceux qui frappent en priorité sont le participe présent du titre et l’infinitif, notamment dans la dernière partie du recueil : « Boire l’odeur de nuit. » (p. 31), « Clore la cicatrice et rendre l’air à l’air, // étendre le large… » (p. 52), « Enfin me tenir à distance » (p. 64), « rire dans l’âtre du cœur. » (p. 70), « Coïncider avec le souffle de l’eau » (p. 80), « Enraciner pensée aimante » (p. 82), « Lentement regagner la vallée. » (p. 84). Le verbe de la réconciliation emprunte chez Sabine Dewulf le mode impersonnel qui agrandit l’espace et le temps : « Prendre le corps à bras-le-corps // sans son sujet » (p. 79). Dans le Porte-monde d’Ise, la poétesse a retrouvé son visage qui se reflète dans ceux des autres sans distinction. L’impersonnel se conjugue au pluriel : « Si spacieux nos visages ». (p. 15). Spatialité neuve, temporalité qui n’est plus douleur. Ainsi, la poétesse peut conclure par ces derniers vers très forts : « Assise dans le ventre, // mobile des heures, // ici ferai mémoire du vivant. » Non plus rupture, mais élan, éclat du Participe présent(e) ! Un recueil à fréquenter régulièrement tant il est juste.

Notes

[1] Et je suis sur la terre, paru aux Editions de L’Herbe qui tremble (2020)

[2] La Fable du monde, Jules Supervielle, « Le Chaos et la Création » (1938), p. 25, Poésie Gallimard.

[3] Porte-monde, œuvre textile de l’artiste Ise (2018), qui a, ainsi que le précise Sabine Dewulf au seuil de son recueil, « suscité la naissance de ce livre ».

[4] « Le Corps », dans « Nocturne en plein jour », La Fable du monde, Jules Supervielle. Se référer aussi au premier poème de « Nocturne en plein jour » pour mieux saisir le propos de Sabine Dewulf : « Car c’est en nous que sont les plus cruelles plaines // Où l’on périt de soif auprès de fausses fontaines ».

[5] Poème « Le Corps » dans « Nocturne en plein jour », La Fable du monde, Jules Supervielle.

[6] Les deux poèmes des pages 73 et 74 sont dédiés respectivement à Marie et à Daïrine, les deux filles de l’auteure.