Eva-Maria Berg, Étourdi de soleil

Eva-Maria Berg, poète allemande francophile, signe sa troisième collaboration en trois ans avec les éditions L’Atelier des Noyers. Il s’agit d’un ouvrage divisé en cinq parties dont la cinquième donne son titre au livre et dont la liste des titres constitue déjà, à elle seule, un poème. Le livre est bilingue, la version française est le fruit du travail de l’auteure mêlé à celui de Max Alhau et d’Olivier Delbard.

Le premier poème nous plonge d’emblée dans l’univers bien reconnaissable d’Eva-Maria Berg, elle dont le regard fait toujours le lien entre un contexte particulier donné et des questions métaphysiques plus générales. « Comme si un matin / n’était que le commencement / » écrit-elle. Et tout tient dans le comme si, car en fin de compte ce qu’elle décrit est un début de la fin, un automne, des corps morts jonchant une plage, cadavres de migrants, nommés « coureurs des vagues », chassés de leurs pays comme les feuilles sont chassées des arbres après l’été.

Le deuxième court poème saisit en huit vers la condition aussi bien humaine qu’animale dans un contexte citadin : pour les humains les parcs, pour les oiseaux les toits, et pour tous une fois la mort arrivée, les plus ou moins grandes profondeurs de la terre, symbole d’oubli. Et c’est sur l’oubli que rebondit et s’attarde l’auteure dans le troisième poème en évoquant cette conscience humaine ayant la capacité de s’étendre aux dimensions de la planète, prévenue qu’elle est des drames et des conflits, de la diversité menacée, et tout cela se passe sous un ciel nuageux. Ciel qui avec la complicité du soleil, mais aussi du vent, à l’en croire le quatrième et cinquième poème, n’est peut-être pas aussi innocent qu’on veut bien le penser. Là encore on retrouve la touche et la palette d’Eva-Maria Berg, celle qui égalise et universalise, celle qui fait des humains des frères et sœurs aux rêves équivalents et dont les peaux, ainsi que le veut le mélange des couleurs, se déclinent « dans toutes les nuances de gris ».

Eva-Maria Berg, Étourdi de soleil, œuvres plastiques Yannick Bonvin Rey, L’atelier des Noyers, hors collection, 113 pages, 15 euros.

Grâce à la justesse de son regard, relativisant l’échelle du temps, Eva-Maria Berg nous invite à une mise à distance cosmique, elle forge pour nous une forme de sagesse qui permet d’écrire :

Comme le sommet

de l’iceberg

la plus haute sculpture

de la ville brille

sous le soleil

peut-être un jour

son or

fondra aussi

Poésie sans majuscule, sans ponctuation, poésie verticale dont nous sommes, lecteurs, les témoins ; poésie verticale au sens de Roberto Juarroz, à propos de laquelle le poète Philippe Jaccottet écrivait : "Dès les premiers vers, on entend une voix autre, décidée, tranchante et rigoureuse. L'homme... médite avec hardiesse sur le lieu qu'il occupe, les rapports du dedans et du dehors, du centre et de la périphérie, de la parole et du silence, de l'absence et de la présence. » C’est bien entre ces pôles que le regard de la poétesse, tout au long du recueil, navigue, en décrivant des tours du monde à sa façon.

« oublier veut dire aussi / se rappeler / l’essentiel / qui est absent » écrit Eva-Maria comme pour répondre à Roberto Juarroz qui lui affirmait :

« Et en faisant l’appel / il s’agit de ne pas se tromper : / aucune chose ne peut en nommer une autre. / Rien ne doit remplacer ce qui est absent »

Eva-Maria Berg nous offre une poésie de l’intérieur nourrie par l’extérieur, qui sans apprêt, sans fioriture, tranche certes mais sans cruauté, nous expose la condition dérisoire non seulement humaine (exils, épreuves, solitude, extrême pauvreté, espoirs et rêves), mais aussi condition de tout ce qui est vivant et sur lequel l’impact des activités humaines est hélas, malgré quelques héros exemplaires, le plus souvent néfaste, nuisible. L’œil du poète, puis celui du lecteur, est à la fois impuissant et salvateur :

« qui cherche la pluie / dans un poème écoute / les innombrables gouttes / qui arrêtent une montre / avant l’expiration / de sa garantie / il recueille les miettes / du pain mouillé / afin de les sécher / pour l’estomac / sensible d’un pigeon »

S’il est une vérité qui saute aux yeux en parcourant le livre, c’est bien, et c’est un lieu commun, Emerson et Wittgenstein l’ayant mieux exprimé, mais le redire encore, combien l’humain en se faisant acteur et responsable de son langage, définit la relation qu’il établit avec le monde et la réalité. Eva-Maria Berg fait plus que montrer, elle dit son expérience de vie, toutes antennes déployées elle sait assez du monde pour que, même les yeux fermés, elle puisse ressentir ce qu’elle ne voit pas. Dans son « Sein und Zeit » à elle, elle corrobore par l’expérience l’idée que le Dasein se temporalise par son être au monde. Et quand langage et silence, quand jour et nuit coïncident, le mot s’accorde au souffle et cela ouvre un espace qui fait sortir du quotidien, propulse vers un avant du futur nourri par le passé.

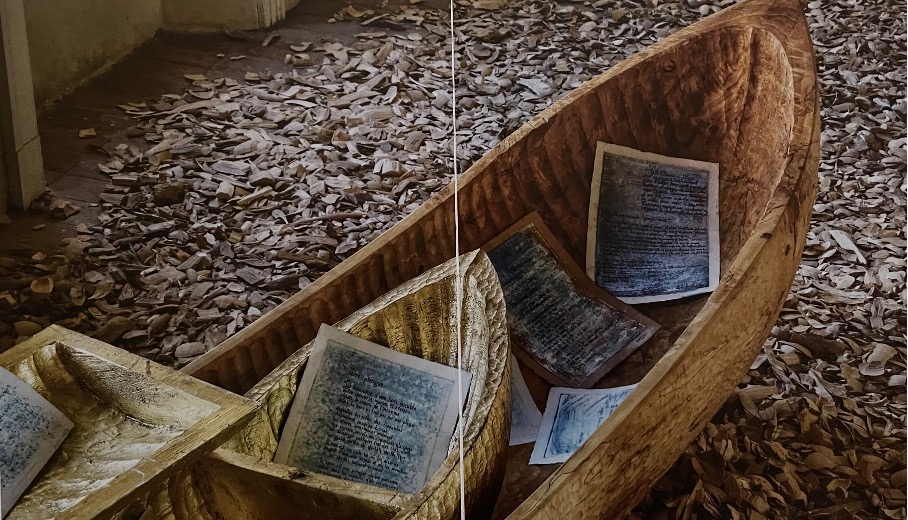

Paysages aquatiques, ou bien feuilles dans le vent, les œuvres de Yannick Bonvin Rey, artiste Suisse, sont venues accompagner le texte d’Eva-Maria après écriture, comme pour illustrer ce poème de la page 36 qui ouvre la deuxième partie : « un jour / sans stylo / la lumière / écrit / toute seule / ». Teintes de petits jours ou crépusculaires, elles saisissent bien le ton grave et tendre de l’auteure, le contraste entre fin et commencement qui se poursuivent, se rattrapent, se rejoignent et font des cycles de la vie comme du recueil, une boucle « bouclée » sur les lignes de crête et les lignes de partage proposées par Eva-Maria Berg.

Le parallèle avec Poésie verticale qui m’est venu très vite à la lecture d’Étourdi de soleil, conclura mes propos. Roberto Juarroz écrit ceci :

Mais toute perte est le prétexte d’une rencontre.

Les messages perdus

inventent toujours qui doit les trouver.(In Poésie verticale, traduit par Roger Munier, Éditions Fayard, 1989)

Je crois que c’est exactement le rôle qu’Eva-Maria Berg donne aux lecteurs-trices, qu’ils-elles trouvent ses messages perdus, et par là rencontrent la poète à la lisière de son regard, là où ses mots s’accordent à son souffle et se jouent des antagonismes, des contradictions, des contrastes, pour les visiter dans la richesse de tous leurs replis, qu’ils soient heureux ou malheureux, banals ou extraordinaires.