Lou Raoul, les labourables

Le livre s’ouvre avec cette indication : « un devez arad, cinquante ares », soit un demi-hectare, c’est-à-dire 5000 mètres carrés : « une mesure d’arpentage » nous dit Lou Raoul, ou encore « une journée de charruage » (d’où le titre les labourables). Dans le contexte du confinement cela fait une sortie de un kilomètre de long sur une bande de 5 mètres de large, étant donnée la contrainte de ne pas s’éloigner d’un périmètre de un kilomètre autour de son domicile.

Peut-être la distance parcourue en faisant « sept tours de verger » le 3 novembre 2020 alors qu’une fois à l’intérieur et à la fenêtre on rêve de prendre un train pour Brest. Le désir de mouvement provoque un renversement dans l’esprit. Si l’espace n’est plus offert à nos pas, alors faire en sorte que le temps lui se déplace. Lou Raoul nous propose un compte rendu subjectif sous forme de journal (son charruage, son labour quotidien), de la période comprise entre 3 novembre et 30 décembre 2020. Deux mois d’enfermement, de couvre-feu et d’observations : objets et lieux, états d’âme, rêveries, questionnement sur l’écriture et les gestes ordinaires de la vie de tous les jours que bien souvent on ne remarque pas sauf circonstances particulières. Le ressenti de se retrouver animal encagé s’exprime avec des mots appropriés à la domestication animale : paille, barbelés… mais n’est-ce pas ce que les humains sont effectivement devenus, et concrètement dans l’esprit des puissants et des dirigeants : un troupeau à contrôler, à enfermer, à éliminer s’il n’est plus considéré comme utile car sa force de travail ne pourrait plus être exploitée. La solitude à combler, l’inquiétude à calmer, le désœuvrement à transformer en travail d’écriture. Il y a aussi les conversations entendues dans le lointain et les rires d’enfants qui jouent, des signes de vie auxquels s’accrocher quand l’absurde de la situation envahit la conscience et que les nouvelles colportées par les média ne peuvent ni rassurer ni apporter de réponses. Alors la désobéissance pour faire sens et garder sa raison. On ose, on décide d’aller plus loin qu’autorisé, on baisse le masque, on risque l’amende, mais on soigne sa santé mentale car on a besoin du contact avec plantes, arbres, prairies, étangs, se sentir partie du paysage plutôt qu’en prison dans des appartements en ville… plutôt imaginer construire une yourte.

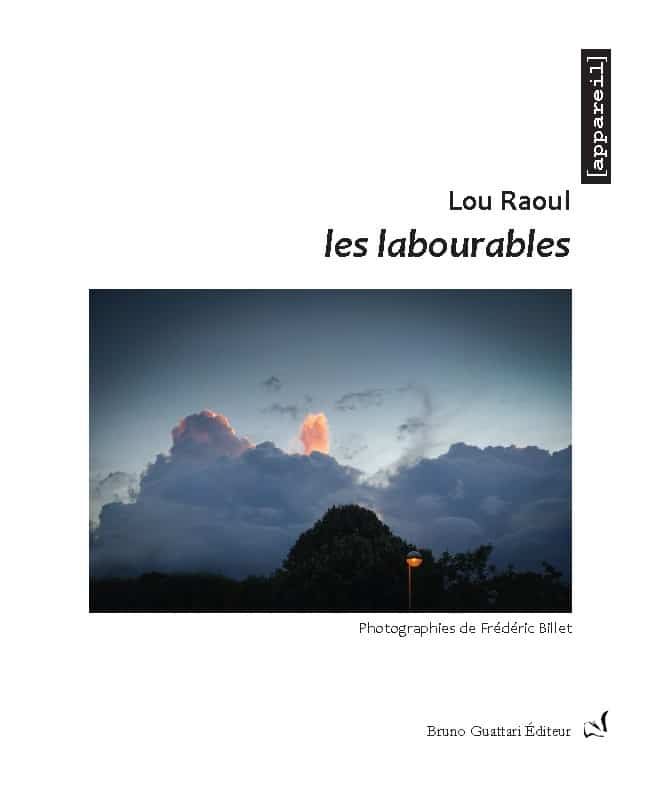

Lou Raoul, les labourables, Bruno Guattari éditeur, collection [appareil], avec les photographies de Frédéric Billet, 60 pages, 12 euros

Les rues sont quasi vides, mais les CRS patrouillent, contrôlent, tandis que les trafics illicites continuent comme d’habitude. L’infantilisation de la population qu’on cherche à culpabiliser accentue le déni des décideurs à ne pas regarder les dégâts psychologiques auxquels il faudra pourtant bien faire face après. Cobayes et sacrifiés, c’est ce qu’auront été les humains alors tentés par la fuite dans l’alcool… et bien évidemment, cette « crise », cette pandémie n’empêche pas, ne diminue pas le nombre des SDF, des sans-abris qui se confinent dès 18h dans des « semblants d’habitats » quand la ville de Rennes poursuit des chantiers de constructions où ces exclus n’iront jamais vivre, et si ce n’est pas calcul délibéré alors c’est un aveu d’impuissance global des gens déresponsabilisés qui ne s’engagent pas, qui ne s’emparent plus de vie politique que par des votes épisodiques, j’allais dire pathétiques.

Les mots ne sont pas là pour ton malaise

celui-ci n’est pas à dire est inutile∗

accepter n’est pas se satisfaire par défaut

S’amorce comme un mouvement de rébellion car l’appel du gouvernement à la résilience, à l’obéissance, implique le sacrifice de valeurs humaines élémentaires, implique de fermer les yeux sur :

le délitement organisé

les violences policières

les pseudo-conseils infantilisants

Alors oui, quoi craindre le plus : le virus ou les décisions des gouvernants ? Le virus ou le climat de peur, de suspicion, instauré ? Et quand l’heure de la manifestation sonne, la répression est prête à cogner. Heureusement il y a l’écriture : écrire pour rester debout, humain digne de sa position verticale entre ciel et terre. Et décembre arrive qui s’achemine vers « les fêtes » et la fin d’une année étrange pendant laquelle écrire un « journal de terre » permet de garder les pieds au sol et de se projeter vers l’été. L’air de rien, sans faire d’éclats, tout simplement et sans effets particuliers, à partir de son expérience et de son intimité, Lou Raoul et son labour d’écriture sème de vraies questions, invite à regarder le fonctionnement de la société, à comprendre nos mécanismes intérieurs pour faire face ou pour fuir, pour lutter ou pour supporter.

Les photos de Frédéric Billet, qui sait capturer les couleurs jusqu’à nous restituer l’odeur des campagnes et des rues, nous donnent l’envie d’un ailleurs où le regard s’évade grâce aux lignes de fuite, tout en nous offrant des images d’où se dégagent la sensation d’intimité à l’unisson du texte poétique de Lou Raoul. Un duo fort réussi.