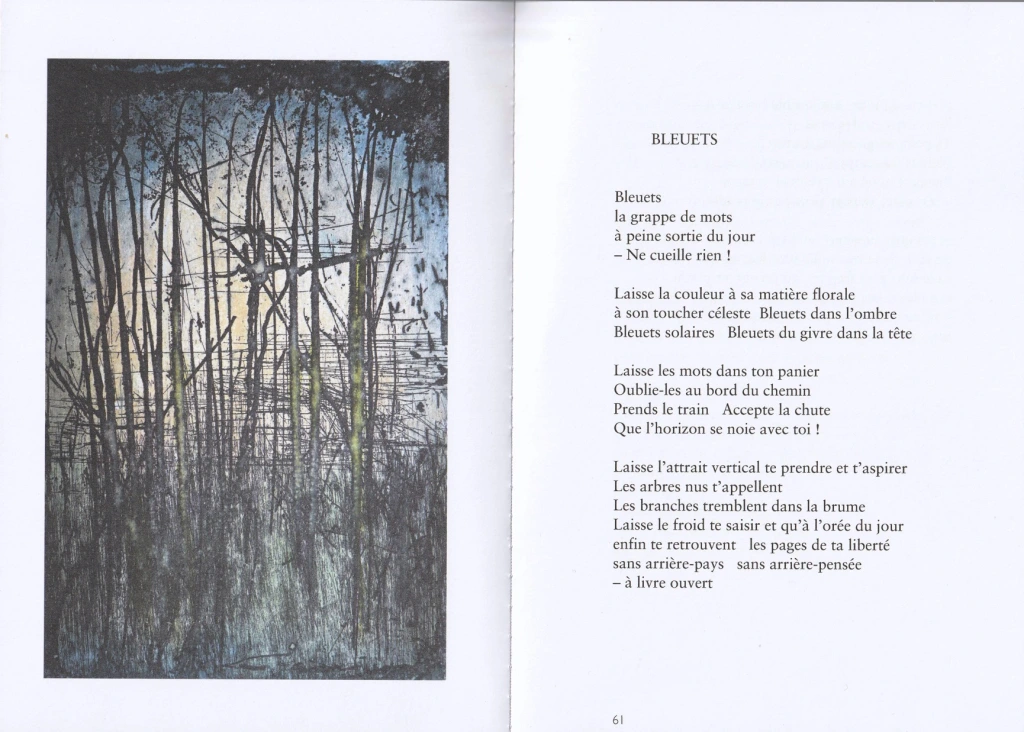

Joanna Mueller, Zmieszane, (2000–2025) Poèmes mélangés

Présentation et traduction Alice Catherine Carls

Née en 1979 à Piła, Joanna Mueller est poète, essayiste, éditrice, et mère de famille nombreuse. Vivant à Varsovie, après avoir obtenu son doctorat en littérature, elle se consacre à la poésie depuis plus de vingt ans. Outre de nombreuses publications en revues, elle a publié huit recueils de poésie et quatre livres pour enfants. Elle a reçu le Prix de la Première Littéraire de Varsovie en 2010 pour son recueil d’essais intitulé Stratygrafie [Stratigraphies] et le Prix Silesius en 2023 pour la totalité de son œuvre poétique. Outre ces prix, elle a été nominée pour de nombreux prix littéraires. Elle est membre de l’association Wspólny Pokój, une association féministe qui soutient les femmes poètes et elle fait partie du mouvement néolinguiste polonais. Elle a également participe au concours « Sfotografuj Wiersz – Zwierszuj fotografię » pour lequel les candidats doivent prendre une photo et écrire un poème qu’elle leur inspire – ou vice-versa.

La liste de ces publications très variées annonce la teneur de l’oeuvre de Joanna Mueller : ekphrastique, contrapunctique, féministe, néolinguiste, hermétique, sa poésie exige une clé qui se trouve dans une culture littéraire et visuelle très étendue. La poète offre également une approche nouvelle de l’ekphrasis qui va beaucoup plus loin qu’une lecture d’un objet visuel fixe par les mots. Joanna Mueller reconstruit des objets visuels en faisant surgir une image neuve à partir de supports pas forcément « fixes » ni visuels, tels le cinéma, la chanson ou les rapports médicaux sur le traitement de l’hystérie féminine. Elle prend appui sur des œuvres très variées pour proposer une interprétation féministe qui présente les émotions pensées et désirs des femmes en termes de leurs droits. Ceci implique un contrepoint entre liberté, désir, et affirmation d’une part, et soumission au carcan patriarcal et social de l’autre. Comme dans la poésie de Tymoteusz Karpowicz, que Joanna Mueller connait intimement pour lui avoir consacré un volume d’études, le poème est une imbrication de mots où chacun a sa place et sa sonorité. Le poème est comme un puzzle, ce qui exige du traducteur un jeu verbal haut de gamme et du lecteur, la découverte d’une vaste mosaïque culturelle sans la connaissance de laquelle le poème perdrait son équilibre. Complémentant cet arsenal d’outils poétiques, Joanna Mueller reconnait volontiers l’influence des Surréalistes sur son œuvre, ce qui place cette dernière sur le fil du rasoir entre la réalité et l’imaginaire et entre l’acceptation et l’évasion.

Joanna Mueller lit le poème « waruj, wariuj, zawierz » ("attends, deviens fou, fais confiance") tiré du recueil de poésie Hista & her sista, publié en 2021 par Biuro Literackie.

Zmieszane (2000-2025)

Poèmes mélangés

dziewczyna której przerwano (p. 16)

balthus, 1934, 1949

innemu poddana graniu

jak każe pędzel roli klucz wioli

nowy akord kuck mal unde malum

z boku śpi ukulele gdy okulla

płaskobrzucha nieważka libellula

w łuk się gnie wirtuozka bezgłosu

chwyty skaczą jak pchły pod progami

palce szarpią napięte struny

a w punctum pępka wkłuty wgląd

łamie się virga neuma zanika

pożądlona przez oczy

nimfa z pękniętym gryfem

omdlały okaz który z pietyzmem

rozstrojono do wymotylenia

La fille, interrompue

Balthus, 1934, 1949

une libellule légère au ventre plat

ocullule soumise à un autre jeu

le pinceau dirige une clé d’alto

un nouvel accord kuck mal unde malum1

un ukulélé dort par terre

la virtuose du silence se cambre

les pizzicati gambadent en puces sauteuses

les doigts frottent les cordes tendues

le regard plonge dans le punctum du nombril

la virga s’interrompt le neume s'efface

dans les yeux plissés

la nymphe au manche fissuré

se pâme spécimen pieusement

excité jusqu’à la mue

arc d’joan (p. 22)

na melodię dumonta

od dusz zwierzęcych

dziewczynkę świrynkę

wezmą mnie i będę im zbrojna

jak ślepa arkada

możnowładcza pragma

królewska sakra

pułk jeremiad daremnych

uwiodę aż mnie dorwą

córki sajdaka twego

krzyżowo wysklepię się

naga który dla mnie

nad łąką napinasz łunę

arc de jeanne (p. 22)

sur une mélodie de Dumont

des âmes animales des champs

c’est moi qu’ils prendront

fille folle je les défendrai

comme une arcade aveugle

commandante toute-

puissante

royale sacrée

je guiderai le régiment grognard

jusqu'à ce que m’atteignent

les filles de ton carquois

nue je me cambrerai en croix

toi qui pour moi

baignes le pré de ton arc de lumière

powód się znajdzie (p. 25)

ale mam pod ręką tajną maszynę do przewrotów

Lucyna Skompska, „Hic et nunc”

jak drzemliczkę w losie łapie trzask spojówki

pręt się wpaja w krwiobieg w wargi bratek

jak na musiku stoję jak kajam się w majak

w klęku podpartym po pachwiny ubaw

jak dech po tracheo obrusz na obróżki

lecz na końcu języka zawsze mam przepraszam

panikarski nawyk pchnięcia aż do miazgi

cała para w gwizdek na tłumienie siebie

jak likwidacja pisków i farba do fasad

ciche cięcia do wnętrza ważne schować głowę

jak czyhanie na skuchę sztych w strefie spadkowej

jak kulejąca królica koziołkuję z ramy

on trouvera la raison (p. 25)

mais j'ai sous la main une machine subversive secrète

Lucyna Skompska, « Hic et nunc »

la conjonction se rompt comme une sieste du destin,

la tige se distille dans le sang la violette sur les lèvres

au garde-à-vous canot camouflagé

à quatre pattes rigolant jusqu’au cou

respirant post-trachéo, déchirant mon collier

mais sur le bout de la langue, prête à m’excuser

habitude panique de pousser jusqu’à la pulpe

toute la vapeur dans le sifflet pour se réprimer

liquidation de grincements et peinture de façade

coupures internes silencieuses se protéger la tête

guetter la tentation dans la zone glissante

hase clopinante je tombe du cadre

Szczodrak (p. 55)

wierszu wierszu szczodry wierszu

przejrzystego w męt nie fałszuj

nie zatrzaskuj w słusznym gniewie

jak odczytasz mnie niech nie wiem

głos mi z szumu wynegocjuj

ogołacaj i owocuj

karm niedosyt sypnij dreszczem

rozmienionej mów że jestem

wrogi gościu mir naruszaj

wypierane myśli wpuszczaj

za próg mowy a te błahe

pomnóż w sensy pod swym dachem

gdy się zmieszam z mierzwą zdarzeń

bądź ucieczki gospodarzem

w szczerym polu skrajem wiersza

przeleciała jaskółeczka

[wejdź]

Générosité (p. 55)

poème poème généreux poème

n’assombris pas la transparence

ne t’emballe pas dans une juste colère

si tu me lis je ne veux pas le savoir

dégage ma voix du bruit

dénude-la et fais-lui porter des fruits

nourris sa fringale donne-lui le frisson

dis au changement que je suis

l’ennemi hôte viole la paix

laisse les pensées refoulées franchir

le seuil de la parole et sous ton toit

féconde la trivialité en richesse

si je me mêle aux fétus de l’histoire

accueille-moi dans ma fuite

une hirondelle traversa

l’espace au bord du poème

[entre]

god in gotham betlejem w bedlam (p. 180)

żebro żłobu na opak grób

mur truchleje odchył głowy piąstki w moro

belki w oczach grot bez klamek

źdźbło obnażone pod obrusem śniegu

rąbek rwany z naszych bandaży

pępowina przesmyk pętla

god dans gotham, bethléem dans bedlam (p. 180)

l’osier de la crèche frôle la tombe

le mur tremble incline la tête poing en camo

poutres dans les yeux flèche sans poignée

blé dénudé sous sa nappe de neige

ourlet déchiré de nos bandages

cordon ombilical isthme boucle

o la la folie ofelie (p. 187)

Poszła za nim w obłęd.

- Grochowiak, Nowela IV (Poranek Wariatowej)

co się zaczęło dziać ze mną jest lepkie

muliste zaplata kłącza w warkoczach przydługich

rękawów przytachałam naręcze sprawunków

postanowiłam że kwiaty kupię sama

filuternie śmiechem obdarzam śmieciem

bratki jaskry palce palce fiołki ruta idź

w welonie z celofanu cofam dłoń równowagę

tracę wianek rwie się o konar próg

za którym przestaję stawiać opór dzięki

stokrotne o mój rozmarynie liżąca falo nade

mną filuj gdy wiolencja tłucze filety płuc tańczę

dychawicznie na imię mi ratuj ty diluj z tym dalej

oh là la folie ophélie (p. 187)

Elle le suivit dans la folie.

- Grochowiak, Roman IV (Le matin d’une folle)

ce qui commence à m'arriver est poisseux

tissage de boue dans les tresses de mes longues

manches j’ai emporté une brassée de provisions

j'ai décidé de choisir les fleurs moi-même

je joue à salir le rire et à rire de l’ordure

pensées boutons d'or digitales violettes rue des jardins allez

voilée de cellophane je retire leur équilibre à mes mains

je perds ma couronne elle se déchire à la branche du seuil

contre lequel je cesse de résister grâce à

mon romarin à la vague qui cent fois me recouvre

vois la violence me déchirer les poumons je danse

éperdument sauve mon nom, continue à dealer tout ça

stubezgłowa (filetowanie) (p. 37)

la femme 100 tetes

za te które potraciły dla was

spłyń do karmelu siostro

perturbacjo do burdelu półgłówku

harda hydra podnosi swoją

odrąbią odrośnie las w tej kobiecie

na stole sekcyjnym ość po ości

skrobakiem oka w brzuchu włos

po włosku z brodatego żartu wujaszka och

jak lubiły go czochrać w niedzielne

popołudnia żeby mu było lekko

sprawnie odwraca cięcie przyrastają łuski

aż do wyczucia kręgosłupa brzeszczot

gładzi wyoutowane wnętrzności otwórz

walizkę dobry człowieku dochował

sekretu wyborny trup na okrętkę

zszywa loop co wydziobał loplop

trudny do osuszenia ciek i jeszcze

jedna i jeszcze raz a kto z nami nie

La femme 100 sans têtes (filetage)

la femme 100 têtes

pour celles qui ont perdu la tête à votre place

nage juqu’au carmel o ma sœur

affoleuse de bordel imbécile mi-tête

la fière hydre relève les siennes

coupée cette forêt de femmes repoussera

sur la table de dissection os par os

gratte-yeux dans les poils du ventre

une blague en italien de l’oncle barbu oh

comme ils aimaient le frotter le dimanche

après-midi pour lui faciliter les choses

il retourne habilement la coupe repousse les écailles

jusqu’à la colonne vertébrale la lame

lisse les tripes éventrées

cet homme bon a gardé la valise

du secret cadavre exquis sur navire

recoud le loop2 picoré par loplop

difficile d’assécher le ruisseau et encore

une fois et encore une et celui qui avec nous ne

role playing: frollo (p. 201)

w kruczym profilu płaczliwy chłopczyk strzępi

kartki sroży karę za kres katedr tropi

zamach na gmach

trapią go kastaniety sarabandy

wersy przebijają bębenki smagłe smalą

sępi wzrok przykuwa choć

chciałby gładzić głodzi choć

pragnie pożreć rozżarza choć

syci go duchowa oschłość

z ambony głupia

koza quasi hexe

cygani archi

i kona

samo

ukojona

w węgle lewego skryptu w niemocy prawa

to zgładza tamto

role playing3 : Frollo (p. 201)

un garçon pleurnichant au profil de corbeau déchire

des pages épie les sévères punitions depuis la chaire

l’attaque de la baraque

la sarabande des castagnettes le trouble

les tambourins rehaussent les versets

son œil de vautour attire et

il aimerait caresser il a faim et

il voudrait dévorer il brûle mais

la sécheresse spirituelle le satisfait

de la chaire une stupide

chèvre quasi sorcière

gitane archi

et meurt

s’étant apaisée

toute seule

dans le feu des gauchères et l’impuissance du droit

l’un annihile l’autre

mężczyzna który pomylił

swoją żonę z brytfanką (p. 235)

kto jak nie on wpędził ją w lata

że teraz tylko procenty zbierać

z tego zmęczenia które narosło

w lokacie korzystnych tkanek

tania ta niezależność nie jest

do dna dokładała ze swego

w służbie bez żołdu żółcią nabiega

i kto to widzi nie on

cień po sobie wmurowała pod dom

bo w niej jest smutek nie seks

spotify zna ją lepiej niż mąż

tam dziś żaltrack z roberty flack

love the lie and lie the love

where’s that bee and where’s that honey?

where’s my god and where’s my money?

try to make it real – compared to what?

24.02.2025

L'homme qui a pris

sa femme pour une rôtissoire (p. 235)

qui sinon lui l'a tant poussée au fil des années

qu’il ne reste que des pourcentages

de cette fatigue qui s'est accrue

en investissement de tissus profitables

cette indépendance n'est pas bon marché

elle y a mis du sien dès le départ

au service sans solde carburant à la bile

et qui le voit certainement pas lui

elle a emmuré son ombre sous la maison

parce qu'elle est tristesse pas sexe

spotify la connaît mieux que son mari

et aujourd'hui le reproche de roberta flack

love the lie and lie the love

where’s that bee and where’s that honey?

where’s my god and where’s my money?4

try to make it real, compared to what?

24.02.2025

Notes

où est cette abeille et où est ce miel ?

où est mon dieu et où est mon argent ?

essaie de rendre ça réel par rapport à quoi ?

Première partie de l'entretien entre Karol Maliszewski et Joanna Mueller.