Quatre poèmes de Michael Crummey

Présentation et traduction Jean-Marcel Morlat

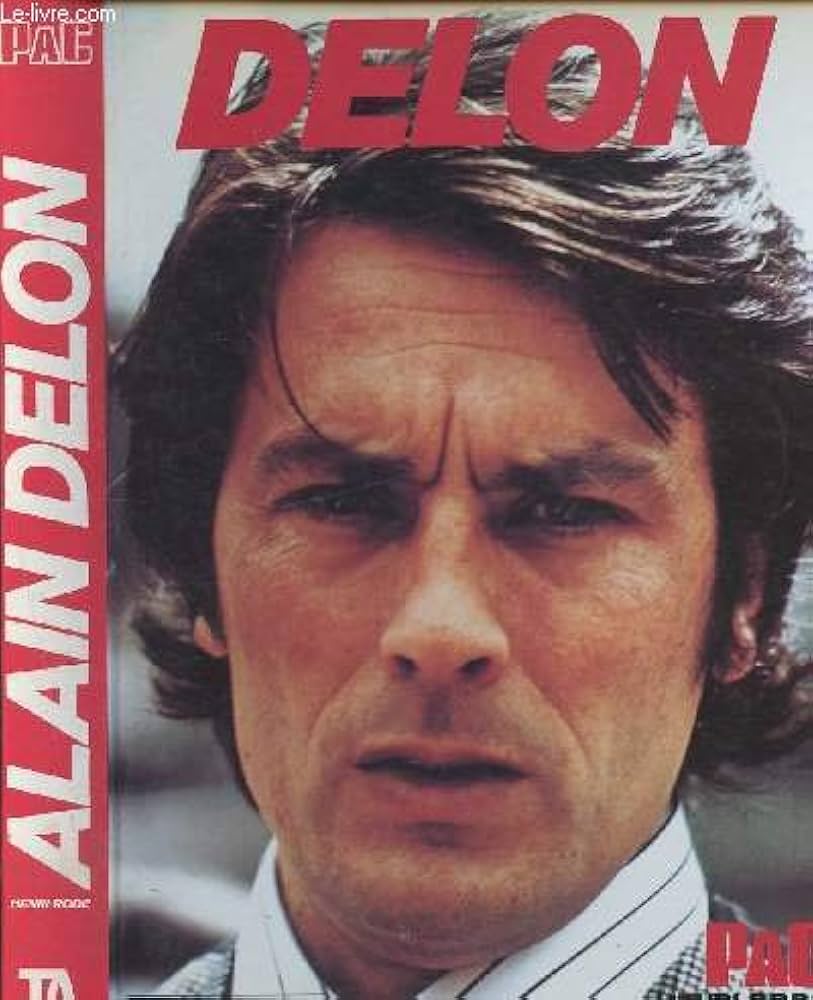

Originaire de Terre-Neuve, le romancier, poète et nouvelliste canadien Michael Crummey est né à Buchans en 1965 et réside présentement à Saint-Jean de Terre-Neuve. Il est l’auteur de nombreux livres, dont certains ont été récompensés par des prix littéraires canadiens et internationaux. Après Les voleurs de rivière (2004), Du ventre de la baleine (2012) et Sweetland (2017), Les innocents (2020), L’adversaire est son quatrième roman traduit en français (août 2024). Comme l’écrit aussi Mario Cloutier : « L’écrivain […] possède un imaginaire marqué par l’influence de la géographie sur le caractère des habitants. Le territoire comme personnage, le paysage bousculé par les vents et trempé par les larmes océaniques. » (« Michael Crummey, tout homme est une île », 5 juillet 2018, La Presse). Tous les textes qui suivent sont tirés de la troisième partie du recueil Hard Light (Brick Books, 1998), A Map of the Islands (Une carte des îles). Comme l’écrit Michael Crummey dans sa postface : « Une carte des îles est le produit d’un voyage au Labrador, en août 1995, sur le navire côtier MV Northern Ranger. Une subvention du Conseil des arts du Canada m’a permis d’accompagner mon père durant ce voyage au Labrador et de passer du temps à écrire par la suite, ce dont je suis reconnaissant. Mon frère et ma belle-sœur nous ont hébergés durant les escales à Goose Bay, et Paul m’a procuré les cartes qui ont permis de « Nommer les îles ». Mon frère Stephen m’a offert un port d’attache à St-Jean durant l’été 1995 et Peter m’a fourni un soutien informatique inestimable durant la rédaction de ce livre. » Hard Light a d’ailleurs inspiré le documentaire LUMIÈRE CRUE au réalisateur Justin Simms en 2003, qui y trace le portrait de Michael Crummey en quête de ses racines. D’autres textes tirés du même recueil et traduits par Jean-Marcel Morlat ont été publiés par la revue québécoise Cahiers littéraires Contre-jour, la Revue Phoenix : cahiers littéraires internationaux Traversées, Le crachoir de Flaubert, Europe et Recours au poème, Récit-page et Ellipse. Dans Hard Light, Michael Crummey redit et réinvente les histoires de pêche de son père à Terre-Neuve et au Labrador et fait parler des générations d’hommes et femmes du cru qui nous racontent un monde révolu fait de dur labeur et surtout de dignité, l’humour noir n’étant jamais bien loin.

Michael Crummey, auteur du roman primé Galore, parle du folklore de Terre-Neuve et de la manière dont il a inspiré les histoires et les personnages de son roman.

COUSIN

Île Saddle, Red Bay vers 1550

La plus grande station baleinière du monde, des tas de marins basques chassant des baleines franches et boréales le long de la côte dans des skiffs de seize pieds, six hommes aux avirons et un autre homme chevauchant la proue tandis qu’ils atteignent le dos d’une baleine crachant de la vapeur, le manche en chêne du harpon soulevé au-dessus de son épaule comme une torche pour éclairer la voie dans la nuit et le brouillard. Le poids d’un homme qui passe par-dessus bord perce la peau de l’eau, la forme sans bords se mouvant en-dessous telle une flamme obscure.

Une baleine boréale harponnée pouvait tirer une embarcation durant des heures, mugissant et traînant son sang avant de mourir d’épuisement ou à cause de ses blessures, les hommes ramant avec acharnement pour stabiliser l’embarcation près d’elle, évitant la torgnole due au mouvement de piston de sa queue capable de briser en mille morceaux le skiff ouvert lorsqu’elle faisait surface. Des milliers d’entre elles pêchées à l’abri de l’île Saddle pour être fondues chaque saison, les corps énormes tels des véhicules volés et désossés afin de récupérer les pièces : la peau épaisse et souple étirée pour recouvrir l’ossature des parapluies en France et en Espagne, les plus belles femmes d’Europe portant des corsets constitués de fanons ; tonnes de gras se réduisant dans des chaudrons en cuivre, une seule goélette rapportant sept cents barriques d’huile à l’automne.

Les os inutiles jetés dans le port de Red Bay Harbour – la défense incurvée des mandibules, vertèbres creuses, les os fins et longs de la nageoire : carpiens, métacarpiens, phalanges, cousins de la main humaine.

Les dépouilles de centaines de baleiniers enterrés sur l’Île Saddle, leurs têtes orientées vers l’ouest, une rangée de pierres pesant sur leurs poitrines comme pour les submerger dans la fosse terreuse, pour les empêcher de se relever afin de respirer.

Les cadavres de plusieurs hommes souvent exhumés d’une seule tombe, victimes d’une malchance commune. Un équipage de sept hommes parfois enterrés côte à côte, leur gagne-pain leur perte ; épaules se touchant sous terre, os longs et fins des doigts, aussi pâles que la lumière d’une bougie, presque pliés dans le creux des genoux.

COUSIN

Saddle Island, Red Bay c.1550

The world’s largest whaling station, scores of Basque sailors hunting Rights and Bowheads up and down the coast in sixteen-foot skiffs, six men at the oars and one straddled across the bow as they crest the back of a steaming whale, oak shaft of the harpoon hefted above his shoulder like a torch meant to light their way through night and fog. The weight of a falling man pierces the water’s skin, the edgeless shape moving beneath it like a dark flame.

A speared Bowhead could drag a boat for hours, trailing blood and bellowing before it died of exhaustion or its wounds, the oarsmen rowing furiously to keep steady beside it, avoiding the piston slap of the animal’s tail that could hammer the open skiff to pieces when it surfaced. Thousands hauled up in the lee of Saddle Island to be rendered every season, the enormous bodies like stolen vehicles being stripped for parts: the thick, pliant hide stretched across umbrella frames in France and Spain, the finest women in Europe corseted with stays of whale baleen; tons of fat boiled down in copper cauldrons, a single schooner carrying seven hundred barrels of oil home in the fall.

The useless bones dumped in Red Bay Harbour – the curved tusk of the mandibles, hollow vertebrae, the long fine bones of the flipper: carpals, meta-carpals, phalanges, cousin to the human hand.

The remains of a hundred whalers interred on Saddle Island, their heads facing west, a row of stones weighed on their chests as if to submerge them in the shallow pool of earth, to keep them from coming up for air.

The corpses of several men often exhumed from a single grave, victims of a common misfortune. A seven-man crew sometimes buried side by side, their livelihood their undoing; shoulders touching underground, long fine bones of the fingers pale as candle light folded nearly in the hollow of their laps.

LA DÉSASTREUSE CHASSE AUX PHOQUES DE TERRE-NEUVE

Envoyés sur la glace en quête de manteaux blancs,

tenue rugueuse lancée sur des ceintures de corde enroulée

ils ont condescendu au massacre : bébés phoques gaffés,

tailladés pour être libérés de leurs peaux immaculées.

La tempête est survenue sans prévenir.

Privé de repères, le timonier de quart a mis le cap vers

le bateau qui attendait et l’a manqué.

terrés dans les ténèbres deux nuits alors,

courbés aveuglément devant l’âpreté du grésil,

corps emmitouflés pressés les uns contre les autres pour s’abriter,

marchant en cercles telles des mules portant des œillères.

Le vent tirant d’un coup sec comme un licou.

Esprits retournés par le froid, attirés par de petits

conforts que leurs cœurs bornés ont répétés

les hommes se sont jetés hors de la banquise dans les bras

d’enfants et de femmes fantômes ; de feux

déposés dans des âtres imaginaires.

Certains ont cessé tout mouvement et sont tombés,

Chaleur muante découpée sur leurs visages

tandis que la nuit et le vent glacial leur distribuaient

un dernier et lamentable salaire.

NEWFOUNDLAND SEALING DISASTER

Sent to the ice after white coats,

rough outfit slung on coiled rope belts,

they stooped to the slaughter: gaffed pups,

slit them free of their spotless pelts.

The storm came on unexpected.

Stripped clean of bearings, the watch struck

for the waiting ship and missed it.

Hovelled in darkness two nights then,

bent blindly to the sleet’s raw work,

bodies muffled close for shelter,

stepping in circles like blinkered mules.

The wind jerking like a halter.

Minds turned by the cold, lured by small

comforts their stubborn hearts rehearsed,

men walked off ice floes to the arms

of phantom children, wives; of fires

laid in imaginary hearths.

Some surrendered movement and fell,

moulting warmth flensed from their faces

as the night and bitter wind doled out

their final, pitiful wages.

Hard Light, Lumière crue, Michael Crummey, extrait.

LES FEMMES

Il y en avait une pour chaque équipage de quatre ou cinq pêcheurs, que l’on emmenait pour cuisiner et garder la cabane en état, et faire leur part du boulot au moment d’habiller le poisson lorsque les trappes remontaient à la surface remplies à ras bord : trancher les gorges ou remplir la baille d’eau. Elles aidaient à placer les morues salées sur les graves pour qu’elles sèchent en août, criaient fort depuis la cuisine si une rafale de pluie survenait pour que tout soit rassemblé avant d’être esquinté.

La plupart étaient des filles dont les familles avaient besoin du salaire, certaines âgées d’à peine treize ans, levées dès l’aube pour allumer le feu et préparer le thé et les dernières à se coucher le soir, les braises ardentes arrosées d’une bouilloire d’eau.

Normalement, la fille avait sa propre chambre à côté de celle du capitaine en bas, le reste de l’équipage fourré dans des lits superposés sous l’avant-toit sur des matelas rembourrés de copeaux de bois. Parfois, ce n’était qu’une couverture pendue au plafond qui se dressait entre elle et les hommes.

Lorsque le travail ralentissait après le capelan roule, un violon pouvait être sorti d’un coin le samedi soir, les lèvres collées à une cruche de tord-boyaux de contrebande, suivi d’un peu de guinche, les talons martelant les planches du dortoir. Les garçons célibataires courtisaient dur, ils s’amourachaient juste pour tenir toute la saison. Il y avait un manège de compliments, on faisait du gringue, il y avait des commentaires sur la lumière dans les yeux d’une fille ou ses cheveux sombres. Il fallait considérer une sorte d’attrait enivrant : braises à attiser vivantes ou à éteindre avec l’humidité d’une épaule froide. Le feu de la solitude et de la fatigue se consumant dans le ventre.

La plupart du temps, ça n’aboutissait qu’à des paroles en l’air et des stupidités, bien qu’il y eût chaque année des mariages ayant germé sur les îles du Labrador, avec quelques événements plus malheureux. Une enfant rentrant au port enceinte à l’automne et quatre jurant ne pas l’avoir touchée.

THE WOMEN

There was one in every fishing crew of four or five, brought along to cook and keep the shack in decent shape, and do their part with making the fish when the traps were coming up full, cutting throats or keeping the puncheon tub filled with water. They helped set the salt cod out on the bawns for drying in August, called out of the kitchen if a squall of rain came on to gather it up before it was ruined.

Most were girls whose families needed the wage, some as young as thirteen, up before sunrise to light the fire for tea and last to bed at night, the hot coals doused with a kettle of water.

Usually the girl had her own room beside the skipper’s downstairs, the rest of the crew shoved into bunks under the attic eaves on mattresses stuffed with wood shavings. Sometimes it was only a blanket hung from the rafters that stood between her and the men.

When the work slowed after the capelin scull, a fiddle might be coaxed from a corner on Saturday nights, lips set to a crock of moonshine, followed by a bit of dancing, heels hammering the planks down in the bunkhouse. The single boys courted hard, they’d fall in love just to make it easier getting through the season. There was a carousel of compliments, of flirting, there were comments about the light in a girl’s eyes or the darkness of her hair. There was romance of a sort to be considered: coals to be fanned alive or soused with the wet of a cold shoulder. The fire of loneliness and fatigue smouldering in the belly.

Most of it came to nothing but idle talk and foolishness, though every year there were marriages seeded on the Labrador islands, along with a few unhappier things. A child sailing home pregnant in the fall and four men swearing they never laid a hand upon her.

Des lieux du Nord : Station baleinière de Hawke Harbour - Labrador.

LA GUERRE FROIDE

Hopedale, le 15 août

Station de radar érigée ici dans les années cinquante à l’apogée

de la Guerre froide, soldats américains accroupis dans

des bâtiments chauffés à la vapeur deux cent cinquante mètres au-dessus du village,

contrôlant l’espace aérien arctique sans relâche,

attendant le point rouge des avions

approchant du nord,

tête nucléaire lancée vers la Maison-Blanche.

Les glaciers de la dernière époque glaciaire ont griffé

ce littoral il y a dix mille ans, dénudant la terre,

creusant le sol vulnérable pour en faire des goulets, des baies et des anses,

rien que du roc stérile laissé là pour se dresser au-dessus de l’Atlantique.

En novembre, la mer est gelée, les îles chevronnées

entre elles par un pont de glace solide,

la roche balafrée engloutie sous la neige ;

un homme pouvait passer des mois en observation depuis cette colline

et ne rien voir bouger dans l’étendue de blanc

hormis le vent et ce que son esprit imagine y voir.

La minuscule base détruite à présent, seuls les troncs carrés

des antennes radar visibles depuis Hopedale en contrebas.

Les fondations plates des baraquements

abandonnées pour recueillir neige et pluie,

escaliers de béton là où se dressaient autrefois les portes,

cinq marches ne montant nulle part –

THE COLD WAR

Hopedale, August 15th

Radar base raised here in the fifties at the height

of the Cold War, American soldiers hunkered in

steam-heated buildings eight hundred feet above the village, monitoring arctic air space around the clock,

waiting for the red blip of airplanes

approaching from the north,

a nuclear warhead winging for the White House.

The glaciers of the last Ice Age clawed across

this coastline ten thousand years ago, stripping topsoil,

nothing but barren stone left to stand above the Atlantic.

By November the sea is frozen, the islands raftered

together by a bridge of solid ice,

the scarred rock submerged in snow;

a man could spend months watching from this hillside

and see nothing move in the expanse of white

but the wind and what his mind imagines it sees there.

The tiny base torn down now, only the square trunks

of the radar antennae visible from Hopedale below.

The flat foundations of the barracks

left to catch rain or snow,

concrete stairs where the doors once stood

leading five steps up into nowhere –