L’Orphisme et l’apparition d’Eurydice

« Les mythes sont faits pour que l’imagination les anime ».

Marcel Camus

Les mythes sont des créations du verbe, pas de vains récits du passé, mais des êtres de parole dont dont l’existence dépend de nous et nous dépasse : ils nous forment, informent, donnent un sens à notre vie, tout autant qu’ils se développent, bourgeonnent, changent et parfois meurent faute de soins.(( dans Encyclopedia Universalis : « Le mythe n'a pas seulement une valeur esthétique, il véhicule une métaphysique de l'existence ; l'égale sensibilité à l'humain et au divin, le sens du tragique, l'importance de la lucidité, la valeur accordée à certaines formes de relation amoureuse mal tolérées ailleurs forment autant de thèmes que développera l'œuvre de Marguerite Yourcenar. »))

Commençons par Orphée et la naissance de son mythe, puisque tout poète n’est autre qu’une corde de sa lyre, vibrant à travers sa voix :

1 – Naissance de l’orphisme et apparition d’Eurydice –

bref historique du mythe

Culte de mystères et d’initiation, l’orphisme remonte à 3000 ans – il précède « notre » Orphée, figure mythique qui se détache au 6ème siècle avant JC : il est d’abord Orphée « agamos » - le célibataire qui participe au voyage de Jason et des Argonautes. Grâce à lui, ils échappent aux sirènes, et s’emparent de la Toison d’Or parce que, de sa lyre, il charme le serpent gardien du bélier Chrysomallos . Il use en fait de l'en-chant-ement si particulier, si troublant, de sa voix, à nulle autre pareille, capable de charmer la nature, les monstres, les dieux, voix dont on peut - dont il faut se demander - d'où elle lui vient. C’est là, selon moi, qu’apparaît la nécessité de penser Eurydice.

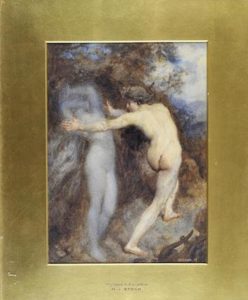

Henry-John Stock.

Cette figure d’Eurydice apparaît, quant à elle, tardivement, chez Virgile (chant IV, Géorgiques – entre 37 et 30 avant JC) et Ovide (livre X, Métamorphoses probablement en l’an 1) – nous ne disposons pas de trace, même peinte, avant cette époque – elle ne participe pas aux premiers mythes, pas plus qu’à la religion orphique.

Le mariage d’Orphée, puis la mort d’Eurydice (et les différentes versions de cette mort – a-t-elle été poursuivie par le berger Aristée? Virgile évoque le serpent...) sont une partie obscure de cette légende, comme si elle n’avait qu’une importance relative : Eurydice est une Nymphe (une dryade en vérité) « destinée à la mort » (ainsi que la nomme Henri Bosco) dès sa création – Elle est ombre avant même d’être… Au fond, elle apparaît un peu comme un attribut d'Orphée aussi : Orphée, indissociable de sa lyre et d’ Eurydice, elle est un « accessoire », l’auxiliaire nécessaire ((théorie de Wladimir Propp sur la morphologie du récit)) à l’action du personnage principal et au développement ultérieur du récit dont nous allons récapituler les étapes :

Après la mort de l’épouse aimée, se place la descente du chantre aux Enfers : tout comme le sorcier des religions primitives, Orphée est, une figure « chamanique », ayant affronté des forces « infernales » (la figure animale et monstrueuse de Cerbère entre autres, qu’il domine pour accéder au cœur du pouvoir infernal, où il rencontre les dieux). A travers un voyage dans l'au-delà, ou l’infra-monde, il revient muni d'une connaissance supra-naturelle, une « voyance »

L’impossible retour d’Eurydice et la transgression de l’interdit forment le cœur de l'intervention d'Anny Pelouse, et nous ne nous y attarderons pas. ((Anny Pelouse dont La pratique de langages symboliques (écoute des rêves, symbolique planétaire, mythes, théologie) fonde le chemin artistique. certainement nous éclairera en partie sur cet interdit et le lien particulier qui unit ces deux figures – Orphée et Eurydice entre initiation et transgression ((« Eurydice et Orphée, Initiation et Transgression »))

Je retiendrai, pour ma part, parce que l'image est fort belle, la disparition comme fumée qui s’évapore d’Eurydice sous les yeux d’Orphée, impuissant (dans les Georgiques), abandonné seul à la lisière du marécage d’ombre, ce lieu privé de lumière et de son qu’est l’Enfer, envers de la vie.

L’errance d’Orphée, son homosexualité peut-être, parfois sous-entendue, et sa mort déchiré par les Ménades clôturent le mythe : l'imaginaire contemporain en garde l’image de sa tête flottant sur sa lyre le long du fleuve Evron, jusqu’à l’ile de Lesbos ((Orphée au rivage d’Evron est un recueil de Georges de Rivas, poète orphique))

Alagna, Orphee.

A travers les récits qui recomposent ce mythe devenu littéraire, LE COUPLE est devenu INSEPARABLE – comme le yin et le yang, animus/anima dans la vision jungienne, l’avers et le revers d’une même pièce de monnaie comme le signe linguistique, la présence et l’absence … Eurydice est la part sombre d’Orphée (on retiendra que la racine de son nom évoque l’ombre aussi), intrinséquement liés à jamais...

La lente sortie de l’ombre de la figure d’Eurydice

Longtemps privée de parole – liée à l’ombre et au silence dans les versions primitives du mythe, où sa figure est contaminée par le silence des Enfers : dans les Métamorphoses, son cri n’atteint pas Orphée « Elle lui adresse un suprême adieu, qui déjà ne peut l’atteindre/et retourne d’où elle venait » - alors qu’elle s’exprimait dans la version de Virgile (5 vers), pour Ovide, elle incarne le silence de la mort.

Mais on peut aussi penser que la voix d’Eurydice, provenant des tréfonds, du monde souterrain, serait terrifiante – au sens fort du terme – à entendre, qu'il faille la faire taire, l’enterrer avec la morte – l’étouffer avant qu’elle ne suscite l’effroi…

Elle retrouvera sa voix dans l’opéra de Monteverdi ou de Glück mais c’est toujours une Plainte – élégie, chant de mort – adieu murmuré… questionnement à Orphée, nullement une révolte. C’est une voix en réponse, comme en écho… Dans l’opéra-bouffe, au 19ème siècle - L'Orphée aux enfers d'Offenbach, en 1858 - elle devient une femme coquette qui cloue le bec à Orphée, comme dans un ménage bourgeois où elle « porterait la culotte » - mais il s’agit d’une parodie dans laquelle le mythe tient peu de place, sinon comme prétexte à la comédie.

Evidemment, elle n’est toujours pas le sujet en titre des œuvres où elle apparaît. Elle est l’épouse perdue qui inspire Orphée. Elle est la voix cachée qui lui parle de ce que les humains ne peuvent connaître. Nécessairement cachée, comme les voix des oracles, celle qui parle aux Pythies, aux chamanes qui ont fait le voyage au-delà et peuvent l'entendre -

Jean Delville.

Elle est L'ABSENCE même comme l'entend Mallarmé, du point de vue sémiotique, et poétique, celle que définit « L’absente de tout bouquet » devenant « signe » dans l'écriture,« en sa presque disparition vibratoire selon le jeu de la parole » (("Je dis: une fleur! et, hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calice sus, musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tous bouquets." )), dans le permanent mouvement entre l'objet désigné et le mot poétique.((Ce que décrit Jacques Rancière dans son étude sur Mallarmé : C'est cela « l'absente de tous bouquets » : non pas la fleur idéale ou l'idée de fleur, mais le tracé de cet entrechat qui flotte entre la femme et la fleur pour dessiner la forme, aussitôt dissipée, d'un calice : schème ou matrice de toute fleur, mais aussi de toute union entre l'ouverture d'une fleur et le geste d'une main qui lève la coupe d'une amitié et d'une fête (p. 32).))

Eurydice, c’est une idée, un souffle : sans voix, sans corps, sans cordes vocales – elle est la vibration qui anime la lyre du poète et ses cordes d’un bruissement d’outre-monde. Seconde et invisible : pourra-t-on un jour , à côté de l’ « orphisme » faire une place (pardon du barbarisme) à un « eurydicisme » - façon d’envisager le mythe qui irait au-delà de la simple réévalutation du personnage secondaire, telle qu’elle apparaît ensuit ?

En effet, dans le courant des 20ème et 21ème siècles, la figure d’Eurydice change :

Devenue comédienne dans la pièce éponyme (1941) de Jean Anouilh, elle s’incarne– elle devient aussi un personnage charnel et vénéneux dans l’oeuvre de Pierre-Jean Jouve, en version freudienne, ou en version mystique / christique dans la poésie de Pierre Emmanuel - mais dans les deux cas, elle est la part néfaste du couple conflictuel qu’elle forme avec Orphée : « vulve » dévoratrice chez l’un, vierge et prostituée chez l’autre…((https://litterature.savoir.fr/l-aventure-d-orphee-chez-pierre-jean-jouve-et-pierre-emmanuel/))

Ailleurs, elle revendique une place, la maîtrise de son destin : chez Cocteau, où elle s’émancipe et s’oppose à Orphée qu’elle provoque :

Ah ! tu en pousses des cris mélodieux, Orphée.

Ce n’est pas difficile avec ta harpe fée ;

Tu as tort, tu es fou de torturer une ombre,

De tuer la tortue et d’arracher tes membres.

Il mêle à l’or des dieux l’écharpe du conscrit

Orphée au bec de carpe criant l’ode !

L’hirondelle chavire et pousse d’autres cris

Que ceux qui te liront pour l’amour d’elle

Et l’âme de son nom (ce serait trop commode)

Sur l’ardoise effacé par un visage d’aile.

Non, non et non((Jean Cocteau, Œuvres poétiques complètes, , NRF, Gallimard, Paris, 1999, p. 527.Il en allait de même dans l’opéra d’Offenbach , sur le livret de Crémieux et Halévy ))

Jean Cocteau, Orphée à la lyre.

Parrallèlement, en Suède, Ebba Lindqvist ((Ebba Lindqvist ,Suède - 1935-1995)) - lui permet de revendique le bonheur paradoxal de rester aux Enfers ((cf Julie Deckens)) : « qui a dit que je voulais te suivre, Orphée ? »

C'est, grâce à ces deux auteurs,la première fois qu'Eurydice s’exprime avant Orphée – c’est ELLE qui QUESTIONNE, qui interpelle – qui choisit son destin :

"Ce ne fut pas le serpent qui me choisit. Ce fut moi qui choisis le serpent. Je le vis dans la prairie entre les fleurs. Je désirai le venin", dit-elle dans l'oeuvre d'Ebba Lindqvist, Eurydice.

On assiste à partir de là, à un RENVERSEMENT total du mythe de ce point de vue, et sa figure, revalorisée, devient le support d’une revendication « féministe ». De nombreux études et colloques sont régulièrement consacrés à ce sujet.

Sa figure devient ambiguë, d'abord chez Marguerite Yourcenar, dans La Nouvelle Eurydice, œuvre « mineure» dont elle autorisera seulement la republication En 1931, en petits caractères dans la dernière édition (posthume) de ses Œuvres romanesques ((dans la « Bibliothèque de la Pléiade » (2005).)). Le héros, Stanislas, ayant appris la mort de son amie Thérèse, épouse d’Emmanuel, part à la quête de son souvenir. Essayant de dégager la vérité du mensonge dans ce qu’on lui dit de la morte, il se détache d’elle peu à peu, pour lui préférer Emmanuel. Le thème de l’homosexualité est sous-jacent dans cette réécriture du mythe où, par-delà la mort, on perd jusqu’au souvenir de l’être dont on ne sait plus s’il valait la peine d'être aimé.. Elle est tout aussi ambiguë, et même vénéneuse, comme goules et vampires, dans L’Ombre d’Henri Bosco, roman posthume, publié en 1978, où elle n’est pas nommée comme telle mais figure comme archétype de l’ombre qui veut revenir chez les vivants en s’accaparant le corps du narrateur.

Ce thème de l’ombre revient encore, modulé différemment chez d'autres écrivains : on la retrouve en sujet-titre dans un beau recueil de Roger Munier, Eurydice, élégie,(1986) - auquel fait pendant un Orphée, cantate(1994) : Eurydice y est la part d’ombre nécessaire à la création la Nuit poétique.C’est encore en spectre qu’elle apparaît, créé par la mélodie qui charme les ombres dans l’Orphée de Marie-Jeanne Durry, et elle passe en filigrane à différentes reprises chez Pascal Quignard : dans Tous les matins du monde, (1991) où la musique de Sainte-Colombe fait apparaître le fantôme de sa femme - et sous le titre Pour trouver les enfers, 2005).

Eurydice poursuit sa vie sous la plume d’écrivaines et de féministes souvent citées lors des colloques, nombreux, consacrés à cette figure. Ainsi on citera Michèle Sarde, avec Histoire d'Eurydice pendant la remontée (1991)1991 – ouvrage dans lequel le regard et point de vue d'Eurydice/Sophie est privilégié, tandis que l'Orphée/Eric qui la cherche et la perd par deux fois mourra accidentellement au cours d'une manifestation féministe (rappelant le destin du chantre dépecé par les Ménades) ((NB publ en 2016 d'un roman autobiographique « Revenir du Silence »)) , mais aussi Hélène Cixous, dont toute l'oeuvre explore la dimension orphique de la création, et la place d'Eurydice, mais on citera aussi Murielle Stuckel (Eurydice désormais, 2011), poème dans lequel la figure prend corps, et peu à peu aspire à partager la création avec Orphée, à prendre la parole – mais dans une perspective presque dirais-je de « quête de l’androgyne » : Eurydice d’une certaine façon veut devenir Orphée...

Enfin, je citerai une récente lecture, qui m’a réjouie : celle d'Olivier Barbarant, dans les Odes dérisoires(2016) où la nymphe remonte des Enfers-métro et revendiquant sa liberté de parole dans un poème intitulé « Confidences d’Eurydice ». Eurydice-poète annonce avoir brisé la guitare de son mari, pour prendre la place d’Orphée et changer les thèmes poétiques, passant de l’élégie et du sanglot à la glorification de la vie.

Le cycle est accompli…