Étienne Orsini, DÉCHANTER, C’EST TOMBER D’UN REFRAIN EN MARCHE

Fin de miracle

Pourquoi les mots quand on les frotte

Ne font-ils plus de feu ?

Devra-t-on les jeter ces allumettes aux bouts noircis

Qui autrefois savaient édifier des brasiers ?

L’odeur du soufre s’est évanouie

Qui promettait la flamme

Fin de partie

La fin depuis longtemps

Avait été sifflée

Lorsque j'ai débuté

Comme être humain

Et aujourd'hui encore

Qu'une stridence me visite

En habits d'acouphène

Je la sais orpheline

Shibboleth

Interprété par un oiseau

Ce n’en était pas moins

Un authentique hennissement

Reconnaissable sans doute possible

À ses notes enchaînées

Gyere ki, te gyöngyvirág

Le monde s’écroulerait

-Et Dieu sait s’il s’écroule-

Une mélodie pourrait encore

Nous maintenir à flot

Un air venu de loin

Ou même de longtemps

Avec son roulement de larmes

Son muguet tout fané

Ses amours envolées

Une rengaine triste

Et si réconfortante

Prouvant par do plus la

Qu’il ya cent ou mille ans

Ces temps qui sont les nôtres

Avaient déjà pris fin

Semer l’ombre

Je m’éteins par hameaux successifs

Ajoutant à la nuit

En des endroits divers

Il n’est d’absence que je ne prêche

D’ombre que je ne sème

À me détacher des murets, des arbres et du ciel

J’ai pris le pli de disparaître

C’est une figure de danse

La seule

Qui me connaisse

En toute confiance

On prête au taciturne

Toutes sortes de secrets

Sans confession, on lui donne

Le diable

Ou les diablotins

Comme un rêve de botox

Avec un visage à zéro

Sans traits

Sans rides

Sans expression

Ni guillemets autour des lèvres

Tu en ferais une belle page blanche

In fine

Quand nous irons vers le ciel bleu

Aurons-nous des ailes ?

Quand le delta nous happera

Serons-nous des fleuves ?

Ce que nous deviendrons

Le sais-tu, toi chemin

À nous attendre comme un chien

Tandis que nous rechaussons nos guêtres ?

Kantilène

Un poème est question d’acoustique

Si tu n’as pas la voûte étoilée

En toi

Tu ne l’entendras pas

Grande dépendance

Un bruit ne sait rien faire tout seul

De son propre chef

Il ne connaît pas

Retentir lui demande du renfort

Et tout un équipage

À même le jour

Je n’avais pas encore revêtu les contours

Qui séparent du monde

Ni endossé ces forteresses

Qui font de la vie un combat

Je me tenais dans le matin

À même le jour

Affranchi de mon corps

De mes humeurs

Et de l’histoire anecdotique des hommes

Autour de moi

Tant de noms voletaient

Bien assez tôt

Ils se poseraient

Sur les monts

Sur les sommets

Sur la vallée et sa rivière

Sur ce qui fut créé

Ou spontanément généré

De tout le plomb de leurs syllabes

Ils s’en iraient lester

Ce qui serait doté d’ailes

Ou élytres élan désir

Et générosité

Du poids de leurs diphtongues

Ils viendraient réprimer

La moindre tentative d’envol

Il serait peut-être encore temps

De souffler

De se faire pétale en surnombre

Sur la rose des vents

Pour repousser à pleins poumons

Les phonèmes invasifs

À moins de laisser une mémoire défaillante

Éroder la toponymie

L’onomastique

Estropier les savoirs

Ou flouter la chronologie

Un matin passerait

La ballustrade rouillée ferait

Une assez pâle figuration

Un coq chanterait

Depuis que l’angelus

A cessé de sonner

C’est à lui qu’il revient

De proclamer midi

L’heure de Damoclès

In excelsis

Au jardin, si la rose

Lance un pétale à ton passage

Estime-toi glorieux

À la dérive

Nous avons quitté le temps ferme

Pour dériver vers des peut-être

L’Histoire que nous étions

S’est disloquée à notre insu

Hier craquelle à nos tympans

Et nous ne savons plus l’entendre

Il faudrait éviter de trop mourir

Par les temps qui courent

Épilogue

Notre vie d’après

C’est en filgrane

Que nous la vivrons

Dans vos pensées de papier-bible

À la merci d’un froissement

Furieux ou

D’un départ de feu

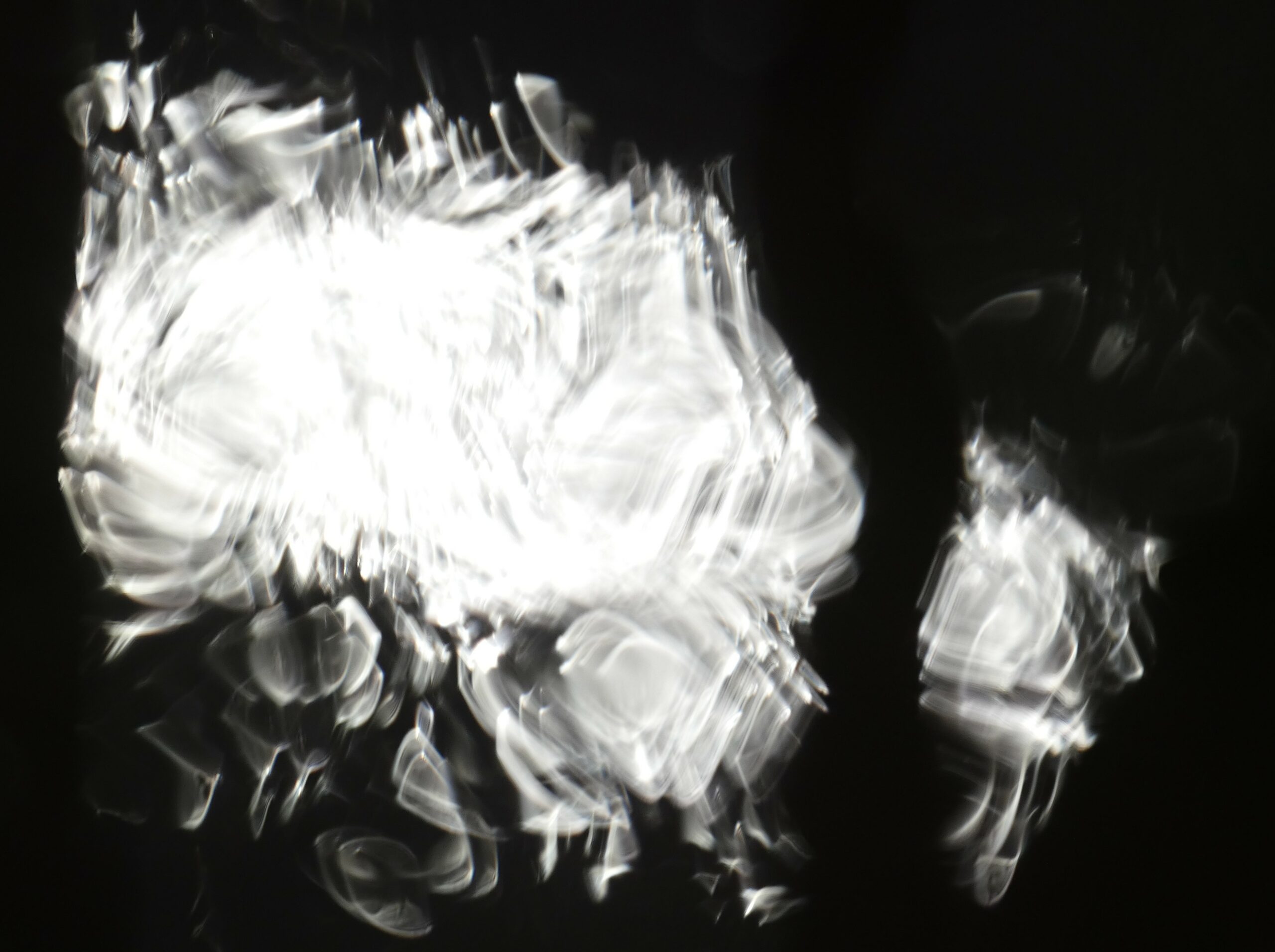

SON DIEU ETAIT VITRIER

Textes inédits d’Etienne Orsini

Son Dieu était vitrier. Ou savant Cosinus. Ou titulaire d’un œil de verre.

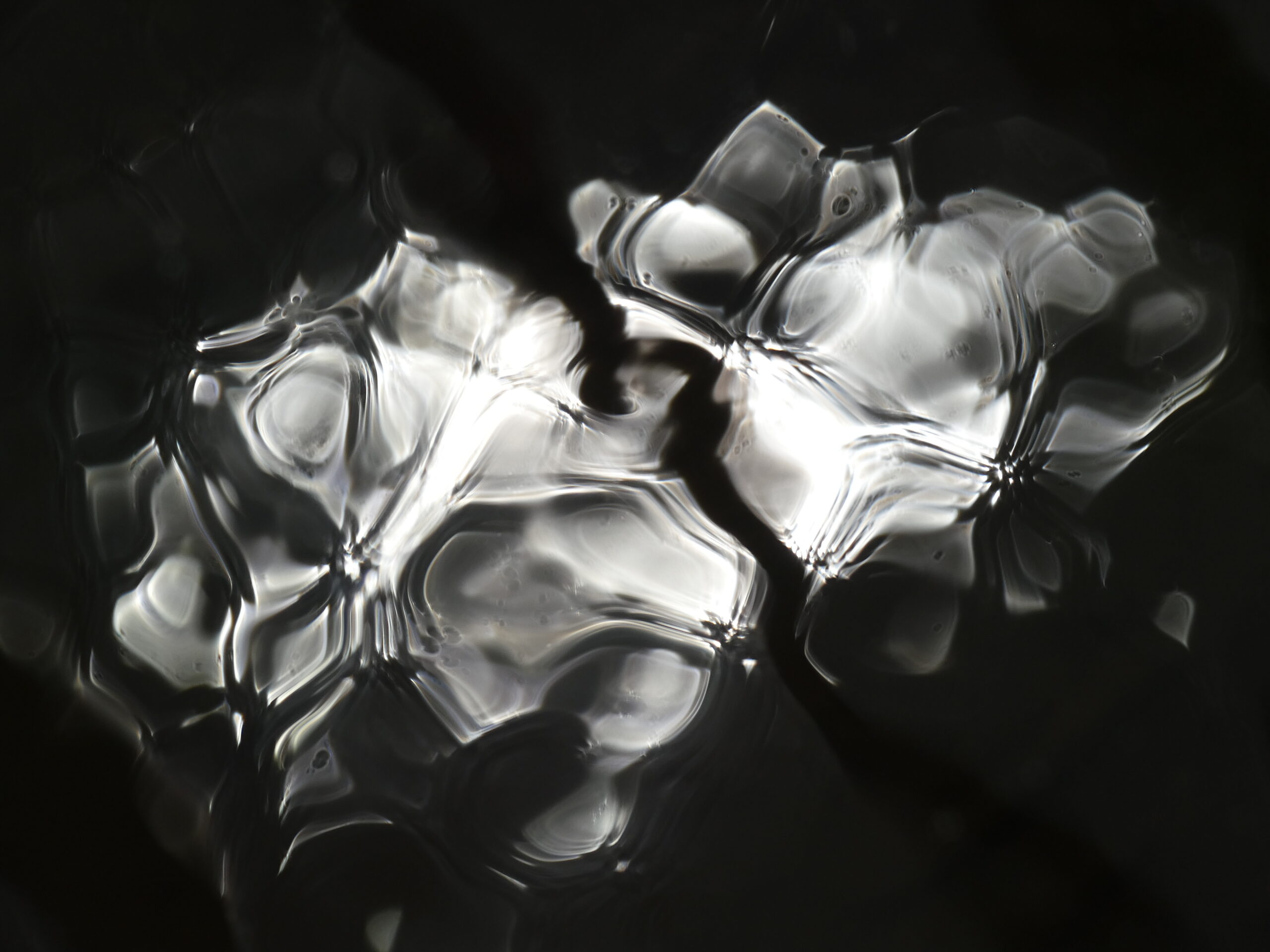

Le premier jour, il avait créé la lumière, le deuxième, l’éclat et le troisième, la transparence.

Comme il trouvait que cela était beau, il avait aussi créé l’homme afin qu’il puisse participer à ce spectacle, en tant que spectateur, reflet ou souffleur de serres.

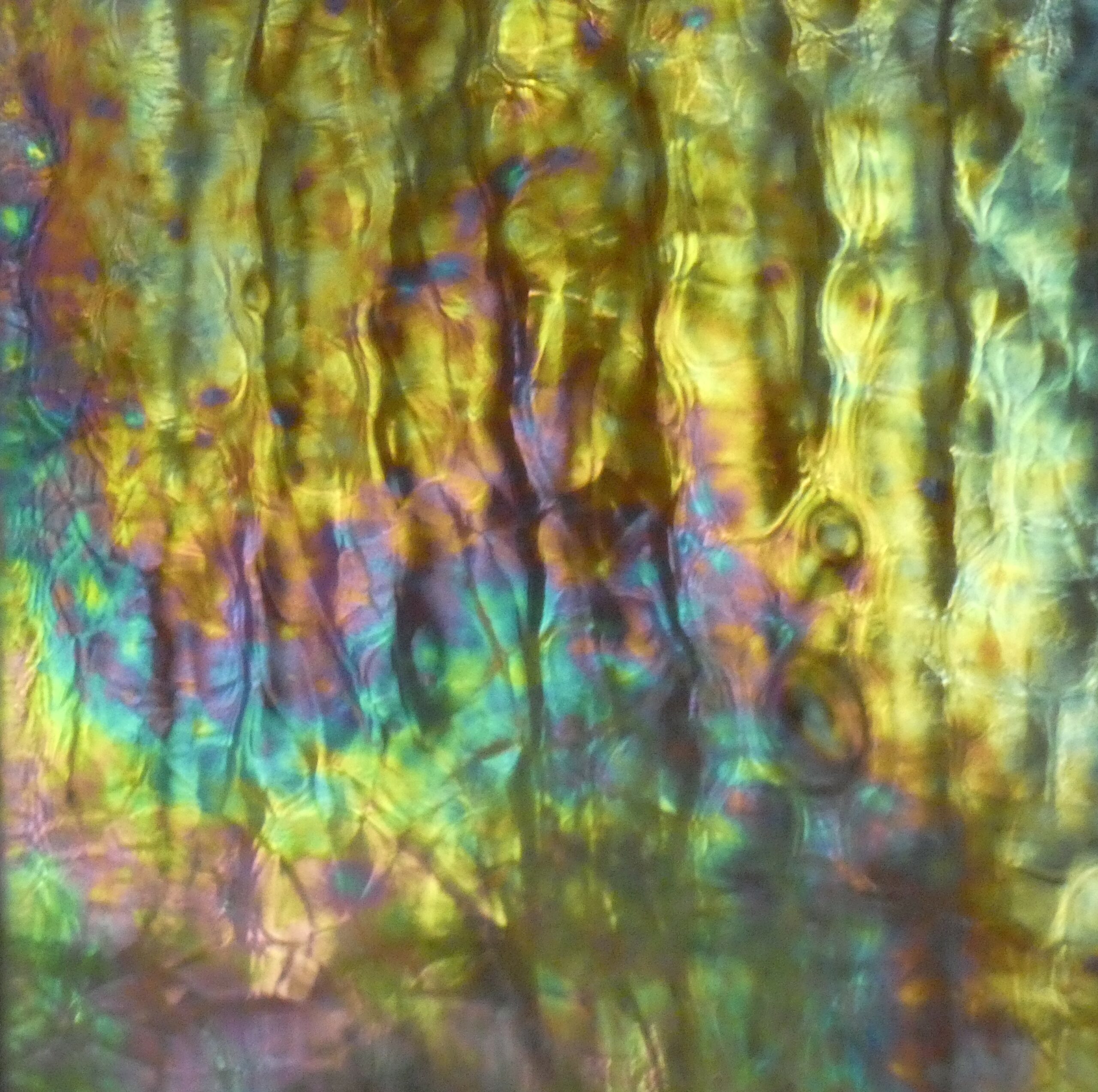

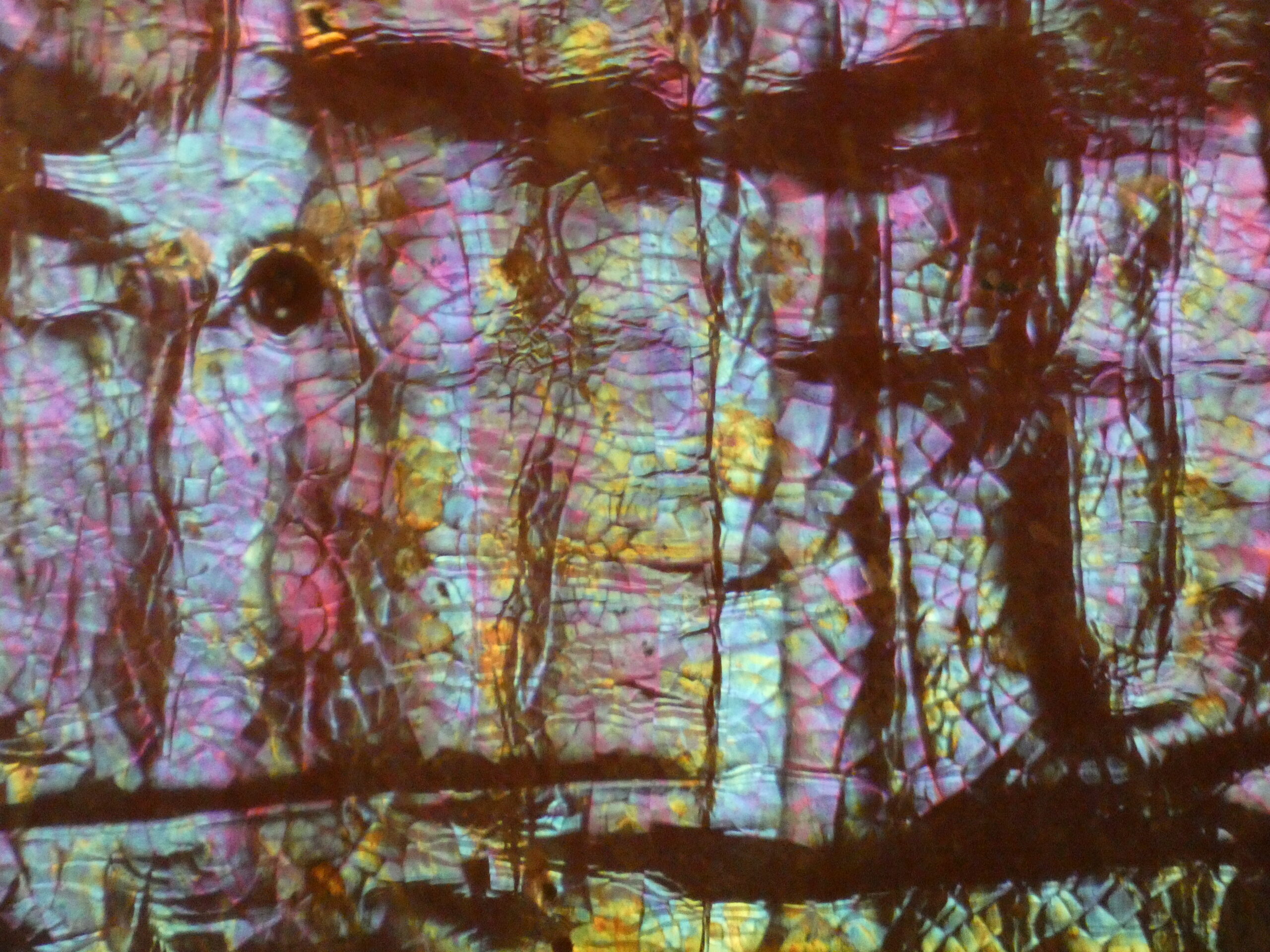

Lui-même n’avait pas son pareil pour escalader du regard les plus hauts gratte-ciel, en quête de miroitements, de clins d’astres fabuleux, de pépites solaires. Il faisait les carreaux à l’aide de puissantes jumelles, les nettoyait de toute opacité. Il manipulait parfois les lamelles d’un ancien microscope à la recherche d’une lumière vieille d’au moins cent-cinquante ans. Peu lui importaient les vestiges de l’élevage de vers à soie, le naufrage de la vie minuscule et fragile ; seule comptait la lueur qu’il voulait coûte que coûte plutôt pâle, plutôt vive.

Quand il avait plu, il sortait de chez lui, à la vitesse des champignons. Il aurait pu manquer la flaque et sa lumineuse homélie.

Enfant, déjà, à l’aquarium, il n’avait pas vu les poissons, goupils ou raies mantas et les requins-marteaux lui avaient échappé. Une drôle d’irisation au bord biseauté d’une paroi l’avait retenu tout ce temps et il s’en souviendrait des décennies plus tard.

Depuis qu’il avait découvert les serres, il s’y rendait le plus souvent. À peine en avait-il franchi la grille, qu’il se sentait chez lui. Il ne rentrait pas de sitôt dans la cathédrale de verre mais l’entourait de trajectoires compliquées qui ressemblaient à des étreintes.

Sur les parois, tout faisait tache de couleurs. L’hibiscus tachait, le visiteur tachait, l’oiseau de paradis tachait et l’extincteur réglementaire.

Il jardinait avec les yeux. Sarclait et binait sans relâche pour voir jaillir de nouvelles fleurs qui n’en étaient que l’ombre.

Quand l’ayant contourné tant et plus, il pénétrait enfin au sein du Palmarium, on aurait juré qu’il s’était signé.

Son Dieu était vitrier. Venait-il de s’en souvenir ?

Aquariophile, son Dieu nous aurait observés depuis quelque point P inconnu de nous seuls.

Avec passion, tendresse et vigilance, il aurait assisté à nos évolutions parmi les eaux-fantômes d’un océan en ruine.

Rien de notre ballet ne lui aurait échappé. Il aurait perçu sans faillir sous le plus infime de nos gestes un battement de nageoire. Sous chaque frasque, une virevolte.

Aquariophile, son Dieu nous aurait restitués à notre préhistoire.

Son Dieu nous aurait esquissés.

Tracés non pas créés.

Sur un tesson de pluie.

Avec toute la minutie d’un maître-verrier

Et la désinvolture d’un soudard

D’un trait d’esprit

Il nous aurait émis

Comme autant d’hypothèses

De plus en plus

Invérifiables

Son Dieu pratiquait la lecture rapide.

S’il nous lisait, c’était toujours à la vitesse de la lumière.

Et s’il nous feuilletait, il mettait nos yeux hors d’haleine.

Au bruissement de nos corps, on sentait sa présence,

ses pupilles érudites et ses mains palpitantes.

Avec la fougue d’un autodidacte,

sans mesure ni méthode,

son Dieu pratiquait la lecture rapide.

Son Dieu avait l’oüie cristalline, de celles qui vous métamorphosent les noirs torrents d’insultes en cascades de louanges.

Muni naturellement d’un tel appareil auditif, comment aurait-il entendu nos péchés, nos turpitudes, nos peines et nos supplications ?

Il faut imaginer son Dieu en parfait mélomane changeant nos croassements sans même s’en rendre compte en joyaux mélodiques.

Amateur éclairé de la musique des sphères, son Dieu avait l’oüie cristalline.

Une libellule prouvait son Dieu mieux que Thomas d’Aquin.

Syllogisme parfait au bleu irréfragable.

Indice pur et concordant.

Dès lors qu’elle enseignait au peuple des roseaux

CQFD de vie sur le tableau d’azur,

une libellule prouvait son Dieu mieux que

Thomas d’Aquin.

Son Dieu entrouvrait des clairières dans la forêt des cœurs.

Tachetant d’espérance le marasme vert sombre,

il suffisait qu’il passe pour dissiper les ombres.

Élagueur accompli de nos mélancolies,

son Dieu entrouvrait

des clairières

dans la forêt des cœurs.

Son Dieu taillait tantôt des diamants à Anvers, tantôt, dans l’Univers, sculptait des firmaments.

L’instant d’un œil, il polissait des mondes. Pour rien, pour la beauté ou pour passer comme on tricote, toute l’éternité.

Quand son Dieu dirigeait une chorale de lucioles, les étoiles affluaient de galaxies lointaines.

Photos © Etienne Orsini