L’érudition amplifie notre ignorance aux dimensions du rêve – la coulpe ou la maladie des ignares venant d’une trop étriquée a-rêverie • elle invente oniriquement notre connaissance • car non seulement nous vivons dans le rêve mais glissons parfois dans des rêves que le sommeil n’a jamais rêvés • ainsi les peritios… • la voie par laquelle la prophétie au sujet des peritios est arrivée jusqu’à nous est la plus improbable de toutes – le néant • car c’est comme si le néant avait ouvert ses lèvres mystérieuses en prononçant des mots inaudibles – oh ! des mots invisibles – que nous ! nous ! avec nos oreilles de chair – avec nos misérables yeux – néant-moins, les avions entendus – néant-moins, les avions vus… •

d’après la Sybille Éritrée – nous dit le méta-zoologue Jorge-Luis Borges – déguisé en vénérable frère Jorge qui s’empoisonne avec un traité perdu sur la comédie – par l’amertume labyrinthique d’Umberto Eco, qui manifestement, se marre étrangement – en nous enveloppant dans son érudition salvifiquement dangereuse – les peritios auraient dû être les destructeurs mêmes de Rome • en l’an 671 de l’ère chrétienne – presque deux siècles après que Rome avait été sinon détruite, du moins conquise par les Ostrogoths d’Odoacre – les syllabes désormais inutiles de la Sybille brûlèrent dans le dé et furent reconstituées – sans que le hasard ou l’intention retienne encore les syntagmes de la prophétie si cruellement trompée par les peritios • ainsi – migraine borgésienne standard – leur existence même aurait dû nous demeurer inconnue – personne ne citant plus l’oracle sibyllin • mais les syllabes du néant ont des voies mystérieuses et enivrantes-exotiques • au XVIe siècle – cent ans après la plus tardive mention connue des Romashcan et cent ans avant la première mention connue des Shishmanian – un rabbin de Fez (au Maroc pour les décorés en géographie) – sans doute, nous communique Borges, en suivant des sources incognoscibles, il s’agit de Aaron Ben Haim – compilant un auteur arabe (d’ailleurs inconnu) – dont il véhicule de vastes et précieux extraits – l’Arabe, dans son texte obscur et en apparence égaré sur les sentiers du temps, mentionnant à son tour l’existence d’un traité sur les peritios – disparu lors de l’incendie en 640 (la dix-huitième année de l’Hégire mais le trente-et-unième avant la disparition de la prophétie de la Sybille), provoquée par Omar, de la bibliothèque d’Alexandrie (incendiée déjà par César, comme on le sait) • les citations du Juif d’après les citations de l’Arabe d’après un traité d’origine inconnue, illisible et incognoscible, pour des raisons objectives d’ordre ignique – nous permettent (toujours apud Borges) de fournir en détails des informations non moins mystérieuses que celles transvasées par Platon (qui ne les connaissait pourtant pas) sur les Atlantes et leur patrie – l’Atlantide • en effet, Atlantes qui auraient dû disparaître avec l’engloutissement de leur spectrale île – mais sont-ils, les peritios, les Atlantes ? – les futurs annihilateurs illusoires de Rome ont plutôt l’apparence de chimères de la paix – à la tête et aux pattes de cerf et au corps ailé d’oiseau •

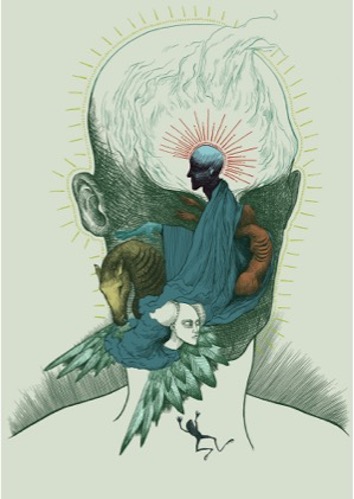

des êtres éminemment skiatiques comme toutes les créatures du mésonge et encore plus qu’elles – les peritios dévoilent dans l’ombre la vérité humaine des chimères (déjà suggérée de manière assez limpide par Platon et certains gnostiques) • car – comme s’ils étaient des humains enveloppés en des corps d’insaisissable verre – opaques pour les yeux des mortels mais transparents pour l’œil implacable du soleil – les peritios ne jettent pas à la terre leur contour mélangé de cerf et d’oiseau mais l’ombre de l’être caché que nous sommes • fait qui aurait déterminé certains auteurs – nous dit encore Borges – mais lesquels, dans ces migraines labyrinthiques de documents disparus et d’absences – à s’imaginer comme quoi les peritios seraient rien d’autre que (nous citons, bien que nous ne sachions pas très bien d’après qui) « les esprits des individus morts loin de la protection des dieux » •

des informations abondantes portées par les sources occultes du néant – qui a trouvé ici profond lieu pour son dire – nous décrivent leur nourriture bizarre – la terre sèche – ainsi que leurs envols chaotiques par-dessus les colonnes d’Hercule – à la frontière entre les splendeurs organisées du monde et le chaos • tout comme les Éthiopiens de Memnon – le fils de la déesse tué par le fils de la déesse – ont été, à l’instar des amazones de Penthésilée, les alliés les plus précieux de la Troie de Priam – de même les peritios, cédant en partie à leur sort, se sont avérés les alliés les plus fiables de Carthage – que peut-être ils auraient sauvée, en affrontant les armées, malaisées en mer, de Scipion, si les voix du mésonge n’avaient pas décidé autrement • chimères selon l’apparence et hommes selon l’ombre – les peritios semblent haïr l’homme – qui est homme selon le corps et souvent chimère selon l’ombre • cette triste réputation d’ennemis du genre humain, les peritios la partagent – par triple calomnie – avec les Juifs et les Chrétiens – la source, intéressée bien sûr, étant les mêmes Romains – leurs victimes sibyllins – lesquels, pour diverses raisons, dirait-on, se confondaient eux-mêmes avec l’Homme •

une rumeur encore plus étrange les apparente aux vampires et aux nécromants – les peritios, ces privés de la protection divine, se rachetant soi-disant par le crime – la bienveillance des dieux leur revenant dès qu’ils auraient tué un homme – en même temps que l’ombre du malheureux qui leur serait devenue étrange esclave • pareils aux anges – aux démons – aux super-héros (Achille, Siegfried, moins Superman), les peritios sont invulnérables – mais à la différence de tous ceux-là – investis, comme James Bond, d’une permission illimité de tuer – les peritios ne peuvent tuer, chacun, qu’un seul homme – qu’en déchiquetant et en se vautrant dans son sang et peut-être même en le goûtant – en procédant, pour ainsi dire, à la manière de Siegfried avec l’hémoglobine du dragon Fafner (ex-géant somnolent, narcotisé par le trésor des Nibelungs) – ou encore pareil à qui sait quel vampire post-draculéen – ils giclent en direction du ciel tels des phénix aliénés – ressuscités de la mort d’un autre •

êtres doubles selon l’apparence et dichotomiques selon le corps et l’ombre – les peritios semblent participer aussi de l’ambivalence classique de l’abyssal uranien – ou plutonien – et de l’abyssal neptunien • car, écrit Borges (en réfléchissant peut-être aussi à la perturbante définition platonicienne de l’homme : « un bipède sans plumes ») – je cite : « à Ravenne, où ils ont été vus il y a quelques années, on dit que leur plumage est de couleur céleste, ce qui me surprend, car j’ai luqu’il s’agirait d’un vert très foncé » • même si le troublant « il y a quelques années » doit être placé au XVIe, non au XXe siècle – le subtil « j’ai lu » – souligné par l’auteur même – pourrait viser non le rabbin de Fez mais Borges lui-même •

la trajectoire de cette bibliographie de disparitions se complique pourtant par une nouvelle volute – la brochure du rabbin marocain – l’unique fondement légitime-illégitime du mythe moult occulté – conservée, nous dit-on, jusqu’aux alentours de la seconde guerre mondiale, à l’université de Munich – est portée disparue – soit par suite des bombardements alliés – soit pour cause bien plus douloureuse de curiosité pseudo-érudite de la part de quelque nazi • bien que, au fond, ceci permettrait peut-être sa réapparition subite dans les dépôts secrets de quelque grande bibliothèque • en ce qui me concerne, je suis – pour reprendre l’expression d’Edward Saïd – plus pessoptimiste que jamais • et voilà pourquoi • en consultant purement et simplement le dictionnaire grec de Liddell – le père de la douce Alice « in wonderland » et « through the mirror » – et Scott – nous apprenons que les peritios – loin d’être un pluriel ethnique ou animal, mythique ou méta-zoologique – désigne seulement le quatrième mois de l’année macédonienne (évidemment au singulier) – peritiaétant la fête qui se tenait en cette période • Bailly, d’autre part – qui ne semble pas connaître peritia – parle d’un mois du calendrier de Gaza – compris entre le 25 février et le 26 mars (j’ignore si mes deux explications peuvent être en quelque sorte équivalentes ou si, au contraire, elles ouvrent les migraines de nouveaux labyrinthes herméneutiques) •

il en résulte indiscutablement que les informations borgésiennes concernant les peritios ne sont qu’une chimère au sujet d’une autre chimère • sans doute, très à sa place dans un livre sur les chimères – et surtout, sur la chimère première – l’homme lui-même • il en résulte fatalement que la prophétie perdue de la Sibylle Éritrée – le traité égaré mentionné par l’auteur arabe – tout comme le texte, probablement disparu aussi, de l’Arabe – la brochure du rabbin marocain – évanouie elle aussi – comme l’entier tissu savant de rumeurs subtilement dosées et de sources opportunément annihilées – tout ce parcours de néant à néant à travers le néant rêvant et a-rêvant du néant – sont, purement et simplement, l’œuvre de l’ingéniosité de Borges – qui, en digne méta-zoologue, ne pouvait ne pas apporter en quelque sorte sa contribution à ce feuillettement chimérique de l’imaginaire •

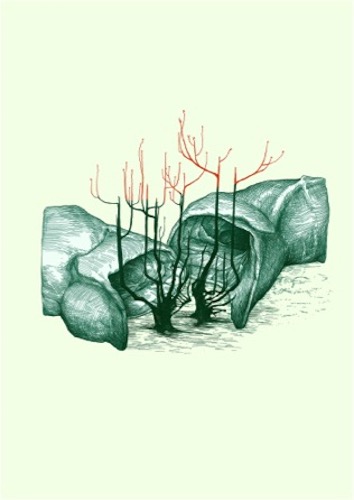

d’ailleurs, peut-être les lèvres du néant sont-elles des textes – surtout apocryphes • ainsi les bibliothèques seraient-elles une espèce de locution éternelle oscillant entre non-être, créature et chose – une sorte d’arachnides fractales infinies – plongeant en abîme d’abysse et ravins de rêves – traversant les océans du virtuel hypnotique et accostant parfois aux rives factices et ô ! tellement fragiles du réel • car tout comme les peritios – qui sont, en leur vérité méta-calendaire de poteaux achroniques du temps, les custodes et l’émanation para-syllabique des bibliothèques éternelles, leur souffle immortel – ont des ombres humaines • de même, les ombres des bibliothèques sans fin sont les événements historiques • non seulement ceux connus comme ayant eu lieu – mais surtout les méconnus et ceux non arrivés encore – ou camouflés – en notre monde d’impostures et de travestis – dont l’existence se scinde en deux migraines – l’une d’ignorance et l’autre d’oubli •

sachant tout ceci – il aurait été possible de déduire que – dans une réalité parallèle – les peritios auraient en vérité annihilé Rome – et que par une interférence aléatoire – ou peut-être profondément ou même providentiellement voulue – des ombres éternelles – la prophétie au sujet des peritios aurait paru dans un monde a – quand elle n’était vouée à s’accomplir, en fait, que dans un monde alpha • le sens plus profond – comme cela se verra – est pourtant autre et – comme nous l’avons suggéré plus haut – très peu sujet au hasard • car les interférences des éternelles – comme des court circuits – qui provoquent des incendies et catastrophes attribués soit à l’inconsciente nature – soit à tel ou tel imbécile, plus ou moins couronné – sont tout aussi nécessaires aux bibliothèques que leur propre prolifération abyssale – pareils aux phénix, les éternelles se renouvelant à partir de leurs propres cendres • ainsi la bibliothèque d’Alexandrie n’a-t-elle pas été incendiée – comme on le pense généralement – mais a brûlé toute seule pour pouvoir croître pareille à une plante mystérieuse – plus vaste et plus riche en occulte – plus loin – loin surtout des yeux profanes et des imaginations indignes •

la vérité – l’ébranlante vérité – me fut pourtant révélée à l’occasion d’une excursion munichoise effectuée il y a quelques années – à l’invitation de ma tante nonagénaire, Frau Virginia Kvanian (actuellement décédée) • je m’étais égaré hors des tenailles bienveillantes de la famille (et de ses barreaux protecteurs) – qui semblait parfois craindre de me perdre dans le virtuel – ravi ou séduit par quelque fantôme nymphomane, éventuellement princier, de la cour de Louis II de Bavière – le véritable roi-soleil ou, en tout cas, le roi-lune – quand – au coin d’une rue – dans l’ombre dense d’une cathédrale – un individu au visage comme un palimpseste effacé et réécrit perpétuellement par ses yeux étranges – pareils à des couloirs tapissés d’une sorte de livres vivants qui palpitaient – me fit signe – m’attirant à travers un enchevêtrement sans fin de ruelles médiévales – veillées me semblait-il d’invisibles tranches flottant sur des rayonnages insaisissables • j’ai remarqué que pendant tout ce parcours il a caché avec soin son ombre derrière d’autres ombres – en évitant les indiscrétions solaires – me faisant échouer au cœur d’une chambrette aux parois couvertes tout autour – pareilles à des fenêtres – ou des miroirs – ou de labyrinthiques scènes de théâtre – de longs rideaux rouges •

là seulement – après d’infinies précautions hallucinogènes – il m’a dévoilé la manière – probablement fictive – dont il avait (re)découvert, peu après la fin de la seconde guerre mondiale – parmi les ruines d’un abri bombardé – non une simple brochure – mais un véritable codex de la taille d’une petite bibliothèque – enveloppant en des commentaires le texte du rabbin – mais portant, sur une page de garde indiscutablement tardive, le tampon en clair de l’université de Munich • oui, j’ai moi-même tenu en mains ce codex rare entre tous – le véhicule de la tradition la plus archaïque et universellement dévastatrice – ce codex – fragment du labyrinthe des éternelles – créature mystérieuse de brume philologique • car à l’hébreu du rabbin de Fez s’ajoutaient les commentaires les plus étranges et les informations les plus abstruses – en syriaque et araméen – en pehlevi et même en avestique – en copte, sanskrit et arménien ancien (grapar) – en tokharien, en hittite et même en sumérien et égyptien hiéroglyphique •

j’étais totalement dépassé par la fantastique nébuleuse pré-galactique des langues – et sans celui que j’appellerai désormais « le guide » – stalker – hormis la pierre précieuse de l’étonnement le plus rempli d’obscures lumières – je n’aurais rien cueilli de la vision comme un kaléidoscope sémiotique du codex • d’ailleurs, grandi à des dimensions pachydermiques et plus éblouissant que le néant enveloppé en vérité – même doté de compétences érudites et herméneutiques incomparablement plus vastes que mes modestes capacités – tellement modestes, hélas – pendant les quelques heures que j’y ai passées – assiégé par le danger sans échappatoire de la révélation – je n’aurais d’aucune manière pu traverser sans aide les méandres de cette démence supérieure à toute imagination – où on se décompose en avançant – en s’évanouissant dans un début de régression continue •

d’ailleurs les commentaires n’ajoutaient pas que des rayons adjacents à un soleil invisible – rétracté à travers des éclipses successives comme à travers des portes – mais ils servaient surtout de sarcophages pour des momies de signes incomparablement plus précieuses • ainsi le guide m’a dévoilé – caché dans les commentaires arabes – le texte perdu de la source du rabbin marocain – ainsi que dans les grecs, le traité même sur les peritios dont la destruction ignée déplorait l’arabe • la surprise suprême se cachait pourtant dans les commentaires latins – et à nouveau dans les grecs – qui contenaient les uns comme les autres une version de la prophétie de la Sybille Éritrée •

mais le texte des textes – le traité des traités – la prophétie des prophéties était le guide lui-même – tel un palimpseste qui aurait actualisé géologiquement ses strates de signes pareils à des âges successifs de la vérité • tout d’abord, la prophétie de la Sybille n’était elle-même que le dernier reflexe d’une longue série de pestilences nitescentes du mystère que comportaient la Pythie première de Delphes et la nécromante de ‘Ein-Dor • enfin, le copyright prophétique appartenait à une manga (prophétesse royale) atlante qui avait vu dans les peritios (leur nom atlante s’est perdu ou plutôt a été caché) la cause et le symbole de la destruction de l’Atlantide • mais, aurait-elle rajouté, partout où ils volent, en projetant l’homme à travers le cerf – le néant n’en est pas loin – car les peritios sont la respiration mystérieuse même du néant passée à travers le souffle parlant des bibliothèques – sa bizarre nitescence – étrangère et familière – comme le néant lui-même •

c’est pourquoi, rajoutait la prophétie, partout où les hommes vont rassembler leur orgueil – les peritios apporteront l’anéantissement – le dépérissement – et ce jusqu’à la fin véridique du monde • et à partir de là – de leur dimension intimement aliénante – qui n’était pas celle des hommes mais du néant – les peritios – cette veille du néant sur l’illusion inutile du monde – étaient intervenus, en provoquant manifestement ou le plus souvent, de manière occulte – l’écroulement de toutes les improvisations de la vanité et de la démence puérilement dénommées « humaines » – depuis les Atlantes à Adolf Hitler – et depuis les Assyriens à Saddam Hussein et Bashar, Poutine et Milosevic – et encore, depuis la Horde d’or à Lénine-Trotski-Staline et depuis les Lémuriens à Mao et Deng • oh, la liste est loin d’être close – car le monde patine encore sur l’horreur et la folie – et va patiner • embrassant l’espace – leurs ailes avaient court-circuité la colossale armée de Darius (d’ailleurs, d’après une rumeur non confirmée, Alexandre lui-même aurait été un peritio) – et leurs plumes avaient porté comme une épidémie la défaite par-dessus l’agonique Rome violée par Odoacre •

mais la liste de leurs interventions est trop longue et comporte trop d’informations sur l’histoire inconnue du monde pour pouvoir être transposée et transcrite sans une extrême témérité ici • (d’ailleurs, comme le savent très bien les avisés, les mystères fictives sont les plus terribles) • deux, pourtant, que j’ai suggérées de manière fugitive plus haut, comme aisément a compris le lecteur tant soit peu perspicace, me contraignent par leur nature même au dévoilement • la première concerne le sens de la prophétie originaire et, implicitement, celui de la prophétie sibylline • car ainsi qu’on peut le voir par suite d’une évaluation même sommaire du dire de la prophétesse royale atlante – non enregistré par aucun texte de la vaste création labyrinthique du codex et communiqué à moi exclusivement par la mémoire encore plus labyrinthique du guide – le rôle joué par les peritios dans l’anéantissement de l’Atlantide ne pouvait avoir qu’une valeur d’épisode – de même que la pulvérisation de toutes les autres improvisations de la vanité humaine – puisque, en tant qu’agents secrets du néant dans le monde – leur fonction et, en fait, leur être de non-être s’avéraient indissociables de « la fin véridique du monde » • or, comme m’expliqua en souriant le guide, justement cette formule paradoxale et absurde, impliquant, dirait-on, plusieurs unhappy ends mondiaux possibles – dont un seul – seulement un « véridique » – visait, précisément, la superbe ridicule du non-être humain – qui, loin de reconnaître enfin son néant – donne à tous ses châteaux de sable ou de cartes de jeu des significations et des durées universelles • en effet, il est bien connu que tous les empires ombilicistes qui se sont succédés à travers la poussière du monde – y compris l’empire romain – s’identifiaient au monde lui-même – essayant de se convaincre dans leur autohypnose paranoïde – qui n’a épargné ni les empires fossiles précolombiens – que leur disparition serait identique à celle de l’univers dans lequel ils portaient leur inanité •

en particulier Rome était devenue – en partie en raison de la haine des occupés – surtout juifs (voir dans ce sens l’apocalyptique judaïque), auxquels il faut rajouter, par une sorte d’hérédité religieuse, les moult persécutés chrétiens (judéo-chrétiens principalement, cf. Apocalypse) – d’autre part, à cause de la mégalomanie incorrigible des occupants – le symbole par excellence du monde – d’un monde odieux pour les premiers – abjection dont l’abolissement ne pouvait constituer qu’une libération grandement souhaitée et longuement rêvée – les sentiments anti-romains fournissant, probablement, le combustible de l’acosmisme des premiers gnostiques – pour ne plus parler des « nations de néant » des esséniens • mais, fin d’un monde sublime pour les derniers – les Romains eux-mêmes – temple de la justice et de l’ordre dont l’effondrement ne pouvait qu’être synonyme de l’abîmement du cosmos dans le chaos – catastrophe indicible, tétanisant d’horreur l’imaginaire gréco-latin – mais évitée, ou plutôt ajournée pourtant par scissiparité politique • donc Rome = le monde • mais cette équation pouvait se lire de deux façons – signifiant, selon le cas, mythomanie politique ou code, réduction du monde aux dimensions de l’empire romain ou utilisation intentionnelle de « Rome » , ou plus précisément, de sa fin, pour désigner « la fin véridique du monde » lui-même • or, assurément, c’est dans ce second sensque devait être comprise la prédiction de la Sybille Érythrée – non comme annonce de l’unhappy end d’une cité, aussi prestigieuse soit-elle, mais comme un mode codé de signifier la fin catastrophique du monde – l’apocalypse – l’Armageddon ou n’importe quel autre nom on lui donnerait •

en fait, les peritios – qu’il faut voir comme étant la véritable origine de la prophétie – la manga atlante étant elle-même une peritia ou une de leurs représentants – s’étaient heurtés à une double difficulté • à savoir, de dévoiler la vérité et en même temps de l’occulter – d’annoncer de manière crédible « la fin véridique du monde » – et de l’engloutir parmi différentes « fins » politiques de la vanité et de la cupidité humaines • la disparition et la réapparition périodique de la prophétie – au début, toutes ces choses, il est presque inutile de le préciser, me les avait expliquées le guide, mais petit à petit s’était installé un phénomène second (télépathique ?) – une anamnèse – l’éveil d’une mémoire profonde qui se déroulait en moi pareille à un film herméneutique, cette fois à partir du silence et non des dires du guide – avait représenté la plus profonde subtilité de leur stratégie – la valeur d’une prophétie – et, par conséquent, son aptitude à la réalisation – se mesurant selon l’intensité du doute qu’elle provoque – de l’attente assoiffée et anxieuse qu’elle sait susciter et maintenir • car une prophétie oubliée se perd non seulement dans le labyrinthe de la mémoire mais surtout dans les labyrinthes d’un corps torturé par l’inachèvement • d’autre part, comme tous les assassins qui visent la réalisation d’un crime parfait – la victime étant le monde lui-même – pour dévier en partie l’attention des mortels – hors circonstances tout à fait exceptionnelles – les peritios étant non seulement invulnérables mais également immortels – ils avaient décidé d’exploiter les appétits ombilicistes de l’humanité, tellement anxieuse de son identité – donnant l’impression subminéeque la prophétie pourrait néanmoins concerner une de ces ridicules masures délabrées des humanoïdes (les descendants du singe avaient évolué bien moins qu’il ne leur plaisait de se l’imaginer) – quelque Atlantide – quelque Babylon, Ninive ou une Rome quelconque •

mais en adaptant et modifiant la prophétie au fur et à mesure qu’une des cibles transitoires et éphémères de la pulvérisation historique était enfin atteinte – ici se trouvant d’ailleurs une des raisons de la disparition et de la réapparition périodique d’une prophétie formellement variable • la sélection de Rome parmi ces masques du but profond – l’abolissement d’un monde résorbé définitivement dans le néant – l’essence physicale des chimères de la paix, comme se désignaient entre eux les peritios, étant non corporelle mais spatiale (mais sur cette révélation il ne m’est pas permis d’insister) – oh, oui ! la sélection de Rome s’était avérée un choix particulièrement heureux • non seulement parce que Rome a survécu au fond à sa propre destruction symbolique – en se transformant, de capitale d’un empire, en capitale d’une croyance – mais aussi peut-être parce qu’il existait réellement un lien inexplicable – abyssal ou a-local ? – entre le destin, la destination du monde – et certains composants – certains vecteurs de son histoire (d’ailleurs, le monde est-il autre chose qu’histoire ?) – voire entre eux-mêmes – en particulier Rome – tout particulièrement – tout spécifiquement Rome •

l’autre information – déjà suggérée en lien avec Alexandre et éventuellement d’autres personnages de la projection historique – concernait la stratégie secrète utilisée par les peritios pour infiltrer et contrôler – sans la brusquer – mais en la conduisant vers son port fatal – la fantasmagorie social-politique des hommes – tout leur jeu d’ombres – de sang et de poussière • car pour remplir leur fonction les peritios étaient contraints – oh ! avec combien de répugnance – de les infiltrer – de prendre le visage des hommes – à la manière de quelques agents secrets qui infiltreraient une organisation terroriste • dans ce but, une partie des peritios –pas tous, sans doute, comme on le verra – avaient utilisé une certaine aptitude – un talent – une sorte de hyper-caméléonisme mutant – dont les prophéties et les traités s’étaient abstenu de parler – et pour cause ! •