Rencontre avec Richard Millet

En ce 8 mai 2017 où nous nous réveillons sous l'ère macronienne, vos propos demeurent-ils plus que jamais d'actualité ?

Êtes-vous en accord avec le fait que l'on puisse qualifier la poésie de dérisoire aujourd'hui ?

Entretien avec Mathieu Hilfiger — 1ère partie : La voix intérieure

Propos recueillis par Anne-Sophie Le Bian

Présentation de l’auteur

Contre le simulacre en littérature : réponses d’Yves Roullière

Présentation de l’auteur

Entretien Hélène Cixous et Wanda Mihuleac

LIRE ET PLIRE : autour du livre ERRADID de Wanda Mihuleac

Entretien enregistré chez Hélène Cixous,

transcription de Marilyne Bertoncini.

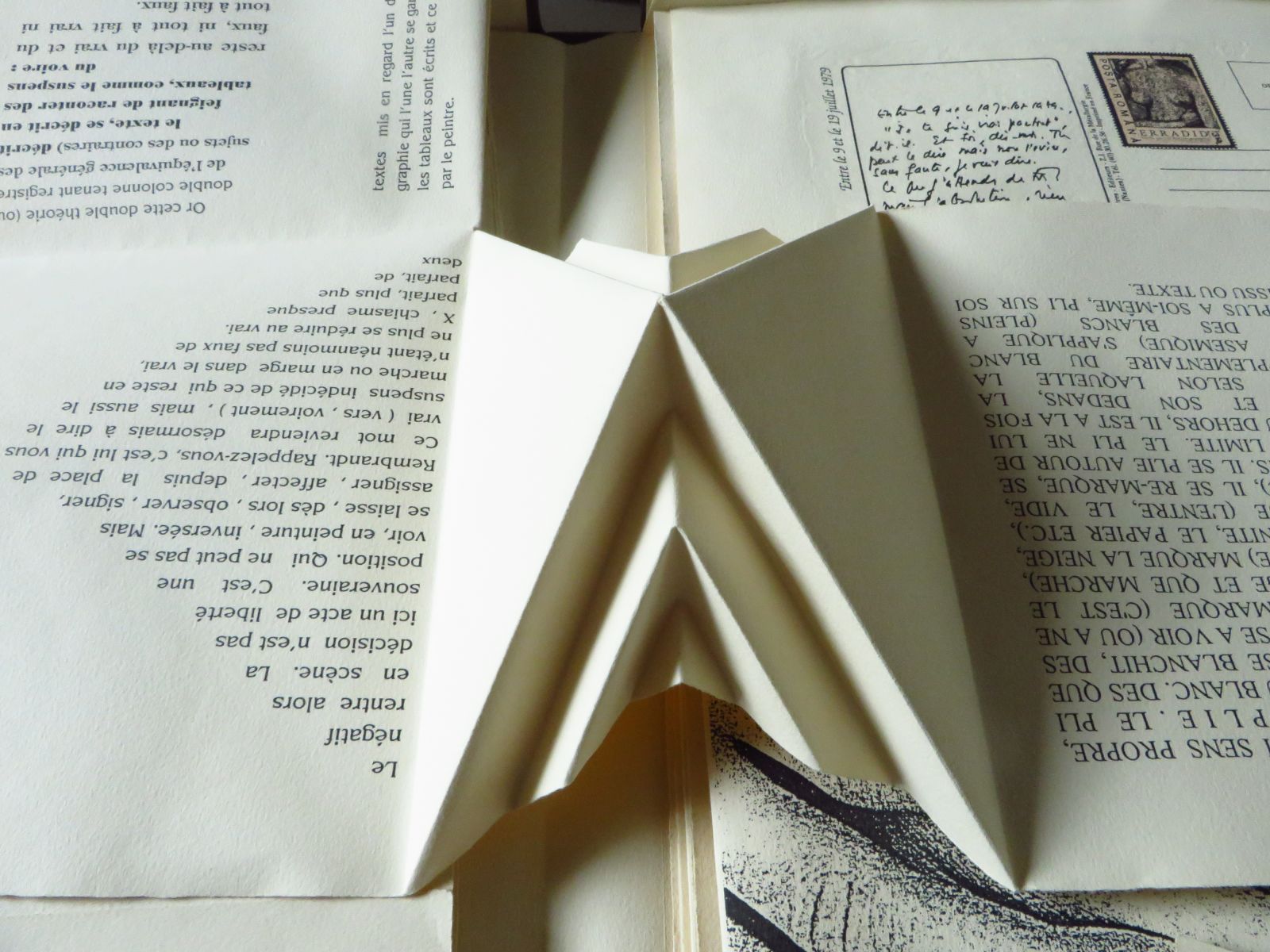

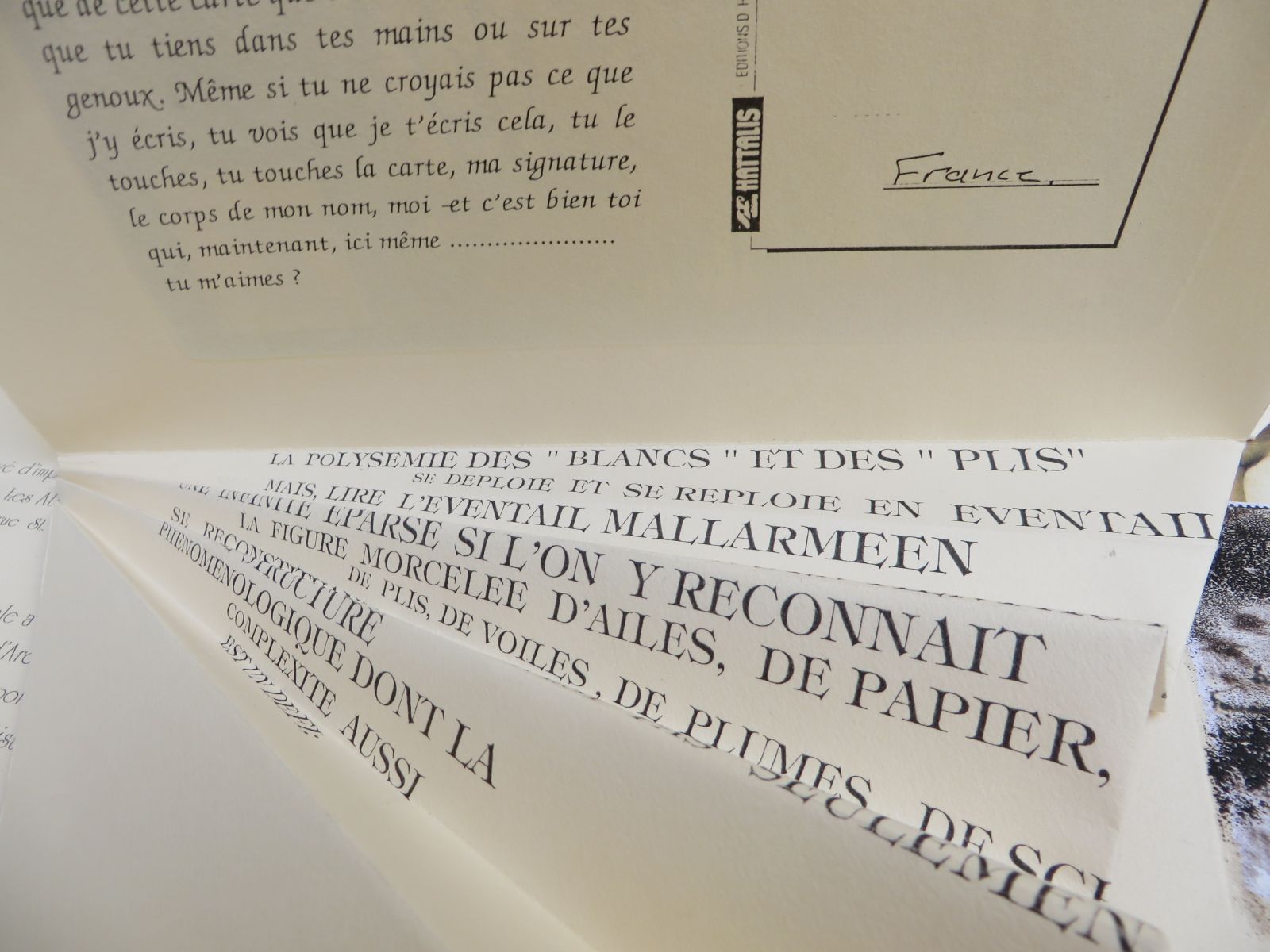

La difficulté que le lecteur/regardeur éprouve à le lire, par la manipulation, par dé-plis, par impossibilité de saisir simultanément le visible et le lisible, place le consommateur du livre, devant ce livre–objet en position d'embrayeur. L’excès du langage de ce livre-ivre est celui de "l’écriture sur la lecture de toute in-scription sur la dé-scription" (H. Damisch)....

mise en cause/ mise en cage,

mise en page /mise en pli,

mise en Œuvre /mise en ouvrage,

mise en sublime /mise en abîme

Ce n'est pas au niveau du sens, c'est au niveau du signifiant...Quand je dis qu'il n'y mène "pas", je ne sais pas comment on l'écrit...

Là on écrit d'autres lettres, et là, c'est très sculptural – et ça tient debout. C'est une pyramide.

Et une pyramide, pour vous, c'est quoi?

J’ai déconstruit les textes ; les effets de cette déconstruction réalisent un effet de réel ; des effets de duction – le problème de la ductibilé : jusqu’à quel point peut-il être étendu, transformé, sans se rompre ; des effets de pro-duction, de re-pro-duction et des effets de sé-duction, fondés sur l’attraction et de fascination, des effets d’in-duction (opération qui consiste à remonter des faits jusqu’à un fait plus ou moins probable).

Et ça, pour moi, c'est le vivant même, mais ça disparaît complètement quand on vous dit non, ça doit aller à la ligne, faire comme ça...C'est ce que Mallarmé a essayé de contrer, mais...Et puis ça va rentrer dans une sorte de format, comme ça. A chaque fois, je me dis que ça ne m'intéresse plus, là – et c'est comme ça.

RENCONTRE AVEC BERTRAND LACARELLE

AUTOUR DE : LA TAVERNE DES RATÉS DE L'AVENTURE

Recours au Poème : Bonjour Bertrand Lacarelle. Les éditions Pierre-Guillaume de Roux ont fait paraître, fin 2015, votre dernier ouvrage La taverne des ratés de l'aventure, un livre qui pourrait paraître inclassable – il n'est pas un roman, il n'est pas un essai, il n'est pas un poème – mais un livre totalement palpitant, absolument fascinant bref, un livre vivant. Pourriez-vous nous dire l'ambition qui est la vôtre lorsque ce livre vous mobilise ?

Bonjour et merci de me recevoir. Le livre précédent, Arthur Cravan, précipité, s'achevait sur un long poème en vers libres racontant mon expédition sur les traces du poète-boxeur au Mexique. J'avais pris des notes sur le moment, mais je ne voulais pas faire un simple récit de voyage. C'est peut-être de l'orgueil, mais c'est aussi pour des raisons pratiques, cela me paraissait plus simple. La poésie, après tout, est une forme de notation de la vie. Les années qui ont suivi, j'ai pris énormément de notes, cette fois-ci en voyageant dans les livres, autour de deux mots : le cœur, l'aventure. Inutile de vous expliquer pourquoi dans les années 2010 en Europe ces deux mots étaient devenus une obsession. Je parle d'obsession mais je pourrais parler aussi de paranoïa. En effet, je n'avais pas spécialement de programme de lecture, je suivais mes intuitions, mais tous les livres que je lisais, comme par hasard, renfermaient ces mots et m'offraient citations et matière à réflexion.

À l'origine de l'aventure, bien sûr, il y a Stanislas Rodanski dont je lisais tout à l'époque. Le titre est une citation de l'un de ses livres étranges, Des proies aux chimères je crois. Un autre, publié récemment, s'appelle Le Club des ratés de l'aventure. Bref, après Jacques Vaché et Cravan, je ne voulais pas faire un troisième essai littéraire sur un « maudit », un « astre noir », ou autre « suicidé de la société », et puis j'étais tenté par le « roman » ou le « récit ». J'ai donc réuni mes notes sur Rodanski et mes notes sur le cœur et l'aventure, les deux projets procédant l'un de l'autre. Un récit, dans une taverne de la rue Gît-le-coeur où le livre s'écrit, faisait le lien. Mon ambition ? Utiliser toutes mes notes. Non, mon ambition, c'était de me réveiller et de réveiller les lecteurs, et de concilier poésie et action.

Cette ambition nous semble totalement réalisée et nous ne pouvons espérer davantage que votre livre tombe entre les mains du plus grand nombre de lecteurs possibles car non seulement il réveille, mais il réveille par la caresse éblouissante de la beauté. Attardons-nous donc sur cette notion de réveil. Vous réveillez, dites-vous. Faites-vous allusion à la dimension politique incluse dans les pages de ce que l'on peut appeler un chant ?

Dans la situation où nous sommes, la prééminence de la technique, des machines, et la domination de ceux qui pensent les maîtriser, des oligarques, il me paraît difficile de chanter sans dimension politique. À chaque époque son combat et les poètes sont toujours en première ligne. Les trouvères ne chantaient pas que l'amour courtois (ce qui est déjà politique, après tout), puis il y a eu Villon et puis La Boétie luttant contre la servitude volontaire. Dans mon livre je cite Henry Miller qui a cette belle injonction : « Que le monde s'éveille ! Vous n'avez qu'à vous répéter cela cinq fois par jour pour devenir un anarchiste accompli », mais aussi le hurlement désespéré de Zack de la Rocha (Rage against the machine) : « Wake up ! »... Tout cela naît d'une inquiétude de combat. L'un des fils rouges est la comparaison de nous autres avec les morts-vivants, que j'appelle plus précisément les « vivants-morts », car nous avons l'impression d'être vivants, en consommant, en communiquant à tout va. Le cinéaste George Romero a très intelligemment utilisé les morts-vivants comme une parabole de notre condition. L'homme moderne fonctionne comme une machine, le cerveau est l'ordinateur qui le met en mouvement, il réagit à des impulsions (désirs téléguidés, etc.). Le cœur et l'intelligence du cœur sont menacés, car dangereusement contre-productifs, inquantifiables, non-rationnels. Le poète est celui qui fait battre le cœur, qui le réveille. Le cœur, le corps, la réalité, voilà où commence la nouvelle aventure.

Revenons au cœur, à l'aventure. Dans la société du spectacle, dans cette version de la vie intégralement passée dans la représentation, la parole du poète peut-elle échapper à la culture totalitaire ? Comment peut-elle nourrir la Cité ?

C’est notamment pour échapper au piège de l’image, à la saturation, que Rodanski a, je pense, choisi de s’exiler dans un hôpital psychiatrique, et ce jusqu’à sa mort en 1981. Je ne sais s’il a lu Debord. Il tentait en revanche, mentalement, de rejoindre la cité idéale de Shangri-La, où le temps ne passe plus, où l’argent n’existe pas, où l’on vit entouré d’œuvres d’art (dans le film de Capra). Il a quitté la Cité dont vous parlez. Le poète aujourd’hui est inaudible, il n’a jamais été aussi ridiculisé, ou alors ses œuvres sont jetées en pâture dans le métro au même titre que ceux des slammeurs ou des poètes du dimanche sélectionnés par je ne sais quel jury sympa. Plus personne ne connaît par cœur des vers de poètes contemporains. À l’école on en est resté à Prévert. À un cliché de Prévert. Voilà la culture totalitaire : la culture du cliché. Le poète est enfermé dans un cliché, comme jamais auparavant. Et le poète s’est enfermé lui-même dans ce cliché. Le poète s’est caricaturé dans une poésie abstraite et conceptuelle, dans une poésie pour poètes, à disposition spatiale, à blancs, à ponctuation ou absence de ponctuation, une poésie de typographes, une poésie du spectacle, finalement. Un spectacle sans spectateurs. Les inventions, c’est bien, mais comment retenir un poème à trous, sans rythme, sans musique ? Les poètes se sont suicidés, en quelque sorte, en oubliant que la poésie est une chose vivante, une parole avant tout, comme vous dîtes, et qui peut se transmettre oralement. Mais il y a sûrement des poètes aujourd'hui pour retrouver le sang et le cœur des chevaliers-poètes du Moyen-âge, des Bertran de Born, ou même des Arthur Cravan des années 10, c’est-à-dire des poètes qui ne ressemblent pas à des poètes, qui ne font pas de la poésie mais qui vivent poétiquement. Vivre poétiquement, c’est exactement vivre contre la Cité. Vous me posez la question, mais vous connaissez sans doute la réponse mieux que moi, puisque votre revue s’appelle Recours au Poème. Il faut retourner dans les forêts et puis revenir. On verra bien ce que cela donne.

Justement, je viens de lire cela, d'un poète de l'Inquiétude, Matthieu Baumier :

Dans le silence en cœur, de l'immobile.

En l'arbre,

Nous sommes allés.

Je me permets de tempérer un peu votre constat : des personnes de ma connaissance savent par cœur des poèmes d'aujourd'hui, par exemple du Xavier Bordes. Nous ne sommes pas, bien entendu, dans les proportions qui réunissaient les populations médiévales sur les parvis des églises, mais cela dit quand même quelque chose. Ne serait-ce pas le signe, infinitésimal, que la modernité n'est appelée à régner que sur un temps finalement court ?

Pardon, je me suis un peu emballé… Je généralise un peu trop, mais c’est que je parle de l’extérieur. Je reviens à votre question : comme dit Michel Zink à propos du Moyen-âge, la vie était courte mais le temps était long. En effet, le problème tient peut-être au fait que notre époque est celle de l’immédiateté et du flux continu. Dans ces conditions, il est difficile pour le poème de s’installer, difficile pour la parole d’être entendue et reçue dans le cœur. Vous demandiez tout à l'heure si la parole du poète pouvait échapper à la culture totalitaire : oui, en échappant aux instruments de cette « culture » de la vitesse.

Le fil rouge de votre livre, c'est Rodanski. Pouvez-vous le présenter plus largement aux lecteurs qui souhaiteraient faire davantage connaissance ?

Stanislas Rodanski est né en 1927 à Lyon, a été interné 27 ans plus tard à l’hôpital Saint-Jean de Dieu à Lyon et y est mort au bout de 27 ans. Son père possédait des salles de cinéma. Sa deuxième naissance a eu lieu en 1937 lors de la projection de Lost Horizon de Franck Capra, où il découvrit Shangri-La. Après la guerre (camp de travail en Allemagne), il s’engagera dans l’armée coloniale avec l’espoir d’être parachuté en Indochine et de rejoindre cette ville. Raté. Déserteur, il rencontre Jacques Hérold, Alain Jouffroy, André Breton, Julien Gracq. Il participe brièvement au surréalisme officiel avec la revue dont il trouve le titre, qui résume bien sa personnalité : NEON N’être rien Etre tout Ouvrir l’être. Il est exclu du mouvement avec Tarnaud et Jouffroy, en soutien à Victor Brauner. La revue rendait notamment hommage à Jacques Vaché, véritable double pour Rodanski, et Cravan, soit les hérauts du surréalisme d’avant la Révolution surréaliste. Rodanski est instable, possède de nombreux pseudonymes (dont les révélateurs Tristan et « Lancelo » sans t.), tente de se suicider avec une jeune femme, vole, boit, se drogue, fait de multiples séjours dans des services psychiatriques avant l’internement final. Il est obsédé par les fait-divers, les images (se veut « tueur d’images »), réalise des collages, invente le poème tout-prêt tout-fait, sorte de cut-up avant l’heure mais en plus complexe, écrit des récits poétiques avec des pilotes d’avion (La Victoire à l’ombre des ailes, préfacée par Gracq), des desperados, lui-même en quête de réalité ou de vérité, dans un climat d'onirisme, d'ésotérisme et de paranoïa, d'extrême lucidité aussi, comme Amiel qu'il lisait. L’une de ses devises est « Always straight and outlaw » ; une autre, qui dit tout de lui : « Trop exigeant pour vivre ».

Dans un chapitre intitulé Littérature analogue, et qui est peut-être un clin d'œil à Daumal, il est écrit : FUYEZ LE ROMAN/SEULE LA/POESIE/EST DIGNE DE FOI. À l'heure où les librairies françaises croulent sous les romans américains dont les auteurs pensent sans complexe que leurs histoires concernent le lecteur finistérien, limousin ou andalou, comment la poésie d'un Rodanski peut-elle ébranler le mass-lectorat anglo-saxon ?

Daumal, bien sûr, qui dans Le Mont Analogue a trouvé le secret de l'écriture performative, mais sans pouvoir achever son livre et nous le délivrer totalement. Le personnage qui diffuse le tract que vous citez est une sorte de militant radicalisé de la poésie, de conspirateur mystique pour qui les romans modernes sont des mensonges. Il pense que seule la poésie peut parler du réel. Rodanski était en quête de lui-même et plus profondément en quête de l’Etre. Il ne cherchait pas à publier ses écrits, il les éparpillait chez ses amis, puis, dans son asile il griffonnait des cahiers dans un langage de plus en plus idiosyncrasique, comme Walser ou Artaud. Le langage, les mots, comme des portes d’accès, mais des portes dont il faut d’abord trouver la clef. Où est la clef si elle n’est pas dans les mots ?

Nous sommes là au cœur du vrai sujet : les ratés de l'aventure ne sont des ratés que parce qu'ils ne cherchent aucune reconnaissance. C'est en ratant l'aventure qu'ils la réussissent, c'est-à-dire qu'ils approchent la réalité de l'Etre. Ce constat pose deux questions au moins : on dit que la poésie n'est plus nulle part dans un monde arraisonné par l'argent. Mais, n'est-ce pas plutôt l'homme moderne qui s'est absenté de la poésie ?

D'autre part, au regard de la violence d'un monde de plus en plus corrodé, votre livre n'incite-t-il pas chacun à situer au quotidien son propre contre-feu, à son âme défendant, sur la seule ligne de la langue ?

La poésie fait feu de tout bois, certes, et l'argent ou la vitesse du monde ne sont pas les seules responsables, même si elles occupent presque totalement l'homme. Les ratés de l'aventure sont des hommes contre-modernes parce qu'ils opposent leur ratage aux injonctions de réussite occidentale : par exemple, réussir sa carrière. En ce sens, l'homme moderne a tout intérêt à s'absenter de la poésie, pour être bien présent ailleurs. Il n'a pas intérêt, comme dirait Vaché, à avoir « le sens de l'inutilité théâtrale (et sans joie) de tout ». Aussi, vous ne trouverez jamais un homme moderne pour écrire de la poésie sur son expérience merveilleuse de capitaine d'entreprise ou de sportif de haut niveau, alors que les chevaliers, encore une fois, chantaient leurs exploits. Tout simplement parce que la poésie fait mauvais ménage avec l'Empire du Bien, dont parlait Philippe Muray, ou l'idée de progrès ; elle repose sur des valeurs profondes, celles qui naissent de l'âme ou du cœur et qui sont reliés à un ailleurs, à une transcendance.

Pour répondre à votre deuxième question, la maîtrise du langage, terriblement « réactionnaire » (il est aujourd'hui considéré comme réactionnaire de connaître ne serait-ce que la grammaire, la syntaxe, l'étymologie, etc.) est une arme d'une puissance extraordinaire, si elle ne suffit pas bien sûr à faire le poète. Le langage ou la « langue », le « sentiment de la langue », comme dit Richard Millet, permettent de déjouer beaucoup de pièges, ceux de la propagande, de la publicité, de la politique. Ce sentiment, pour continuer avec Millet, permet de résister au « désenchantement du monde ». Mais le langage est aussi une forme de prison, la prison de l'action. Les ratés de l'aventure sont pris dans cet étau : poésie et aventure. Rodanski a réussi à les réconcilier, au prix de l'asile psychiatrique... Mais peut-être que notre monde est désormais si « corrodé », comme vous dites, que la poésie est la dernière aventure véritable, la plus évidente. Et je parle de poésie au sens large. La poésie, c'est-à-dire l'âme en action.

Il me semble qu'avec cette dernière réponse, la porte s'est suffisamment entrouverte pour stimuler le désir d'entrer dans votre livre profond, qui, nous le disions au début de cet entretien, n'est pas un essai sur Rodanski mais un livre politique. Vous l'avez publié chez Pierre Guillaume de Roux. Or dans votre Taverne, il est beaucoup question du père de Pierre-Guillaume, Dominique de Roux. Il y a ici une forte cohérence. Mais suffit-elle à expliquer, vous qui êtes éditeur chez Gallimard, le fait que votre livre n'ait pas été publié par votre employeur ?

J'évoque Dominique de Roux à propos de Maison jaune, extraordinaire essai poélitique que j'ai lu dans la Taverne et qui, comme je le disais tout à l'heure à propos des lectures paranoïaques, rejoignait magnifiquement mes préoccupations, et même sur la question de la forme. Mais mon livre est beaucoup moins « ésotérique », et je me repose encore assez sur ceux des autres. Mon ancien éditeur Grasset et mon employeur Gallimard l'ont refusé. Pierre-Guillaume de Roux s'est imposé naturellement, non seulement comme le fils d'un grand éditeur et poète aventurier, mais aussi parce qu'il venait de lancer lui-même une aventure éditoriale risquée, après trente ans d'une brillante carrière de découvreur dans différentes maisons.

Merci Bertrand Lacarelle.

Merci pour vos questions, j'espère que nous poursuivrons la discussion en buvant du Spitz à la Taverne. Aux dernières nouvelles, elle a quitté la rue Gît-le-coeur pour renaître au milieu d'une clairière.

--------------------------------

Biographie : Bertrand Lacarelle, né en 1978 à Angers, auteur quinquennal de Jacques Vaché (Grasset, 2005), Arthur Cravan, précipité (Grasset, 2010), La Taverne des ratés de l'aventure (PGDR, 2015)

Les Débuts de Cornelia Street Café, scène mythique de la vie littéraire new-yorkaise

traduction Elizabeth Brunazzi

et Marilyne Bertoncini

CLEAN FOR GENE1

Il y avait une belle jeune actrice nommée Cedering Fox qui habitait au n.7 de l'immeuble, dans la rue où, trente ou quarante ans auparavant, W.H. Auden entre autres avait vécu. Elle avait une voiture, ce qui au “Village”, à l'époque, était déjà extraordinaire, mais ce qui était vraiment exceptionnel, c'est qu'elle était propriétaire d'une place pour garer cette voiture dans un terrain vague de l'autre côté de la rue, où se trouvaient quelques voitures, dont les propriétaires étaient, je pense riches, puissants, ou bien introduits. Je n'ai jamais su à laquelle de ces trois catégories elle appartenait. Bien sûr, elle était aussi très belle.

Vers le début ou le milieu des années quatre-vingts (je peux mettre une date uniquement parce qu'à l'époque de ces évènements, nous avons élargi l'espace en ouvrant la célèbre arche qui donnait sur la deuxième salle. Nous avons aussi fait construire une cuisine rudimentaire et creusé la moitié de l'espace qui est devenu l'arrière-salle. Nous n'avions rien envisagé alors comme installation au sous-sol. Nous avions pratiqué une petite niche sous le trottoir pour servir de bureau, mais nous n'avions même pas commencé à traiter le problème de la montagne de détritus amoncelés au sous-sol pendant les quarante ans d'occupation de Kenny et Helen, les ex-propriétaires du magasin d'antiquités qui était là, avant que l'accumulation aveugle, sous le règne de Danny, ait dégénéré en bazar. Nos spectacles avaient maintenant lieu dans la pièce contiguë, ce qui rendait plus calme la salle de devant et permettait même d'éventuels dîners modestes, pendant qu'on commettait poésie, musique ou ventriloquie de l'autre côté de l'arche.

Un jour Cedering s'est présentée. “Je crois comprendre que vous organisez parfois des soirées de lecture poétique. Ma mère est poète. Serait-il possible qu'elle lise sa poésie ici? Qu'est-ce que vous en pensez?

- Bien, je ne suis pas très formaliste. Alors pourquoi pas, elle pourrait passer me voir.

- Elle habite à Amagansett.

- Est-ce qu'elle vient en ville?

- De temps en temps, oui.”

- Alors la prochaine fois pourquoi pas? Je vous invite à l'amener ici.”

Quelques semaines plus tard une femme d'un certain âge, très glamour; est entrée au café :

- Je m'appelle Siv Cedering. Ma fille m'a proposé de passer vous voir.

Et voilà l'origine de cette Cedering.

Elle parlait avec un léger accent qui me paraissait scandinave. En fait elle était suédoise mais elle avait habité à New York assez longtemps pour bien se débrouiller en anglais, etavoir acquis une certaine réputation comme auteur de poésie pour enfants. Elle m'a offert l'un de ses livres, un élégant recueil imprimé en caractères blancs sur papier bleu.

- Ce que j'aimerais surtout c'est avoir l'occasion de lire ma poésie devant - comment dirais-je - un public d'adultes.

Nous avons bavardé aimablement de la poésie en général, du statut de la poésie contemporaine que je connaissais très peu, et en particulier de la poésie contemporaine américaine dont je ne connaissais presque rien.“Vous savez,” ai-je dit enfin, “normalement j'invite deux poètes à lire au programme de la même soirée. Si je vous invite, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous aimeriez lire? Quelqu'un avec qui vous ayez toujours rêvé de lire? Vous et. . .?

- Et alors,” a-t-elle répondu sans hésitation, “pourquoi pas Eugène McCarthy et moi-même?”

- Eugene McCarthy? Est-ce qu'on parle de la même personne? Eugène McCarthy le sénateur?

- Oui, c'est bien lui. Il a beaucoup publié, vous savez. Il a fait paraître six recueils”.

J'ai été, pour le moins, étonné. Depuis mon arrivée en Amérique 16 ou 17 ans auparavant, Eugène McCarthy2 était l'un des rares hommes politiques chez qui j'avais observé à la fois charme et courage. Issu du mouvement Ouvrier-Fermier-Démocrate de l'état du Minnesota, il avait un comportement de patricien, de gentleman, allié à une espèce de populisme et l'ensemble semblait l'incarnation même de sa région d'origine. A la fin de l'année 1967, au comble de la guerre du Vietnam, il avait eu le courage, au sein de son propre parti, de rivaliser avec Johnson pour la nomination à la candidature démocrate présidentielle, et la grâce de pousser des légions d'étudiants universitaires à se faire couper leurs longs cheveux de hippie, jeter leurs habits en haillons, et s'habiller correctement pour participer à la campagne pour l'élection de Gene. Ils ont été si nombreux à frapper aux portes dans le New Hampshire, le premier état à voter dans les élections primaires de la présidentielle, qu'il a failli emporter la victoire sur Johnson avec une marge très étroite.

Quelques mois plus tard, Johnson, gagnant en 1964 avec une majorité plus grande qu' aucun président de l'histoire américaine, s'était retiré Par la suite Bobby Kennedy était entré dans la bataille, et puis et puis et puis. . .une année tumultueuse, 1968. Bobby Kennedy assassiné juste après sa victoire à l'élection primaire démocrate en Californie. Martin Luther King assassiné, Hubert Humphery, vice-président sous Johnson, et confrère de McCarthy dans le Minnesota, emportant la nomination à la présidentielle pour perdre ensuite face à Nixon, à la honte de tous. Et puis, bien sûr, ce fut le tour de McGovern, une candidature encore plus désastreuse quatre ans plus tard, quand ce dernier n'avait gagné qu'un seul état sur cinquante - le Massachusetts - événement qui permit à Nixon un deuxième mandat avant l'effondrement total de son administration lors du scandale du Watergate. Et McCarthy, en Don Quichotte, se présentant comme candidat présidentiel indépendant tous les quatre ans.

- Pourtant il n'habite pas à New York, n'est-ce pas?

- Non, il habite en Virginie.

- Bien, il n'y aucune possibilité qu'on puisse lui payer le voyage en avion. Le mieux qu'on puisse faire c'est de lui offrir juste le dîner.

- Aucun souci. Il viendra.

Quelle histoire délicieuse figurait-elle derrière sa réponse, me suis-je demandé... mais je ne lui ai pas posé de question.

Alors, on s'est mis d'accord. Siv Cedering et Eugene McCarthy allaient lire leur poésie devant les adultes le même soir. Et nous éviterions le plus possible d'en faire de la publicité de peur d'attirer des milliers d'admirateurs alors ardents et bien mis, qui désormais ne sont plus jeunes, et qui auraient encombré la rue.

Bien sûr, le bruit a couru. Nous avons décidé que l'unique espace où nous pourrions présenter cette performance était bien au sous-sol. Nous avons commandé la livraison d'un grand bac. Charles et moi, ainsi que divers porteurs, plongeurs et danseurs de claquettes, avons remonté inlassablement l'escalier du sous-sol, transporté des tonnes de débris, pour les faire passer par la trappe, et les jeter au monstre qui attendait là.

Cette opération nous a pris des jours et des jours. Des trucs étaient empilés sur une telle hauteur qu'avant qu'on les dégage, nous ne savions ni combien de tuyaux couraient au plafond, ni que d'énormes conduits d'égouts bordaient les deux côtés de notre étroit passage. Bien des années plus tard nous avons construit au-dessus des égouts des banquettes plutôt élégantes, enfin, évidemment, si vous ignoriez ce qui était en-dessous et sur lequel vous vous étiez assis. Mais à ce moment-là, il s'agissait d'un futur inimaginable. Entre-temps nous étions contents de découvrir des fonds en béton relativement stables, des murs de briques grêlées mais dont nous avons pu masquer provisoirement les défauts grâce à une couche rapide de peinture blanche, des vitres brisées et portes condamnées qui communiquaient avec une ruelle extérieure, et que nous avons peintes aussi . Bien sûr la peinture fut presque instantanément diluée par l'eau qui dégoulinait le long des murs. La seule installation que nous n'avons pu ni déguiser ni enlever fut un grand évier industriel qui gargouillait follement. Les gargouillement ne provenaient qu'en partie des robinets anciens que nous avons pu fermer. C'était plutôt cet évier servant de bassin de drainage de l'eau sale qui coulait de multiples tuyaux. Pourtant, ce qui faisait une sorte de contrepoint charmant, c'était que cet évier dégorgeait des effluves chaque fois qu'il pleuvait et que les égouts de la ruelle derrière se bouchaient. L'endroit où les poètes auraient à lire leurs poèmes était à cõté de cet évier. Nous avons espéré qu'il ne pleuvrait pas ce soir-là.

J'ai apporté mon ampli pour guitare le plus fidèle et un micro dont nous nous servions pour les performances à haute voix à l'étage et j'ai installé une rallonge à l'éclairage solitaire. J'ai apporté deux lampes avec clips et je les ai fixées aux tuyaux verticaux. Ensuite nous avons apporté tous les sièges pliants que nous avons pu rassembler, peut-être cinquante au total. Nous avons estimé qu'il y aurait suffisamment de place pour vingt-cinq personnes de plus mais qui resteraient debout. Voilà une salle de performance digne d'un président.

Les poèmes qu'ils ont lu, je ne m'en rappelle plus. Il me semble que Siv a lu en premier. Je suis certain que j'avais des soucis sur l'ordre des lectures: bien des auditeurs seraient partis si McCarthy était passé le premier. Je ne crois pas que j'aie osé faire une pause du tout pendant toute la soirée. L'ensorcèlement du moment, l'anticipation, l'improbabilité aboslue de tout le projet ont milité pour que nous avancions, tout simplement.

McCarthy, grand, élégant, incongru en complet et cravate impeccables, resté debout à côté de l'évier gargouillant, a lu ses vers grands, élégants et impeccables, et chaque mot a pris le large, et chaque mot a trouvé sa destination.

Les lectures terminées, nous avons dîné à quatre - Siv, Cedering, McCarthy et moi-même - auprès de la cheminée dans la petite salle du fond. Nous avons commandé le repas de la liste de plats sur notre menu réduit. Enfin McCarthy (je ne crois pas avoir osé prononcer son prénom) s'est tourné vers moi et il a dit:

- Comment est-ce que vous le faites?

- Je suis désolé. Excusez-moi. Comment est-ce que je fais quoi?

- Comment est-ce que vous calculez la quantité de provisions à commander pour la restauration?

- Eh bien, en général, je laisse ces décisions aux chefs.

- Vous savez, j'ai un ami qui a ouvert une pension il y a pas mal de temps. Il n'est pas arrivé à faire ce calcul. Et il n'était question que des oeufs, n'est-ce pas? Il a été obligé de fermer.

- Oh !

- Peut-être avez-vous entendu parler de lui.

- Qui?

- George McGovern.

- George McGovern?

George McGovern, vous vous en souvenez peut-être, avait été vainqueur aux élections dans le Massachusetts !

Eugene McCarthy ne s'est pas engagé dans l'industrie hôtelière , pourtant il a continué à se présenter comme candidat à la présidence américaine tous les quatre ans jusqu'en 1992.

Siv Cedering est rentrée à Amagansett.

Cedering Fox a déménagé à Hollywood pour confronter sa beauté aux riches, puissants et bien introduits.

J'ai hérité de sa place de stationnement.

-----------------------------------

1 - d'autres récits, vidéos... sur Cornelia Street Café sont à lire en suivant les liens indiqués pour nos lecteurs anglophones

VARIOUS CAFÉ STORIES on our website STORIES : http://corneliastreetcafe.com/stories.html

THE MINISTER SPEAKS INTERVIEW

http://gearpatrol.com/2015/11/13/conversation-robin-hirsch-owner-nycs-intellectual-artists-cafe/

http://www.wbgo.org/internal/mediaplayer/?podcastID=7285&type=wolper

2 - Eugene Joseph « Gene » McCarthy, né à Watkins (Minnesota) le 29 mars 1916 et mort à Washington, D.C. le 10 décembre 2005, est un homme politique américain qui est resté longtemps membre du Congrès des États-Unis : il a siégé à la Chambre des représentants de 1949 à 1959 puis au Sénat de 1959 à 1971.

Trois questions à Jean-Claude Morera, traducteur de Carles Riba

- Au ton enthousiaste de votre présentation de cet auteur, on a envie d’en savoir plus sur votre « rencontre avec l’œuvre de Carles Riba ».

Vous êtes perspicace… Fils d’un exilé lié à Bierville et au groupe qui y séjourna avec Riba, je connaissais de longue date ce poème mais par sa légende seulement – c’est un texte mythique en Catalogne - et d’une façon toute extérieure. C’est beaucoup plus tard que, voulant approfondir l’héritage de la langue catalane, j’ai rencontré et traduit la cinquième élégie. En vérité ce fut pour moi une surprise, alors qu’un travail intérieur m’amenait à une conception de la vie certes différente mais plus spirituelle, de découvrir une œuvre dont la profondeur va bien au-delà d’un protestation politique ou d’un exercice nostalgique. C’est cela qui, après bien d’autres longues années, m’a décidé à en traduire l’intégralité.

- Ce sont les élégies d’un exilé par force. Mais est-on si loin des élégies du gyrovague plus heureux que fut Rilke ?

Fin germaniste – il avait étudié la stylistique en Allemagne - Riba connaissait l’œuvre de Rilke. Ses biographes notent qu’il eut entre les mains à Bierville – dans la dernière livraison de la revue Esprit, parue avant la déclaration de guerre - une traduction française des Élégies de Duino. Cela lui inspira peut-être son titre, en hommage ou plutôt en réponse me semble-t-il au grand poète. Évidemment tous deux prennent pour modèle l’élégie antique et leur façon d’écrire ne sont pas éloignées. Riba lui-même ne fait pas mystère de leur filiation commune avec les romantiques allemands. Et tous deux, de façons bien différentes, s’interrogent sur le mal et le deuil comme ils mettent la liberté de l’âme humaine au cœur de leur méditation.

Mais dans ses notes, Riba prend soin de prendre ses distances avec « l’orphisme panthéiste de Rilke ». À mon avis ce n’est pas seulement parce que dès cette époque et plus encore dans la suite de sa vie, le catalan se voulut un catholique orthodoxe. C’est surtout parce que l’expérience dont il rend compte est vécue comme une histoire de dessein et de rédemption singulière, comme une rencontre personnelle et une vocation inscrite dans une aventure collective quand, avec Rilke, si toutefois je l’ai bien compris, nous sommes immergés dans l’éternel retour.

Carles Riba

- Vous insistez dans la préface sur vos choix de traduction, en particulier sur votre regret d’être contraint de restituer cette poésie en vers libres. Traduire le catalan, qui pour le profane a l’air plus proche du français que le castillan, oblige donc à tant de sacrifices ?

Riba était un puriste et – sans excès de rigidité il est vrai - il avait fait de sa fidélité aux règles de la versification antique un élément constitutif de la poétique des Élégies. Il n’est que lire l’adresse finale ou ses notes introductives.

Cette façon d’écrire avait entre autres pour but d’ancrer son propos dans une tradition commune occidentale, à vocation universaliste, ce qu’on peut voir clairement dans l’élégie IX. On a pu remarquer[i] qu’il se serait éloigné de ce but en adoptant, comme il aurait pu en être tenté, le classique décasyllabe catalan.

Formellement, traduire en vers libre contredit donc son propos mais il est vrai aussi que les deux langues en présence sont proches et je me suis appuyé sur cette proximité pour que l’essentiel de la scansion ribienne résonne encore (et autant que possible car l’accent tonique est ou n’est pas) à l’oreille du lecteur. Ce choix qui m’est habituel conduit parfois à forcer un peu le sens des mots en français ou à employer des formules peu idiomatiques. Mais dans tous les cas j’ai voulu rester scrupuleusement fidèle au sens littéral du poème, ce qui m’a paru essentiel compte tenu de sa nature même. Et comme le catalan est très direct, avec beaucoup de monosyllabes, alors que le français est plus discursif, cela m’a obligé quelques fois à composer des vers d’une longueur à mes yeux excessive.

Mais là encore vous touchez à la vérité car j’avoue que ces regrets sont là surtout pour rendre sensible à un aspect de l’œuvre qui pourrait n’être pas suffisamment entendu et ont donc un petit quelque chose de réthorique…

[i] Remarque de Mme Marie-Claire Zimmermann, ancienne directrice du Centre d’études catalanes de l’Université Paris-Sorbonne (article publié dans l’ouvrage collectif « les exils catalans en France » PUPS, 2005)

Entretien avec Louis Dubost, précédé d’une lecture de ses poèmes

A force

de jouer à vivre

on n’écoute plus

le temps venir à soi

… « et le temps s’enfuit sans tourner la tête ».

Voici un recueil de quinze pages à peine qui tiendra lieu de compagnon de route à beaucoup d’entre nous.

Le vers à l’amble calme, parfaitement, aborde le grand âge, le « bord de l’abîme ». Parfaitement, mais que veut-on dire par perfection ? sinon une adéquation entre le sujet et la langue pour le dire. Et ce rien en plus, le génie.

Les fêlures et le reflux

vous entraînent vers

les sources d’une existence

aux trois-quarts parcourue

…

Se pencher sur sa jeunesse est un exercice courant, souvent dans le but de transmettre aux jeunes gens quelques recettes d’agitation. Là, c’est une autre offrande. Le poète veut-il retrouver quelque désert intact, une belle ruine ? non, un réel que viennent masquer d’ordinaire les ramures généalogiques. Lisons la suite :

en leur creux et reliefs

l’ossuaire natal

son silence

solaire.

Plus que jamais solaire, en effet, Louis Dubost n’est pas ingrat, ne reproche rien à cette longue vie qui lui a appris à vieillir. Ni reconnaissant, il regarde juste, d’un regard aiguisé, jamais blessant.

Et puis, il y a mieux à faire que d’imiter Sénèque. Commencer par ne plus espérer donner un visage à ce qui n’en peut avoir et demeurer là « embrumé de lumière ».

Mais surtout « attendre / intransitif ».

Libéré des objets (directs ou indirects)

en peau de chagrin

un peu plus recroquevillée

sous le soleil toujours plus haut.

Chaque nouveau jour est comme le dernier mot du poème, il vient à point.

Éviter de disserter trop pesamment sur ces pages si bellement et simplement imprimées au plomb, et libres d’être cousues par leur lecteur en cas de grand vent. Il vaut mieux revenir aux poèmes, directement, là, dans le soleil.

Trois questions à Louis Dubost :

— À la lecture de Fin de saison, je me demande où vont vos pensées, dans l’abîme ? vers le soleil ?

Fin de saison rassemble une bonne douzaine de poèmes tirés d’un ensemble en cours d’écriture sur le thème du « vieillir / mourir », ce qui n’est pas très original compte-tenu de mon âge — cette année, j’arrive à l’âge de mon père lorsqu’il est décédé. Me voici donc au bord de l’abîme (la mort) mais encore debout sous le soleil (la vie). Plutôt que ressasser avec regret et angoisse le passé (qui n’est plus), j’essaie d’envisager avec une sérénité minimale ce qui « est » à venir, le restant à vivre. Certes, la fin est inéluctable mais cette contrainte « métaphysique » ouvre un espace de liberté au poème : non pas un assemblage de mots (innocents), mais un langage qui ait du sens, qui précise le sens de tout ce qui est la vie. Ce qui me préoccupe, ce n’est pas tant mourir que « cesser » de vivre : : tant qu’on peut parler ou écrire, on n’est pas mort. En ce sens, j’espère, comme tout jardinier, une « belle » fin de saison ! Là aussi, je n’invente rien, je m’inspire de quelques « éveilleurs de pensée » qui m’ont marqué, tel par exemple Épicure.

— Un petit tirage, soigné, pour qui écrivez-vous ?

Oui, c’est un sobre et beau petit livre, typographié à l’ancienne et avec des pages non coupées. Il faut en féliciter le jeune éditeur, Julien Bosc, dont le choix de la fabrication des livres est à rebours des technologies nouvelles, apparemment. Certes, un petit tirage (200 ex.), pas seulement modeste mais « honnête » : l’éditeur promet ainsi de trouver 200 lecteurs, ce qui tout de même rend l’auteur un peu moins seul ! Dans ma vie antérieure d’éditeur, lorsqu’on me posait ce genre de question, je répondais que je savais faire 100 livres à 1000 ex., mais pas 1 seul livre à 100 000 ex. ! Au Phare du Cousseix, j’écris pour 200 lecteurs, puisque telle est l’offre ; si la demande augmente, on peut toujours opérer un retirage !

— En tant qu’éditeur, vous recommandiez aux jeunes impétueux qui voulaient à tout prix se faire imprimer de commencer par lire les autres poètes. Sans doute vendiez-vous moins de livres « Au dé bleu » que vous ne receviez de manuscrits. Que vous inspire le fait que maintenant chacun puisse faire son livre sur internet ?

Lors de l’aventure du « Dé bleu », bon an mal an, je recevais environ 500 manuscrits… Dont des romans, des nouvelles, des thèses de doctorat, des recettes de cuisine, etc. Et de la poésie dont les auteurs ignoraient mon catalogue et les choix qui orientaient ma pratique éditoriale. Ça m’a agacé et j’ai écrit une Lettre d’un éditeur de poésie à un poète en quête d’éditeur (éditions Ginkgo) : elle n’a rien perdu de sa pertinence et elle est encore distribuée en librairies : qu’on la lise ! Aujourd’hui, chacun peut publier un livre sur internet ce qui a des avantages : l’auteur a enfin son livre qui lui permet d’exister ès-qualité ; et c’est autant de manuscrits inopportuns qui n’atterrissent plus chez les éditeurs. Mais aussi des inconvénients : comment trouver des lecteurs pour ce livre-bouteille jeté dans les océans de la web-planète ? Question récurrente pour tous les « faiseurs » de livres. C’est tout de même quelque part « des » lecteurs qui « font » un écrivain.

Contre le simulacre : réponses de Bernard PERROY

J'ai l'envie impérieuse de conclure par un extrait des poèmes de Jean Joubert ((Jean Joubert, « L'alphabet des ombres », éd. Bruno Douvey, 2014)) :

Jardinier, arme-toi de ta sueur,

salue le ciel,

remue la terre la plus noire.

(…)

Et tu verras enfin jaillir de longues phrases

riches de fruits souverains

et d'oiseaux de lumière.