Deux exemples entre mille : le livre de poche Hachette a augmenté par deux fois ses prix ces deux dernières années : le volume simple coûte aujourd'hui 3 €.

Quant à la belle collection « Poésie N.R.F. », dont nous parlions à l’instant, elle vient, elle aussi, de hausser ses prix : le volume simple est passé de 3,50 f à 4,40 f et le volume double de 4,50 f à 6,00 f. À ce prix-là, peut-on parler d’une collection « populaire » ? Non, vraiment : au sens double de l’expression « à la portée de tous », on n’a jamais cru en France, qu’il était possible de répandre la poésie. C’est pourquoi nous avons décidé, à la librairie Saint-Germain-des-Prés, de lancer nos propres éditions. Il fallait connaître « l’oiseau rare ». Et, si nous n’avions aucune expérience en matière d’édition proprement dite, nous avions l’immense avantage de très bien connaître l’« oiseau rare », c’est-à-dire 1’« acheteur de poésie ». En effet, depuis décembre 1966, nous avons créé dans notre librairie un étage de poésie, ouvert douze heures par jour, sans interruption. Lors de son lancement, cette initiative provoqua pas mal de sourires : pour beaucoup, elle était perdue d’avance, et nos 3.000 livres et revues de poésie (sans doute le stock poétique le plus important d’Europe) allaient très vite se ternir de poussière ! Certes, les sceptiques avaient beau rôle : une récente enquête du Cercle de la librairie sur les ventes de poésie en France donnait en pourcentage, pour une librairie générale, de 0,5 à 2 % maximum du chiffre d’affaires. Pour notre part, ces ventes ont représenté 11 % de notre chiffre d’affaires la première année et 15 % la seconde — alors que le chiffre d’affaires global avait quasiment doublé ces deux années-là !

Quelles sont les raisons de ce succès ? Notre emplacement privilégié (nous sommes situés au cœur du quartier Latin) ? Peut-être... Mais surtout le fait qu’il existe en France — comme dans beaucoup d'autres pays — un « marché » poétique en puissance, solide, fidèle, important, qui n’a jamais été « démarché » par des méthodes commerciales dynamiques et modernes. À la librairie, chaque acheteur de poésie est « fiché » — qu’on nous pardonne ce terme ! — ce qui nous permet de maintenir avec lui des liens constants. Nous l’invitons plusieurs fois par trimestre à des vernissages, des expositions, des signatures, des soirées de lectures et de discussions qui tournent toujours autour d’un même thème : la poésie, et particulièrement la poésie de ces vingt-cinq dernières années. Grâce à ce contact quotidien avec des milliers de clients, de toutes catégories sociales, nous avons pu dégager certaines remarques importantes : — La poésie ne se vend pas plus aujourd’hui parce que les livres de poèmes — vendus en moyenne dix francs — sont trop chers. La poésie se vendrait mieux si ses amateurs, particulièrement en province, savaient où en faire l’achat de façon continue. Enfin, à une spécialité donnée correspond toujours un « animateur » spécialiste : chez nous, pour vendre de la poésie, il est d’abord recommandé de la lire !

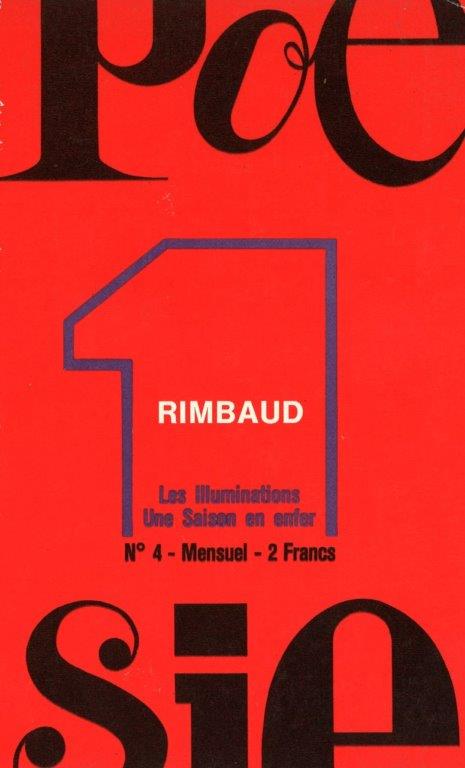

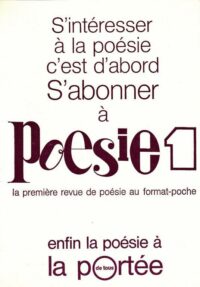

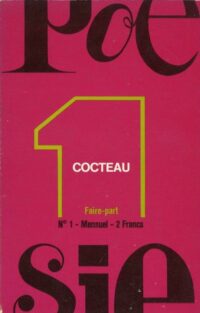

Poésie 1 est née de ces constatations bien... terre à terre ! Notre ambition : - offrir à tous (industriels, commerçants, cadres, ouvriers, étudiants...) ; partout (aussi bien dans les librairies, les kiosques que dans les grandes surfaces de vente, supermarchés, etc.) ; pour un franc seulement ; toute la poésie, sans exclusive ni parti pris. Sur le plan « littéraire », nous n’avions pas de problème : l’équipe de la librairie comprend dans son comité directeur deux poètes, Jean Breton, prix Apollinaire, et Jean Orizet, prix Marie-Noël, sans parler de tous ceux, critiques, journalistes, romanciers, qui gravitent autour de la librairie Saint-Germain-des-Prés. Nous nous faisions fort, avec l’aide de Guy Chambelland arraché de son mas de la Bastide-d’Orniol pour la circonstance, de trouver les poètes « « classiques » et « modernes » qui feraient de cette collection la première ouverte à tous les courants de la poésie française et étrangère.

De l’idée à la réalisation. Sur le plan « pratique », les difficultés étaient plus nombreuses. Elles pouvaient d’ailleurs fort bien se résumer en une seule phrase : comment faire pour vendre un franc au public un livre dont le coût de fabrication est sensiblement le même ? Dans l’absolu, cela revenait à perdre 33 centimes (33 % étant la remise de base en librairie) chaque fois que l’on vendait un exemplaire de Poésie 1 ! Nous voulions bien sortir la poésie de son « « ghetto » - mais pas à ce prix-là ! II fallait donc trouver un mécène. En France, malheureusement, ils sont plutôt rares et Poésie 1 n'aurait sans doute jamais vu le jour si nous n’avions pas songé, tout à coup, à la publicité. Notre raisonnement était simple : pour que notre collection de poésie ait une véritable audience auprès du grand public, il fallait la tirer à 100.000 exemplaires minimum. Mais à ce chiffre de tirage on devient, qu’on le veuille ou non un « support publicitaire » intéressant, et pour une fois original, puisqu’il s’agit, ne l’oublions pas, de promouvoir la poésie ! L’idée était lancée : en voulant mettre la poésie à la portée de tous, nous nous retrouvions « marchands d’espaces » ! La publicité au service de la poésie, quel scandale en perspective pour nos « beaux esprits » ! Mais les « justifications » — si tant est que nous en ayions jamais eu besoin — ne nous manquaient pas, à commencer par la presse littéraire, et la presse en général. Pour la recherche des annonces publicitaires, nous avions trois sortes d’arguments : Notre prix de vente : il nous mettait à l’abri des remarques du genre : « Vous avez beau tirer à 100.000 exemplaires, vous ne vendrez rien ! » car un franc, même pour un livre de poésie, ce n’est plus un prix de vente, c’est un argument d’achat ! La présentation de Poésie 1 : un « vrai » livre de 128 pages, couverture quatre couleurs, qui, comme tous les livres de poche en France, après lecture, serait automatiquement placé dans une bibliothèque. Son « impact publicitaire » n'était donc plus limité dans le temps, comme un journal quelconque.

L’intérêt « psychologique » de la formule « poésie et publicité » : en permettant la diffusion massive, à très bon marché, des grandes œuvres poétiques, la publicité allait enfin faire « œuvre utile ». Pour une fois, elle ne ferait pas acheter n’importe quoi, elle ne serait plus considérée comme le symbole exécrable de la société de consommation ! Forte de cette argumentation, l’équipe de publicité de la librairie, dirigée par Jean Bouilhaguet, commença sa prospection. Les premiers rendez-vous furent, pour le moins, drôles : les amateurs de poésie sursautaient quand on leur parlait de publicité ; les publicitaires quand on prononçait le mot « poésie ».' Mais très vite l’intérêt « publicitaire » de Poésie 1 – support créé malgré nous, pour les besoins de la « cause poétique », il faut le souligner — sembla indéniable.

Deux sortes d’annonceurs réagirent parfaitement à notre idée : Ceux qui ont l’habitude de la publicité dite de « prestige », de « relations publiques », celle qui ne table pas sur une rentabilité immédiate mais sur la création d’une image de marque, comme une banque (le Crédit français), les compagnies d’aviation (Air-Canada), les parfums (Chanel), etc. Les éditeurs, de livres ou de disques (comme Adès et Pathé-Marconi). Pour les premiers, Poésie 1 est en quelque sorte le premier pas vers le « mécénat » — en vogue depuis des années aux États-Unis mais ignoré totalement en France. Quant aux seconds, et particulièrement les éditeurs de livres, leurs réactions furent symptomatiques. Jusqu’à ces dernières années, les éditeurs français étaient plutôt contre la publicité et les résultats de leurs campagnes publicitaires n’avaient rien d’encourageant. Une conception publicitaire nouvelle... Poésie 1aborde le problème de la publicité du livre sous un angle absolument nouveau : c’est, en quelque sorte, la promotion du livre par le livre lui-même. À priori, le cercle parfait : une promotion d’un livre disons relativement cher (nouveautés, livres de fonds), dans un livre très bon marché (un franc), à très grand tirage (100.000 exemplaires minimum), faite pour la première fois dans les librairies (lieu où, jusqu’à preuve du contraire, on vend le plus de livres), par les libraires eux-mêmes (qui sont, là encore jusqu’'à preuve du contraire, les plus qualifiés pour la vente des livres), directement aux vrais lecteurs, car on n'achète pas de poésie, même à un franc, si ce n’est pour la lire.

L’avenir nous dira si les 24 éditeurs qui nous ont suivis dans ce raisonnement ont eu raison de nous faire confiance. Lorsque les trente pages de publicité (chiffre fixé pour mettre en route l’impression) furent trouvées, on aborda le problème de la diffusion. Le problème était, là aussi, très complexe : d’une part, il fallait diffuser massivement Poésie 1 ; d’autre part, il était impossible de vendre aux libraires un livre d’un franc à l'unité. Une méthode de vente antitraditionnelle. Pour résoudre cette difficulté, notre diffuseur, Bernard Laville, prit sur lui de bouleverser radicalement les méthodes traditionnelles de diffusion du livre en France. Soulignant qu’il n’était pas intéressant pour un libraire de vendre des livres trop bon marché avec une remise habituelle, il proposa de grouper trimestriellement par 4 ou 5 titres la publication de Poésie 1 et de livrer la collection en coffrets normalisés de 100 exemplaires au minimum (soit 20 ou 25 exemplaires par titre de série trimestrielle) avec une super-remise, mais en compte ferme.

La formule, dans sa nouveauté, avait le mérite de satisfaire tout le monde : le libraire, parce que la vente de Poésie 1, malgré la modicité du prix, devenait rentable ; le diffuseur, parce que cela facilitait l’emballage, l’expédition et la facturation qui auraient posé des difficultés insurmontables avec 100.000 exemplaires d’un livre à un franc ; l’éditeur, qui pouvait « « planifier » facilement avec son imprimeur le programme d’une année ; l’annonceur, enfin, qui pouvait se dire qu’un libraire vendant cent fois au minimum la même publicité pour tel ou tel livre dans son magasin ne pouvait pas ne pas vendre, ou tout au moins avoir en stock, un exemplaire dudit livre. La diffusion réglée, il fallait mettre au point notre propre campagne de presse : il fallait que du jour au lendemain tout le monde connût Poésie 1. Et ce n’était pas facile de promouvoir un livre de poésie qui n’existait qu’à l’état de maquette (ô combien !) artisanale. Mais Catherine Clément, notre attachée de presse, sut par une très habile campagne d’échanges de publicité avec la presse littéraire, le Nouvel Observateur, France-Soir, et surtout Europe 1 et Radio-Télé Luxembourg, mener à bien cette rude tâche. Un défi, une ambition, un pari. À ce moment-là, tous nos problèmes pratiques étaient réglés : il ne restait plus qu'un grand point d’interrogation : le « contenu » de Poésie 1 allait-il séduire le « grand public » ? Il faut dire que ce « contenu » n’était pas celui d’un livre de poèmes ordinaires. Des millions de gens simples, avions-nous constaté, n’osent pas aller à la poésie de peur de ne pas la comprendre. Une soi-disant « élite » s’obstine à l’enfermer dans une espèce de « ghetto littéraire ». C’est un domaine réservé aux nantis de la Culture. Nous n’étions pas d’accord : pour nous, la poésie a toujours été un chant à hauteur d’homme — et si possible d’« homme ordinaire ». C’est pourquoi nous allions demander à des personnages dans l’actualité, bien loin des cercles littéraires, de nous dire avec des mots simples, directs, pourquoi ils aimaient tel ou tel poète. Et c’est ainsi que nous avons demandé à Jean-Paul Belmondo de nous parler, sans forfanterie, de son « Rimbaud à lui » ; à Lucien Morisse, directeur des programmes à Europe 1, du « Verlaine qu’'il aime » et qu’il rapproche de Brassens et de Brel ; à Marcel Bleustein-Blanchet, président-directeur de Publicis-conseil, de Mallarmé qui fut, on l’oublie trop souvent, passionné par la publicité ; à Jean Marais du Jean Cocteau qu’il a si longtemps connu : et à Daniel Gélin des 9 jeunes poètes publiés en même temps que ces glorieux aînés. Et nous avons fait suivre ces avant-propos — qui servent en quelque sorte de « marches » entre la poésie et le grand public- d’une préface d’un spécialiste replaçant l’œuvre du poète dans son contexte historique et littéraire. Mais cela ne nous suffisait pas : Poésie 1 se devait d’allier aussi peinture et poésie. Raymond Moretti, que certains considèrent comme un des meilleurs parmi les jeunes peintres contemporains, accepta avec enthousiasme d’illustrer chaque poète. Il aurait voulu jouer avec les couleurs : notre « timidité » budgétaire ne lui permit qu'une illustration en noir et blanc. Le résultat n'en est pas moins surprenant d’authenticité et de force.

Le 30 mai 1969, les premières séries de Poésie 1 arrivaient enfin chez les libraires : quarante-cinq jours plus tard, 90.000 exemplaires étaient vendus, déjà. Ces chiffres, pensons-nous, se passent de commentaire. Le slogan de Poésie 1 : UN DÉFI : la poésie enfin à la portée de tous ; UNE AMBITION : des millions de lecteurs ; UN PARI sur l’avenir de la poésie, n’est plus, semble-t-il, une boutade.