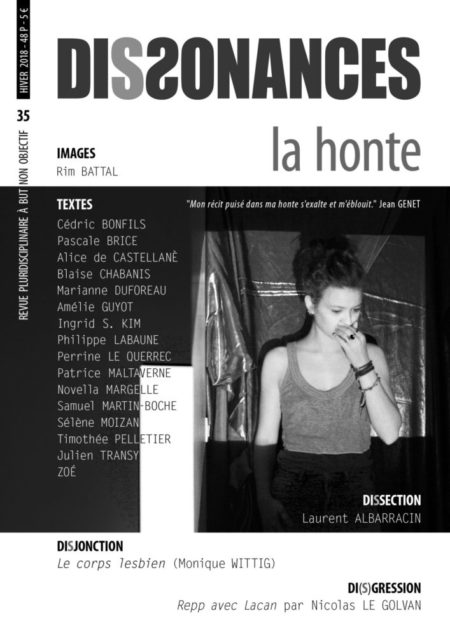

“Dissonances” numéro 35 : La Honte

Recours au poème parle régulièrement de la revue Dissonances, revue thématique et semestrielle qui, depuis 2002, explore avec constance et sans barrières des domaines variés et souvent effectivement "dissonants" – traités avec originalité et un goût certain de la provocation, qu'on apprécie dans un discours ambiant consensuel et policé. La liste des thèmes est éloquente : Les Etats-Unis, L'Europe, la Religion, le Sexe, la Mort, la Folie, la Laideur (on aimerait y jeter un coup d'oeil à l'aube d'un Printemps des poètes consacré à la beauté), l'Argent, le Futur, la Merde, l'Amour, la Peur, Ivresses, L'Autre, Insurrection, Masques, Entrailles, Idiot, Maman, Le Vide, Rituels, Superstar, le Mal, la Peau, Animal(s), Orgasmes, Ailleurs, Tabou (auquel j'ai eu le plaisir de participer - plaisir augmenté du fait de savoir que les publications, anonymées, ne permettent pas les "coups de pouce" aux "copains), Que du bonheur!, Désordres, Nu, Fuir, Traces, La Honte - et à venir : La Vérité.

La revue se revendique "revue pluridisciplinaire à but non objectif" – mission accomplie !

La partie création présente des textes (poèmes ou prose) et un portfolio de 10 pages consacré à un artiste qui a "carte blanche". Suit un volet "critique" divisé en 4 parties : la "dissection" d'un auteur répondant à un questionnaire fixe, la "disjonction" où 4 chroniqueurs rendent compte de leur lecture d'un livre remarquable, puis "dissidences" qui présente 8 ouvrages "coups-de-coeur" parus chez de petits et moyens éditeurs, et "digression", consacrée à un domaine autre que la littérature.

Soit, pour le numéro que j'ai en main, 16 variations autour de la honte, accompagnés de belles photos en noir et blanc, comme toujours pour cette revue grand format sur papier glacé. Où la vergogne se pare de nuances, mais prend source le plus souvent au sein de la famille ou dans le rapport amoureux.

Le portfolio est consacré à la photographe Rim Battal et s'ouvre sur la carcasse d'un lapin écorché : l'artiste a photographié, en très gros plan, les entrailles de l'animal, comme l'aruspice tripier, en quête de l'éventuel siège de la Honte – en résultent des photos étranges, dans des nuages de gris où se devinent plèvre, tissus gras, nerfs et os... comme des épiphanies presqu'irréelles - et envoûtantes.

C'est Laurent Abarracin qui se plie au jeu questionnaire, tandis que Le Corps lesbien, de Monique Wittig, fait l'objet de 4 lectures par Julie Proust-Tanguy, Jean-Marc Flapp, Anne Monteil-Bauer et Côme Fredaigue. Le lecteur de la revue se fera - peut-être - une idée complexe de l'ouvrage, entre l'émotion ressentie par la première lectrice et l'ennui évoqué par le dernier... il aura à coup sûr envie d'y aller voir par lui-même.

Le numéro se clôt sur un article de Nicolas Le Golvan, établissant un parallèle entre l'humoriste Repp et Jacques Lacan.

On a plaisir à annoncer que le numéro 36, sur la vérité, attend des contributions, à envoyer jusqu'au 31 janvier - et qu'il est très facile de s'abonner.