Ce livre se reçoit comme un cadeau ami, tant il a préservé la trace de ceux qui l’ont conçu. Le dos de couverture, cousu d’un fil bis, marque une attention éditoriale imprévue (à la chinoise). La photographie en noir et blanc de Pascal Durif, collée sur la première de couverture, capture son titre magnifique Arbre au vent, les noms des auteurs et le logo extrême-oriental de l’éditeur1Un éléphant dodu. Le Petit véhicule est une des trois options bouddhistes..

Christine Durif-Bruckert , Arbre au vent, Texte, Photographies Pascal Durif, Editions du petit véhicule, 25€, septembre 2018

Ce titre est juché au-dessus de trois arbres bousculés par la tempête, au-delà des graminées couchées par une rafale, tandis que de lourds cumulus roulent et s’enroulent dans le ciel en un camaïeu blanc-gris-noir. Lettres et images conjuguent, avec sobriété, leurs énergies respectives pour se glisser dans la vision d’Artaud d’un « arbre au centre du vent ».

Les photos, au-delà de représenter un paysage à la beauté presque tragique, se déploient en un clair-obscur invitant à la transcendance. La lumière sait ourler les feuillages, se diffuser sur les herbes, émaner d’un horizon sous des cieux orageux à la Vlaminck. Ici un tronc dresse son écorce sculptée comme des tresses, là des racines musclées s’arc-boutent dans la neige, tels des humains enchâssés dans la matière.

La poétesse Christiane Durif-Bruckert appréhende ces arbres en « êtres de parole qui nous parlent du prodigieux dépouillement ». Comment traduire ce qu’elle capte ? « L’arbre est en moi comme un cri/Jusqu’aux soupirs des étoiles/Jusqu’au silence de l’air. » Un appel que la lectrice entend, puis écoute au fil des pages.

Chaque arbre est porteur d’un certain état d’âme, découlant de sa forme ou son environnement. Celui qui est « lourd » et « rustre » est « une révolte/des solitudes désirantes ». Quelquefois ses « pattes velues s’allongent/supplient encore le vent ». Celui qui est frêle, « aux aguets de l’aube » (…) « pleure à l’unisson des âmes endeuillées/de la nature abimée ». Il n’est parfois « pas plus épais qu’un souffle ». Celui dont les « branches se courbent vers le passant/lui font la révérence/le touchent jusqu’à la racine des poèmes/jusqu’au tangage des âmes ».

Certains arbres, ancrés au bord des rivières, « s’embourbent dans d’énormes vasques/sortes de béances imaginaires qui absorbent les gémissements du vent ». Ils se reflètent parfois dans l’onde et « un tremblé de rainures affronte les profondeurs de l’eau ». Leurs racines entrelacées s’égarent « dans les profondeurs obscures », faites de « substances indéchiffrables/de pierres/de restes de bois/ se désaltèrent à la source de la nuit ».

Ils forment parfois un couple aux « troncs enlacés », offrant leur « destin d’éternité au milieu de plaines traquées/ravagées par les vents ». Ce « tronc noué, alambiqué » est « trace des conflits ». Il advient aussi que l’arbre soit mourant : « son agonie/fait sourciller le cœur du vent. (…) Il marche vers une éternité sans retour ».

Ainsi en est-il de l’« esprit des arbres », très humain somme toute. Cet ouvrage est hanté par le silence, la lumière, le vent, le destin, l’éternité… Le silence y est « troublé par la lumière ». Un « vent de fièvre » casse les écorces. « Entêté/déboussolé/désaccordé » et « nu », il « fait pénétrer les soleils couchants dans l’éclat de ses rêves ». Autant d’états exprimant ce « temps qui pénètre lentement/l’écorce des mots ».

Ces ressentis romantiques élèvent la pensée vers le religieux. La poétesse évoque une « cathédrale de bois », la « perte d’innocence », la « parabole divine », « l’éternité des prières » ou le « ciel » qui « attend » l’arbre en croissance. Et puis, hors de tous ces instants d’arbres, une lune « cherche sa place/Ebouriffée par le désir/elle boit goulûment le déplacement du temps/de branche en branche/écrit le réel. » Elle renvoie à notre propre réalité habitée par les vents, les silences, et bien sûr les arbres.

Joseph Thermac, Du sublime moderne

Il se peut que Joseph Thermac soit un poète de la dérive, happé par cette zone où le réel cesse subrepticement de l’être. Ses dix nouvelles sublimement « moderne » ou modernement « sublime » se déclinent sous l’égide d’un Kafka désolé du bonheur de sa sœur – si banal – après mariage ! Le frangin Kafka en perd jusqu’à « la sensation des muscles » de ses bras, du moins dans son Journal… Une question sur la perte ou le bonheur que l’on retourne à l’auteur de l’ouvrage et même à soi-même, lecteur?

Joseph Thermac, Du sublime moderne, Illustrations Chantal Prévost, La fabrique du pré, 2018, 16€

Que trouvons-nous dans ces écrits où l’ordinaire vacille sans en avoir l’air, entre en décalage et se mue subrepticement en a‑ordinaire2Néologisme pour dire l’ébauche d’insolite? Dans une première nouvelle, le héros Vsevolod s’aventure en un « établissement » qui appelle ses membres de sections par ordre alphabétique. La « femme » (mi-chef.e, mi prof) questionne sur l’avenir de chacun, oui mais la réponse est « facultative ». Cette Madame Corneille exige — ni plus ni moins — du « un peu plus, un peu moins facultatif » ! Pas évident. Indiquer la profession des parents ne sert à rien… Que faire ? Comment quitter cette drôle de salle de classe, dont la sonnerie n’autorise pas à « bouger » en fin de cours !

La leçon suivante aura lieu au même endroit. Tout est ainsi inattendu, « sans queue ni tête », ni tête à queue ! De quoi muer ce facultatif en « énigme » introduisant un univers où rien n’est à comprendre ! Pourquoi alors ne pas prendre la « liberté de souffler sur le causse » ? Dans une autre nouvelle, chercher le tableau L’origine du monde se mue en parcours géographique dans le musée d’Orsay, masquant — de fait — un souci plus métaphysique. Vouloir aller quelque part est écarté au profit d’un « voyage dans le temps » plus philosophique. A remarquer la peinture de Luc-Henri Lefort, oeuvre d’une promenade véritable… en un puissant paysage d’amour3Intitulée comme le célèbre tableau de Courbet et peint sous le même angle.. Dans une troisième nouvelle de facture plus classique, le major Spengler détaille par strates superposées et pertinentes son « carnet » à souvenirs. Occasion de réfléchir sur la « quête » des hommes en… observant des faiseurs de trous sur la plage (ces « bêcheurs » tomberont dedans) qui côtoient un rameur (dont la barque chavirera). Que penser de la « sagacité » humaine ? Samuel, le petit fils du major, a ouvert pour nous le journal de l’ancêtre d’où est extrait le présent récit. Au fond, telle est la marque de la liberté – de l’auteur ? du narrateur ? du lecteur ? — qui tente de répondre aux questions qui nous « taraudent ».

Dans l’univers thermacien, ce n’est pas la terre qui est bleue comme une orange surréaliste (dixit Eluard), mais bien le ciel dont le bleu n’est pas aussi bleu que chacun le croie ou le voie. Pour illustration, le « sublime moderne » de la dernière nouvelle est la marche d’un élève vers le domicile de son directeur de thèse, découpée en étapes (du primo au septimo) révélant que nous ne sommes guère que des « illusions ». Pour preuve, ce commentaire de lectrice qui paraphrase l’auteur et rappelle notre présence en ce monde dans lequel nous sommes « absents à nous-mêmes », absence à soi qui est néanmoins une « prégnante présence » au monde. De quoi se perdre dans ce ruban de Moebius mental.

- Revue Dissonances n°42, mai 2022 - 6 juillet 2023

- Revue Dissonances n°42, mai 2022 - 5 septembre 2022

- Christine de Pizan, Cent ballades d’amant et de dame - 6 juillet 2022

- La revue Florilèges n°187 - 28 juin 2022

- Armand Dupuy, Selfie lent - 28 décembre 2021

- Gilbert Lascault, Petite tétralogie du fallacieux - 6 octobre 2021

- Marie Etienne, Antoine Vitez et la poésie, La part cachée - 6 mai 2021

- L’Intranquille 19, revue de littérature - 21 février 2021

- Florilège, revue trimestrielle, n°174 - 6 février 2021

- DISSONANCES, Feux, n°38 - 5 janvier 2021

- Barry Wallenstein, Tony’s blues - 5 janvier 2021

- Luminitza C. Tigirlas, Noyer au rêve, Avec Lucian Blaga, Poète de l’autre mémoire, Fileuse de l’invisible, Marina Tsvetaeva - 6 octobre 2020

- Verso n°179, Ici & ailleurs - 6 septembre 2020

- Aragon, La grande Gaîté suivi de Tout ne finit pas par des chansons - 6 mai 2020

- Albertine Benedetto, Vider les lieux - 21 avril 2020

- Clara Régy, Ourlets II - 5 février 2020

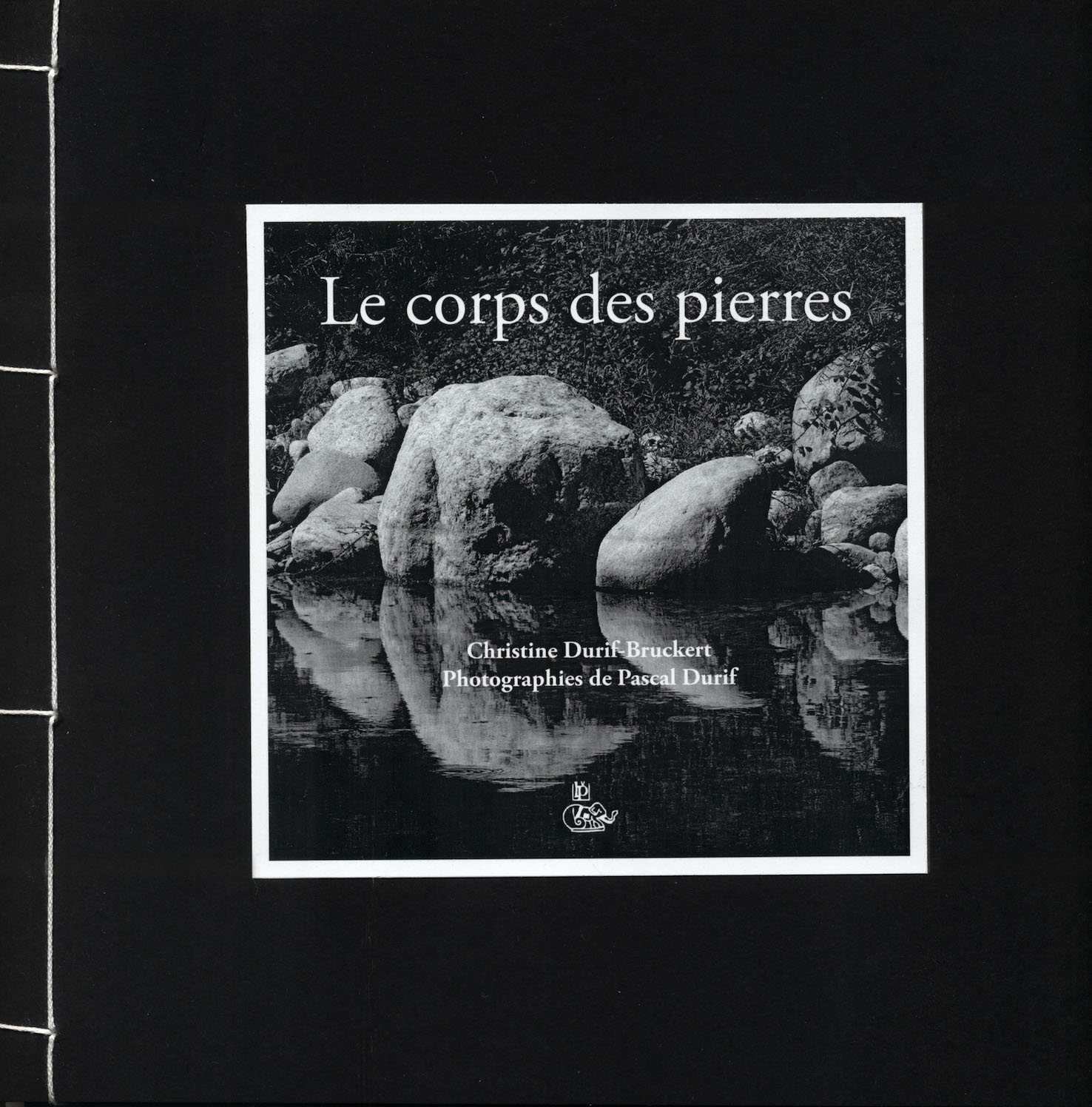

- Christine Durif-Bruckert, Le corps des pierres - 20 décembre 2019

- Louise de Coligny-Châtillon dite Lou, Lettres à Guillaume Apollinaire - 19 novembre 2019

- Christine de Pizan, Cent ballades d’amant et de dame - 6 novembre 2019

- Cairns 25, Murs, portes ou ponts - 6 novembre 2019

- Estelle Fenzy, La Minute bleue de l’aube - 14 octobre 2019

- Philippe Jaffeux, 26 tours - 25 septembre 2019

- Patrick Pécherot, Lettre à B - 1 septembre 2019

- Wislawa Szymborska, de la mort sans exagérer - 4 juin 2019

- Fil autour de Catherine Gil Alcala, Serge Pey, Olivier Domerg - 4 mai 2019

- Christine Durif-Bruckert , Arbre au vent, Joseph Thermac, Du sublime moderne - 3 février 2019

- Jean-Claude Pirotte et Didier Cros, les livres bilingues pour la jeunesse : Maya Angelou, Carson McCullers - 4 janvier 2019

- Xhevahir Spahiu, Urgences — Urgjenca - 5 novembre 2018

- Constance Chlore, L’Alphabet plutôt que rien - 4 septembre 2018

- Patrick Chamoiseau, L’Empreinte à Crusoé, La Matière de l’absence - 6 juillet 2018

- Jean Fanchette, L’île équinoxe - 5 juillet 2018

- Revue TXT 32 : le retour - 3 juin 2018

- Roland Dubillard : Je dirai que je suis tombé, suivi de La boîte à outils - 5 mai 2018

- Christian Bobin, L’homme-joie - 5 mai 2018

- Écritures féminines : découvertes de Claire Dumay, Doina Ioanid, Marcelline Roux - 6 avril 2018

- André Velter, N’importe où - 1 mars 2018

- Ecritures féminines : découvertes - 1 mars 2018

- Carole Carcillo Mesrobian et Jean Attali, Le sursis en conséquence - 26 janvier 2018

- Les carnets d’Eucharis, La Traverse du tigre, hors série - 26 janvier 2018

- Baptiste Pizzinat, Les mots rouges - 26 janvier 2018

- Bernard Fournier, Lire les rivières, précédé de La rivière des parfums - 22 novembre 2017

- Robert Desnos, Nouvelles Hébrides suivi de Dada-surréalisme 1927 - 22 novembre 2017

- Jacques Demarcq, Suite Apollinaire - 22 novembre 2017

- Jacques Demarcq, d’ubu fait dure loupe - 22 novembre 2017

- Les cahiers du sens, 2017, n° 27 - 11 octobre 2017

- Le Journal des poètes 2, 2017, 86e année - 11 octobre 2017

- Dissonances – Le Nu - 30 septembre 2017

- Fil de lecture autour de Marilyne Bertoncini, Denis Emorine et Jasna Samic - 29 mai 2017

Notes