Élégies en noir et blanc, l’œuvre de Philippe Lekeuche

L’entreprise poétique de Philippe Lekeuche est adossée à une bibliothèque de travail, nichée dans une mémoire généralisée, mur de textes légendés où la création s’engendre d’une lecture et d’une réécriture de textes antérieurs. La poésie est traversée et « redéfinition de la tradition », héritage et recréation, mémoire et circulation qui affluent vers l’avenir. L’aspect novateur de cette poésie est constitué par ce mouvement d’échange entre les morts et les vivants, de retour du passé vers l’avenir. C’est ce mouvement d’échange qui porte cette poésie toujours plus loin dans l’entente du monde.

La langue de Philippe Lekeuche est une langue sobre mais « travaillée » par différentes forces et elle intègre, en les revisitant, des formes venues de la tradition poétique. Le titre de son recueil Élégies, le dit bien. Dans l’Antiquité, l’élégie correspondait d’abord à une métrique. C’était une pièce de vers alternant hexamètres et pentamètres en distiques, qui, associée d’emblée au regret, était un chant de deuil, de mort et de sacrifice. C’est plus tard dans l’histoire littéraire que l’élégie se fait plus intime et fragile pour souligner la rupture amoureuse, la peinture mélancolique du temps qui passe ou encore l’évocation nostalgique de lieux d’enfance.

L’élégie de Philippe Lekeuche n’est donc pas enfermée dans des codes ou des contraintes métriques mais tributaire du désir, du secret et du cœur. La solitude, l’absence, la blessure ne sont plus seulement plaintes ou chants de mort, mais chants de vie, mélange de souvenirs fragiles venus avec le bonheur d’écrire car parfois « Joyeux dans le sang me trempe l’amoureux ». Tout est fondé sur ce pouls vivant, ce mouvement de houle et d’aller-venir oxymorique qui nous fait alterner de la joie à la tristesse, de la légèreté à la pesanteur : « Léger, tel une gazelle à l’apocalypse ». L’ancrage se dénoue qui crée ce flottement, ce désœuvrement, cet écoulement, cet effondrement mais aussi cet envol celui des passereaux et le galop des chevaux d’or.

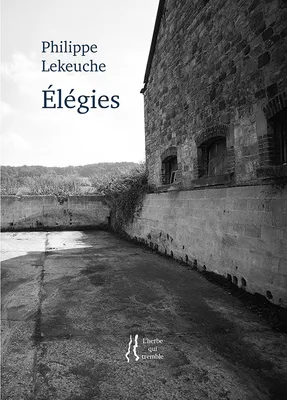

Philippe Lekeuche, Élégies, avec des photographies de l’auteur, Éditions l’herbe qui tremble, 2025.

Dans cette intensité lyrique impersonnelle, le ‘je’ et le ‘tu’ restent anonymes, le ‘tu’ c’est la voix du poème, l’autre en soi, tout le monde, n’importe qui :

Les éboulis de toi-même

Coulent sur ma paroi d’âme

Car le poème fait lien vers l’enfance, une enfance universelle qui est en nous : « Le petit garçon que tu fus demeure ». Le poème constitue une remontée d’enfance. L’enfant ouvre une énigme à déchiffrer, tout comme la poésie. L’enfant révèle le sens sacré et mystérieux des mots, il est un intercesseur, un médiateur, messager du lien vers les mots, il devient consubstantiel à la poésie même, permettant de faire renaître le vrai sens des mots. Neige par sa virginité, Sang par sa cruauté et sa pureté même :

L’enfant, au vierge regard, est un miracle

Il ne vieillit jamais alors que l’homme

Sage et mûr s’aveugle.

L'enfant de poésie est le plus substantiel allié de l'homme de poésie. De l’origine à la mort, c’est aussi l’enfant qui fait lien dans le temps. Il est curieusement le relais vers le passé, vers une origine immémoriale. Magicien, il peut traverser le temps et relier les âges entre eux et rencontrer :

Les adolescents qui se promènent

Avec de doux moineaux sur l’épaule

Les premiers âges de la vie sont capables de faire renaître la fraîcheur, sautant tel le poulain dans la jeune prairie, chantant comme « la mésange enjouée au bord de [la] fenêtre ». La vie est permanent retour, forme d’éternité cyclique qui va et vient, revient toujours en forme de ritournelle ou de refrain :

Ils sont la pensée de la vie vivante

Cela passe et revient toujours

La marche du poète – dans les paysages et leurs photographies, dans la contemplation des arbres, des eaux, des écluses, des plaines ouvertes, des couloirs mythiques, des roches et des ouvertures en noir et blanc – arpente l’ouvert rilkéen, comme renouant tous les âges du poème, aussi bien la comptine de l’enfant que le chant romantique de l’adolescent dans les rues de Tournai, ou encore l’élégie un peu nostalgique de l’homme adulte penché sur son passé :

Déjà s’éloignait le jeune homme

Tel un souvenir, vers le sous-bois

Et la poésie comme la vie revient toujours :

Rien ne détruit ce souffle et quand nous sombrons

Que tout est perdu, tu reviens Poésie

Car la vie et le poème sont faits de brisures, de blessure et de sang :

J’ai pris mon poème, l’ai jeté à terre

En morceaux éclata, se mit à être

Et, avec la blessure, le sublime comme une lumière, une épiphanie, se met à briller, la grâce illuminant le jour.

Car, même chez le petit garçon pur, habite la blessure, celle donnée par le Roi des Aulnes, celle portée par le Roi pêcheur, celle que ne voit pas Perceval, celle de la plaie de la mère :

Le petit garçon joue, son ballon dévale

Il porte en lui la plaie de sa mère

Malgré la danse des fleurs, malgré le cristal de rythme :

Dansent les petites fleurs

Silencieuses dans la joie

Elles pensent ces pensées

Au soir bleu florissantes

L’arrachement perpétuel existe et « renverse » malgré le désir insistant d’infini. Le poète travaille à la fois avec l’abîme qui est en lui et avec le plus aérien. L’importance vitale est celle de la mémoire mais aussi celle de l’oubli. La mémoire de l’oubli, la trace de l’effacement. La pellicule brûle, comme celle des anciennes photographies, empêchant de voir l’image et l’histoire. Et le voir, le non-voir, est aussi mémoire, mémoire béante, intervalle d’une déchirure : « La mêmeté, toujours, de la blessure ». Photographie illuminante par son absence même :

Et ces photographies qui n’ont

Pas vu le jour, que le jour n’a point

Connues, prises par quelqu’un qui est mort

Je veux dire dans la perception pure

Celle-là, pellicule perdue

Poème calciné ou « poème qui sauve », et c’est le même poème. Le poète, dans sa parole poétique, se transforme en une instance chorale, anonyme, archétypale, qui fait résonner la voix collective, la voix d’une communauté comme le fait le masque théâtral dans les tragédies grecques :

Et cependant j’écris, je suis écrit par

Des phrases, une bouche anonyme

Je bute sur ces ombres chancelantes

Entre présence et absence, le poème est aussi ce qui se donne à voir, épiphanie, textes, photographies se livrant dans leur architecture mouvante et s’appuyant sur un dispositif visuel qui souligne l’importance du regard comme arpentage, métrage mais aussi contemplation, fascination :

Nos âmes enfuies étaient loin

Perdues dans les photographies de jadis

Photographies émerveillantes par leur absence même d’enluminures. Livre d’un voyant : le poème se laisse traverser par les mythes, les images perdues de chevalerie :

Hé bien, je vivrai, car la voix m’avait dit enfant :

Tu vates eris, je jouais à la guerre, au chevalier

Le poète est le palimpseste où s’écrivent les légendes, les contes, Le Roi des Aulnes, les « grands mythes », le dieu Œdipe, la Mémoire et les Moires :

Où s’écrit l’effacement, le blanc

Le secret de notre être est la blessure, une vérité blessée, un mot qui toujours manque, une photographie perdue, un enfant mort ou qui a grandi, une vie arrachée, des pages non écrites, une mémoire de l’oubli, un dessaisissement :

Je ne te connais pas toi que j’aime et plus je

Te connais moins je te connais, toi qui

Habites mon non-savoir

Et pourtant ce qui demeure le poète le fonde :

Ce Texte fait d’arbres, d’ombres et de nuits

Ici nuit, sang et neige se retrouvent comme éléments fondamentaux, millénaires, lieux communs de la profondeur humaine : lieux de la songerie et des songes, lieux des rêves et de la sauvagerie, lieux du lyrisme partageable, ceux de la « grande commune ». Chez ce poète, il y a à la fois mémoire et effacement, l’inscription est présente avec ce qui la gomme. La trace s’allie à ce qui la fait disparaître, l’absente, la renvoie au néant. Toute la poésie de Philippe Lekeuche est ainsi fondée sur ce renversement actif et fédérateur d’un processus d’oubli et d’oblitération, sur le fil précaire d’une poésie entre inscription et disparition. L’œuvre n’est pas seulement un constat de regret ou de deuil et s’attache moins à ce qui est porté disparu qu’au mouvement même de passage et de ce qui est amené à disparaître. L’écriture en noir et blanc est ici comme la photographie imprenable d’une trace qui déjà s’efface, tout en ayant eu lieu irrévocablement, d’une présence qui serait toujours à la fois advenue et en train de s’évanouir. Poétique du passage, où se joignent la magie de la rencontre et l’éclosion de la présence à la disparition et à la méditation de la fin. L’écriture est bien cette tension perpétuelle entre ce qui s’affirme et se nie, comme rythme d’une présence-absence, celle même de l’être humain, de son d’art, photographie et écriture :

En attendant je faisais des photographies

Qui voyaient ce qui manque à la perception

Des choses simples, élémentaires absentes

Que captait l’appareil, un tremblement de l’œil

Un murmure gravé sur le mur