I

Gog et Magog

En troupeaux, comme font les ânes sauvages,

vainement allait et revenait en vain

Gog et Magog avec ses noirs charriages ;

et la montagne les voyait dans la plaine

errer, et entendait parmi les tourmentes

les claquements de leurs fouets portés au loin ;

et un braiement parvenait, de ces nations

de Mong, comme une humble rengaine d’hyènes,

à l’infrangible Porte de l’Occident.

II

Car entre deux monts était, grande, de rouge

bronze une porte ; si grande que son ombre

se projetait, vers les heures du couchant,

jusqu’au milieu du val. Le fils d’Ammon-Zeus

la fixa sur ses gonds contre les immondes

peuplades, et les noirs groupes de bisons ;

il la barra serré. Mais resta en haut

des monts : une claire clameur de trompettes

descendait des deux Mamelles d’Aquilon.

III

Là était le Bicornu… Et les derniers

qui avaient entendu, enfants, retomber

la masse sur les clous étaient gris et vieux ;

et Lui ne partait pas… Et leurs fils, géants

aux yeux de flammes, aux langues toutes noires,

ou nains hirsutes aux mobiles oreilles,

étaient morts ; et de chacun d’eux des milliers

étaient nés, nombreux comme les étincelles

d’un tison : mais le Bicorne était là-haut.

IV

Tout en haut, à la garde de l’Erguené-

coun ; et le son au réveil de ses dianes

faisait rouler avalanches et moraines.

Chaque matin le ciel s’emplissait de buses ;

et la Horde, en bas, comme nuées au son

de l’orage, noire se serrait au Khan :

c’étaient des chariots roulant depuis le cône

des montagnes, un soudain barrissement

d’éléphant, une voix comme le tonnerre…

V

Mais moins s’entendait dans le jour ce tumulte

là-haut : dans le jour aussi les gens parqués

rugissaient, s’arrachant le manger, des ongles.

Le cri de là-haut s’effaçait dans l’aboi

de leur faim. C’était, durant le jour, tout pour

le sang, Alan et Aneg, Ageg, Assur,

Thubal, Céphar. Davantage on l’entendait

dans les longues nuits, quand concevaient des fils,

enfants de Mong-wu, leurs femmes sous la yourte.

VI

La lune montait en suivant les bords jaunes

de nuages fuyants ; autour d’une intacte

neige se tenaient des troupes de chevaux :

les têtes rentrées, immobiles restaient

sur ce blanc ; avec de temps à autre un bref

hennissement, un soudain bruit de sabots.

Toute la montagne solitaire encore

mugissait. Et même la lune, craintive,

en l’air se haussait, de nuage en nuage.

VII

Ou resplendissait sur l’infini murmure

pendante. Couronné de lierre et d’acanthe

le Héros, ôtant les torches du banquet,

parcourait en fête la côte éclairée

et là-bas, depuis l’ombre courbe des pins,

la Horde écoutait de longs aériens chants,

entendait de longs gémissements marins

des conques, et, mêlés au son des cithares,

timbales sourdes, cymbales argentines.

VIII

Gog et Magog tremblait ; et ses femmes dirent :

“N’a‑t-il pas de mère, Lui, auprès de qui

il soit doux de retourner, lourd d’ambre et d’or ?

pas d’enfants, de bétail ? pas d’épouses belles

à côté de qui, las de narrer, se couche ?

Peut-être est-il repoussé, d’être bicorne ?

Alors pourquoi ne descend-il pas du mont

pour prendre l’une de nous entre les hordes,

qui soit sa bête, parmi Gog et Magog ?”

IX

Gog et Magog tremblait… Or l’un de ses nains

prudemment alla trouver les géants sots.

“Nous mourons tous, géants, et lui ne meurt pas.

Moi qui meus mes oreilles comme les chiens,

j’ai entendu des choses. Là Zul-Qarnayn

n’est pas toujours. Parfois il était à Rûm.

Il part avec le jour. Il va à la source

d’étoiles liquides, bleue. Avec ses mains

jointes prend la vie. Tous les cent ans un peu.”

X

Mais Lui, un jour (la Montagne paraissait

plus proche, morne, et montrait comme un squelette

ses blancs ossements de pierrailles éparses)

à travers l’ombre, où l’on ne savait quels doigts

soulevaient des lampes errantes d’argent,

par l’ombre il allait à la source de vie.

Plus de sonneries sur les pentes, le vent

soufflait en vain. Et la grande Porte un peu

vibrait, par à‑coups, comme une poussée lente.

XI

Gog et Magog trois jours, veillant, attendit,

trois nuits attendit, et n’entendit, le soir,

que de temps en temps la Porte vibrer, lente.

Il n’était plus au mont !… Et la Horde prit

le chemin des monts. Elle allait, noire Horde,

fourmillant à l’encontre de la tourmente.

À l’aube, lugubre, meugla un bison,

hennit un cheval, la troupe se rompit…

Une sonnerie courait de mont en mont.

XII

Et les femmes dirent : “Oh homme de rien,

Zul-Qarnayn ! Tu es revenu bien vite ! Ou

n’y avait-il pas à la source une fille

seule ? une de tes sœurs qui le seau peut-être

abandonna vide à la source, et courut

hors d’haleine jusque chez ta mère vieille ?

Alors, divin bélier, fais donc résonner

les trompettes ! Au son de cette fanfare

notre homme se réveille, et puis ne dort plus.”

XIII

Et les hommes hululèrent : “Il a bu

en Rûm à la source des étoiles bleue !

Zul-Qarnayn est toujours celui-là qu’il fut.”

Et ils eurent en haine toute autre vie,

et le fruit de tout ventre autre ; et le sang rouge

trait aux bisonnes, aux zébus ils le burent.

Ne résonnait plus au val un beuglement.

Ne sonna plus, Gog et Magog, que le cri

sans fin hurlé de tes infinies tribus.

XIV

Pourtant il partit, Zul-Qarnayn, dans le feu

d’un couchant : sur le mont étaient étendues

les pourpres sombres à franges de crocus.

Dans son char d’or il monta, étincelant,

le Héros ; dans l’ombre il s’éloigna parmi

un joyeux éclat de béryls et turquoise.

Un bref scintillement de pointes d’acier,

un écho d’hymnes qui en tremblant se perd

çà et là… Enfin se tut l’âpre glacier.

XV

Trois ans attendit le Tartare, trois ans

il guetta l’arrivée des mêmes dragons

aux yeux d’or dessus la crête des montagnes

muettes et nues. Le Tartare voyait,

sans plus de crainte, et sentait encore plus

sa faim et sa rage, et d’une main d’ours, là

il cassait des bouleaux, arrachait des aulnes.

Enfin il vit les yeux des mêmes dragons

la troisième fois, et vint à la montagne.

XVI

Au pied des deux Mamelles de l’Aquilon

ils arrivèrent prudents. Et le vieux nain

malin se hissa, pieds et mains, sur les tufs.

Et il vit au sommet un grand pavillon

comme d’une trompe, et s’y glissa muet :

souffles perçut, et vit des yeux de hiboux.

Un nid immonde remplissait tout le creux

de cette trompe. Un grand hibou immobile

s’y tenait, deux touffes dressées, tel un roi.

XVII

Il prit deux plumes, le vieux nain, et se mit

sur un escarpement, agitant les plumes

et appela la Horde, qui attendait :

“À moi, Gog et Magog! à moi Tatars! Ô

gens de Mong, Mosach, Thubal, Aneg, Ageg,

Assur, Pothim, Céphar, Alan, à moi tous !

Il a fui à Rûm, Zul-Qarnayn, ses ferrées

trompettes laissant sur les Mamelles rondes

du Nord, ici. Gog et Magog, tous à moi !”

XVIII

Ô stupides ! Ces trompes n’étaient que terre

concave, par où le vent occidental

tirait, en haletant, des clameurs de guerre.

Ils les brisèrent, méprisants, de la pointe

de leurs coutelas, et des trompes brisées

sortaient des hiboux aux silencieuses ailes.

Ils rirent matois, et vagants par les grottes

burent le sang. Au-dessus d’eux un muet

vol de songes vains, et les cris de la nuit.

XIX

À la grande Porte s’arrêta la foule :

entre le couchant et eux était le bronze.

Gog et Magog le heurta d’un effort seul.

La barre se plia après une longue

torture : la Porte longtemps grinça, dure-

ment, et s’ouvrit dans un clair vacarme d’or.

La Horde approcha du seuil, et vit la plaine,

les cités blanches sur les rives de fleuves,

et blondes moissons, et bœufs au pâturage.

Elle entra, bramant : le monde fut son pain.

(1895 – dans Poemi Conviviali, 1904)

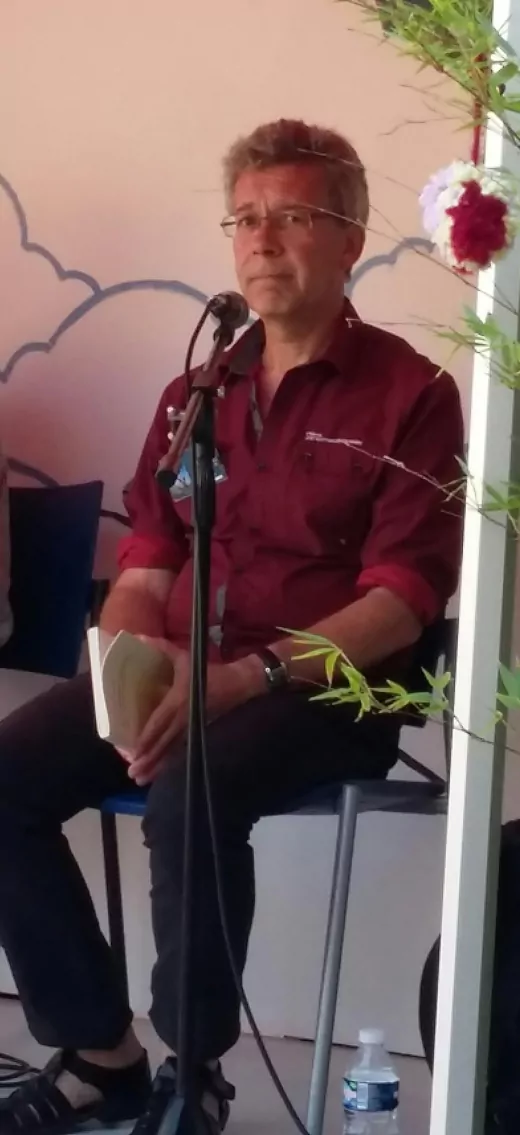

Traduction : J.-Ch. Vegliante)

Présentation de l’auteur

- Amont dévers — une anthologie poétique : Dans la poésie italienne, transductions (1) - 4 juillet 2021

- Jean-Charles Vegliante, Une espèce de quotidien - 6 mai 2021

- Questionnements politiques et poétiques 6 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Amelia Rosselli, Corrado Govoni - 6 septembre 2020

- Questionnements politiques et poétiques 6 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Andrea Zanzotto, Giovanni Raboni - 6 mai 2020

- Questionnements politiques et poétiques 5 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Patrizia Valduga - 6 mars 2020

- Questionnements politiques et poétiques 4 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Jolanda Insana - 5 janvier 2020

- Lucien Wasselin, Mémoire oublieuse et vigilante - 1 septembre 2019

- Eugenio De Signoribus : Petite élégie (à Yves Bonnefoy) - 6 juillet 2019

- Amont Dévers, treizième livraison - 4 juin 2019

- Amont dévers, douzième livraison - 1 avril 2019

- Philippe Denis, Pierres d’attente - 3 février 2019

- Amont dévers, onzième livraison - 3 février 2019

- Eugenio de Signoribus : Air du Dernier appel - 3 décembre 2018

- Amont Devers : dixième livraison - 5 novembre 2018

- Amont dévers, neuvième livraison - 4 septembre 2018

- Amont dévers 8 - 3 juin 2018

- Giovanni Pascoli, une traduction inédite : Le 10 Août (élégie) - 6 avril 2018

- Amont dévers — une anthologie poétique (7) - 1 mars 2018

- Pour un poète italo-iraquien disparu : Hasan A. Al Nassar - 26 janvier 2018

- Amont dévers — une anthologie poétique (6) - 19 novembre 2017

- Amont dévers — une anthologie poétique (5) - 2 septembre 2017

- Amont dévers — une anthologie poétique (4) : La poésie, le disparaissant… - 31 mai 2017

- Amont dévers — une anthologie poétique (3) - 31 mars 2017

- Quelques “paroles d’Afrique” - 28 mars 2017

- Amont dévers — une anthologie poétique (2) - 20 janvier 2017

- Giovanni Pascoli, Gog et Magog - 4 avril 2016

- Questionnements politiques et poétiques 3 : Giovanni Pascoli et la “fin d’un monde” - 4 avril 2016

- Avec une autre poésie italienne : L’élégie de Pascoli - 5 mai 2014

- Avec une autre poésie italienne : Une « lande imprononçable » peut-être - 6 septembre 2013

- Avec une autre poésie italienne : Giovanni Raboni - 15 mars 2013

- Avec “Une autre poésie italienne” : Amelia Rosselli - 2 novembre 2012