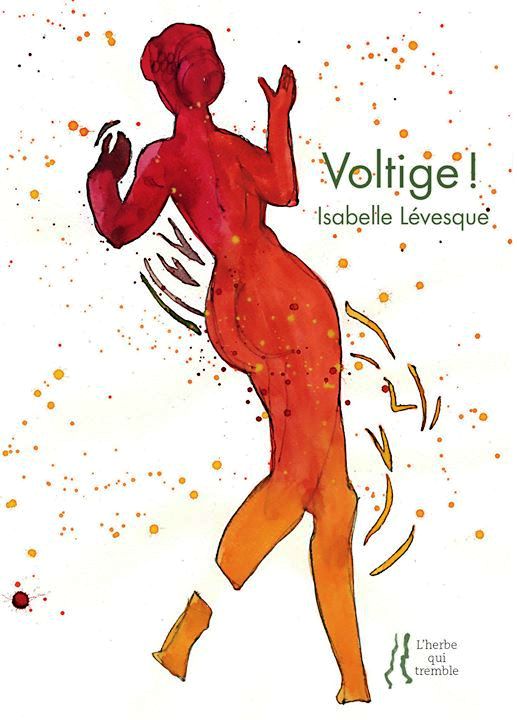

Isabelle Lévesque Voltige !

Ce chant d’amour d’Isabelle Lévesque décrit la danse dans laquelle l’amour nous entraîne, cette sorte de ronde qui met l’amant en mouvement – ce mouvement qui lui échappe, qui échappe à la maîtrise qui a tant de prise dans nos vies.

Rien ne se voit qui tremble,

ici en nous

Plus rien n’est certain lorsqu’on est sûr de son amour. Tout vibre, tout « tremble » (combien de fois apparaît ce mot ?). Les corps tremblent dans le jeu amoureux, les battements accélérés du cœur et les peurs. De même font, derrière les fenêtres, les flocons, les feuilles et les rafales.

Nous sommes liés par les jours

bleus comme les nuits.

La vie est précaire, et seule l’urgence de vivre révélée (rappelée) par l’expérience vive (l’amour, ici) transforme, alchimique, cette fragilité en expérience.

Rien ne fait pétale à revers. C’est

coquelicot la vie

Les êtres les plus fragiles sont parfois les plus forts, comme ces coquelicots qu’Isabelle Lévesque affectionne tant, avatars des roseaux de la fable, qui dansent, fiers, dans la tourmente, éclatants comme le sang, sans perdre tous leurs pétales qu’on aurait cru perdus ; mieux : finalement, ils s’en accommodent fort bien. Ils gagnent du vent l’âme animale qui leur manquait.

Pour un temps (car elles aussi seront finalement réconciliées), les coquelicots destituent aux autres fleurs la charge d’orner le blason de gueules (rouge) du cœur. C’est un insigne que l’on « cherche », parfois « trop tard ». Car le cœur demande à être alimenté de sang chaud, sans mesure :

Tout ce qui tue renaît ?

Tue ce qui dévêt le cœur,

les marguerites en nombre

Il est beau et bon pour l’homme que demeurent pour son existence des possibilités d’expériences qui échappent à sa maîtrise. Ce drôle de mouvement fou de l’amour déraisonne, lève l’ancre de la raison qui nous arraisonnait, abolit les mesures de contrôle qui s’amoncellent entre nous et le monde. Quelque chose d’essentiel, de vivant, de vibrant, d’unique, peut-être, semble approché. L’amour nous rapproche du lointain (Jaccottet), désigne la présence (Bonnefoy). Cette expérience intense nous enseigne comme est rare la vie vécue, la vie personnelle.

Sur mon âme le souffle d’or

étonne l’arbre

où tu files l’écorce parfaite

qui entoile le paysage.

Il est remarquable de constater, que paradoxalement, la force centrifuge du tourbillon amoureux produit chez l’amoureux un effet centripète : ce dernier s’individualise, creuse son propre sillon, tend vers le pli trop souvent dissimulé dans le mystérieux nœud psychique – ce bouillonnement grégaire autant qu’original. L’amoureux renonce à l’identité comme cherche à le faire, laborieusement, le littéraire (Quignard).

Il n’existe pas d’individu. Cependant, l’ego de l’amoureux connaît un supplément d’âme délivré par l’expérience d’une certaine forme de relation sublime à autrui (l’amour, donc). L’individu n’est qu’« individuation » (Gilbert Simondon).

[…]. Chacun devant,

retenant le passage étroit

de l’un à l’autre, nous sommes

le même socle la dérive et l’île réunis

Ainsi, nous décentrant – par la force centrifuge –, la danse amoureuse écarte les parties les moins signifiantes de notre vie et les repousse vers les marges de notre existence ; simultanément, elle rassemble en notre cœur, en petit tas de sable – presque d’or –, de précieux grains d’humanité.

Double mouvement, chacun confus dans l’autre, identique et équivoque, grâce au dessin sphérique de la ronde, qui est aussi le mouvement voilant / dévoilant de la vérité :

Le vent soulève / ou cache.

De surcroît, aimant autrui, l’amoureux donne naissance non seulement à une forme élevée de relation avec lui-même, mais à son environnement. Émergeant ou prenant du relief autour de l’amant, le monde devient le complice de son amour. Faisant un don à autrui, l’ego reçoit, en retour identiquement gratuit, le cadeau d’un milieu qui lui sera encore plus propre que précédemment. Aimez autrui, vous recevrez un monde.

N’est-ce pas une merveilleuse dialectique ? Impression de renaître, comme « le ciel », si ce n’est de naître.

vers la mer tout commence.

L’amant voit mieux par le regard de l’aimé que par le sien. C’est le monde qu’il lui offre, et qu’il s’offre, un peu, en retour, dans le mouvement ascendant de la dialectique amoureuse. Alors il est naturel que le monde et l’autre se mêlent, que les mouvements naturels semblent se confondre avec ceux de l’aimé et les siens. Isabelle Lévesque parle très bien de cela, des couleurs que l’autre (que l’amour !) peint dans notre œil. Par exemple :

[…] Tes bras,

me glissent des épis, les blés,

les cheveux. […].

Que confirme tellement le poème suivant :

Je pose à mi-chemin les images.

Tu dis la photo, unique. Instant saisi.

[…] Ta fièvre florale ravive les blés,

Nos mains frôlent sans toucher.

Le sentiment amoureux, c’est aussi sentir que l’on peut poser une image – à mi-chemin comme une toile qu’on dispose entre nous et le fond de la scène –, dire une image (une photo), saisir vraiment l’instant.

Telle est l’érôs décrit par Platon dans le Banquet (et dès le Phèdre). Un enthousiasme, un sens divin qui s’agite en soi et nous élève vers le divin.

On est ainsi pris de folie, c’est une « danse folle », on se croît capable de tout, on a des désirs d’enfant tout-puissant, on ne désire plus se restreindre, car tout simplement l’on désire. Eh ! Les zestes n’ont qu’à être des gestes, la rumeur extérieure notre silence, les règles des dérèglements :

Je veux des gestes orange

de tige frêle. Toute une heure sise de silence.

Je veux. Tordre le cou des principes

Pour étreindre le corps lent du soir.

On se tient la main. Ce n’est point régressif. C’est qu’on aime. Que le temps amoureux a lui aussi été embarqué dans la tourmente, que les minutes sont des heures, ou inversement, que la petite trotteuse marche en sens inverse.

Jamais-toujours :

seule proposition.

Deux vers parataxiques tout à fait héraclitéens. Les contraires sont réciproques.

Je le disais : on ne s’appartient plus tout à fait. On aime ça. On aime aimer. On aime d’aimer.

Hier a pris mon âme.

« Le vent ne peut rester debout », bien sûr : il tient par son propre mouvement, comme les humains à vélo. Que faire alors de mieux que rentrer dans la ronde, y demeurer le temps qu’elle dure (un jour, la partition est achevée, le silence se fait), continuer à voltiger quand bien même on pressent que la chute sera rude. « Voltige ! », lance, impérative, la voix du vent, et celle ou celui qui prétend aimer.

Le « désarroi » (la douleur du regret de l’absence) menace, toujours. Simplement, on avait premièrement la force de ne point y songer, on n’y avait pas le cœur, accaparé par la pulsation accélérée en direction de celui de l’aimé. Un jour nous auront à souffrir « les heures sans toi ». Le texte se fait élégiaque.

Qui de mieux que le mal-aimé / bien-aimant Apollinaire pouvait, avec des vers du poème Sanglots, introduire ce beau livre d’amour, presque courtois ? « Trois gouttes sur la neige », le « lai », etc. : quelques allusions nous indiquent que la fin’amor n’est pas loin, que le vers désire chanter.

Un jour, il y eut deux voix qui furent réunies, qui furent ce vers, cette strophe entière, grande (déjà une épitaphe ?) :

notre voix.

L’écriture d’Isabelle Lévesque tente de suivre ce mouvement du tourbillon amoureux, d’y coller comme deux lèvres impalpables de différentes natures. Les lèvres sont disjointes comme le sont les hommes, étrangers. Elle lutte contre sa fragmentation pour suivre au plus près son régime, son rythme, ses aléas (car il n’est rien de mécanique). Et l’on se rend finalement compte que ce mouvement humain imite parfaitement, le temps de son temps, le mouvement naturel du vent. Nous ne sommes pas trop des monstres, puisque nous sommes encore capables d’amour. Aimant, nous recevons les miettes de la présence :

ici maintenant

Les pétales du coquelicot se froissent comme des feuilles de papier de soie. Le coquelicot appartient au monde du codex, papier en feuille et fil noué. Il se lit, donne à lire et « recoud » les mots ensemble. Se froissant, il chuchote entre nos doigts des poèmes. Après mille autres livres, il a chuchoté à Isabelle Lévesque celui-ci, Voltige !, ce brasier incandescent et le digne spectacle de ses cendres qui furent braises.