En souvenir de Joëlle Gardes-Tamine (1945–2017)

La rédaction a reçu, de la part de ses lecteurs et collaborateurs, de nombreux témoignages de respect et d'affection pour Joëlle Gardes-Tamine, linguiste, universitaire, poète, essayiste, traductrice - et femme engagée, qui vient de nous quitter...

Afin de marquer notre participation à ce mouvement de remémoration, nous avons décidé de vous proposer le poème "Hôpital", donné par Angèle Paoli, qui l'avait publié dans l'anthologie 116 Femmes poètes contemporaines.

Ce texte, qui évoque un vécu intime des dernières années de la poète, est suivi de l'hommage de Jean-Charles Vegliante, qui a eu la chance de travailler avec l'humaniste férue d'italien et la passeuse de culture qu'était cette grande dame discrète.

Joëlle Gardes - © Adrienne Arth

HÔPITAL

Il flotte une odeur de désinfectant de tristesse et d’espoir meurtri

des voix s’élèvent dans les couloirs sans briser le silence

un tunnel de lumière blafarde aspire celui qui est couché sur le lit aux montants métalliques

Une parenthèse s’est ouverte dans la vie ordinaire dont on ne sait quand elle se refermera

si elle se refermera

L’esprit flotte au-dessus du corps

la goutte qui tombe dans les veines scande un temps de passivité et d’attente

un temps inhumain

Et puis il y a la nuit

la pensée s’affole tourne et retourne sur une même note d’angoisse

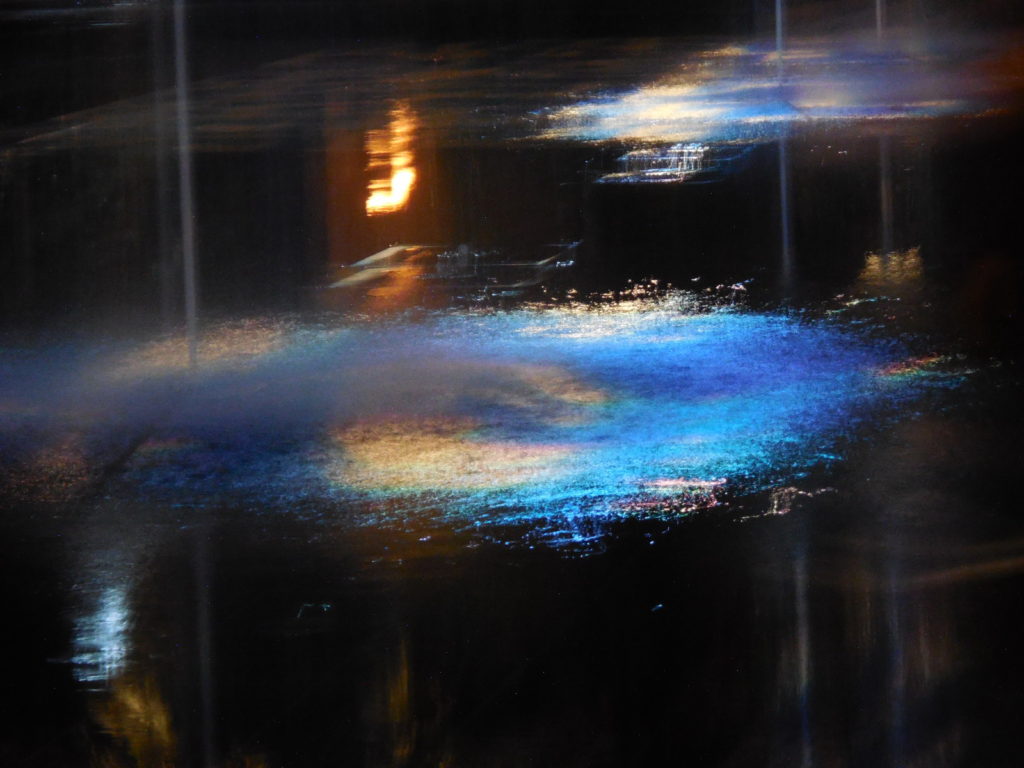

des lumières tremblent au loin derrière la vitre sale

des phares traversent un espace auquel on n’a pas droit auquel on s’interdit superstitieusement de penser qu’on aura droit à nouveau

parce qu’on est nu

qu’on a déposé les armes du maquillage et du vêtement de ville

parce qu’on se confond avec un numéro de chambre ou le nom d’une maladie

Et puis il y a la nuit fangeuse à traverser et l’on atteint épuisé la rive

bruits de chariots

odeur de café insipide

ersatz de vie

Ni les êtres qui lui sont le plus chers

ni les projets auxquels il croyait tenir ne rattachent le malade au monde

Il dérive au rythme lent du liquide qui s’écoule dans les tuyaux

Demain ne sera plus jamais un autre jour mais le même encore moins lumineux et plus vacillant

Et soudain elle pense au bain matinal l’été quand les tourterelles roucoulent dans les pins et que les mouettes tournent en piaillant au-dessus du bateau de pêche qui rentre au port

elle pense à la chaleur des galets aux cris des enfants qui s’éclaboussent

au goût de sel sur la peau

et demain lui paraît lointain mais autre et elle sent le fil qui la rattache au monde.

Joëlle Gardes

Texte inédit pour Terres de femmes (D.R.)

Que peut-on dire quand un être aussi plein de vie, chaleureux et exigeant, d’une telle compétence – si évidente qu’elle s’imposait d’emblée sans besoin de son autorité – et d’une parfaite disponibilité, vient à disparaître ; alors que, bien que devant suivre un traitement médical, jusqu’aux derniers jours il a dispensé intelligence et gentillesse, a partagé un travail intellectuel et poétique de premier ordre, a continué de produire et de traduire de la vraie poésie, la sienne et celle des autres ? Que tout est injuste sans doute, et injustifié, ce qui au demeurant est parfaitement trivial, inutile. Je n’étais pas pour elle un ami de longue date, mais j’ai su tout de suite que Joëlle Gardes nous faisait un vrai cadeau en demandant à se joindre à mon petit groupe de traduction de l’italien, auprès de la Sorbonne Nouvelle (plus tard, elle nous a dit qu’elle était professeur émérite à l’autre Sorbonne, Paris 4). Nos travaux complexes de pratique-théorie traductive, elle s’y est plongée aussitôt, nous apportant – outre sa grande sensibilité littéraire – quelques lumières stylistiques et grammaticales de francophone, ce dont nous avions bien besoin (ses fréquents rappels à l’ordre sur l’ordre des mots, si fluctuant en italien, ne sont pas près de s’effacer de nos mémoires) ; la métrique, l’un des fermes piliers de nos orientations – et comment faire autrement, quand il s’agit par exemple des Chants de Leopardi ou de formes fixes employées par certains contemporains ? – ne la prenait certes pas au dépourvu (rappelons, proches de Molinié, ses ouvrages sur rhétorique et poétique). Elle traduisait du reste déjà de l’italien, nous ne le savions pas tous à vrai dire tout au début, en particulier du jeune Tommaso Di Dio, chez Recours au Poème (où chacun s’en souvient bien), puis (avec moi) de l’un des plus marquants poètes italiens du début de ce XXIème siècle, Mario Benedetti. Par ailleurs, rejoignant les intérêts de nombre d’entre nous (surtout Mia Lecomte), elle nous avait confié récemment qu’elle avait un livre de poèmes d’Edith Bruck, bilingue, quasiment prêt chez un éditeur français. Les plus jeunes chercheurs découvraient ainsi peu à peu combien elle, Mme Gardes Tamine, avait déjà à son actif.

Joëlle continuait de venir souvent à Paris, entre autres bonnes raisons pour ses petits-enfants. Les séances du séminaire CIRCE étaient bien sûr ajustées en conséquence. Mais nous avions aussi l’habitude d’échanger idées, propositions et critiques par voie électronique, tant privée que circulant sur notre petite liste. L’un de ses derniers messages, de début juillet 2017, portait un très ordinaire : « Cher J.C., voici le dernier texte [… des traductions de Benedetti]. Je rentre du bain, un pur délice. Je penserai bien à vous cet après-midi [Séminaire Leopardi], avec regret. Amitiés ». Le traitement allait bientôt restreindre ces sorties, mais jusqu’à la fin, encore une fois, l’activité intellectuelle et l’attention amicale ont continué intactes aussi bien pour son écriture que pour ses traductions, que pour sa participation à nos propres travaux poétiques et universitaires. Le 13 septembre, j’ai dû annoncer la brutale nouvelle de sa mort à notre « compagnia picciola », alors que chacun se réjouissait d’imminentes retrouvailles, autour de Leopardi et de nouveaux hyper-contemporains : je recopie : – Elle a été pour nous un apport précieux en tant que poète, traductrice, grammairienne. Son nom complet, pour qui ne l'aurait pas su, était Gardes Tamine, universitaire de renom, mais sa modestie lui faisait séparer travaux scientifiques et poésie et/ou traduction. Elle a donné récemment à notre revue DANTE un remarquable article à propos (et à partir) d'une nouvelle traduction de La Comédie en vers, "Ô qui dira les torts de la rime" (Dante XIII, 2016-17) – vous pouvez trouver cette publication sur les présentoirs de notre B.U. Son dernier recueil : Histoires de femmes, dessins de S. Lovighi Bourgogne, éd. Cassis Belli, Cassis, 2016. Et vous pouvez consulter facilement : http://www.joelle-gardes.com/. [J’apprends que cette grande amie a été incinérée le lendemain, dans l’intimité, à Aubagne ; à côté du cimetière des Fenestrelles. Oui, “le temps a une façon de rire qui est répugnante”, F. Fortini].

– Lire aussi, entre autres, l'hommage rendu sur le site Fabula.

Jean-Charles Vegliante