Les Cahiers du Loup Bleu

Une brochure de quelques pages, sous une couverture toujours identiquement illustrée d'une bande horizontale de forme variable sur la première de couverture, et d'un loup - bleu, évidemment – dont les traits sont dus à des artistes différents ((Les Cahiers du Loup Bleu, Les Lieux-Dits éditions, une trentaine de page environ, chaque exemplaire orné en 4ème de couverture du dessin d'un loup signé par un artiste différent. format 21 x 13,5. Brochures agrafées. 7 €)) – un pour chaque auteur. Une citation de Stephen Jourdain, en dernière page, précise l'intention de cette collection apparemment minuscule – apparemment seulement :

Un loup qui ne rejoint pas la forêt renie sa nature de loup. Un homme qui ne rejoint pas le bouleversant poème qui couve sous ses paupières renie sa nature d'homme.

Fondée en 2000, la collection des cahiers contient 16 titres, dont ceux de Jacques Goorma, qui inaugure la série, Alain Fabre-Catalan, Marc Syren, Anne-Marie Soulier... Modestes, les presque brochures proposent des textes très différents les uns des autres dont je retrouve, à l'occasion de celui qui vient de m'arriver, quelques titres dans les rayons.

Je feuillette en effet aujourd'hui les poèmes de Chantal Dupuy-Dunier, qui m'a offert "Ton nom c'était Marie-Joséphine, mais on t'appelait Suzon" (2ème trimestre 2018). Poésie d'un extrême dépouillement, les textes de Chantal touchent par leur simplicité : ici, la tentative de ressusciter, à partir de bribes, d'objets oubliés - de ces petits déchets qu'on oublie au fond d'un tiroir - le personnage clivé d'une femme au prénom trop aristocratique pour la vie qu'elle mène – vie mélancolique qui n'en fait pas une Madame Bovary, mais une personne parfaitement intégrée, dont personne ne comprend la confuse douleur d'être deux en elle et que retrace une narratrice toute en empathie pour son personnage, dont on retient ce passage :

(...) Ta fille m'a donné tes corsages.

Je n'ose les porter,

comme si un sortilège pouvait soudain

me transformer en quelqu'un d'autre.

Vêtements magiques pendus sur des cintres

pour conserver quelque chose de ton corps,

Protégeaient-ils la peau de Marie-Joséphine

ou celle de Suzon?

*

Le délicat poème de Chantal m'a poussée à rechercher d'autres titres dans les rayons : ainsi, Arnoldo Feuer, sous le titre Chemins de forêts et de champs,(2ème trimestre 2018) emmène son lecteur en promenade au fil de 47 brefs poèmes : 7 vers chacun – deux de plus qu'un tanka, mais avec une similarité dans le traitement des thèmes - la nature et ses différents mondes, végétal, minéral, animal avec lesquels le poète vit en harmonie - et ce lien du 7, chiffre symbolique affiché dans le poème japonais par le rythme des syllabes (31 regroupées par 5 ou 7). Tendres, humoristiques, parfois métaphysiques, ces petits septains laissent comme un écho dans l'âme et la mémoire :

XI

Encore le chasseur

une mésange lui tricote

de branche en branche

un gilet

de ciel bleu

il en oublie

le gibier

*

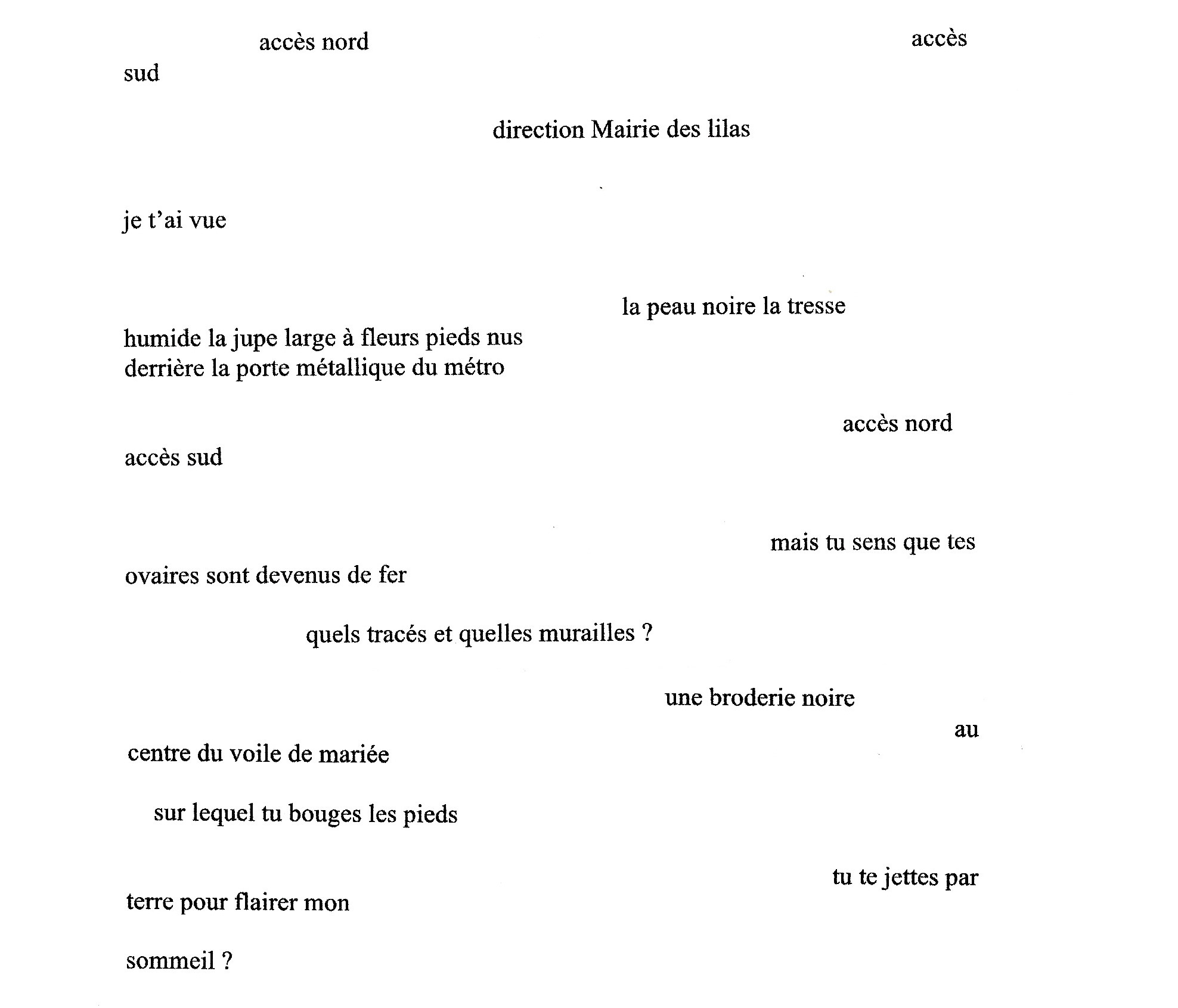

Autre titre, autre univers : la Rue composée de Sylvie Villaume (2ème trimestre 2017), dont la disposition du texte mime dans tous les sens celles des voies d'une ville.

*

Je possède aussi Irrésistible de Jacques Goorma (4ème trimestre 2015) sous-titré "fable d'âme", avec en épigraphe une citation de l'Epître de Jacques sur la langue. Ce très beau texte, se présente comme l'autobiographie, en prose, d'un "être" nommé Irrésistible, qui annonce tout de go à un destinataire qu'elle tutoie, s'être enfuie de l'asile où on la tenait enfermée et vouloir "tenter de te dire ce que j'ai appris de si important et comment je me suis éveillée à moi-même. Ce qui est resté de mon aventure et a survécu à mon oubli."

Méditation philosophique sur l'âme et la pensée, dans le style d'un (bref) roman picaresque, auquel ne manquent ni l'humour, ni la profondeur, par celle qui assure à son interlocuteur, poète évidemment, qu'elle inspire, accompagne et rencontre dans le poème : "je suis souffle, parole, chant (...) Je suis le grand silence qui te parle depuis ton aube sur la terre", ce petit texte est un joyau.

*

Je finirai ce tour d'horizon des brochures du Loup bleu en citant le Deuil du singe, de Marc Delouze, publié lui aussi au 2ème trimestre 2018. Regroupés en triptyque, des textes puissants, qui traitent de la mort, on le devine – mais avec un incipit à faire frémir : "Né au milieu des charniers / l'oreille cernée par tous les cris du monde"... On ne s'étonne pas de croiser des vers de L'Enfer de Dante, dans cet univers où "Le seul séjour des morts / c'est le corps des vivants" – ni de lire le deuxième volet, (qui contient le poème éponyme du recueil et qui est introduit par une épigraphe de Kafka), comme une sorte d'Apocalypse d'un "monde mou", où nous errons "dans la nuit des temps liquides", en quête d'un souvenir disparu, et que le poète tente de retrouver "avec la pioche ébréchée de (ses) mots".... La dernière partie, dédiée à "Ali Podrimja, poète du Kosovo retrouvé mort allongé sur la terre du Larzac (...)" donne la parole au mourant dans un long et terrifiant monologue d'agonie :

mon corps

mon corps s'échappe de mon corps

comme le verre de mes mains

qu'un étranger me tendit

il y a longtemps

longtemps

(...)

dans mes narines le sang d'un insecte écrasé

sous mes doigts le fin filet de ses cheveux

dans ma bouche l'éternelle charogne du poème (...)

*

Cinq loups, cinq univers poétiques différents... l'unité de cette petite collection réside dans l'ouverture des formes et sujets qu'elle accueille, et qu'il est important de suivre.