Regard sur la poésie Native American : Elise Paschen

Elise Paschen ou comment la pluralité des identités semble mener au refuge de l’imagination et de l’écriture.

En réalité il faudrait dire Ni-u-kon-ska ou Wazhazhe, ce qui signifie « People of the middle waters », les gens des eaux du milieu. Originaire des grandes plaines, cette nation a prospéré dans les vallées du Mississippi et de l’Ohio avant de migrer au dix-septième siècle à l’ouest du Mississippi sous la poussée Iroquoise, Iroquois eux-mêmes repoussés par l’invasion européenne. Le peuple Osage est cousin des peuples Ponca, Omaha, Kaw et Quapaw. Au cours du dix-neuvième siècle, ainsi que de nombreuses autres tribus déportées, les Osages furent forcés par l’armée Américaine de quitter le Kansas pour être parqués sur une réserve en Oklahoma, état où la majorité des descendants Osage vit encore aujourd’hui, même s’ils ne sont pas tous restés sur la réserve.

Auteure d’un premier recueil intitulé Houses: Coasts (Maisons : côtes), chez Sycamore Press, en 1985, Elise Paschen sort un deuxième recueil remarqué par ses pairs et couronné par le prix Nicholas Roerich. Intitulé Infidelities (infidélités), sorti chez Story Line Press en 1996. Ce livre attire l’attention de Joy Harjo (Muskogee-Creek, voir https://www.recoursaupoeme.fr/un-regard-sur-la-poesie-native-american-12/) qui écrit : « Ces poèmes sont passionnés, épisodes lyriques de beauté précise et dangereuse. Je suis fière d’accueillir ce premier livre de poésie dans le monde. » Elise, comme beaucoup d’entre nous à une plus ou moins grande échelle, est hantée par l’enfance, par les événements familiaux, par la fragilité émotionnelle et sentimentale. Dans ce livre, ce qu’on nomme ‘problèmes familiaux’ en général, sont évoqués : les accidents au sein d’une relation, l’amour et ses troubles, selon l’angle de la « race », du genre ou de la classe sociale, parfois comme rêvés, parfois comme cryptés, et d’autres, comme celui qui suit, apparaissent plus limpides et transparents.

Elise Paschen lit « Swan Queen » en l’honneur du Mois du patrimoine amérindien et célèbre sa mère, la danseuse étoile Maria Tallchief.

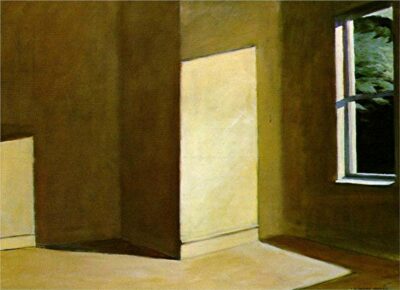

INCANTATION

To light the dark

of you where no

light has explored,

to trek the deserts,

accept mirages,

swim gulfs, inhabit

the islands, caves,

the rooms and alcoves

of you, the chambers,

to chart the arteries,

to join the valves,

the bolts, the nails,

to open windows,

hazard exits,

fall through trap floors,

to upend drawers

slam doors, to shatter

the glass of you

but waking, sleeping,

to learn to say

no more to you.

INCANTATION

Pour éclairer l’obscur

en toi qu’aucune

lumière n’a exploré,

pour arpenter les déserts,

accepter les mirages,

nager dans les golfes, habiter

les îles, grottes,

les pièces et alcôves

en toi, les chambres

pour tracer les artères,

pour joindre les valves,

les boutons, les clous,

pour ouvrir les fenêtres,

pour risquer des sorties,

tomber dans des trappes,

pour retourner les tiroirs,

claquer les portes, briser

le verre en toi,

mais éveillée, endormie,

apprendre à te dire

çà suffit.

Elise a fait ses études universitaires à Harvard puis à Oxford, a obtenu un doctorat en littérature anglaise et américaine en travaillant sur la poésie de William Butler Yeats. A Oxford elle participe et co-dirige la revue Oxford Poetry. Ses influences littéraires viennent de Yeats mais aussi de la poète américaine Elisabeth Bishop. Elle avoue qu’elle a eu besoin de recourir au monde de l’imagination afin de pouvoir évoluer et grandir en tant qu’enfant, baignée dans un univers de mythes et de légendes dans lesquelles sa mère, pour des raisons professionnelles, était plongée. Elise raconte dans un entretien accordé à un magazine Américain, que dès l’âge de sept ans, elle était capable de convertir le fruit de son imagination en des récits, poèmes et pièces de théâtre. Plus que capable, elle avait besoin de ce recours. Aujourd’hui elle vit à Chicago et enseigne l’écriture à l’école des beaux-arts de Chicago (School of the Art Institute of Chicago).

Dans un entretien accordé au journal étudiant The Harvard Crimson Elise Paschen explique que ses rêves sont souvent des départs pour de futurs poèmes. Elle les note au réveil. Ou bien des poèmes entiers lui sont offerts pendant qu’elle rêve. Ainsi, une semaine avant le décès de sa mère, Elise a fait un rêve très marquant qui lui a permis de reprendre une pièce de prose jamais achevée, écrite longtemps auparavant, qui relatait l’époque où les parents de l’auteure se séparaient et que Maria Tallchief partait au Danemark avec Rudolf Noureev. Maria devait danser un spectacle avec le danseur Danois Erik Bruhn qu’elle présenta à Noureev. Les deux hommes tombèrent amoureux et ainsi se forma un triangle amoureux.

Voici le poème publié dans The Nightlife (la vie nocturne), édité par Ren Hen Press en 2017.

The Week Before She Died

I dream us young, again,

mother and daughter back

on 69th Street inside

our old brownstone—across

from the church, patch of lawn—

a house neglected, wrecked,

as if the family

had been forced at gunpoint

to move away. In corners

dirt stacked like miniscule

anthills ; along the edges

of room—crumpled clothes, bodiless ;

littered across the floor

dry-cleaning bags, vestiges

of what they once protected.

A Turkish scarf, embroidered

with sequins, glitter, beads,

tantalizes. My mother

holds it close, says, “You should

wear it.” The doorbell rings.

At the top of the stairs

he waits for us to answer.

My mother’s ballet partner,

Russian, stows something covert

behind his almond eyes. With three

regal strides he commands

our gaze, pronounces the red

brocade robe his, lofts high

the scarf, the sash he flung

in Giselle, circling the empty

living room. With mischief he bows

low before my mother. Her love

for him, a mountain. The doorbell

chimes. A blond, blue-eyed dancer,

in epaulets arrives.

She straightens shoulders, turns,

walks away. Rudy asks

Erik, “ Did you ever tell her

about us ?” No response. The secrets

men keep, my mother knows.

La semaine avant sa mort

Je nous rêve jeunes à nouveau

mère et fille de retour sur la 69ième rue

à l’intérieur

de notre vieux grès brun — en face

du carré de pelouse de l’église —

une maison négligée, démolie,

comme si la famille avait été obligée

de s’en aller

menacée par la pointe d’un fusil. Dans les coins

la poussière était empilée comme de minuscules

fourmilières ; le long des plinthes

des habits chiffonnés, sans corps dedans ;

jonchant le sol

des sacs de nettoyage à sec, vestiges

de ce qu’ils avaient un jour protégé.

Un châle turc, brodé

de paillettes, de brillant, de perles

intrigue. Ma mère le tient

serré et dit : « tu devrais

le porter ». La sonnette d’entrée retentit.

En haut de l’escalier il attend

que nous répondions.

Le danseur partenaire de ma mère,

un russe, dissimule quelque chose

derrière ses yeux en amande. En trois

enjambées royales il capte

notre regard, déclare que l’étole rouge

de brocart est sienne, lance haut

le châle, l’écharpe qu’il jetait dans

Gisèle, faisant le tour

du salon vide. Espiègle il s’incline

bien bas devant ma mère. Son amour

pour lui, une montagne. La sonnette

carillonne. Un danseur blond aux yeux bleus,

avec des épaulettes, arrive.

Elle redresse les épaules, se retourne,

s’éloigne. Rudy demande

à Erik : « lui as-tu déjà dit à propos

de nous ? ». Pas de réponse. Les secrets que

les hommes gardent, ma mère les connaît.

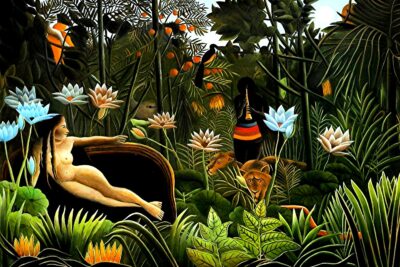

Dans son recueil Bestiary, (Bestiaire, édité lui aussi chez Red Hen Press en 2009), Elise Paschen nous propose un monde animal réel ou imaginaire en nous montrant combien mince est la limite, s’il y en a une, entre l’humain et l’animal. Les poèmes nous emmènent de la vie quotidienne et domestique aux mondes mythologiques, par exemple celui des sirènes. Les poèmes nous font passer d’une réalité concrète faite d’engagements et de responsabilités familiales à la réalité du « rêve » ou encore de l’au-delà, par le biais de métamorphoses. L’auteure, tout en utilisant les diverses formes et modes de versification à l’occidentale, puise aussi dans son héritage Osage, pour faire apparaître les lueurs du magique au sein du quotidien de nos vie. Et ces lueurs magiques semblent permettre, bien que la vie soit rude, parfois cruelle et injuste, de garder une forme d’optimisme et de regard positif sur le cours des choses. Elise propose une façon « résiliente » de poser son regard, comme un début de guérison après les traumatismes accumulés siècle après siècle.

The Flycatcher’s Fall

Near the stones marking the Sweat Lodge,

a newborn flycatcher has tumbled

from the nest. “Careful : don’t touch it,”

I warn my inquisitive daughter.

“The mother might reject her young.”

Perching the flycatcher on bark,

my husband climbs a ladder, slips

the fledging in a crowded nest.

He teeters, “Not much room up here,”

as beaks open, expecting worms.

Pregant again, I’m craving something

salty. Our six-month fetus raps

my rib, demanding food. “The baby

wants her mommy,” tugs our daughter

on my sleeve, looking up the tree.

How will this flycatcher sustain

her brood ? Will the fallen one starve ?

We hear a whistled whit in air

while wing-flutter overhead darkens

the sun. All the small birds respond.

La chute du gobe-mouche

Près des pierres qui délimitent la hutte à sudation,

un gobe-mouche nouveau-né est dégringolé

du nid. « Attention : ne le touche pas, »

j’avertis ma fille curieuse.

« La mère pourrait rejeter son petit. »

Ayant perché le gobe-mouche sur l’écorce,

mon mari grimpe à l’échelle, glisse

l’oisillon dans un nid surpeuplé.

Il chancelle, « pas trop de place là-haut, »

pendant ce temps les becs s’ouvrent dans l’espoir de vers.

De nouveau enceinte, j’ai furieusement envie de quelque chose

de salé. Notre fœtus de six mois me boxe

les côtes, il exige de la nourriture. « Le bébé

veut sa maman », dit notre fille en me tirant

par la manche, elle regarde en haut de l’arbre.

Comment cette gobe-mouche subviendra-t-elle

aux besoins de sa couvée ? Est-ce que le petit tombé mourra de faim ?

Nous entendons un pépiement dans l’air

alors que le battement d’ailes au-dessus de nous obscurcit

le soleil, tous les petits répondent.

Toujours dans le recueil Bestiaire, voici le poème intitulé Wi’-gi-e, ce qui signifie prière en langue Osage. Mollie Buckhart, la voix du poème, raconte. Elle est la sœur de Anna Kyle Brown qui fut la première victime de ce qui fut appelé « le règne de la terreur » sur la réserve Osage en Oklahoma. Des gisements de pétrole avaient été découverts sur la réserve, là où des terres semées de rochers arides avaient semblées bien « suffisantes » pour y parquer des Indiens. Pour accéder au gisement, les chercheurs devaient louer les terres aux Osages et leur reverser des royalties. Chaque personne inscrite sur le rouleau de la tribu commença à recevoir un pécule trimestriel et, au fil du temps, alors que l’on extrayait de plus en plus de pétrole, les dividendes se comptèrent par millions de dollars. De ce fait les Osages qu’on renommerait les « milliardaires rouges », faisaient des envieux parmi les blancs qui convoitaient leur fortune. Les faits du poème remontent aux années 1920. Des hommes blancs (sous la houlette de William Hale) cherchant à s’approprier cette richesse, conspirèrent avec des médecins locaux, des membres des forces de l’ordre, des médecins légistes et des journalistes afin de tuer 24 membres de la nation Osage et de déguiser ces meurtres en accidents. Ceci pour s’emparer de leurs biens. Mais la vague de terreur ne s’arrêta pas là, ce fut une hécatombe : défenestrations, empoisonnements, morts par balles, ensanglantèrent la réserve, des crimes pour lesquels les enquêtes furent bâclées, et les coupables jamais inquiétés.

Wi’-gi-e

Anna Kyle Brown. Osage.

1896-1921. Fairfax, Oklahoma.

Because she died where the ravine falls into water.

Because they dragged her down to the creek.

In death, she wore her blue broadcloth skirt.

Though frost blanketed the grass she cooled her feet in the spring.

Because after the thaw, the hunters discovered her body.

Because she lived without our mother.

Because she had inherited head rights for oil beneath the land.

She was carrying his offspring.

The sheriff disguised her death as whiskey poisoning.

Because when he carved her body up, he saw the bullet hole in her skull.

Because when she was murdered, the leg clutchers bloomed.

But then froze under the weight of frost.

During Xtha-cka Zhi-ga Tze-the, the Killer of the Flowers Moon.

I will wade across the river of the blackfish, the otter, the beaver.

I will climb the bank where the willow never dies.

Wi’-gi-e

Anna Kyle Brown. Osage.

1896-1921. Fairfax, Oklahoma.

Parce qu’elle est morte où le ravin tombe dans l’eau.

Parce qu’ils l’ont traînée dans le ruisseau.

Morte, elle portait sa jupe bleue de drap fin.

Bien que l’herbe fût couverte de gel elle rafraichissait ses pieds dans la source.

Parce que j’ai retourné la bûche du pied.

Ses chaussons flottaient en aval vers le barrage.

Parce qu’après le dégel, les chasseurs découvrirent son corps.

Parce qu’elle vivait sans notre mère.

Parce qu’elle avait hérité des bénéfices du pétrole sous le sol.

Elle portait sa progéniture.

Le shérif déguisa sa mort en un empoisonnement au whisky.

Parce que, lorsqu’elle fut assassinée, les jarretelles s’épanouirent.

Mais ensuite gelèrent sous le poids du givre.

Pendant Xtha-cka Zhi-ga Tze-the, la Lune* du Tueur de Fleurs.

Je traverserai la rivière du tautog, de la loutre, du castor.

Je grimperai le talus où le peuplier ne meurt jamais.

*Les Indiens d’Amérique découpaient l’année en lunes et non en mois, leur donnaient le nom d’un fait marquant arrivé pendant cette période de 28 jours. (N.d.T.)

Birth Day, d'Elise Paschen, Poetry Every Day Project.

Pour terminer cette présentation, voici un poème publié lors du confinement pendant ce qu’on a nommé la crise du covid19, (publié sur le site Poem of the Day). Elise joint ce commentaire : pendant cette période de distanciation sociale et de confinement chez soi, j’apprécie chaque rencontre avec le monde naturel. Je suis ravie de pouvoir me souvenir du moment où j’ai écrit ce poème, l’hiver dernier. Nous rendions visite à ma tante, qui a plus de 90 ans, dans le sud (Oklahoma), et nous avons randonné dans les marécages. Ce poème parle de l’interdépendance dans la nature. Il s’agit de la façon dont nous nous connectons entre nous.

Aerial, Wild Pine

A flare of russet,

green fronds, surprise

of flush against

the bare grey cypress

in winter woods.

Cardinal wild pine,

quill-leaf airplant

or dog-drink-water.

Spikes of bright bloom—

exotic plumage.

How they contour

against the trunk.

I miss that closeness

against my skin,

milky expression.

Before they latched,

their grief revealed

in such a flash.

Seekers of light,

poised acrobats.

Over the wetlands

a snail kite skims

tallgrass, then swoops

to scoop the apple

snail in curved bill.

The provenance

of names, of raptor

and prey, the beak,

like a trapdoor,

unhinging flesh.

The way two beings

create a space

for one another—

the bud to branch,

tongue against nipple.

« Pin sauvage », aérien

Une éruption de reinettes,

rondes vertes, surprise

du rouge contre

le cyprès nu et gris

dans les bois en hiver.

Pin sauvage cardinal,

plante aérienne feuille-plume

ou chien-boire-eau.*

Pointes de fleurs lumineuses —

un plumage exotique.

La manière

dont elles contournent le tronc.

Contre la peau

cette proximité me manque,

expression lactée.

Avant qu’elles ne se verrouillent,

leur chagrin révélé

par cet éclat.

Chercheuses de lumière,

acrobates en position.

Au-dessus des marécages

un milan rase

les herbes hautes, puis en piqué

ramasse l’escargot

jaune dans son bec courbe .

La provenance

des noms, du rapace

et de la proie, le bec

comme une trappe,

chair déséquilibrée.

La manière dont deux êtres

créent un espace

l’un pour l’autre —

bourgeon contre branche,

langue contre mamelon.

* les mots en Italiques sont les noms communs américains donnés au « pin sauvage », scientifiquement connu sous l’appellation Tillandsia fasciculata, il n’est pas un conifère mais appartient à la famille des Broméliacées (comme l’ananas), il est originaire d’Amérique centrale et des Antilles. Ses bractées sont rouges et ses fleurs violettes. (N.d.T.)

La manière dont deux cultures, deux civilisations créent un espace l’une pour l’autre, voilà qui aurait été intéressant de faire évoluer au cours des siècles… Les tourmentes de l’histoire Européenne et sa course aux richesses, d’où son expansion coloniale, font que la nation Osage est certainement celle qui aura eu les contacts et les échanges avec les trappeurs français et les autorités françaises les plus serrés, aux Etats Unis s’entend. D’ailleurs, en 1725, une délégation Osage fut conduite à Versailles. Quand la Louisiane fut vendue aux Etats Unis, c’est Jean-Pierre Chouteau, commerçant français de fourrures qui fut nommé « Indian Agent » pour les Osages, c’est-à-dire dans un rôle de référent, d’administrateur, mais aussi de contrôle bien évidemment ! Hélas l’espace de domination créé, les politiques génocidaires menées, n’ont pas permis la possibilité d’un échange égalitaire respectueux des nations Indiennes : inenvisageable à l’époque. Cette histoire des rapports entre la France et la nation Osage est anecdotique au regard de la poésie contemporaine telle que pratiquée par Elise Paschen, néanmoins il m’apparaissait intéressant de le mentionner, de plus Elise parle et lit le français m’a-t-elle confié.

Qu’il me soit permis d’exprimer gratitude et remerciements sincères à Tobi Harper, Deputy Director chez Ren Hen Press qui a permis la reproduction des poèmes tirés de Bestiary et de The Nightlife, remerciements et reconnaissance envers Elise Paschen pour son éclairage, sa gentillesse et la confiance accordée en m’envoyant quelques-uns de ses nouveaux poèmes.