Gabriela Mistral : voix une et pluri-elles

Gabriela Mistral, pseudonyme de Lucila Godoy Alcayaga, est une figure incontournable de la littérature latino-américaine. Première femme latino-américaine à recevoir le Prix Nobel de Littérature en 1945, elle incarne une voix unique qui a su transcender les frontières de son époque. Son œuvre, imprégnée d’un profond humanisme, se distingue par un engagement éthique et esthétique qui continue de résonner aujourd’hui. Cet article explore comment Gabriela Mistral s’inscrit dans son époque, sa contribution à la poésie latino-américaine, sa posture féministe, et les avancées qu’elle a apportées à la littérature chilienne.a

Une poète dans une époque

Gabriela Mistral a évolué dans une période marquée par de profonds bouleversements sociaux et politiques en Amérique latine. La fin du XIXe et le début du XXe siècle voient l’émergence de mouvements révolutionnaires et de luttes pour l’émancipation des peuples indigènes, ainsi que des revendications pour une meilleure justice sociale dans des sociétés fortement inégalitaires. Des réformes agraires, souvent conflictuelles, se mettent en place dans plusieurs pays, tandis que des révolutions marquantes, comme celle du Mexique (1910-1920), redéfinissent les structures de pouvoir. Par ailleurs, les femmes commencent à revendiquer leurs droits politiques et sociaux, dans un contexte encore largement patriarcal.

Née en 1889 dans une région rurale du Chili, Gabriela Mistral s’ancre dans cette époque de transformation en défendant des idéaux de justice sociale et d’égalité. Enseignante de formation, elle s’est engagée à promouvoir l’éducation publique comme outil d’émancipation.

Gabriela Mistral, Poème de l'enfant, lu par Sylvia Bergé.

Sa poésie dialogue avec les grandes questions de son époque, telles que la condition des femmes, les inégalités sociales, et la recherche identitaire des peuples latino-américains. Elle a écrit, par exemple : « Tout ce qui n’est pas éclatant est mon bienvenu, et tout ce qui est humble me fait monter à genoux. » Cette phrase témoigne de son attachement aux marges et aux invisibles.

Sa participation à des institutions internationales comme la Société des Nations (ancêtre des Nations Unies) témoigne de sa dimension universaliste, tout en ancrant sa plume dans les réalités locales.

Une voix unique

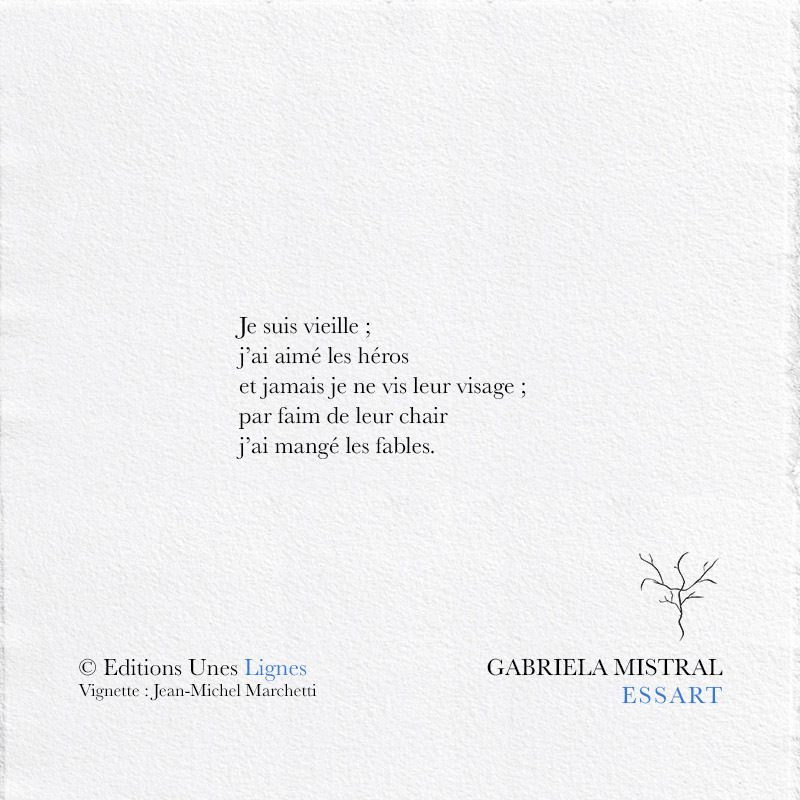

La poésie de Gabriela Mistral se caractérise par une profonde sincérité et une musicalité à la fois douce et puissante. Elle s'inscrit dans une tradition latino-américaine marquée par la richesse des thèmes et la diversité des styles, tout en développant une voix singulière. Ses recueils, tels que Desolación (1922), Ternura (1924) et Lagar (1954), explorent des thèmes variés : la mère, la nature, la spiritualité, la solitude et la mort.

Mistral innove en introduisant une poésie ancrée dans une spiritualité ouverte, où la douleur et l’espoir coexistent. Dans « Balada », par exemple, elle écrit : « Je vais portant ma blessure / comme une fleur d’hiver. » Cette métaphore saisissante illustre son aptitude à sublimer la souffrance en art.

Le style de Mistral renouvelle le genre par une fusion des formes traditionnelles et des éléments populaires, tout en explorant des métaphores puissantes et universelles. Ce mélange confère à sa poésie une profondeur culturelle et une modernité stylistique. En combinant des structures métriques classiques avec des thèmes enracinés dans le folklore et les expériences quotidiennes, elle a élargi les horizons thématiques de la poésie latino-américaine. Sa capacité à transcender les frontières du quotidien grâce à des images symboliques et émotionnelles universelles distingue son œuvre des conventions littéraires de son époque.

Gabriela Mistral, Enfant mexicain, lu par Cécile Brune. Poème extrait du recueil D'amour et de désolation , traduit de l’espagnol par Claude Couffon (© ELA/La Différence 1988)

La singularité de sa voix poétique réside également dans son équilibre entre simplicité et complexité. Sa diction, souvent empreinte d’oralité, rend son œuvre accessible, mais derrière cette simplicité se cache une profondeur métaphysique. Gabriela Mistral excelle à transformer des expériences personnelles en des vérités universelles. Par exemple, son exploration de la maternité ne se limite pas à l’expérience biologique : elle devient une métaphore de l’amour, de la perte et de la résilience humaine.

Cette voix singulière est aussi marquée par son souci constant de relier l’intime et le collectif. « Mon chant n’est pas seulement pour moi : il est pour l’homme et pour la femme, pour le village et pour la montagne », écrivait-elle. Ce positionnement fait de sa poésie un espace où les frontières entre le particulier et l’universel s’effacent, offrant une résonance profonde et intemporelle.

Une voix pour les femmes

Gabriela Mistral n’était pas une féministe au sens militant du terme, mais son œuvre et sa vie incarnent une profonde revendication pour l’égalité des sexes et la dignité des femmes. Sa poésie place souvent les femmes au centre, qu’il s’agisse de la mère sacrée, de la femme aimée ou de la figure marginalisée. Dans « Todas íbamos a ser reinas » (Nous devions toutes être reines), elle chante l’idéal de femmes unies et souveraines, rejetant les rôles traditionnels.

En élargissant les rôles attribués aux femmes dans la société et la littérature, Mistral a ouvert la voie à une nouvelle génération d’écrivaines latino-américaines. Elle a également défendu l’importance de l’éducation pour les filles, affirmant qu’elle était essentielle à leur autonomisation. « Apprendre, c’est le seul chemin pour devenir une femme complète », disait-elle.

Une voix visionnaire

Le style de Gabriela Mistral est marqué par une écriture à la fois intime et universelle, alliant une diction simple à une métaphysique complexe. Sa poésie, souvent proche de l’oralité, exploite des images puisées dans la nature et les expériences quotidiennes. Cette approche, à la fois accessible et dense, contraste avec les courants modernistes dominants de son époque, qui privilégiaient une certaine herméticité.

Les courants modernistes de l’époque, tels que le modernisme hispano-américain, dominé par des figures comme Rubén Darío, recherchaient une esthétique raffinée, symboliste et souvent hermétique. Rubén Darío, par exemple, dans des œuvres comme Prosas profanas (1896) ou Cantos de vida y esperanza (1905), cultivait une poésie riche en allusions mythologiques et en métaphores complexes, éloignée des réalités immédiates. Ce mouvement privilégiait une évasion vers le sublime et le cosmopolitisme, contrastant fortement avec la poésie de Mistral, plus enracinée dans le quotidien et les préoccupations sociales.

Un autre exemple est José Asunción Silva, poète colombien dont l’œuvre, notamment Nocturno et De sobremesa, est caractérisée par un style introspectif et une quête de l’idéal, souvent inaccessible au commun des lecteurs. Ces poètes modernistes ont marqué leur époque par une recherche formelle et un certain élitisme artistique qui mettaient parfois la communication émotionnelle au second plan.

En opposition, Gabriela Mistral s’est démarquée par une poésie directe, traversée par des émotions universelles et des préoccupations humaines concrètes, établissant ainsi un pont avec ses lecteurs.

Une voix à l'écho infini

Gabriela Mistral a redéfini la littérature chilienne et latino-américaine en introduisant une perspective unique, marquée par une conscience aiguë de la condition humaine. Son engagement éthique et esthétique a non seulement enrichi le patrimoine littéraire de son pays, mais a également contribué à inscrire la poésie latino-américaine sur la scène mondiale.

Aujourd’hui, son œuvre continue d’être une source d’inspiration pour les écrivains et les penseurs qui cherchent à comprendre et à transformer le monde. En conjuguant tradition et innovation, Gabriela Mistral a su créer une poésie intemporelle, au carrefour de l’intime et de l’universel.

Parmi les voix féminines qui ont suivi ses traces, on peut citer la poétesse mexicaine Rosario Castellanos, qui a exploré des thématiques liées à la condition féminine et aux identités indigènes, ou encore la Chilienne Nicanor Parra, qui s’est imposée avec un style anticonformiste et engagé. La poésie contemporaine latino-américaine est également marquée par des figures comme Gioconda Belli, poétesse nicaraguayenne célébrant le féminisme et l’érotisme, ou la Colombienne Piedad Bonnett, dont les œuvres explorent des thématiques existentielles et sociales.

Toutes ces femmes, dans leur diversité, prolongent l’héritage de Gabriela Mistral en donnant voix à des expériences plurielles et en poursuivant le dialogue entre l’individuel et le collectif dans la poésie latino-américaine.