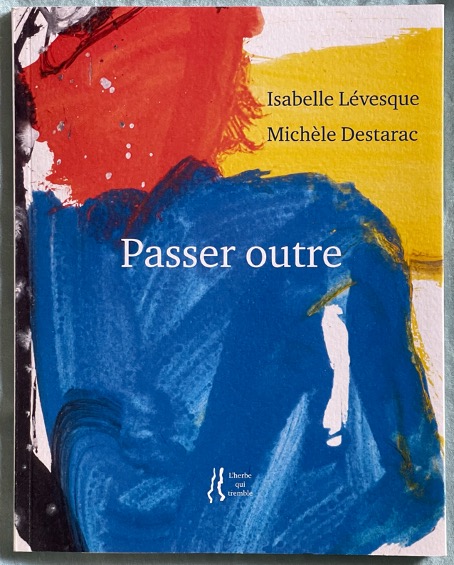

Isabelle Lévesque, Passer outre

Passer outre, c'est généralement ne pas tenir compte d’un argument, d’une observation ou d’un avertissement, ce peut être aussi aller au-delà (passer outre-Rhin) et c'est le titre de ce beau livre que nous offrent Isabelle Lévesque et Michèle Destarac.

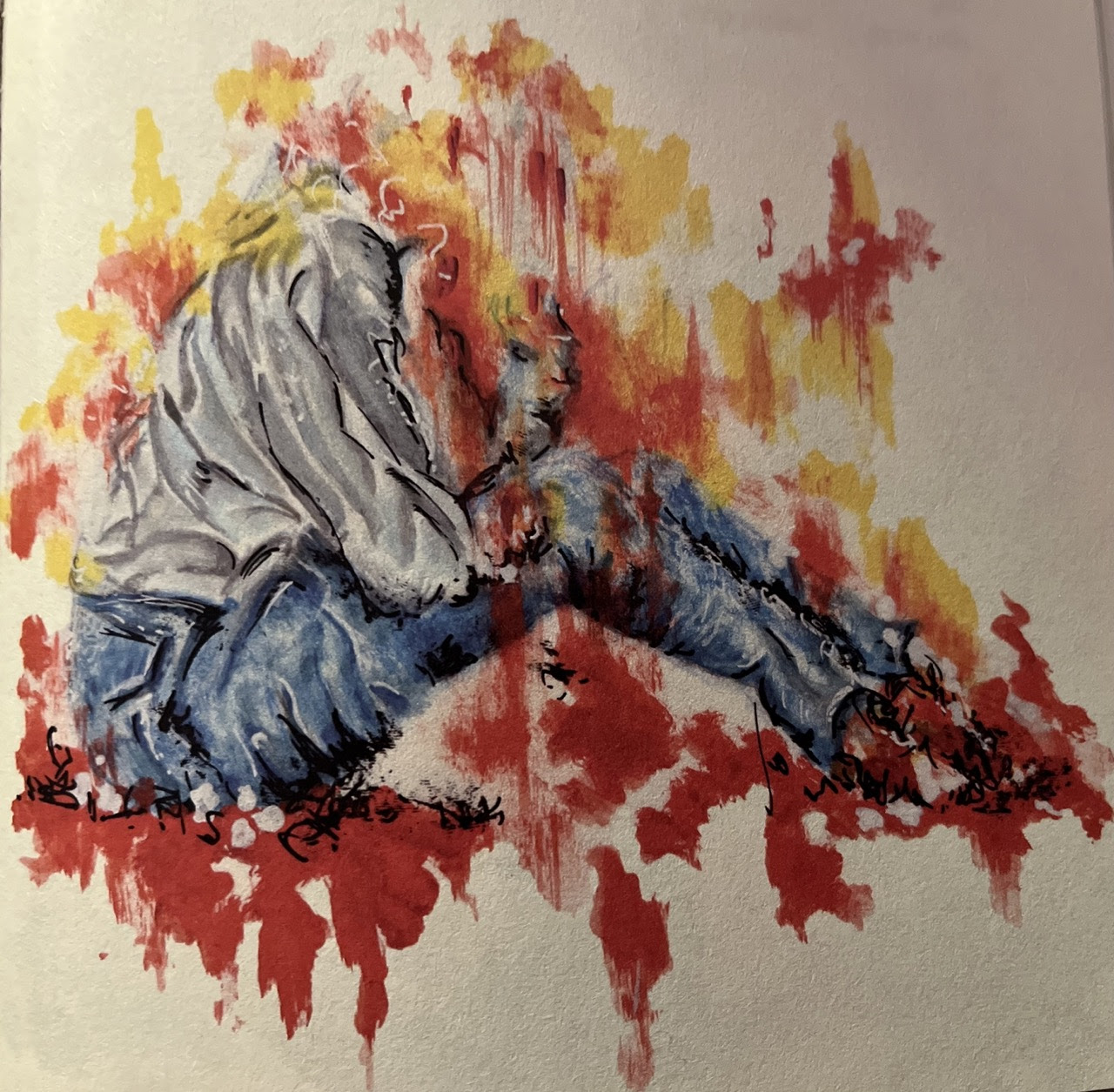

Le principe est simple : page de gauche, un poème d'Isabelle Lévesque ; page de droite, la reproduction d'une œuvre plastique de Michèle Destarac (les originaux sont majoritairement des pastels qu'on aura pu voir dans le cadre d'une exposition à la galerie PAPIERS D'ART). On comprend d'emblée que les poèmes ont été écrits d'après les images. Chaque poème a un titre (et du coup le donne à l'oeuvre picturale ? ), par exemple LA CRAIE PRIMITIVE dont on comprend aisément le pourquoi un jetant simplement un œil au tableau : un grand aplat noir rectangulaire qui peut en effet figurer un tableau de classe ou une ardoise et quelques traits blancs qui semblent le tracé d'une craie sur le plan noir en question. Évidemment, lorsqu'on commence par la lecture du poème, ou de son seul titre, le regard que l'on pose ensuite sur l'image est influencé par ce qu'on vient de lire. Je m'y suis laissé prendre sur les premières pages, j'ai ensuite inversé l'ordre de ma lecture, commençant par l'œuvre de Michèle Destarac pour vérifier après coup si elle m'avait suggéré des choses similaires à ce qu'Isabelle Lévesque met dans son poème. Parfois oui, parfois non. Par exemple, le poème SILLAGE D'OR donne en premier vers : Sur son destrier noir chevauche le soleil. D'accord pour le soleil (une tache jaune-orangé plus ou moins ronde) mais en lieu et place de cheval, j'avais eu pour ma part, la vision d'un sanglier furibard.

Isabelle Lévesque/Michèle Destarac, Passer outre, éditions L'Herbe qui tremble, 2024, 70 pages, 22 €

C'est bien entendu toute la subjectivité en travail face à une œuvre abstraite, encore que celle-là avec ses masses de couleur, ses traits qui semblent structurer l'espace, puisse rassembler un faisceau d'interprétations voisines. Mais ce n'est certes pas le propos de l'artiste qui, aux frontières de l'expressionisme, donne le sentiment d'une action intuitive.

Quoi qu'il en soit, il était intéressant, après une première lecture de reprendre depuis le début avec, cette fois, les yeux d'Isabelle Lévesque. Il s'agissait pour elle, comme mentionné dans l'adresse à Michèle Destarac, de prendre le poème par les cornes et de terminer par ces quatre vers, en adéquation avec l'ensemble pictural : La peintre / objective l'abstraction. / Le poème / acquiesce et signe d'une croix.

Isabelle Lévesque prévient encore dans le premier poème CASE DÉPART : rien que le tout apocryphe d'un regard. Il ne peut y avoir ici de glose à la validité certifiée. Il s'agit plutôt d'écrire en complicité.

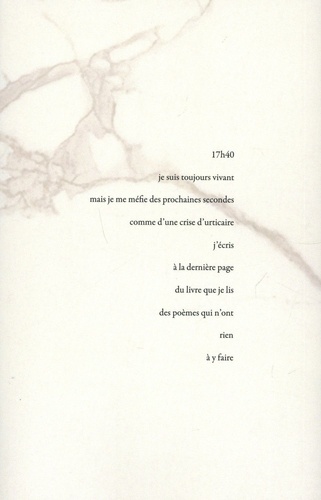

NOUVEAU THÉORÈME

Terrain serré dans son cadre débordant.

Plusieurs fuites sur les bords. Tuyauterie,

ratissage. Il faut apprendre à dompter

les lignes de la géométrie. L'école écaquillée

récrit son règlement.Tous au clapet du souffle,

le triangle entre-t-il dans un rectangle trop petit ?Nouveau théorème dans l'acrobatie du vide.

Tout crayon crayonne et crie, amovible.Et ainsi de suite.

Il est pertinent de noter que le poème se raccroche à des objets concrets, que l'on croit reconnaître dans le tableau, en fait que l'on se suggère simplement (par analogie des formes) et dont on sait pertinemment l'énigme persistante :

Pantins désarticulés : les yeux,

détachés du précipice, participent

au déchiffrement spéculaire.

Les titres des poèmes sont eux-mêmes très évocateurs : EXÉCUTION MATADOR, LES MALENTENDUS, BORDERLINE...

On a parfois l'impression d'approcher la description, comme dans le poème BISQUE RAGE :

Ça brille d'un coin, de l'autre un ciel

barbouille le trait des certitudes. Bisque

rage sans désespoir, le noir dégoupillé

concentre son attractivité : on regarde.

Oui, le noir dans ce tableau attire particulièrement l'œil, mais la poète n'est pas en écriture pour une énonciation d'exposé, le ciel barbouille le trait des certitudes – cette formule à elle seule fait poème – et de terminer comme avec effarement : Un crayon replie ses ailes, c'est insensé.

La poésie est création, nul besoin de rappeler l'étymologie du mot. Les déclencheurs sont ici des images, des assemblages de couleurs. Ils génèrent à leur tour des assemblages de mots qui font image :

ALLER DROIT

Quadrature du cercle.

Mystère insufflé bleu

qui répète, agrandit

puis étouffe de poussière.

Si le tracé droit du vivant rejoint son double, c'est gagné.La règle naît du cadran des heures dupliquées

sans aiguilles. Il suffit de s'arrêter,

lancer le dé du doute

pour aller droit.Essayer de crever rouge d'un tir et

souffle retrouvé

crier victoire.

Le dé du doute est-il celui de Mallarmé ? Qui sait ? Toujours Une vérité à vérifier. Et bien sûr Ajouter des réponses, les superposer / pour n'exlure aucune possibilité. C'est ce que fera le lecteur curieux, il ajoutera son regard, ses réponses ou se laissera simplement aller, comme dans ces correspondances baudelairiennes, à travers des forêts de symboles, aux transports de l'esprit et des sens que suscite ce très beau livre.