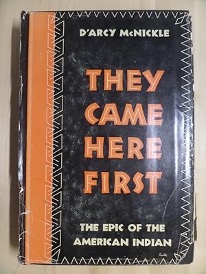

REGARD SUR LA POÉSIE « NATIVE AMERICAN » : William D’Arcy McNickle, père de la litérature amérindienne contemporaine

L’histoire commence au Canada, chez les Indiens Cree et les Indiens métis constitués en peuple, unis autour de Louis Riel, métis lui aussi, qui voulait pour eux un état Indien démocratique indépendant de la couronne d’Angleterre et du gouvernement Canadien (territoire faisant partie de ce qui est aujourd’hui l’état du Saskatchewan). Les ancêtres de D’Arcy McNickle, du côté maternel, membres de la famille Parenteau installés dans une « ferme » à Batoche, avaient joué un rôle non négligeable dans la rébellion.

The Surrounded, de D'Arcy McNickle

En 1972, il contribua à la création du centre pour l’histoire des Indiens d’Amérique à la célèbre bibliothèque Newberry de Chicago. Ce centre porte toujours son nom. La bibliothèque de l’université Salish Kootenai sur la réserve Indienne de Flathead dans le Montana porte également son nom.

Dans son poème Man Hesitates but Life Urges, William D’Arcy McNickle exprime le sentiment de perte, de nostalgie. Perte d’identité, perte de repères, perte du sentiment de réalité, désorientation : c’est n’avoir plus de pays, voir le territoire s’évanouir, devoir fuir, mais aussi savoir que la vie est là qui n’attend pas. Et pourtant elle offre toujours cette même expérience puisque le monde pour les Indiens d’Amérique a radicalement changé et que rien ne leur permet de s’y trouver accueillis, acceptés, ainsi leur quête se poursuit interminablement, faisant d’eux des sortes de fantômes errant sur une terre avec laquelle il est désormais difficile de se connecter. Ce poème a été publié pour la première fois dans la revue The Frontier (vol. 6, en mars 1926). Jennifer Elise Foerster (poète, membre de la nation Indienne Muskogee), lors d'une lecture et d'une réunion autour du livre When the Light of the World Was Subdued, Our Songs Came Through: A Norton Anthology of Native Nations Poetry (W. W. Norton, 2020), réunion organisée par l'Institute for Inquiry and Poetics, au Poetry Center de l’université d’Arizona, a qualifié le poème de : « exemple de la liminalité du langage et de la façon dont le langage peut nous ramener à un sentiment de patrie en tant que lieu intermédiaire », ajoutant que le pays ayant subi nombre de violences en termes d’environnement et de suppression des langues, « la poétique, je crois, peut devenir un moyen de recartographier. [. . .] Dans le poème de D’Arcy McNickle, nous pouvons voir le poème embrasser le fait de ne pas savoir, d’être perdu, mais de trouver une patrie intérieure, dans le voyage même de la recherche. » (pour en savoir plus sur Jennifer Foerster : https://www.recoursaupoeme.fr/un-regard-sur-la-poesie-native-american-16-la-poesie-de-jennifer-elise-foerster/)

Man Hesitates but Life Urges

There is this shifting, endless film

And I have followed it down the valleys

And over the hills,—

Pointing with wavering finger

When it disappeared in purple forest-patches

With its ruffle and wave to the slightest-breathing wind-God.

There is this film

Seen suddenly, far off,

When the sun, walking to his setting,

Turns back for a last look,

And out there on the far, far prairie

A lonely drowsing cabin catches and holds a glint,

For one how endless moment,

In a staring window the fire and song of the martyrs!

There is this film

That has passed to my fingers

And I have trembled,

Afraid to touch.

And in the eyes of one

Who had wanted to give what I had asked

But hesitated—tried—and then

Came with a weary, aged, “Not quite,”

I could but see that single realmless point of time,

All that is sad, and tired, and old—

And endless, shifting film.

And I went again

Down the valleys and over the hills,

Pointing with wavering finger,

Ever reaching to touch, trembling,

Ever fearful to touch.

L’homme hésite mais la vie le presse

Il y a ce film interminable et changeant

Que j'ai suivi au long des vallées

Et par-dessus les collines,—

Un doigt hésitant pointé

Quand il a disparu fondu dans les zones de forêt violettes

En une ondulation de vague au moindre dieu-vent qui respire.

Il y a ce film

Vu soudain, au loin,

Quand le soleil, marchant vers son coucher,

Se retourne pour un dernier regard,

Et là-bas, dans la très lointaine prairie

Une cabane solitaire endormie capte et retient une lueur,

Pendant un moment d’éternité,

Dans une fenêtre qui regarde, le feu et le chant des martyrs !

Il y a ce film

Qui est passé entre mes doigts

Et j'ai tremblé,

Effrayé de toucher.

Et aux yeux d'un

Qui avait voulu donner ce que j'avais demandé

Mais qui avait hésité—essayé, et puis

Avait conclu par un "Pas tout à fait" âgé et fatigué,

Je ne pouvais que voir ce seul moment détrôné,

Tout ce qui est triste, fatigué et vieux—

un film interminable et changeant.

Et j'y suis retourné

Au long des vallées et sur les collines,

Pointant d'un doigt hésitant,

Toujours essayant de toucher, tremblant,

Toujours effrayé de toucher.

Le poème The Mountains, Les Montagnes, est apparu pour la première fois dans The Frontier : A Literary Magazine,(vol. 5, en mai 1925). Dans « American Indian Poetry at the Dawn of Modernism » (Poésie amérindienne à l’aube du modernisme), article publié dans The Oxford Handbook of Modern and Contemporary American Poetry, (Oxford University Press, 2012), Robert Dale Parker, professeur d'études anglaises et amérindiennes à l'Université de l'Illinois, écrit : « Les Montagnes de D'arcy McNickle ne font aucune référence directe à quoi que ce soit d'Indien, mais les lecteurs de son grand roman The Surrounded (Harcourt, Brace and Company, 1936) reconnaîtront le décor montagneux du roman. Ils se rappelleront également comment, pour les personnages salishs de The Surrounded, les scènes de montagne résonnent avec la mémoire et la tradition salish et avec le sentiment d'espoirs persistants, mais finalement déçus, d'un refuge possible contre les colons blancs agressifs et les fonctionnaires fédéraux. En ce sens, un contexte plus large issu des écrits de McNickle contribue à alimenter les significations localement indiennes du paysage montagneux de son poème ».

THE MOUNTAINS

There is snow, now—

A thing of silent creeping—

And day is strange half-night . . .

And the mountains have gone, softly murmuring something . . .

And I remember pale days,

Pale as the half-night . . . and as strange and sad.

I remember times in this room

When but to glance thru an opened window

Was to be filled with an ageless crying wonder:

The grand slope of the meadows,

The green rising of the hills,

And then far-away slumbering mountains—

Dark, fearful, old—

Older than old, rusted, crumbling rock,

Those mountains . . .

But sometimes came a strange thing

And theirs was the youth of a cloudlet flying,

Sunwise, flashing . . .

And such is the wisdom of the mountains!

Knowing it nothing to be old,

And nothing to be young!

There is snow, now—

A silent creeping . . .

And I have walked into the mountains,

Into canyons that gave back my laughter,

And the lover-girl’s laughter . . .

And at dark,

When our skin twinged to the night-wind,

Built us a great marvelous fire

And sat in quiet,

Carefully sipping at scorching coffee . . .

But when a coyote gave to the night

A wail of all the bleeding sorrow,

All the dismal, grey-eyed pain

That those slumbering mountains had ever known—

Crept close to each other

And close to the fire—

Listening—

Then hastily doused the fire

And fled (giving many excuses)

With tightly-clasping hands.

Snow, snow, snow—

A thing of silent creeping

And once,

On a night of screaming chill,

I went to climb a mountain’s cold, cold body

With a boy whose eyes had the ancient look of the mountains,

And whose heart the swinging dance of a laughter-child . . .

Our thighs ached

And lungs were fired with frost and heaving breath—

The long, long slope—

A wind mad and raging . . .

Then—the top!

There should have been . . . something . . .

But there was silence, only—

Quiet after the wind’s frenzy,

Quiet after all frenzy—

And more mountains,

Endlessly into the night . . .

And such is the wisdom of mountains!

Knowing how great is silence,

How nothing is greater than silence!

And so they are gone, now,

And they murmured something as they went—

Something in the strange half-night . . .

LES MONTAGNES

Il y a de la neige à présent—

Une chose qui rampe silencieusement—

Et le jour est une étrange demi-nuit. . .

Et les montagnes sont parties, murmurant doucement quelque chose. . .

Et je me souviens des jours pâles,

Pâles comme la demi-nuit. . . également étranges et tristes.

Je me souviens des moments passés dans cette pièce

Quand, à jeter un coup d'œil à travers une fenêtre ouverte

elle se remplissait d'une merveille éplorée sans âge :

La grande pente des prés,

La montée verte des collines,

Et puis au loin, des montagnes endormies—

Sombres, craintives, vieilles—

plus vieilles qu’un vieux rocher rouillé s’émiettant,

Ces montagnes. . .

Mais parfois il arrivait une chose étrange

leur jeunesse était alors celle d’un petit nuage qui volait,

Côté soleil, clignotant. . .

Et telle est la sagesse des montagnes !

Ne sachant rien d'être vieux,

ni rien d’être jeune !

Il y a de la neige, maintenant—

Un rampant silencieux. . .

Et j'ai marché dans les montagnes,

Dans des canyons qui m'ont rendu mon rire,

Et le rire de l’amante. . .

Et à la tombée de la nuit,

Quand notre peau se crispait sous le vent de la nuit,

Elle nous faisait un grand feu merveilleux

Et je me suis assis tranquillement,

En sirotant soigneusement un café brûlant. . .

Mais quand un coyote a offert à la nuit

Un gémissement fait de tout le chagrin sanglant,

Toute la douleur lugubre aux yeux gris

Que ces montagnes endormies avaient toujours sues—

A rampé près de chacun de nous

Et près du feu—

À l’écoute—

Puis à la hâte j'ai éteint le feu

Et les poings serrés

je me suis enfui (donnant de nombreuses excuses).

Neige, neige, neige—

Une chose qui rampe silencieusement

Et une fois,

Par une nuit de froid hurlant,

Je suis parti escalader le corps froid si froid d'une montagne

Avec un garçon dont les yeux avaient l'aspect ancien des montagnes,

Et dont le cœur est la danse balancée d'un enfant qui rit. . .

Nos cuisses nous faisaient mal

Et nos poumons étaient enflammés de givre et d'haleine haletante—

La longue, longue pente—

Un vent fou et rageur. . .

Alors—le sommet !

Il aurait dû y avoir . . . quelque chose . . .

Mais il y eut seulement le silence—

Calme après la frénésie du vent,

Calme après toute frénésie—

Et encore plus de montagnes,

Sans fin dans la nuit. . .

Telle est la sagesse des montagnes !

Sachant combien est grand le silence,

Comme rien n'est plus grand que le silence !

Et donc ils sont partis, désormais,

Ils murmuraient quelque chose en marchant—

Quelque chose dans l'étrange demi-nuit. . .

Si les montagnes décrites dans le poème sont celles de son enfance sur la réserve Salish, si The Surrounded est un roman autobiographique, alors il faut imaginer l’auteur, métis qui ne trouve pas de « chez lui », ni dans les pensionnats, ni sur la réserve une fois revenu après ses études ; pas d’autre « chez lui » que dans l’écriture. Il faut comprendre la vie de William D’Arcy McNickle comme celle d’un homme luttant pour vivre, « entouré », ou bien comme assiégé, prisonnier entre deux mondes irréconciliables. Mais malgré cette ombre terrible portée sur sa vie, elle fut un exemple à suivre dont d’autres auteurs et poètes amérindiens s’inspireront. Il a laissé la mémoire du premier universitaire à écrire et à témoigner depuis le point de vue Indien. Et jusqu’au prix Pulitzer obtenu par le Kiowa Norman Scott Momaday en 1969, aucun autre écrivain Indien n’avait encore eu un impact aussi important que William D’Arcy McNickle.

Je laisserai le mot de la conclusion au poète et romancier Choctaw Louis Owens, spécialiste des nations Chocktaw et Cherokee, pour qui le roman The Surrounded a contribué au lancement d'un mouvement littéraire autochtone comparable au renouveau de la culture afro-américaine entre les deux guerres mondiales, mouvement appelé Renaissance de Harlem. De même un tournant s’opère dans la littérature autochtone américaine grâce au roman et à la vie de D’Arcy McNickle, vie dédiée à la reconnaissance et à l’amélioration des conditions de vie des amérindiens en Amérique.