Thomas Demoulin, Livres en vie (3) : Bernard Hreglich

Bernard Hreglich, Proses, Jean-Jacques Sergent imprimeur, 1997

S’il est vrai qu’écrire est un essai d’émancipation de l’être intérieur autant qu’extérieur (de son âme et des conditions matérielles de son existence), Bernard Hreglich offre l’exemple d’un écrivain qui a failli rater. Il ne faut pas oublier qu’une maladie aussi dégradante que celle qui le frappa a vite fait de miner en profondeur toutes les bonnes intentions affichées glorieusement par un auteur.

Bernard Hreglich, Proses, Jean-Jacques Sergent imprimeur, 1997

Ceux qui, contrairement à moi, ont eu l’heur et l’âge de croiser Hreglich savent qu’il fut un poète discret, ne cherchant pas à paraître à tout prix malgré ses protecteurs de poids : dès 1974, Bosquet se veut son parrain, et il fut l’ami de Rousselot et Guillevic ; son beau-père était Serge Wellens, et nombreux sont les poètes qui, aujourd'hui encore, à l’instar de Kenneth White, se rappellent des lectures organisées rue Mercoeur ou, parfois, dans la crypte de La Madeleine, par Marguerite Ambrosini Wellens, sa mère libraire. Echappant à de si nombreuses sollicitations, au moment où Hreglich entre dans sa quarantième année, il n’a joué que deux coups : Droit d’absence en 1977, édité par Bosquet chez Belfond ; Maître Visage en 1986, aux éditions de la revue Sud. Deux livres célébrés, respectivement récompensés par les prix Max Jacob et Jean Malrieu.

Voilà où en est Bernard Hreglich en 1993, quand sa sclérose en plaques dégénère violemment, le paralysant de plus en plus complètement à un rythme aussi effréné qu’incontrôlable, le clouant dans un fauteuil. Impossible de s’en sortir seul. Le poète est coupé dans son élan alors que deux feux, les enfants de ses amis et la guerre serbo-croate, venaient de susciter les premiers textes, sublimes, de sa dernière manière(([i] [1] Max Alhau a trouvé pour eux les mots justes, à lire ici, dans Recours au poème. La 46ème livraison des Hommes sans épaules, qui sera présentée au prochain Salon de la revue, à Paris, consacrera tout un dossier à Hreglich, injustement resté méconnu.)). Il est terrassé ; qu’elle est loin, l’émancipation du poète, quand le moindre geste de la survie quotidienne est lui-même devenu un idéal souvent inaccessible…

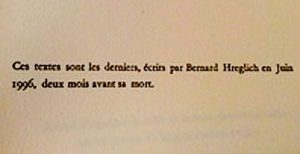

Je ne sais pas ce qu’a pu lui dire son ami François de Boisseuil, mais c’est bien lui qui le remit au travail (nous sommes en septembre 1993). Enfin si, je sais surtout que ce n’est pas le genre d’ami à épiloguer longtemps sur le pourquoi du comment ; ne comptez pas sur lui non plus pour vous trouver des excuses ou pleurer sur votre sort. Il m’a raconté une histoire comme ça, où un peintre arrive un jour démoralisé chez Giacometti. Le sculpteur questionne et fait accoucher le malheureux : au fond, il pouvait encore travailler… L’histoire a de ces socratiques répétitions : Hreglich, armé de son nouveau secrétaire, parvient à retarder la visite de sa Faucheuse : deux livres absolument capitaux sont envoyés à Jacques Réda, qui dirige alors la NRF, et qui les accepte. Un Ciel élémentaire paraît en 1994 (obtenant le prix Mallarmé) et Autant dire jamais en septembre 1996, un mois après la mort de l’auteur.

Or, le petit livre oblong(([i] In-12 oblong (12 × 18,5) de 24 ff.))que j’ai entre les mains vient me rappeler, contre toute tentative hagiographique, que la réalité fut simplement dure et tranchante.

Affirmer que l’écriture l’aurait remporté in extremis sur la mort semblerait en l’espèce quelque peu indécent, en plus d’être simpliste. Hreglich, en effet, alors même qu’il se mobilise pour venir à bout de ses deux livres majeurs, a accepté sa mort : si écrire est une force qu’il peut, « le temps d’un poème », opposer à la souffrance, le suicide en est une autre, qu’il envisage sérieusement. Les Proses sont le témoignage abrupt de cette lutte entre deux puissances d’une même volonté, la chronique d’un combat actif contre un effondrement passif, déchéance qui, d’ailleurs, avait été fatalement prédite par un amour de jeunesse ; il s’agissait de le démentir.

Vers la mi-janvier 1996, Hreglich se rate (pour la énième fois) et tombe dans le coma jusque mai. Les médecins amputent des phalanges à un pied, des doigts à une main. En juin, il se trouve dans une maison de repos, dans le Morvan. C’est là qu’il écrit la trentaine de sentences qui constitue ce livre. Aux yeux de tout le personnel médical, Bernard Hreglich est un patient qui collabore. Mais, dans le secret de son écriture minuscule et lente, il circule déjà d’un monde à l’autre. « Ce chemin me mène à la noirceur mais je désigne ce chemin ». Ces phrases, il les ramène de très loin, d’un domaine d’expérience dont il est rare de pouvoir témoigner. Elles tombent, dictées par le mystère à la fois trivial et vertigineux qui nous attend tous. Ce qu’elles nous communiquent avec la clarté d’une dépêche, c’est une proximité des plus extrêmes avec l’impensable néant que l’homme peut souhaiter devenir. La composition sobre en Garamond de corps 18 rend sensible ce passage au-delà du visible.

On le voit : dans « la douce moiteur de l’encre » l’écriture n’est pas contre la mort ; chacune a investi l’autre. Éblouissant ou aveuglant récit dont seule la poésie est capable : « Cet homme brisé porte les traces de son crime. Mille fusils pour étourdir celui que transporte un exil durable, ne sachant rien de cette zone brumeuse où vient la nuit comme un miracle ».

Avec ce livre de peu, si modeste en apparence, les humanistes François de Boisseuil et Jean-Jacques Sergent auront donné à cette nuit son éclat le plus juste. Sans doute ne furent-ils conduits que par l’amitié, par l’espèce d’urgence instinctive propre aux émotions ; mais le lecteur des Proses ne peut s’empêcher de songer qu’ils ont ainsi parachevé l’émancipation du poète :

Si la nuit te donne raison nous deviendrons des formes neuves sur les parois de ton exil.