Bien que mes parents soient en filigrane dans chacun de mes mots, je parle aussi des gens, de mes amis-poètes et musiciens, Thierry Renard, Lionel Martin, Stefano Giaccone. Pour écrire de la poésie, de toute façon il faut lire les autres. On s’inspire mutuellement. Ce qui est essentiel, c’est de voir, à partir de ce que l’on vit, comment on peut rejoindre les autres, ceux avec lesquels on retrouve nos routes/Nos révoltes/Nos envies de croire encore/ (Tous-Solo, p 36)

Seuls les solitaires

Ne sont jamais seuls

Seuls les solitaires se dopent à l’altruisme

Seuls les solitaires sont dépourvus d’égo

Seuls les solitaires

Construisent l’avenir commun

Tous-Solo dans l’inutilité (p 42)

Tous-Solo dans l’inutilité, c’est le texte central, le premier des Tous-Solo. Après les autres ont suivi. C’est à partir de celui-ci que j’ai écrit le recueil. Il a entraîné tout le chant. Oui, c’est un peu comme un long morceau de musique, un long chant, tous les poèmes se terminent par Tous-Solo... en insomnie, au quartier, en plein vol, face au poème, dans la continuité du rêve ... Finalement ce sont tous les solos que j’entends au fond de moi, même si les textes ne sont pas tous en rapport les uns avec les autres, ce refrain fait une continuité et construit l’unité du livre.

Et il y a la mer, toujours, la Méditerranée, qui pour moi représente le voyage, la navigation, le coté marin et pirate. Elle représente une traversée avec les mots, toutes les formes de migrations et l’exil en général. C’est lié à mon histoire personnelle, l’immigration de mes grands-parents, de mon père. Je suis sarde par mon père et grec par ma mère, de Grèce d’Asie mineure, la Turquie aujourd’hui. Avec Laurence Viel on a lu l’amer du sud, le livre écrit avec T. Renard, totalement bilingue français-italien, dans lequel des textes font référence à certain de nos mentors : Pasolini, et Antonio Gramsci..

Tu es régulièrement amené à travailler sur la langue, la musique lors d’ateliers auprès de différents publics, scolaires, étudiants, adultes et de personnes plus en difficultés.

Oui, j’interviens souvent pour des ateliers d’écriture poétique en collège, lycée, structures d’accueil, hôpitaux etc...auprès de ceux qui sont le plus souvent éloignés de l’écriture ou en difficultés sociales, de vies.. Dans les ateliers d’écriture je propose un travail sur la langue. Et dans ces contextes, nous échangeons beaucoup sur la poésie comme nous l’avons fait avec les jeunes du collège Jules Verne à Cagnes-sur-mer. J’explique qu’en poésie un mot suffit, on peut associer des mots que l’on ne va pas associer dans la vie de tous les jours (bien que la poésie fasse partie de la vie de tous les jours), parce qu’on crée des images, des imaginaires. Pour moi c’est le mot qui compte, le son, le rythme et l’image qu’on veut créer, ce qu’on veut dire.

C’est une vraie ouverture pour ces publics, surtout pour les élèves en difficultés scolaires. En quelque sorte on déconstruit les cours de français et le schéma sujet/verbe/complément. Ça leur donne des échappées, ça les sort de l’impasse, parce qu’ils s’aperçoivent qu’avec deux mots ils peuvent exprimer quelque chose. Et en retour, ils adoptent un autre rapport à la langue, à l’écriture dans le cadre des cours.

Je veux leur montrer qu’avec la poésie on peut lever toutes les barrières. Un mot est un monde, et deux mots c’est deux mondes qui se rencontrent

Je leur ai expliqué également que tout le monde peut être poète, que la poésie est, parmi les expressions artistiques, le lieu d’une liberté absolue. Tout le monde peut pratiquer une activité artistique, musique, danse, théâtre, cinéma etc, de façon autodidacte ou en amateur, Mais il y a des écoles, des conservatoires, des diplômes et des métiers qui existent, qui sont reconnus pour toutes ces formes artistiques. Pas en poésie. Il n’y a pas d’école de poésie, de diplôme à passer. On peut être pêcheur, ingénieur, chômeur, tout ce que l’on veut, et poète. Il y a des courants, mais pas d’école. Ils ont été très sensibles à ça.

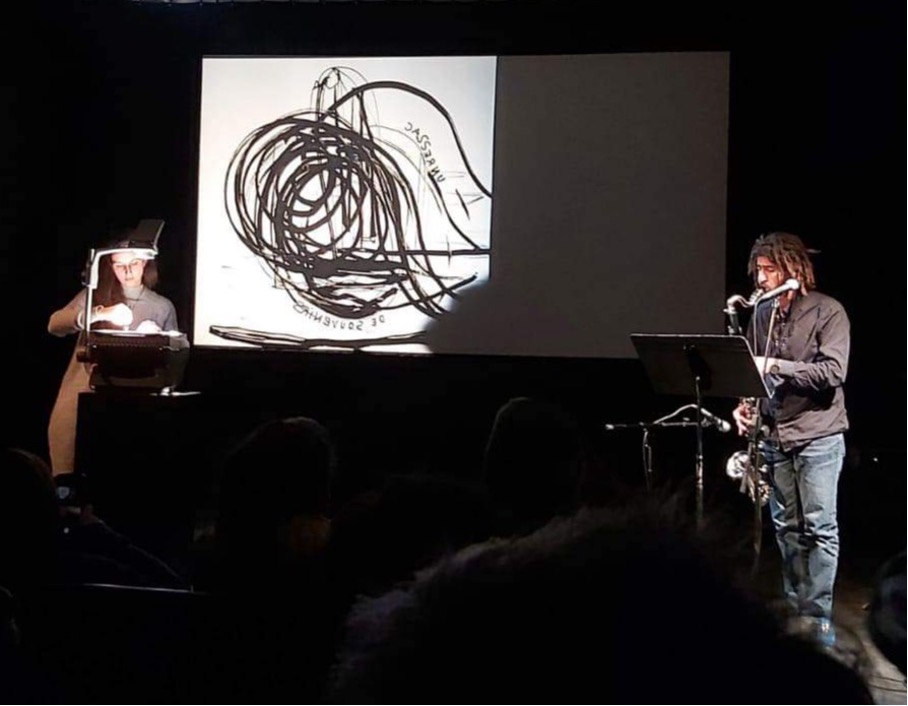

Tu joues de la clarinette et du saxo. Je t’ai également entendu utiliser d’autres instruments comme la guimbarde lors des animations avec les enfants, notamment à Saint Claude dans le spectacle Une tortue dans ma tête que vous avez joué avec Mohammed El Amraoui, dans le cadre de la Semaine de la Langue française et de la Francophonie 2022. La musique est une dimension essentielle de ta vision poétique.

J’écoute de la poésie depuis que je suis petit. J’étais tout le temps avec mon père, le poète et traducteur d’italien, Marc Porcu. J’allais partout avec lui, aux soirées poésies, dans les festivals, en France, à l’étranger. Comme mon père s’occupait de l’association Poésie Rencontre, je suis devenu musicien des poètes. J’ai commencé à 15/16 ans à accompagner les poètes de la région lyonnaise et tous ceux qu’invitait l’association, Chantal Ravel, Thierry Renard, Mohamed El'amraoui, Martin Laquet, Stéphane Juranics, Samira Negrouche, Lance Henson, Jean-Pierre Siméon, Jean-Pierre Spilmont etc.., puis petit à petit et jusqu’à aujourd’hui, (j’ai 44 ans), bien d’autres en France et à l’étranger.

J’ai découvert la musique, le jazz, par le clarinettiste Louis Sclavis qui est un ami très proche de mon père, depuis leurs jeunesse lycéenne, et qui était mon idole, avant même de découvrir John Coltrane, Charlie Parker et les grands noms de jazz. Je disais toujours enfant, « J’ai la chance de connaître mon idole, de le voir chez moi ». De même, j’ai découvert les poètes vivants avant de connaître Rimbaud, Verlaine et Compagnie. C’était les poètes que je voyais à la maison, et que je voyais lors de lectures, qui m’ont fait aimer la poésie.

D’ailleurs, aujourd’hui, je ne dis pas que j’accompagne les poètes, je dis "je joue avec les poètes", comme je jouerai avec d’autres musiciens. On joue ensemble. J’écoute le texte, le mot, je me mets au service du poème, de la façon dont chacun le lit, j’écoute ce qui se dit. Ce n’est pas de l’illustration non plus. C’est plutôt la création d'une ambiance. C’est toujours en impro, car ça marche mieux, on est plus libre. Selon moi, c’est mieux aussi pour le public qui ressent une vraie écoute, une vraie harmonie entre mots et notes, voix et sons. En improvisant on est obligé de s’écouter vraiment. Quand on prépare, on se met des barrières, on se dit "là il faut absolument que je joue cette note-là", on se met des contraintes, on attend le moment, alors qu en écoutant vraiment la lecture du texte, la note arrive d’elle-même.

....et elle rencontre le mot, tu écris p 41 de Tous-Solo « j’ai aimé entendre claquer sa langue sous mes doigts « clarinettés ». C’est ce qui donne à la poésie la valeur de sa sonorité et de son rythme.

Pour moi la poésie c’est le free de la littérature, c’est la liberté dans la littérature. Maintenant je ne dis plus que je joue du free jazz, mais je dis "je joue de la musique improvisée", ça peut être du tango, de la musique orientale, classique. Si tu lis une partition, tu suis ce qu’il y a d’écrit, certes tu peux mettre de l’intention, mais tu n’as pas besoin de réfléchir plus que ça. Tu lis ta partition, tu joues et tu sais qu’à tel moment, c’est telle note, telle tonalité, tel accord, style etc..

Je pense que lorsque les musiciens ne sont pas improvisateurs, c’est plus compliqué avec la poésie. Ils arrivent avec des accords tout prêts, des morceaux, des grilles en tête, ils vont vouloir les suivre et quelquefois, c’est en décalage total avec le texte avec la voix du lecteur ou de la lectrice, et ça fait école de musique. C’est plaqué, le poète dit son texte, le musicien fait son petit morceau, quelquefois comme un intermède. Après ça peut fonctionner aussi, mais t’es pas dans la création, on ne joue pas ensemble et pour moi l’essentiel c’est que l’on joue ensemble. Il y a des poètes qui ont des morceaux en tête, je leur dis non, si le public connaît ce morceau-là, il va l’avoir en tête, et il n’écoute ni le texte ni la musique, surtout s’il s’agit de morceaux que tout le monde connaît.

Dans l’improvisation, ça fonctionne comme une langue commune. Quand je joue avec des poètes, je sais que ce n’est pas comme en concert, comme avec d’autres musiciens, c’est pas Dimitri solo clarinette, ce qui ne m’empêche pas qu’entre deux vers quand je le sens, quand le texte s’y prête, que je puisse prendre un peu plus la place, mais après hop je redescends au service du texte. Toujours au service du texte, avec le texte. Et l’instrument se chauffe avec la voix de l’autre, des autres. Tu y es.