Revue Malpelo n°4

Malpelo, c’est tout un symbole. Si L’undicesima copia (le onzième exemplaire) – nom de la maison d’édition – se réfère à Kafka1, le nom de la revue, quant à lui, est un clin d’œil à la nouvelle de Giovanni Verga2, histoire d’un enfant maltraité à cause de la couleur de ses cheveux, sorte de lointain cousin de notre Poil de carotte.

Mais pourquoi avoir choisi ce nom : Malpelo ? L’enseignant, documentaliste et critique de cinéma Demetrio Salvi, son fondateur, s’en explique dans le numéro un de la revue. Malpelo, donc, parce que le vérisme de Verga, c’est aussi « l’attention à l’autre, participation, regard politique, engagement culturel, civil et social. Une instinctive révolte contre ce qui ne nous plaît pas, le plaisir de mettre à mal les incontournables implications logiques, l’envie de se divertir et de bousculer, si nécessaire, ce qui s’oppose à notre plaisir : ce sont les éléments déclencheurs qui nous ont convaincus de baptiser de cette manière irrévérencieuse une revue que nous voulons vivante, vitale, vive, à contre-courant quand cela a du sens d'être à contre-courant, curieuse et prête à rechercher le plaisir où qu'il soit ».

Ainsi est née Malpelo, jeune revue littéraire bimensuelle, à Naples, en septembre 2021. Elle est ouverte à la prose mais aussi à la poésie, secteur confié à Bernardo Rossi. Thématique, la revue se présente sous forme d'un agréable livre de plus de deux cents pages, illustré par un(e) artiste qui diffère à chaque numéro. On peut y lire une trentaine de textes d'auteurs connus ou moins connus, souvent napolitains et romains mais du fait de son audience nationale elle accueille volontiers les auteurs de toutes les régions d'Italie. Et pas seulement. En effet, Malpelo est aussi ouverte à l’international (les textes reçus doivent toutefois être écrits ou traduits en langue italienne).

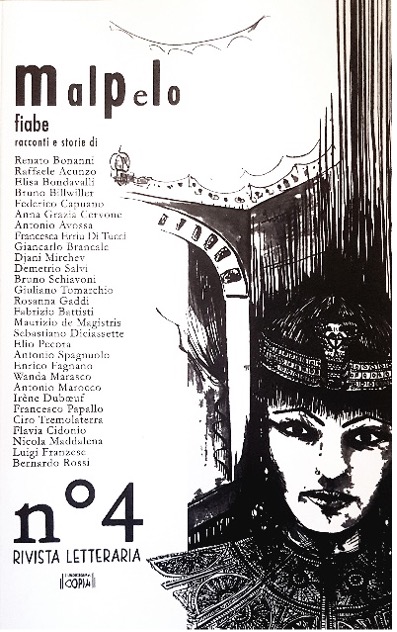

Revue Malpelo n°4, mars 2022, Éditions L’Undicesima copia, 200 pages, 10 euros.

Ce numéro 4 intitulé Fiabe, racconti e storie (fables, contes et histoires) offre à la lecture, entre autres, des textes d’Elio Pecora, Antonio Spagnuolo, Enrico Fagnano, Wanda Marasco, Francesco Papallo, Ciro Tremolaterra, Demetrio Salvi, Bernardo Rossi et me fait une nouvelle fois l’honneur de publier plusieurs de mes poèmes. Les illustrations, en noir et blanc, sont de Rosa D’Avino, plasticienne qui aime conjuguer tradition et formes contemporaines, réalité fascinante du passé et possibles évolutions du présent et surtout raconter la vie à travers ses créations quel qu’en soit le genre, quelle qu’en soit la matière.

Malpelo ? Une revue de création de qualité, interactive, respectueuse des auteurs aussi bien que des lecteurs… un « espace qui fait place, aussi, à ceux qui sont en dehors d’une dynamique commerciale de l’écriture »3.

Notes

- « André a vendu onze livres. J’en ai acheté dix. Je voudrais vraiment savoir qui a le onzième » Franz Kafka. Phrase inscrite en bas de chaque sommaire de Malpelo.

2. Rosso Malpelo, paru pour la première fois en 1878.