Archéologie du présent : entretien avec Guillaume Métayer

Guillaume Métayer, poète et traducteur, nourrit son écriture d’un dialogue constant avec les voix du passé et les présences qui nous accompagnent. Amis devenus explorait la manière dont l’amitié, la mémoire et la lecture façonnent une sensibilité et une langue. Avec Dinosaulyre, son nouveau livre, il poursuit cette réflexion en jouant sur les temps, les rythmes, les survivances, et sur ce que la poésie peut encore dire dans notre époque. Nous allons évoquer ensemble ce lien entre héritage et invention, entre fidélité et métamorphose, au cœur de son travail poétique.

Votre nouveau recueil Amis devenus se compose de deux parties — Mes amis devenus (40 poèmes) et Mains négatives (75 poèmes) — : pouvez-vous nous dire comment ce double mouvement est né ?

Je commencerai par le second mouvement, « mains négatives », qui est une forme de réponse et de continuation de mon recueil précédent, Mains positives (Rumeur libre, 2024). Il s’agit toujours de carrés de prose, qui cherchent à explorer les traces à la fois primaires et artistiques qui sont en nous, d’où la référence aux traces de mains préhistoriques et rupestres éternisées et stylisées par la peinture. Cette fois, ce sont comme les négatifs du premier recueil (quand on trace le contour de la main au lieu de couvrir la paume de peinture). Ces textes sont souvent plus ténus, moins comprimés, parfois plus narratifs aussi, occasionnellement plus longs. Il y est question de tous les sujets qui nous occupent : l’amour, l’amitié, le rêve, mais aussi beaucoup le temps révolu, en une sorte d’ajointement constant entre l’aujourd’hui et l’hier. C’est dans ce contexte que sont nés les portraits du Fayoum, si je puis dire, qui ouvrent le recueil. Ils forment une introduction exotérique à une recherche plus ésotérique, plus intime encore, en seconde partie. Ce sont les visages sur le tombeau.

Le titre Amis devenus évoque à la fois l’amitié et sa mutation : qu’est-ce qui vous intéressait dans ce sujet ?

Ce titre est ambigu, en effet. D’un côté il renvoie à une nostalgie à plusieurs étages, pour la chanson de Léo Ferré, inspirée de la complainte Rutebeuf (« Que sont mes amis devenus / Que j’avais de si près tenus / Et tant aimés… »), à l’enfance où j’ai entendu cette chanson qui m’a fait tellement impression, et à mes amis d’enfance et d’adolescence eux-mêmes, dont je me demande bien ce qu’ils sont devenus, pas concrètement en allant sur Internet, mais d’une autre manière : ce qu’il en est advenu de toutes les promesses qu’ils portaient, des mondes possibles dont ils étaient les indices discrets, les suggestions modestes. Et en même temps, tel quel, sans déterminant, sans question sur le « où sont » ou « que sont », l’expression « Amis devenus » ouvre sur l’avenir. Le processus de remémoration les fait peut-être devenir plus amis encore qu’ils n'étaient, les voilà « devenus amis », quand il est trop tard…

Guillaume Métayer, Amis devenus, La Rumeur libre, 2025, 144 pages, 18 €.

Dans ce recueil, comment travaillez-vous le langage : la poésie en prose, la simplicité, la précision ?

Je vous remercie de cette question car c’est précisément le grand problème que je me suis posé : comment serait-il possible de faire un poème à partir de ce qui devient contradictoire dans nos souvenirs : d’un côté, ils sont d’une intensité folle, ils ont été au fondement d’énormément de positions dans la vie, ils nous reviennent, en tant que tels, à tous les coins de rue ; de l’autre, ils sont anciens, usés, et leurs traits mémorisés sont en nombre excessivement limité… Est-il possible de trouver une langue pour dire une force première dont il ne reste que des bribes ? Souvent, j’ai opté pour une certaine simplicité mais j’ai tout de même tenté de formaliser le souvenir : j’ai cherché un biais pour formuler, ne pas rester terre-à-terre, essayer de retrouver la part d’imaginaire que nous mettons dans toute chose, de suivre sa suggestion. Cela n’a pas été facile. Sans doute n’y ai-je pas toujours réussi.

Vous êtes également traducteur. En quoi cette pratique de la traduction influence-t-elle votre écriture poétique dans Amis devenus ?

Un spécialiste de traduction, Charles Le Blanc je crois, a dit que la traduction était de l’ordre de la vérité et l’écriture, elle, de celui de la liberté. Cela me semble très juste. En même temps, j’imite la fidélité que j’essaye d’avoir envers un texte pour trouver une langue pour un sentiment, une émotion, et en ce sens il y a vérité et pas seulement liberté. J’ai vraiment l’impression qu’il s’agit de prendre le vent, ou une vague. Il faut trouver la bonne posture et ensuite, vogue le texte. C’est un peu comme un rythme, un ton en musique. Une fois qu’ils sont trouvés, les choses se déroulent naturellement, aussi bien dans la traduction que dans l’écriture.

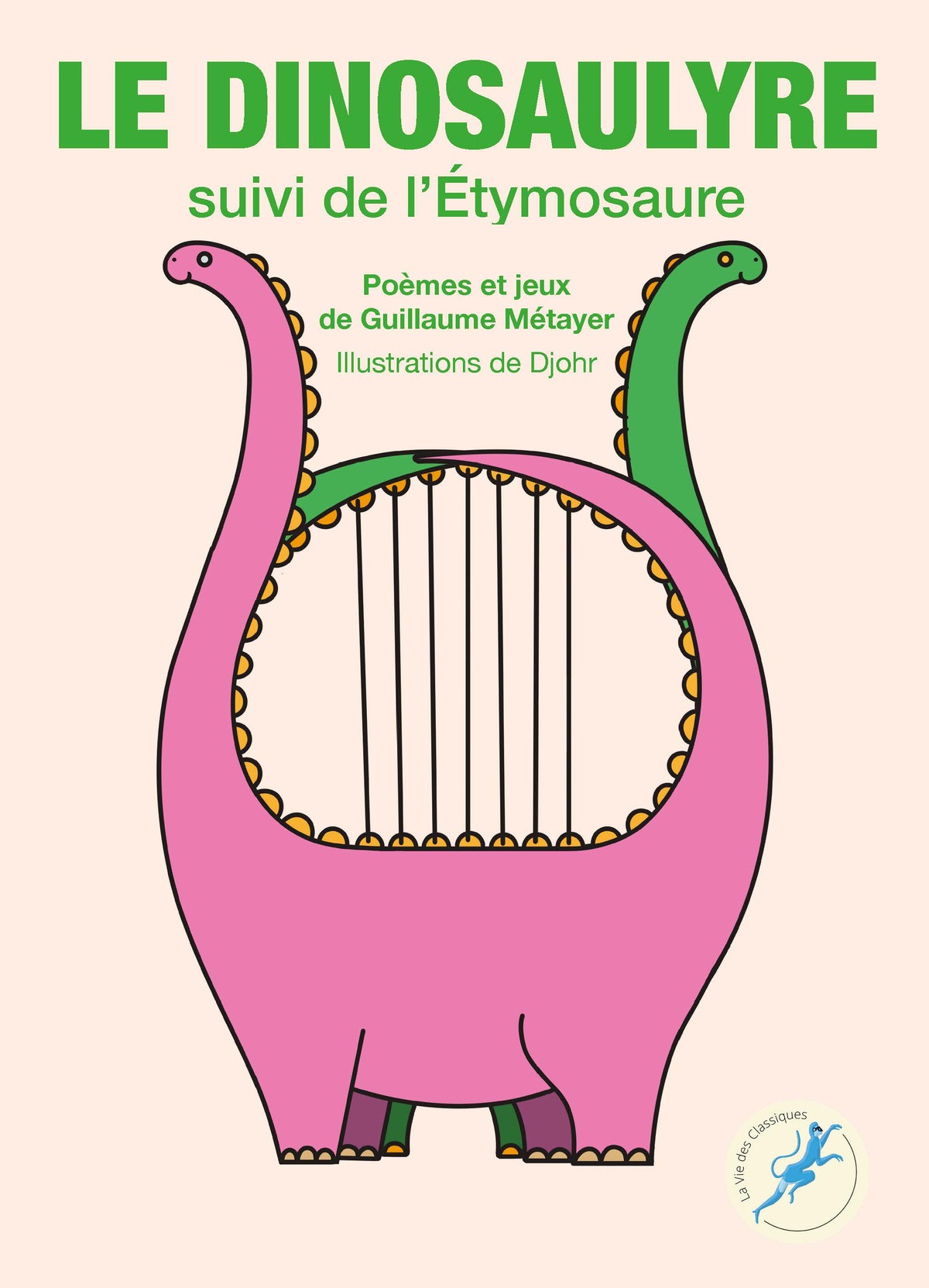

Vous avez aussi écrit de la poésie pour enfants (Le Dinosaulyre suivi de L’Étymosaure). Par rapport à une poésie qui s’adresse à des adultes, avez-vous senti un autre rapport au langage ?

Je n’essaie pas de simplifier à l’extrême. Je suis assez hostile à cette tendance assez répandue chez nombre d’intermédiaires (éditeurs, journalistes, programmateurs, professeurs) à prendre les gens pour moins intelligents qu’ils ne sont. Mes poèmes en prose ne sont pas toujours spécialement simples et je n’ai pas non plus cherché à faire un livre jeunesse bêtifiant. Le Dinosaulyre, tout en étant humoristique et ludique, a un aspect pédagogique. Il y a des jeux pour apprendre à construire (avec les racines latines et grecques) de nouveaux dinosaures, des frises chronologiques, on s’y initie à la poésie autant qu’à la paléontologie. Surtout, le langage y joue un rôle très important, notamment les mots à rallonge que sont les noms des dinosaures. Les enfants les adorent et ni les mots ni les dinos ne leur font peur. Un gamin est capable d’apprendre « Thylacosmilus atrox » comme une sorte de formule magique.

Guillaume Métayer, Le Dinosaulyre suivi de L'Étymosaure, 2025, Les Belles Lettres, 96 pages, 11 €.

En plus, ces animaux ont existé avant les parents, les grands-parents, ils ont des formes et des noms pas possibles, on peut les invoquer, les faire revenir en disant leur nom et invoquer une puissance supérieure, à la fois réelle et presque imaginaire, du fait de leur ancienneté perdue dans un temps immémorial. On peut dire Anatosaure, Plésiosaure… avec le plaisir de sembler dire faux et pourtant de formuler quelque chose qui a existé et qui, de surcroît, est un animal et un animal géant… C’est un peu comme la poésie. Un pas, et on entre dans « aboli bibelot d’inanité sonore » (j’ai failli écrire « nosaure » » ; un autre pas, et on se met à apprendre les mots grecs qui composent ces monstres, comme des legos. …

Existe-t-il, selon vous, une « poésie pour enfants » qui diffère de ce que vous faites ici ? Qu’est-ce qui la distingue (vocabulaire, rythme, jeu, simplicité) ?

Oui, tout est permis dans la poésie, pour les enfants ou pour les grands, et c’est très bien qu’il y ait des façons de faire différentes. J’ai, pour ma part, beaucoup aimé jouer sur les rimes, les changements de rythmes, les télescopages de lexique (anglais, français, argot…). Mais à la lecture, je crois que le livre n’est pas compliqué car il est, en fait, très parlé. À lire avec un adulte sans doute mais les premiers échos que j’en ai m’ont rassuré !

Dans Amis devenus, le choix de mots, de silences, de titres (« le nom de l’ami(e) ») crée un certain effet de proximité ou d’intimité. Comment évoqueriez-vous ce rapport au lecteur ?

Je me suis beaucoup amusé à changer les noms des amis, à trouver des équivalents aux résonances qu’ils évoquaient en moi. Je ne sais pas du tout si le lecteur reconnaîtra ses propres émotions dans ces brefs portraits. J’imagine et espère que ce sera parfois le cas. Il est difficile de savoir ce qui nous touche dans sa singularité et ce qui peut gagner une plus grande forme de généralité, ce qui est partageable dans le particulier.

La poésie que vous adressez à un public adulte, par rapport à celle adressée aux enfants, change-t-elle votre liberté formelle ou vous impose-t-elle des contraintes particulières ?

Je pratique également le vers compté et la poésie rimée pour les adultes, depuis mon premier recueil, Fugues(Aumage, 2002), partiellement en vers libre et avec des échos de formes plus régulières. Mon recueil Libre jeu(Caractères, 2017), était un recueil de sonnets sur des sujets contemporains, presque tous réguliers dans leur forme. Je viens de terminer un recueil de rondels consacré au sport, un sujet qui m’intéresse aussi – d’ailleurs il y a un match de football entre les mammifères et les dinosaures, « le derby de la préhistoire » dans le Dinosaulyre. Inversement j’ai aussi écrit des récits pour enfants, notamment autour de compositeurs, avec mon camarade Karol Beffa. Ce n’est donc pas la question forme classique / prose qui pourrait apporter une réponse à cette question. La différence réside sans doute plutôt dans le destinataire. Les poèmes du Dinosaulyre sont adressés à des enfants, réels ou imaginaires – réels à l’origine mais rendus plus abstraits, voire très différents dans l’adresse fictive du poème (par exemple une fille est devenue un garçon !). On le voit dans les textes qui sont souvent des dialogues entre un père et un enfant, en particulier le texte qui propose une litanie d’hypothèses sur la disparition des dinosaures ou encore le premier poème, sur l’Iguanodon, le « like-osaure » avec son pouce tendu.

Quel a été l’effet de ce nouveau recueil sur votre propre pratique : a-t-il renouvelé votre manière d’écrire, de traduire, d’interroger le langage ?

Dans le cas d’Amis devenus comme du Dinosaulyre, toutes choses égales d’ailleurs, j’ai l’impression d’ouvrir ma langue, de déplier des virtualités longtemps comprimées notamment par la traduction ou l’écriture académique. Les repères formels ne sont pas de vraies « contraintes », ce sont plutôt des boussoles pour m’orienter dans ces territoires nouveaux.

Quel message ou quelle émotion souhaiteriez-vous que le lecteur emporte d’Amis devenus ? Et avez-vous déjà des retours ?

Ce qui me plairait, c’est que les lecteurs d’Amis devenus se redisent à quel point, dans l’enfance, nous avons aimé les autres de manière hébétée, incrédule et indiscutable, comme ils sont et pas de manière abstraite et générale, et que ce don ne doit pas disparaître avec l’âge mûr. En revenant à la mémoire, je souhaiterais que les amis d’hier nous apprennent à mieux aimer ceux d’aujourd’hui. Quant aux dinosaures, je voudrais bien que mes petits lecteurs et mes petites lectrices se mettent, à leur tour, à jouer aux osselets et à jongler avec les mots et avec le temps. Au fond, dans les deux cas, je me place sous l’invocation de l’esprit d’enfance.