Laurent Grison, L’Archipel des incandescences et La Femme debout

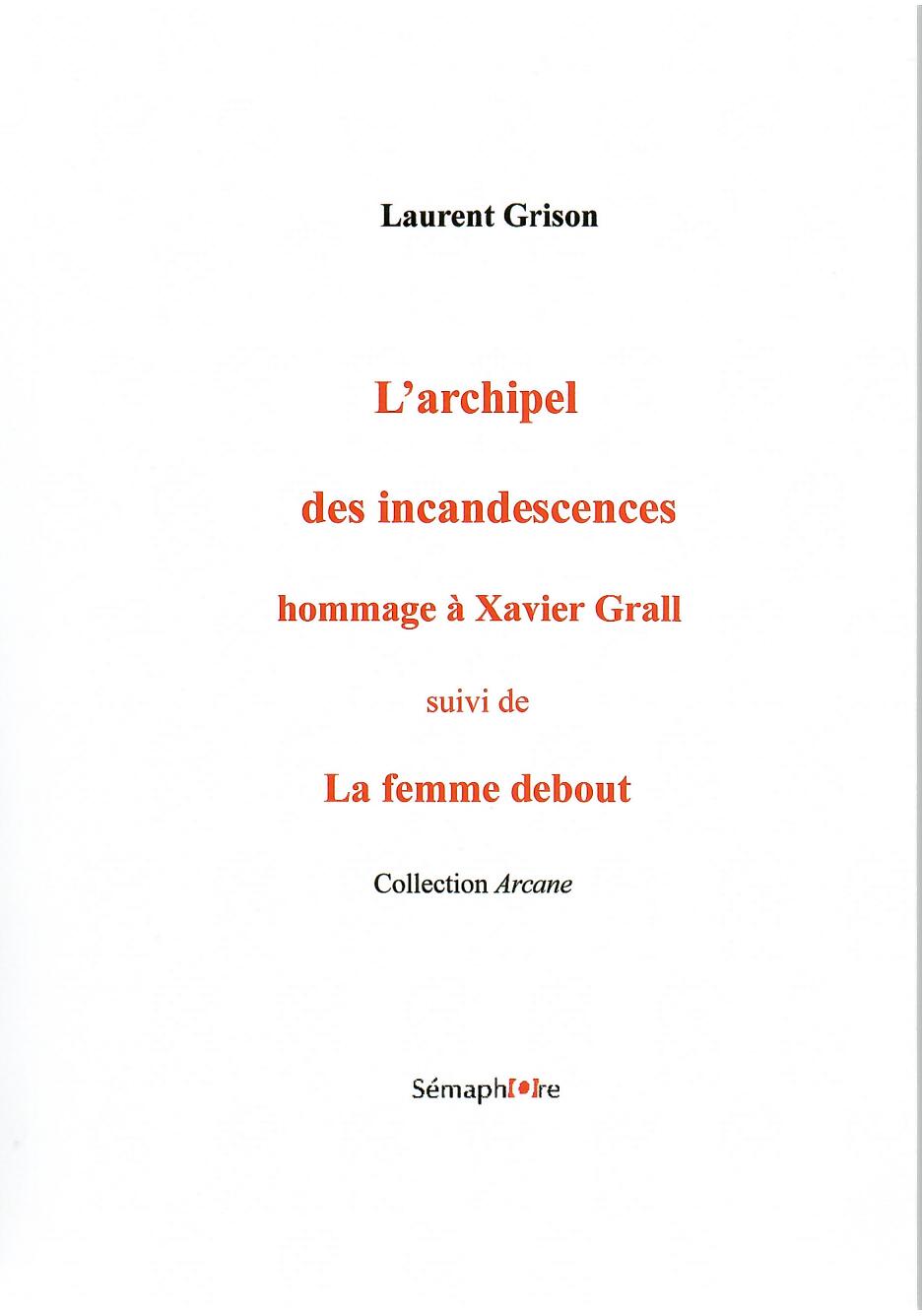

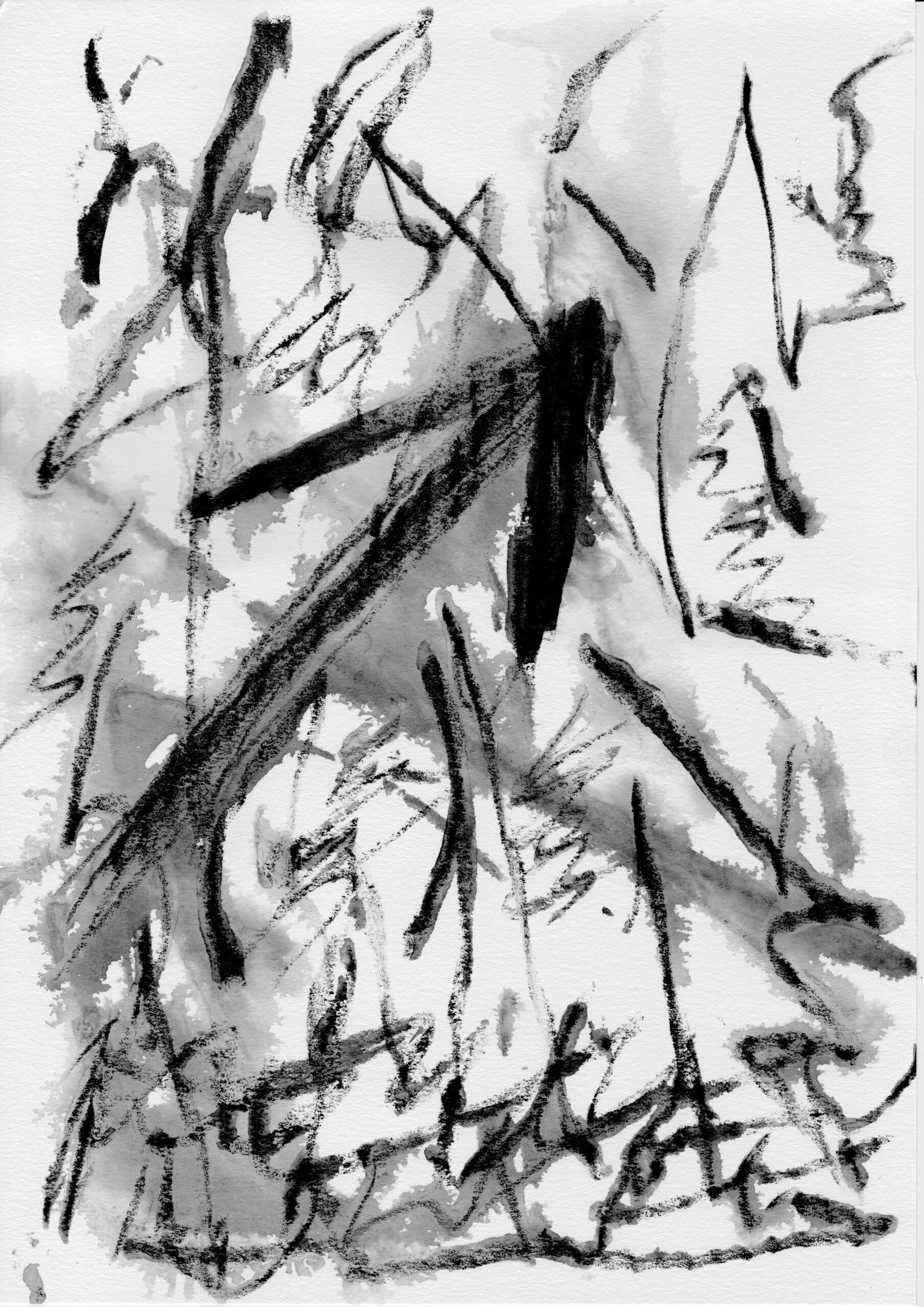

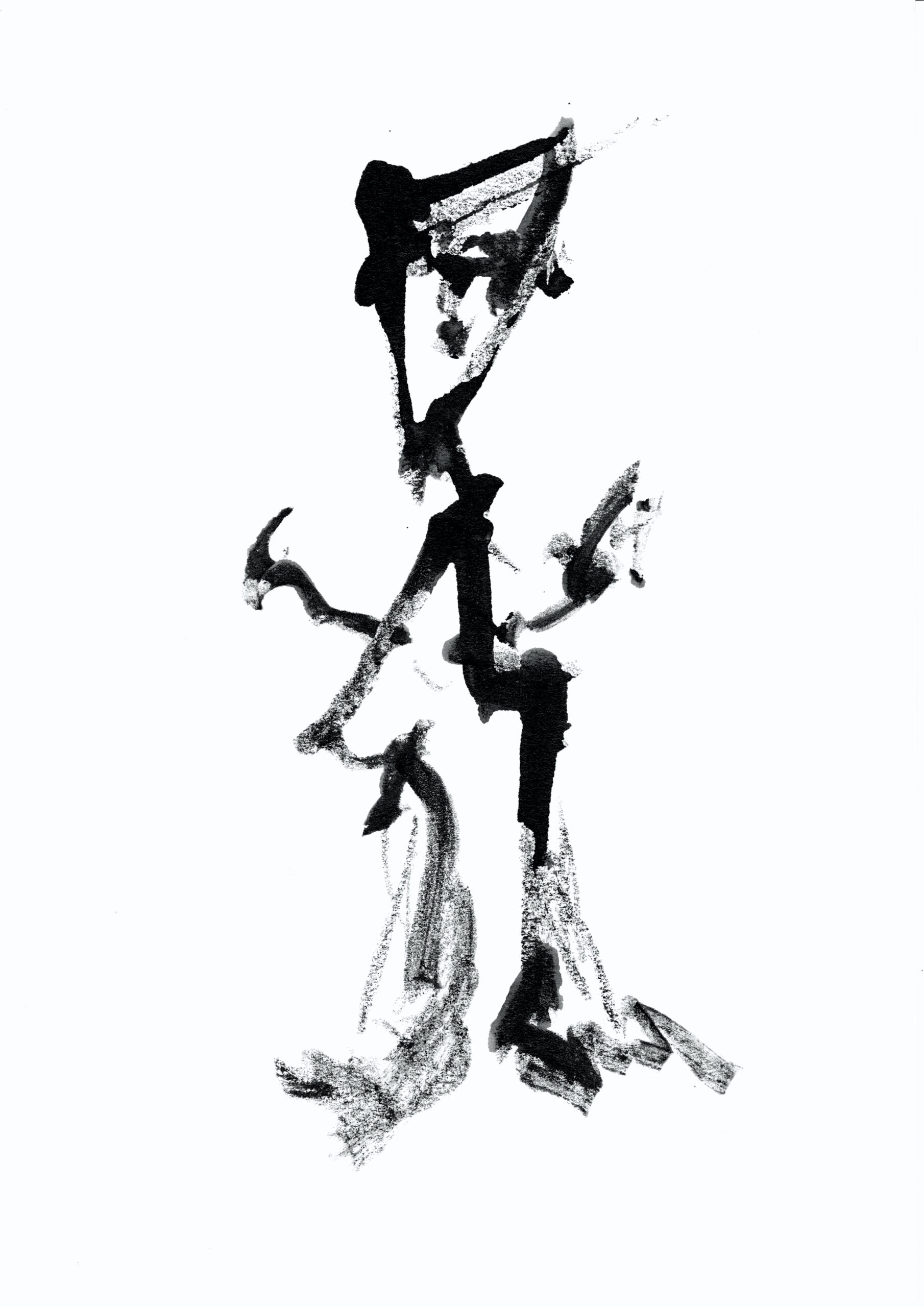

Le recueil de Laurent Grison, qui se compose de deux parties – L’archipel des incandescences et La femme debout –, est illustré de dessins à l’encre au graphisme noir et gris. Arabesques vivaces, signes cabalistiques, écritures mystérieuses, silhouettes primitives, idéogrammes étranges : ces dessins – que l’on pourrait appeler poiêglyphes1 – nous invitent, à l’instar des textes qu’ils accompagnent, à la rêverie, à l’escapade dans l’imaginaire…

L’archipel des incandescences

D’emblée, le poète s’adresse à Xavier Grall et à lui-même : « Tu vis dans un monde / Qui peine à dissimuler / La douleur des hommes / Sous un masque noir » (11). Le rythme est donné avec des strophes de quelques vers courts (hexamètres, heptasyllabes ou octosyllabes) : une scansion légère et incisive – on pense à Verlaine ! – qui se rapproche parfois par sa brièveté, par ses suspens et ses ellipses, du haïku. Le poème est distillé, volatile et puissant, comme un lambig. A la lecture de ce premier quatrain, on comprend que, pour l’auteur, le poète est celui qui, en toute lucidité et en toute fraternité, veut dénoncer la présence au monde du mal dont « le masque noir » est à la fois le corollaire et la sinistre parure.

En le qualifiant de « hère hirsute errant » (11), Laurent Grison nous donne l’image d’un poète nomade dont l’errance est une quête. Un être qui a des « semelles de vent » (13) : l’auteur reprend cette métaphore de Paul Claudel qui désigne Rimbaud. On retrouve, au vers suivant, la référence rimbaldienne : « bateau ivre / qui dérive entre les mythes et les îles / de la Bretagne immortelle» (13). Dans l’ivresse de l’errance, dans la fièvre de la dérive, le poète a faim, il veut dévorer l’inconnu et est en même temps dévoré par lui. Le poète, « assoiffé de transcendance » (12), est aussi le « sourcier » (11) qui cherche les mots sous la terre : le langage apparaît ainsi comme une eau souterraine que le poète veut faire jaillir, indubitablement pour la boire (acte emblématique de l’expérience créatrice chez Rimbaud). Mais c’est aussi une eau qui va sculpter la roche, si bien que le discours poétique s’inscrit dans la durée du minéral.

Laurent Grison, L’Archipel des incandescences, hommage à Xavier Grall, suivi de La Femme debout, Collection Arcane, Sémaphore Éditions, 89 pages, avril 2025, 15€

Cela ne veut pourtant pas dire que le poème soit figé car la langue poétique est une arme contre les contempteurs de la vie, les hypocrites, les « médisants », ceux qui disent du mal et qui le font. La poésie est nourricière. Sans elle, les jours s’appauvrissent et ceux qui disent mal ou du mal ne peuvent plus cultiver leur jardin : ils n’ont plus qu’à « arracher les jours desséchés » (12).

Dans ce monde sujet à l’immanence et au dessèchement, les hommes subissent la violence des paroles. Foudroyés par le feu nourri des discours de haine, ils assistent au « renversement des temps », à ces évolutions qui désolent et laissent pantois. Le poète, lui, ose se révolter et défier le chaos ambiant, le désordre des choses : ses « mots rebelles /défient sans crainte / l’orage des signes… ».

C’est en ce sens que Laurent Grison chante le visage rimbaldien de Xavier Grall avec ses « empreintes de tourment » (13): le poète est semblable à une tablette de cire sensible où l’adversité, les épreuves et les malheurs de la vie viennent imprimer leurs marques fertiles, sources d’inspiration. Mais le tourment peut aussi être une bête sauvage qui s’agite dans l’esprit du poète, dans sa « tête-vertige » – belle expression qui suggère à la fois que l’esprit a le vertige et qu’il le donne, par la poésie qui nous embrase « d’une transe mystique ». Poésie qui apparaît dès lors comme l’expression de mystères dionysiaques, comme le cri de l’enthousiasme, au sens originel de possession divine, de fusion avec le dieu. A l’instar de Baudelaire pour qui « La nature est un temple ou de vivant piliers / laissent parfois sortir de confuses paroles», Laurent Grison voit dans une feuille d’automne le « signe mortel d’un amour absolu » (19), la révélation d’un mystère dans « le signe des signes » projeté par « un calvaire de pierre » (21). Or, à l’inverse, il y a ceux qui ne voient pas l’au-delà des choses comme ces « touristes aux yeux mi-clos » (24) qui « photographient » le Christ d’une chapelle « sans même le regarder ». Voilà posé le problème de la représentation artistique et du regard que l’on pose sur l’œuvre : on peut réduire « Le Christ jaune » de Gauguin à sa pure dimension de célèbre tableau à photographier absolument ou bien vraiment regarder l’œuvre comme un ensemble de signes à déchiffrer, comme un symbole qui permet de voir derrière le voile de l’apparence. Laurent Grison appelle ceux qui ne savent pas voir des « hommes fiévreux » et s’ils le sont, c’est qu’ils « craignent l’au-delà /autant que l’autre d’ici » (24). Qu’il s’agisse de religion ou non, se pose alors pour Grall comme pour l’auteur « la question / du salut de l’âme » « trop essentielle/ pour ne pas être posée » (25) – question que se posait aussi Verlaine...

Laurent Grison, Livre Sémaphore, Page 5, Mars 2025.

S’il est indubitablement imprégné de mysticisme chrétien, le recueil de Laurent Grison l’est aussi de mythologie celtique et, en particulier, de la fantasmagorie des îles. Il s’adonne à la « dérive entre les mythes et les îles de la Bretagne immortelle » – il sait l’importance de celles-ci chez les Celtes : l’île d’Avalon est le paradis des Bretons et Tir na Nog, le pays de la jeunesse éternelle chez les Gaëls d’Irlande. D’ailleurs, l’ensemble des textes est un hommage au poète breton Xavier Grall, bien sûr, mais aussi à Jean-Pierre Calloc’h dont il cite deux vers : « Au creux des vagues / je suis encore au pays qui dort » (20).

Écrits en Bretagne, les poèmes sont, bien entendu, traversés par les éléments naturels, en particulier le vent et la mer, dont les violentes frénésies « éteignent l’amer désir / d’une saison en enfer » (16), comme si les forces de la nature venaient en quelque sorte sauver le poète d’une possession diabolique destructrice ou lui épargner le terrifiant vertige au bord du gouffre - vertige qui a peut-être poussé Rimbaud à renoncer à l’écriture. Car la puissance poétique est telle qu’elle peut plier l’univers, « incliner l’horizon », se gonfler « d’une très grande vague », capable d’emporter « l’océan monstrueux » (16). Cette démiurgie se nourrit, comme nous l’avons déjà dit, de références constantes à l’univers rimbaldien : à « la poche » et au « paletot idéal » Laurent Grison ajoute « le plan déchiré de Paris », symbole de la fugue, soit parce qu’il a trop servi soit parce que – foin de la ville – le poète veut battre la campagne et contempler les prairies de Bossulan, la ferme d’autrefois. Il est aussi question « d’alchimie du livre », celui-ci apparaissant dès lors comme l’athanor où se transmute la langue. On peut se demander si cette « poussière brûlante » faite de voyelles consumées n’est pas le sens intégral qui soudain embrase le cerveau et provoque l’illumination. Le feu de la conscience poétique provoque alors un éternuement qui – dit-on – est le symbole implicite de la présence du sacré. Dans cet ordre d’idées de transcendance, les tempêtes du bout du monde ont une puissance telle que, non seulement elles poussent les marins de Bretagne à prier Dieu, mais qu’elles effraient les morts eux-mêmes.

Le règne végétal figure aussi en bonne part dans l’univers poétique de Laurent Grison. Tout empreint de douceur et de délicatesse, comme ces racines des arbres du Bois d’Amour de Pont-Aven qui s’habillent d’une « dentelle de mousse » ; mais si l’on remonte à l’air libre, c’est « le monde aveuglé / par la surface et la chair », la superficialité et les désirs matériels, la chair opposée à l’esprit.

Laurent Grison est sensible à la dimension cosmique. En exprimant la présence du monde dans son immensité cardinale (28), l’auteur réussit à nous donner l’impression d’une géographie vivante, une conscience d’être au centre d’un espace terrestre où « le jour guide les égarés »… Rien d’étonnant à ce qu’il cultive une symbolique de la lumière qui éclaire les esprits, montre le chemin, c’est que l’homme se perd dans la vastitude : les seuls repères fiables sont le jour, les étoiles et les arbres car, même si « leurs feuilles volent » ils « gardent / le souvenir du chemin ».

Laurent Grison, Livre Sémaphore, Page 22, Mars 2025.

Tout au long du recueil, se succèdent des instantanés ou des croquis de choses vues avec l’œil du peintre telles que « les pierres sombres » qui « ont la matité de la soie grège » (30). Aussi la terre est-elle apparentée à une sorte de manuscrit « de sols érodés », comme un vieux palimpseste couvert de textes où le granit affleure (« affleurement de granit »), émergence d’un substrat caché, d’un sens souterrain. La comparaison est faite avec « les phrases simples » sur lesquelles effleure la sagesse (« effleurement de sagesse »). Il est aussi question, dans une autre strophe, d’une « feuille mordorée » qui « caresse / la fragile dentelle de mousse ». On peut se demander – symbolisme oblige – s’il s’agit du végétal ou du support d’écriture.

Ainsi, à force de traquer « les invisibles lignes de force » (32), l’auteur nous livre une poésie de la contemplation qui permet la révélation : « en contemplant le ciel / tu découvres le sens. »

Et par la convocation rituelle des éléments naturels pour une « délicate communion », Laurent Grison rend sensibles les « couleurs harmoniques » qui ont le pouvoir d’« engendrer la parole vivante » (33).

Pour lui, le poète est – on l’a vu – un marcheur (« tu marches sur les terres grises » - 36) qui brûle d’un feu intérieur, un vagabond rimbaldien « aux yeux ouverts » dont la poésie est faite d’illuminations (37). Ses poèmes, imprégnés de sacré, donnent à voir un réel magnifié. C’est pourquoi le poète nous invite au culte des livres, à une liturgie du verbe, en chantant « le grand livre des livres » qui est promesse de la grâce et du paradis sur terre.

La force de ce poème est de suspendre le temps « là où le soleil levant / éclaire le monde » (41), à « l’aube révélée » (42). À l’écoute du « chœur des étoiles », à l’affût des « couleurs de la vie » sur « les terres grises », Laurent Grison nous plonge dans « l’ombre bleue de l’espérance » et, par « la parole vivante » nous initie à l’envol des « grands albatros » et aux « incandescences » d’un « archipel » « étrange et pénétrant ».

Laurent Grison, Livre Sémaphore, Page 41, Mars 2025.

La femme debout

Cette seconde partie du livre est l’humble éloge de l’autre tout en esquisses et touches d’aquarelle. Avec pudeur et respect, le poète dessine, au fil des pages, la silhouette d’une femme qui pourrait être l’héroïne d’un mythe celtique. Il ne fait que la contempler et la dire en actes, afin de nous faire sentir sa simplicité, son mystère, sa sagesse et son humanité. Elle apparaît comme la gardienne d’une sérénité profonde, d’une vie de création, de « ce qui est beau » (55). Génie du lieu en la maison d’Hippolyte, elle est la vestale de la poésie qui « veut saisir […] ce qui se cache / sous la surface de l’infraordinaire / au creux de la psyché » (80). Tant pour les gens que pour les oiseaux, elle est « accueil » et« générosité » (50). « Cœur simple », elle flotte souvent sur les rivières et est toujours liée à la mer dont elle « préfère l’étale » qui apaise (58) ; elle marche le long des plages et « rêve d’un long voyage vers l’azur » tout en effleurant « quelques galets […] qui vivent à l’écart du temps » (75), ce qui est un peu son cas car, dépositaire de la mémoire locale, elle aime se souvenir « des fragments de l’enfance » (71). Émotive « avec dignité », elle « sait que la violence du vent emporte / les fleurs fragiles » (57). Ennemie de l’ennui et amoureuse de la liberté, elle « fuit les gens barbants » (60), elle « lit et relit », curieuse de « percer […] les mystères » et, imprégnée de mysticisme breton, elle marche entre les arbres et cherche « ce qui ne se voit pas […] le fait et le défait / le dit et le non-dit […] l’insolite aussi » (55).

Et quand elle parle, c’est pour résister, comme les murs de sa cabane, « à la tempête et à la bêtise » (78). Elle se dit reconnaissante envers « les artistes qui l’ont sauvée / avec le verbe des poètes » (79). C’est avec des mots simples que Laurent Grison présente cette femme de paix, de cœur et de sagesse comme « un tourbillon / suspendu dans l’espace-temps/ au centre du monde. » (84). Portrait émouvant d’une « femme debout […] née ici » (67) – et « dont les yeux sourient » dans son « désir d’unicité » (81) – sur les bords de la Laïta, fleuve de « la Bretagne immortelle ».