Modern Poetry in Translation : Un pont entre les langues et les cultures

Depuis sa création en 1965, la revue Modern Poetry in Translation (MPT) s’est imposée comme une référence incontournable pour la poésie traduite à l’échelle internationale. Fondée par deux figures majeures de la littérature anglaise, le poète Ted Hughes et le traducteur et éditeur Daniel Weissbort, cette revue a pour vocation de rendre accessibles des voix poétiques du monde entier, en mettant en avant la richesse et la diversité des langues et des cultures.

La fondation de Modern Poetry in Translation répondait à une nécessité pressante : créer un espace pour accueillir des poèmes venus d’autres horizons linguistiques, souvent marginalisés dans le canon poétique anglophone. Ted Hughes, profondément inspiré par la poésie mondiale, voyait la traduction comme une manière d’élargir les perspectives littéraires, tandis que Daniel Weissbort apportait une expertise critique dans l’art complexe de la traduction.

Depuis ses débuts, la revue a publié des traductions de poèmes provenant de plus de 100 langues, des classiques modernistes à des voix contemporaines émergentes. Parmi ses premiers numéros, MPT a introduit des poètes comme Pablo Neruda, Czesław Miłosz, et Anna Akhmatova à un public anglophone, tout en explorant des territoires moins connus, comme les traditions poétiques de l’Europe de l’Est et de l’Asie.

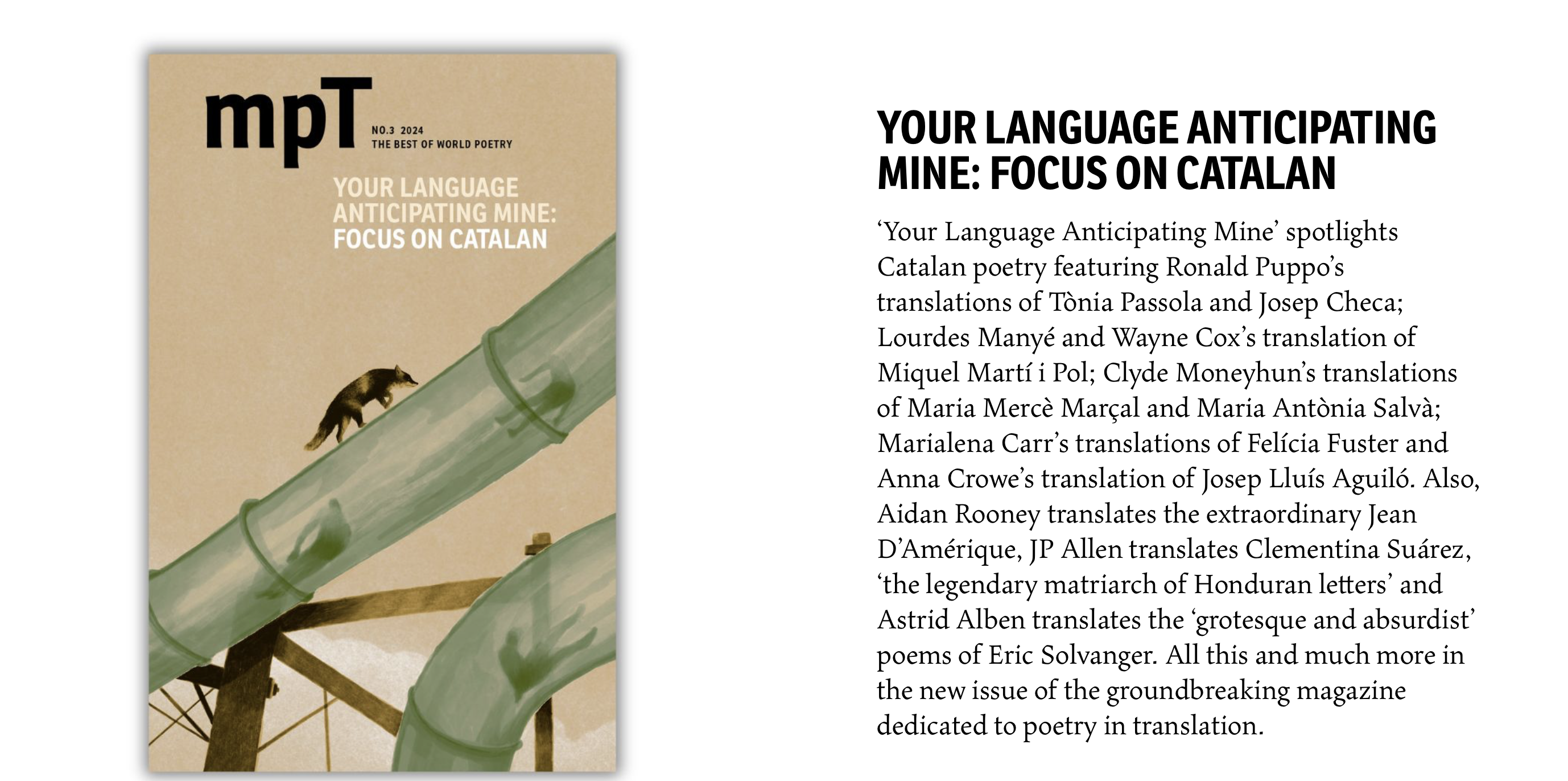

Chaque numéro de Modern Poetry in Translation est organisé autour d’un thème central, permettant aux traducteurs et aux poètes de dialoguer à travers les langues et les époques. Voici quelques exemples marquants de numéros récents :

- “Clean Hands: Focus on Catalonia” (2022) : Ce numéro explore la poésie catalane contemporaine, mettant en avant des figures comme Maria-Mercè Marçal et Jaume Subirana, tout en examinant les défis de la traduction dans un contexte marqué par les tensions linguistiques et politiques en Espagne.

- “War of the Words” (2020) : Une édition poignante consacrée à la poésie née des conflits, avec des poèmes traduits d’ukrainien, de farsi et de swahili, explorant la résistance, la mémoire et la survie.

- “The Dialects Issue” (2019) : Un hommage à la richesse des dialectes régionaux, incluant des poèmes en gallois, en napolitain et en créole haïtien, traduits en anglais tout en conservant leurs spécificités sonores et rythmiques.

Chaque numéro est accompagné de commentaires des traducteurs, offrant un aperçu des défis rencontrés dans le passage d’une langue à une autre. Ces réflexions enrichissent l’expérience du lecteur et illustrent l’art subtil de préserver l’essence d’un poème à travers la traduction.

Au fil des années, MPT a introduit à ses lecteurs des poètes qui sont devenus des figures essentielles de la littérature mondiale. On peut citer :

- Paul Celan, dont les traductions anglaises de poèmes comme “Todesfuge” ont révélé l’intensité et la profondeur de son écriture.

- Forough Farrokhzad, poétesse iranienne, dont les œuvres traduites dans MPT ont permis de découvrir une voix féminine puissante et révolutionnaire.

- Ngũgĩ wa Thiong'o, avec des poèmes en kikuyu explorant les thèmes de l’identité post-coloniale et de la résistance.

Plus récemment, MPT a mis en lumière des poètes contemporains tels que Kim Hyesoon (Corée), Natalka Bilotserkivets (Ukraine), ou Ilya Kaminsky (Russie/États-Unis), démontrant son engagement continu envers la découverte de voix poétiques fortes et actuelles.

Modern Poetry in Translation ne se contente pas de publier des poèmes traduits. La revue s’engage activement dans la promotion de la traduction comme un art vivant. Elle organise régulièrement des ateliers de traduction en ligne et en présentiel, permettant à des traducteurs débutants et confirmés de collaborer avec des poètes et des experts. Ces événements renforcent l’idée que la traduction est un acte collectif, nourri par l’échange et l’écoute.

En outre, le site web de MPT offre un accès gratuit à de nombreux poèmes traduits, accompagnés d’enregistrements audio et de réflexions des traducteurs. Ce format interactif permet aux lecteurs d’explorer la poésie mondiale de manière immersive, tout en comprenant les nuances du processus de traduction.

Aujourd’hui, sous la direction de la rédactrice en chef Clare Pollard, Modern Poetry in Translation continue de se renouveler en explorant des thèmes contemporains et en donnant une voix à des poètes issus de communautés marginalisées. Avec son format hybride, mêlant impressions papier et éditions numériques, la revue reste fidèle à sa mission d’élargir les horizons littéraires et de célébrer la diversité culturelle à travers la poésie.

Pour les amateurs de poésie et de traduction, Modern Poetry in Translation est plus qu’une revue : c’est une invitation à voyager à travers les langues, les cultures et les émotions humaines. C’est un pont littéraire qui ne cesse de connecter les voix du monde entier, prouvant que, même à travers les barrières linguistiques, la poésie reste un langage universel.