La Part féminine des arbres (extraits)

A travers ce dialogue, extrait d'un ouvrage commun inédit confié à Recours au Poème, c'est un double portrait amoureux, aux infinies résonances cosmiques, que nous offrent Alice Passy et Daniel Van de Velde - en miroir l'un de l'autre. Voici ce qu'en disait l'artiste :

Ce recueil, rebonds d'un texte à l'autre, Répons (au sens que Pierre Boulez donne à ce terme) transfigure l'amour (pour faire simple de Pétrarque à André Breton) pour lui donner une orientation anthropocénique. C'est-à-dire s'aimer malgré le tout d'une totalité terrestre et humaine en détresse. Apprendre et goûter la vie malgré les délabrements de nos existences en mal de redéfinition et donner une teneur cosmique à chacune de nos pulsations quand nous nous donnons l'un à l'autre.

Vaertigo , Daniel Van de Velde

1

Les cernes des arbres s’estompent

Dans une valse lente

Je cèderai à la fascination

Derrière mes vitres étanches

Je croyais résister à la puissance de la vague

Mais tout vole en éclats

En reddition devant l’indigo

Noyée dans la gravité de ta voix,

Je succombe à l’attraction de ta forêt profonde.

Un sentiment de blancheur.

Brumes, écumes et volupté.

Quelque chose en lui n’est définitivement plus de l’ordre de la nuit.

2

Tu es le nombre d’or du désir

La résurgence jaillie de mon rocher

Le chêne sous lequel j’aimerais méditer

La voix profonde de la montagne

Tu es ma gravité

Mes premiers souvenirs

S’inscrivent dans l’argile

Je les pétris longuement

Et modèle une histoire à venir

J’inspire à déployer mes ailes

Aveugle au vide

Sourde aux réticences

Absente au visage sublime

Dans le brouillard qui m’envahit

Je fais le pari de la vie.

De retour du lac de Sainte-Croix,

La route bordée d’arbres plus élégants les uns que les autres

Je transborde continuellement ton élégance, ta beauté d’être,

En moi et hors de moi,

Comme une promesse de jouissance…

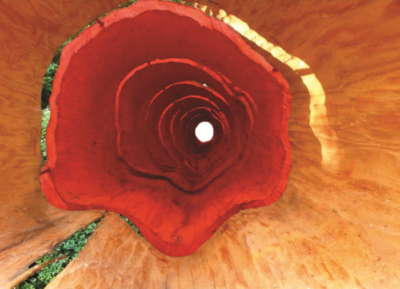

7

Tu m’apparais comme évidence

A évider les arbres

Comme si toutes les trajectoires tendaient vers toi …

J'aime les terres qui se superposent en nous, les villes, les lieux de rencontre. Mais aussi des lieux sans noms véritables pour que nous ne soyons pas réductibles aux noms que nous portons. Nous faisons alors, tous les deux, partie d'un tout. Tu as tant et tant de fois été face à des matières insécables que je les absorbe, émanant de toi. Je le fais en parlant avec toi, en marchant avec toi. En faisant l'amour avec toi. En laissant une forme particulière de silence nous traverser. Un silence fait de plusieurs expériences, la tienne, la mienne et celle de la terre. Le ciel ici ce soir, n'est pas homogène, c'est un voile. L'univers est vaste, tu es vaste. Je redeviens vaste.

10

Tu me révèles le féminin sacré des arbres

Nouveauté, mon regard sur eux

J’écarquille mes yeux dans la nuit

Pour mieux les discerner

A la lumière faible du croissant de lune

Inouïe ma vie depuis toi.

Elle devient inédite.

L’inconnu comme lien.

13

Je recueille les mots que tu sèmes

Ils germent en moi comme fractales infinies

Et font circuler une sève nouvelle dans tout mon être.

Comme une féminité retrouvée.

Par la force de tous les arbres que nous avons croisés ensemble depuis que nous nous connaissons, je redeviens homme pour toi. Un souffle androgyne opère qui me rend ultrasensible à toutes les formes de particules qui émanent de toi. Je me suis laissé dissoudre par la simplicité primordiale de ton existence. La part féminine des arbres que porte chacune de tes apparitions quand je me retrouve face à toi.

37

Nous avançons à tâtons, explorateurs de bonheur

Je scrute ton visage et ses marques profondes

J’y décèle la lumière, reflet de galaxies lointaines

Une caresse subtile sous la lune éclipsée

Bouleverse le rythme des particules de ma peau

Tu me vois immanence et me rends transcendance

Quand je t’offre un élan de vitalité venu des étoiles

Ensemble, nous devenons les médiateurs du cosmos

Ta présence me révèle ce que ma vie a d’unique.

Tu m'enrichis de tout ce que j'avais oublié de vivre.

Ce que j'aime en toi, je ne l'ai jamais aimé en personne d'autre.