Présentation de l’oeuvre de Marzanna Bogumila Kielar

Avec Navigations, Marzenna Kielar nous donne son sixième volume de poésie, après un silence de douze ans. Son début poétique en 1992 fut couronné par lesPrix Kościelski et Kazimiera Iłłakowiczówna en 1993. Depuis, elle a été nommée et a reçu de nombreux prix internationaux et a été traduite en vingt-trois langues dont le tchèque, macédonien, hébreu, suédois, et français.

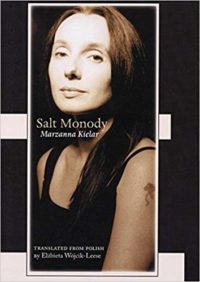

Quatre choix de poèmes ont paru sous forme de livre en allemand, bulgare, slovène, et anglais américain (Salt Monody en 2006 dans la traduction d’Elżbieta Wójcik-Leese) ; bientôt deux autres vont paraitre en Serbie et en République tchèque. Ses poèmes figurent dans quarante anthologies à travers le monde. Ses voyages et séjours littéraires aux Etats-Unis, en Scandinavie, et en Asie, sont fréquents. Formée aux humanités, elle enseigne la philosophie à Varsovie. Née à Goldap sur les terres de l’ancienne Prusse orientale, en Mazurie, pays des lacs proche de la Baltique, elle grandit dans un paysage post-allemand nordique, d’où l’échiquier de la deuxième guerre mondiale avait délogé Allemands et Mazuriens au profit des Polonais et des Ukrainiens chassés des confins de l’est. Peut-être est-ce de là que vient sa préoccupation de savoir comment habiter un espace et le faire sien? Son souci de se rapprocher de la terre dans ce qu’elle a de plus durable, sa géologie?

Marzanna Bogumiła Kielar. Nawigacje. (Navigations),

Wydawnictwo ZNAK. 2018. 48 p. ISBN 978–83-240‑5359‑9.

Ce court volume a la densité du basalte des terres nordiques qui sont imprimées dans l’âme de la poète. Navigations, acclamé par la critique, est sous-tendu par une méditation sur les débuts du monde et porte en lui la respiration d’un silence philosophique et visionnaire aux échos médiévaux et encore plus anciens. Remontant jusqu’à l’ère précambrienne, la poète se met à l’écoute du temps. Le présent n’intervient que dans cette lignée, discret, dépouillé de tout ce qui n’est pas symbole immémorial. Parmi les thèmes principaux apparaissent le courage du père, l’amour, un érotisme subtil, désincarné, la mort, la naissance, et l’exploration de la solitude que portent ces paysages nordiques. L’aune de notre temps est confrontée à une échelle tellement vaste que le non-essentiel s’efface. Pour cette poésie minimaliste, les mots sont choisis avec un soin extrême pour leurs nuances et leur précision ; leur poids fait qu’il faut les laisser sédimenter en soi. Dans cette poésie austère, les deux principales couleurs sont le gris (dans toutes les nuances de la pierre) et le vert (dans toutes les nuances du feuillage), avec des éclats de joie, de couleurs, et de sons qui font un contraste saisissant. Ce langage poétique pur et précis a été comparé par la critique américaine à celui de la romancière Karen Blixen, mieux connue sous son nom de plume, Isak Dinesen.

Marzanna Kielar est observatrice, tout comme Elizabeth Bishop et Julia Hartwig auxquelles elle compare souvent sa poésie – béquillage que la qualité et l’originalité de sa poésie rendent quelque peu inutile. Toutefois, sa poésie n’est pas narrative ; les scènes qu’elle décrit sont de brèves vignettes, des juxtapositions de micro-scènes vécues avec intensité et vues avec précision. Ces scènes s’inscrivent dans la généalogie du monde qui est le thème unificateur de toute sa poésie. Elle se penche particulièrement sur le mystère des choses placées entre désintégration et unification. Pour cela, elle a puisé aux sources de l’existentialisme à travers Paul Celan, Constantin Cavafy, Yehuda Amichai, Eugène Montale et Tomas Tranströmer, qu’elle considère ses mentors.

Marzanna Kielar parle de l’humain à l’écoute du minéral et du végétal. Elle juxtapose ces mondes et leurs réalités, faisant passer le lecteur d’une dimension à une autre à travers un tiret ou une virgule ; ces discontinuités existaient déjà dans la littérature polonaise d’avant-guerre, notamment la poésie d’Aleksander Wat et la prose visionnaire de Bruno Schulz. Navigations parle de paysages faits d’arbres et d’eau, de la fragilité de toute chose et de l’effacement des frontières entre humains et animaux, entre animaux et nature. Les éléments s’interpénètrent, aux corps morts poussent des racines, nous devenons tous poussière génératrice de vie nouvelle. La poète dit tout ce qui s’écoule une fois franchies les portes divisant la vie et la mort. Elle utilise un vers libre de longueur variable et des strophes inégales, comme pour mieux rythmer les consonances internes de sa pensée. La musique, référence fréquente sous forme de chants d’oiseaux et de mélodies contrapuntiques, renforce l’intensité de l’univers fermé des poèmes. Fréquemment, les poèmes s’achèvent sans ponctuation, comme à mi-pensée ou à mi-phrase comme pour mieux laisser le lecteur aux aguets.

Marzanna Kielar, Salt monody, Translated by

Elzbieta Wojcik-Leese, Zephyr Press; Bilingual

edition (20 April 2006), 128 pages

Les poèmes ci-dessous sont reproduits avec la gracieuse permission de leur auteur, que nous tenons à remercier de sa générosité et sa confiance.

Navigations

1.

La colombe posée sur la corniche du bâtiment d’en face s’est envolée

avant que la feuille d’érable n’atterrisse sur le parapet.

La lune illumine les nuages bas, traque les tomettes

du parking,

mord le feuillage mou, les noeuds et entre-noeuds des heures.

2.

Les cornes de brume mugissent. La mort a déplié ses cartes

sur la table de navigation,

elle prend ses repères.

Ici, dans un détroit d’hôpital, ton corps, fragile esquif,

dépasse l’iceberg.

Tu vogues avec un compas en panne, tu te diriges

à l’aveuglette.

Des fragments d’icebergs montent de l’horizon qui hier se découpait

doucement du ciel,

son long crépuscule chatoyant sous le soleil couchant; tergiversations

de globules rouges.

La glace qui traverse l’eau et la nuit ignore notre présence.

Cela lui est égal de nous écraser ou de nous libérer.

Glace inerte venue d’autres latitudes, silencieuse, imperceptible,

accordée au pouls de la nuit qui refroidit.

Début du champ sans rivages.

S’il y avait du vent, on pourrait tenir le cap – aller avec le vent vers la rive

où fleurit la vie et où les faubourgs embaument les feuilles brûlées,

où pulse un halo de lumière.

S’il y avait du vent – divin alizé des jours ouverts –

nous irions avec son souffle,

vaillamment, tels des héros mythiques.

S’il y avait du vent

et des oiseaux et la terre ferme

Marée montante

Ici ne poussent ni racines d’arbre, ni couverture de saxifrages verts,

ni carapace de mousse.

Vous seules existez – altières colonnes, bastions en promontoire,

chaires de basalte brisées – roches en lutte meurtrière avec l’océan.

Vous semblez éternelles,

comme si la mort expirait en vous et à travers vous

dans les anneaux du ressac.

Comme si la mort, vorace comme le sel, ne pouvait

imposer la fugacité en choisissant à loisir d’un nid

son butin printanier: les heures où croît la lumiere, où s’ouvre le creux des vagues,

et où brillent les mots

et les poissons.

Elle se mesure à son ombre. Rapidité de coursier.

Elle se compose, se ramasse

et atteint son but. Elle s’enivre de son élan.

Elle emporte la maison et le jardin couvert de chardons duveteux, elle noie

la joie d’une hirondelle diurne. Encore, la terrasse ambrée de l’été

se couvre de chèvrefeuille. Le café fume encore et personne n’a balayé les miettes

de la nappe, et voici que tout près elle

infuse de sang le rideau de nuages et anéantit le monde

dans la ronde des cycles immémoriaux.

Son pouce tend la corde

de l’arc d’essai — témoins indifférents: les muscles des mains et des épaules; monte

la marée rouge

Sonnet pour mon père

Tu baissais la poupe au ras de l’eau, dirigrant la proue de la barque

vers le goulet entre les lacs. De loin nous voyions les embarcations

y tourner en rond, ballottées par le vent.

Le canal vide brillait.

Lorsque nous arrivâmes, l’énergie du vent nous arrêta, les oiseaux et nous.

Le vent avait fait son nid ici et le défendait – il nous fouettait d’une aile d’airain

de plus en plus puissante.

Il frappait comme un noroît.

Tu négocias longuement avec le haut bouclier des vagues soumises

à son aveuglement – gagnant par virevoltes et arcs

quelques dizaines de mètres à chaque retour,

penché sur le gouvernail – à l’écoute de toi-même et des éléments.

Et le vent nous laissa passer.

Nous débouchâmes dans le lac plane.

Corniche gothique de mes jours – cette couleur dorée du ciel

crépusculaire, et l’ample calme de l’eau.

La nuit monta derrière l’écheveau des collines proches, puis sa noire froidure

mit le cap droit sur nous –

Exercices de non-existence

La brume arriva par vagues, ici minces, là épaisses,

jusqu’à nous couper la vue. Effacés. Le jardin partit pour plusieurs heures.

La brume ferma la porte à la réalité.

Voici, la vapeur s’éclaire et dévoile les lisses contreforts des collines

et la bourgade. Coupées de la terre, les tiges de fleurs sauvages s’alignent

sous la clôture de planches lasurées.

Des oiseaux aux ailes grises tournoient et s’appellent

sur le sarcophage marécageux de cette journée d’automne,

pleine de feuilles pourrissantes, de tiges lisses de dahlia et de tournesol.

Les routes entreccoupées reviennent. Maisons aux murs lisses sans corniches ni

détails, toitures soufflées comme des casquettes.

Rêves exhumés.

Nous aussi revenons – au même endroit – dans un présent sans fin.

Synchronisme

Bonne grimpeuse, agile acrobate, petit loir,

tu occupes un vieux nid d’oiseau ou d’écureuil. Astucieuse,

tu peux dans les crevasses du rocher ou dans l’arbre

t’en construire un – de mousse, de poils, et de plumes.

Adroite et rapide – petits mammifères, oisillons, lézards

sont ton festin journalier.

Avec eux et la chouette qui te regarde depuis la branche

du haut peuplier,

nous formons un systeme fermé.

Les boucles de l’heure carnassière se préparent.

La chouette s’élance, déploie ses ailes,

quelqu’un inspecte la ville comme un monticule d’herbes.

La matière sombre

Étoilée, elle traverse nos corps qui lui sont invisibles.

S’infiltre dans la pierre de la ville, dans

l’immobilité hivernale du ciel et les lumineuses

heures de décembre, quand tu me cueilles comme du miel d’hiver

sur la ruche du lit.

Ses rets cachés dans lesquels brillent les galaxies

sont comme un squelette d’érable effeuillé dans lequel, transis de givre,

en boule, les nids de pie

reflètent le soleil.

Post Tenebras

Dans le jardin vide, un buisson de forsythia

vorace fleurit et flambe d’un feu jaune sur le gazon grisaille

à l’orée de mars.

À l’entour, un glossaire effeuillé de vieilles plantes raidies. Muets

le sorbier et le cognassier regardent cet embrasement. Remuent en silence

les branches du prunier nu, les lèvres

du hêtre rouge –

comme si tout le langage travaillait à donner un sens

à un seul mot, quelque part

au-delà de la parole.

Décortiqué du froid matinal, le mot sorti de terre brille

d’une crinière dorée dans laquelle se nichent les moineaux.

X X X

Les mots du poème sont comme l’eau

qui s’épaissit en nuage, tombe en pluie, en neige,

s’élève en rosée.

Elle atteint les eaux souterraines qui alimentent les sucs de l’arbre.

Elle se vaporise sur les feuilles du vieil aulne et prolonge sa vie.

Il suffit que les mots du poème, comme l’eau, réfléchissent tout ce qui est.

Tout ce qui s’éloigne pour se transformer

en une chose plus grande.

Alors une brume légère

dévoilera les contours d’un autre continent. Le ciel propre et profond,

sans écueils ni haut-fonds, guidera vers le rivage.

Puisse-t-il y avoir dans les poèmes un peu de ressac,

des jeux de lumière et d’ombre au fond de l’eau, nos corps lumineux

nageant sous les écailles scintillantes de la baie.

À la fin, les eaux rassemblées en rivières reviendront aux mers

dont nous sommes issus.

Dont elles s’évaporèrent, laissant le sel

Contrepoint

Toute la matinée un merle chante la joie de sa durée

le chant saute de branche en branche, brille

sur les feuilles débarbouillées, part en pèlerinage avec l’eau du ruisseau

tel une lumière dans l’ombre froide.

Le merle chante comme s’il avait oublié qu’il chantait

comme si coulait en lui l’immensité du ciel d’orient,

tout ce qui vit, tout ce qui pousse.

Puis dans les petits muscles du larynx qui sculptent le chant

entrent d’autres registres, d’autres tons – épervier qui s’envole avec sa proie

arrachée à l’eau, madriers en dérive d’une ville engloutie.

Étagée, la mélodie de l’oiseau se penche sur un précipice.

Sur une matière en flux constant, ce qui nous rappelle

que toutes les pratiques sont éphémères.

Alors, rien ne cache le chant de l’extérieur.

Les amants

Côte à côte depuis des millénaires

nous croissons comme des racines de sapin, pour que se crée

un lien vivant.

Lame à double tranchant.

Enlacés l’un dans l’autre

comme ces amants néolithiques de la banlieue de Mantoue

dans l’étreinte

de leur suaire de pierre,

en terre comme au lit, quand un rayon de soleil ouvre la chambre par la fenêtre.

Nos lèvres sont dans un filet d’air.

Dans la fente où s’entr’ouvre la banquise du temps.

Nos dieux mourront.

Les chapelets de causes et d’actions issus de nos pensées se briseront.

Toutes nos oeuvres cesseront d’exister.

Les mots s’achèveront, reviendra le silence.

Le silence va parler.

Nous sommes

le vide qui a besoin de forme pour apparaitre.

Libérés de la mort, nos yeux deviendront soleil et brilleront.

Libérées de la mort, nos haleines deviendront le vent.

Présentation de l’auteur

- Carole Carcillo Mesrobian, L’ourlet des murs - 28 octobre 2023

- Dans la lignée de Wisława Szymborska ? Une nouvelle voix de la poésie polonaise - 6 juillet 2023

- Stanley Kunitz, virtuose du langage - 3 novembre 2022

- Dans la lignée de Wisława Szymborska ? Une nouvelle voix de la poésie polonaise - 1 septembre 2022

- La valise poétique de Piotr Florczyk - 1 novembre 2021

- In Memoriam : Adam Zagajewski (1945–2021) - 6 septembre 2021

- Introduction à l’œuvre de Lee Maracle - 5 janvier 2020

- Marzanna Bogumila Kielar - 4 juin 2019

- Shizue Ogawa, réflexions sur le temps - 5 novembre 2018

- Hommage à Jean Metellus - 5 juillet 2018

- La poésie de Wittlin - 21 juin 2015

- La poésie de Christopher Okemwa - 15 septembre 2014

- La poésie d’Awiakta - 20 juillet 2014

- La poésie d’Awiakta - 29 juin 2014

- Poèmes de Marilou Awiakta choisis et traduits par Alice-Catherine Carls - 29 juin 2014