Livres en vie (2) : Pierre Dhainaut

Une chronique qui a vu le jour en 2017 sur les pages de Recours au poème.

∗∗∗

Les Heures fabuleuses du fonds Dhainaut de la bibliothèque de Lille

(Michel Simon dans Jean Vigo, L’Atalante)

Privilège rarissime : Jean-Jacques Vandewalle, conservateur de bibliothèques, m’emmène faire les magasins. En fait, le long des linéaires nous répétons le cours du temps : son index pointe vers des manuscrits illustrés plus anciens que l’invention de l’imprimerie, puis vers des incunables. Nous suivons ensuite, en boustrophédon, des mètres et des mètres d’imprimés, jusqu’à rejoindre l’époque contemporaine. Si n’étaient quelques cartons ouverts et quelques vracs échoués de-ci de-là, on pourrait croire que le temps est docile, et qu’il coule bien, comme en un canal qui nous fait oublier le tracé du lit originel. Une précision de mon guide me fait écarquiller les yeux : ici, l’on conserve sans limite de temps ; dans cet endroit normalement caché aux regards, « pour toujours » est une expression qu’on peut prendre à la lettre. Soudain, mon parcours devient plus dangereux.

Au bout de la travée, nous arrivons à destination : c’est le présent du fonds Dhainaut, le don le plus récent accueilli par la bibliothèque. Ici pour toujours donc.

Jean-Jacques lit la poésie. Il me confie qu’Octavio Paz, par exemple, l’a profondément marqué. Du poète mexicain, justement, il y a des lettres : avec Pierre Dhainaut, ils se sont écrit. Mais ce n’est pas là que nous fouillons. Je ne devrais pas être là, à le regarder faire l’inventaire, mais je suis là ; mon passeur sait que j’ai franchi la porte, et que maintenant j’arpente ces couloirs car je veux écrire sur des livres rares, les livres disparus des étals des libraires, sur les livres d’artiste aussi. C’est bien pour des livres que nous sommes venus dans ces arcanes. Or, alors que je croyais avoir rejoint des coordonnées familières, voici que j’hésite. Plus probablement aurai-je mal calculé mon trajet, la faute est mienne. Je retrouve en effet des lignes écrites à la main, les traces enluminées des Heures passées. Ça commençait bien : nous étions perdus dans l’espace-temps et nous n’avions plus de certitudes.

Depuis quelques temps, Pierre Dhainaut prend plaisir à raconter l’histoire de cette fillette qui, chaque jour, se rendait dans l’atelier du grand Caspar David Friedrich. Elle venait chaque matin et le maître, ému (et sans doute un peu flatté), ne manquait pas de lui offrir quelques-uns de ses dessins. Que pensez-vous que l’enfant faisait, de tant de belles feuilles ? Plein de robes pour ses poupées, bien sûr. Je découvrais soudain tant de papiers, pliés, découpés, foliacés, collés, tissés, bariolés, froissés, marouflés, peinturlurés, que ce fut net : le poète était devenu cette petite fille. Pendant que les vieux bonshommes pontifiaient dans leurs livres, notre écrivain jouait à la poupée sur la plage, il s’élevait en enfance. Il avait tout Un art des passages : nous étions prévenus,

le seuil s’invente ici

avait-il écrit à son ami le loup dans la véranda (( Pierre Dhainaut, Un art des passages, L’Herbe qui tremble, 2017. Ce livre a pour sous-titre « Rencontres, poèmes, études » et reprend, parmi beaucoup d’autres, les textes publiés en 2015 par Le Loup dans la véranda sous le titre Gratitude augurale. )) ... Quelque chose, du dehors, avait appelé l’animal, le bébé était à deux doigts de passer de l’autre côté, dans le jardin. En frontispice l’enfant regardait le large. Et donc le voyage en réalité débutait là où nous nous pensions arrivés.

Seuls avec des pages et des pages d’écrits et d’images, la première tentation fut de refermer sur elles les grilles de l’expérience et du savoir. Que voir d’après Peinture et poésie d’Yves Peyré ? Que voir d’après Les très riches heures du livre pauvre de Daniel Leuwers ? J’avais l’impression de ne pas avancer. Quant à mon guide, il peste d’inventorier si lentement, les formats échappent aux fourches des tableurs en usage. Dans cette collection d’œuvres parfois uniques, le livre se défile. Seuls avec la clarté et le chanté des feuilles, nous sommes arrêtés par chaque ouvrage, ses couleurs, ses dimensions, son papier, ses pliures, ses illustrations, la graphie nette de Pierre Dhainaut et son sens de l’espace. Sans l’animation fureteuse des mains et des doigts, l’œil n’a pas accès à tous les domaines du visible. Parfois aussi, l’un de nous lit à l’autre quelques vers, une strophe, retenu par un rythme, l’émotion d’une évocation. Nous quittons peu à peu les livres pour entrer dans le présent sensible, audible, tangible. Le temps, donc, a changé de densité. C’est comme s’il devenait un air plus épais, portant plus, et que nous avions l’impression d’être plus légers.

Désormais nous sommes mieux disposés pour accueillir ce distique :

Plein air dès le seuil,

ne rien ajouter, aller à la rencontre.

Je le lis dans « Cœur, aubier, horizon », l’un des deux poèmes de Passion du précaire (2009) (( Tous les livres cités dans cet aperçu sont consultables à la bibliothèque municipale de Lille. Que le personnel et Jean-Jacques Vandewalle soient ici chaleureusement remerciés pour leur disponibilité, leur confiance, denrées rares. Comme les poètes, ils font un travail nécessaire et invisible. Les visiteurs curieux auront besoin des cotes. Les voici :

- Passion du précaire avec Régis Lacomblez, Xsellys éditions, 2009 : DH-LA8-3 ;

- Ce qu’il faut de patience à la surprise avec Jacques Clauzel, col. «A travers », 2009-2010 : DH-MA8-41 ;

- Esquisses avec Jean-Pierre Thomas, col. « Les Carnets de Samoreau », 2008-2011 : DH-MA8-20 ;

- Par la fenêtre ouverte avec Isabelle Raviolo, La Dame d’onze heures, 2014 : DH-MA8-40 ;

- L’esprit de la lettre avec Youl, 2006 : DH-MA1-1 ;

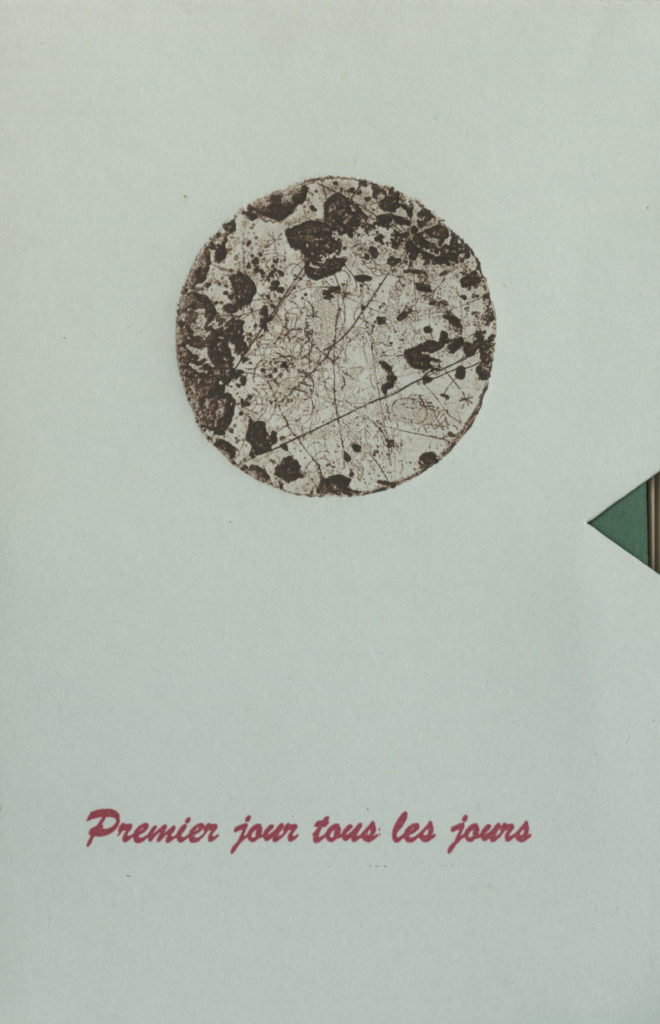

- Premier jour tous les jours avec Régis Lacomblez et Bruno Collet, Xsellys éditions, 2006 : DH-LA8-2 )).

Si l’écriture manuscrite laisse ici la place à l’imprimé, la démarche n’est pas pour autant contredite. Sous sa couverture rempliée, dans son in-seize raisin en feuilles, le texte garde sa fragilité, il s’accorde au principe d’ordre donné par les deux sérigraphies de Régis Lacomblez : de ces deux Extractions émerge une typographie à demi effacée avec laquelle il fallait dialoguer.

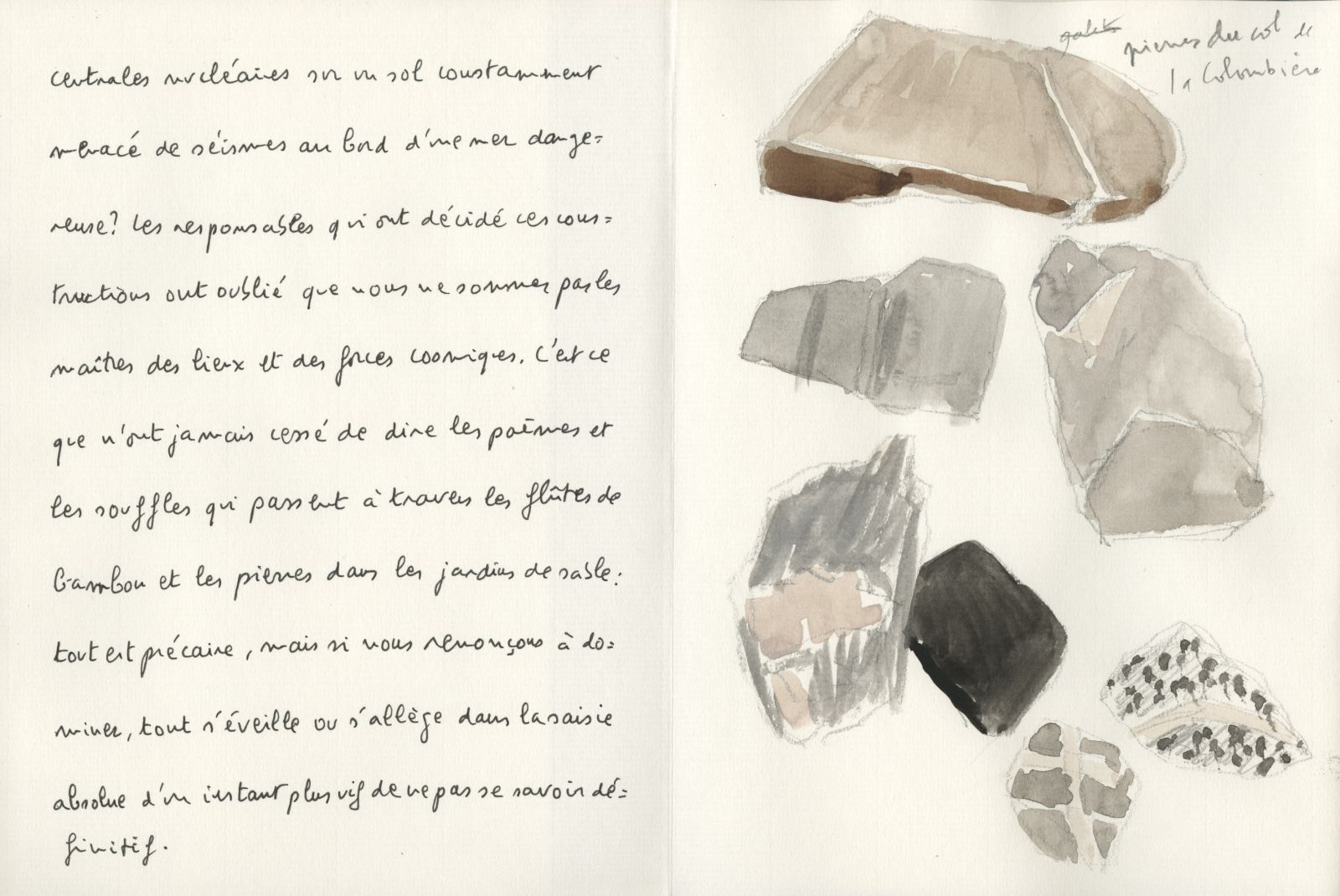

Isabelle Raviolo / Jean-Pierre Thomas © BM Lille

Chaque réalisation est donc d’abord l’histoire d’une rencontre. Pierre Dhainaut choisit judicieusement de dire « échanges », au pluriel, pour parler de sa relation avec la peinture. Son écriture s’ouvre, par exemple au crayon de Jacques Clauzel, et partant révèle Ce qu’il faut de patience à la surprise. Inspiré par l’enfant qui court devant lui, il lançait :

Ne cueille aucune fleur

non pas pour formuler quelque interdit de plus, mais pour se laisser libre d’approcher au plus près cette vie si menue. Chaque poème est l’occasion de ne pas se borner à demeurer inscrit dans un moi-je. Il nous mène vers la fleur, la vigne vierge, le goéland, vers autrui, vers l’inconnu :

tu t’élargis

tu élargis le monde.

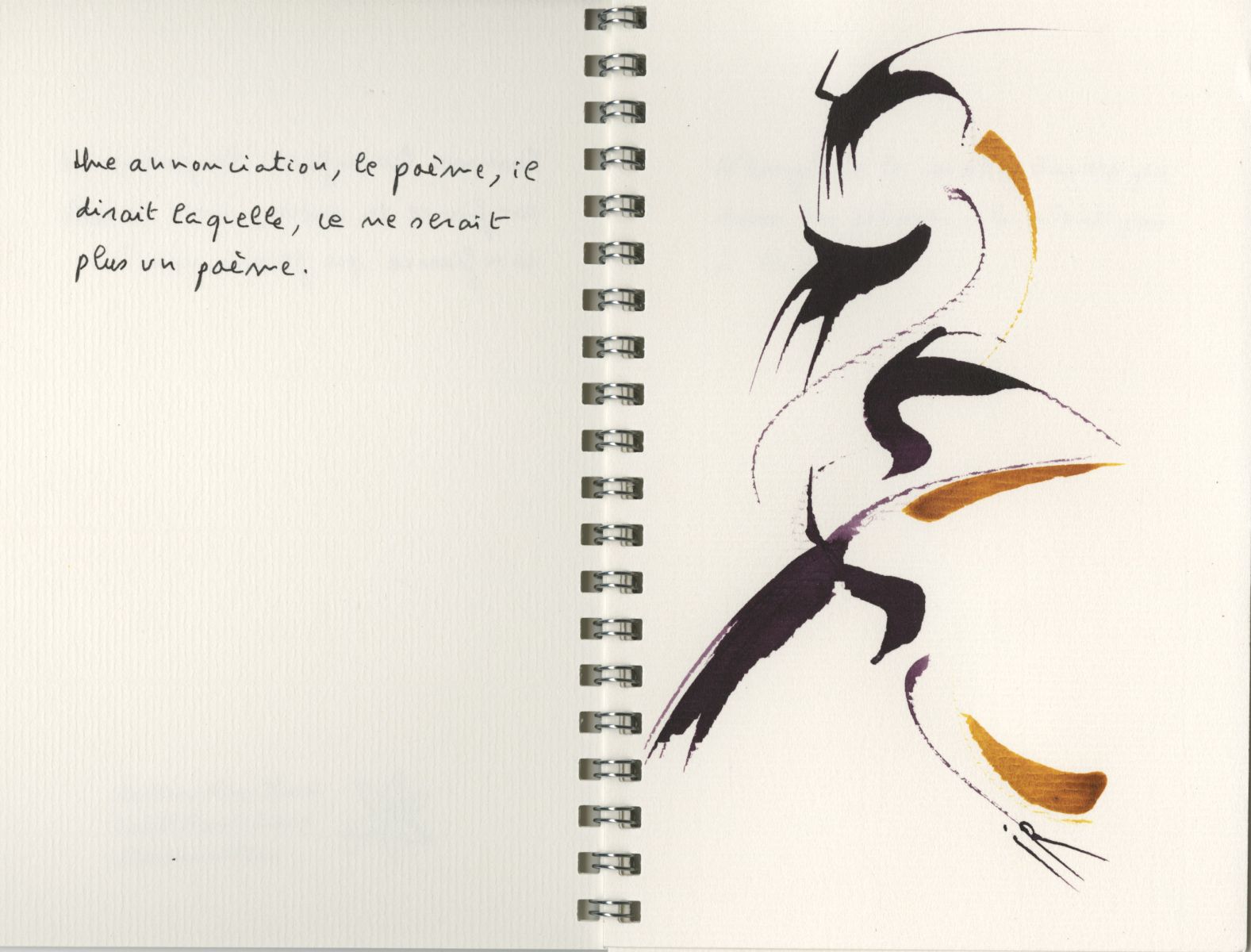

« L’élan est pris », m’écrit Jean-Jacques. Transporter, c’est effectivement ce que fait une telle écriture : viennent à nous différentes façons d’appréhender le monde. Ainsi nos rendez-vous se multiplient-ils, et que l’écriture soit « traversée » avec Jacques Clauzel, ou bien « envol » avec Isabelle Raviolo, toujours elle est franchissement. Avec elle nous devenons plus intimes. Le poète, le peintre : nous voilà parmi eux alors même que leur collaboration ne nous était pas destinée. Nous faisons connaissance avec des caractères d’artiste. C’est tout autre chose que d’établir des séries ou réunir des collections : à chaque ouvrage nous distinguons une personnalité, ce sont des individus privés que nous saluons, dans leur manière de choisir un support (les papiers tissus fantaisies de Youl, par exemple), de le manipuler, de l’enluminer puis de l’offrir à une écriture et une lecture.

Dans cette relation, il faut bien dire que nous entrons presque par effraction. Le peintre, le poète : le plus souvent tout part d’une correspondance. Le poète reçoit un pli, sa parole répond à la main qui en est l’origine. L’écriture de Pierre Dhainaut ne se développe pas hors de ces circonstances, elle ne se déploie pas à force d’arrogance verbale, elle s’accorde parfaitement avec l’humilité de ceux qui utilisent plutôt les tâtonnements d’un modeste organe de préhension. D’où sa connivence avec les dessins que Jean-Pierre Thomas lui adresse dans les Carnets de Samoreau. Comme pour expliciter la commune démarche de leurs « Esquisses tremblantes », l’écrivain note : « nous ne sommes pas les maîtres des lieux et des forces cosmiques ». Précisément : de telles forces ne sont l’apanage que des fées. Si leurs manifestations nous enchantent de leur merveilleuse présence, si nous oublions qu’il pleut en regardant Par la fenêtre ouverte, c’est-à-dire en prêtant maintenant attention au jaillissement noir, ocre, bruissant des oiseaux d’Isabelle Raviolo et Pierre Dhainaut, c’est que la perception des volatiles a regagné la confiance magique de l’enfance. Féerie de la lettre : l’écriture y est toujours en situation, aussi quotidienne que l’arrivée du courrier, elle est habitée, amoureuse. Avec Youl, en 2006, L’Esprit de la lettre s’accommode très bien d’un format plus grand et plus solide :

Tel est le rite matinal, attendre, sans impatience, l’arrivée

de celui qui donne un sens de plus au temps, qui l’ouvre

(…)

Ici, par chance, un facteur a posé son vélo comme autrefois.

Chaque jour d’un tel calendrier, chaque heure, la correspondance vient l’illuminer, lui conférer sa réalité fabuleuse de conte. Elle donné à l’écriture son rythme, laquelle se fait alors poème. En leur féerique durée, les jours ne se succèdent pas, c’est le Premier jour tous les jours, vignettes ou médaillons gravés par Bruno Collet : feuillets d’hymnes, de louanges, de célébration de la vie délivrée de son servage infernal.

S’élever en enfance, façonner des robes de papier pour des poupées magiques, est-ce bien sérieux ? C’est à ce stade, en tout cas, que le monde redevient passionnant. D’ailleurs, avec Jean-Jacques, nous osons nous l’avouer : nous sommes touchés, émus par ce que nous voyons. Ce n’est pas un signe de faiblesse : plutôt une capacité à se mettre en crise, malgré l’âge. C’est parce qu’il écrit avec les mains que Pierre Dhainaut ne sépare pas critique et création. Écrire est la trace de cette phase brûlante de mort et de régénération, de nuit préparant la fraîcheur de l’aube. Aussi bien le renouveau des lilas.