Amont dévers — une anthologie poétique : Dans la poésie italienne, transductions (1)

Cette chronique a été proposée durant des années par notre collaborateur Jean-Charles Vegliante. Cette première édition date d'octobre 2016.

∗∗∗

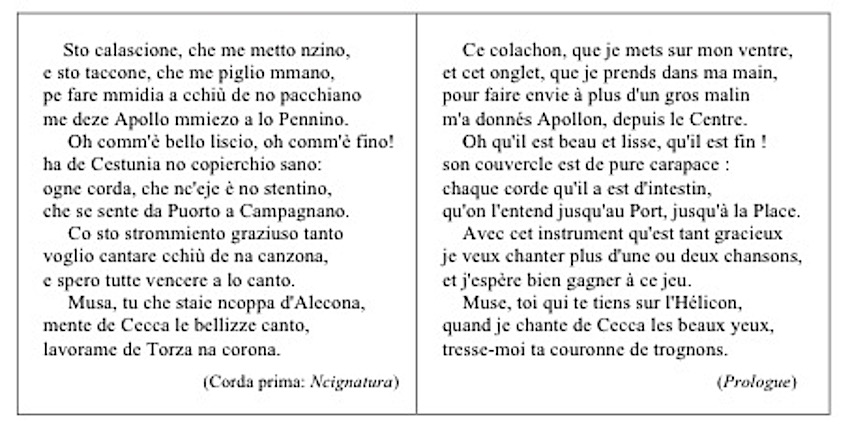

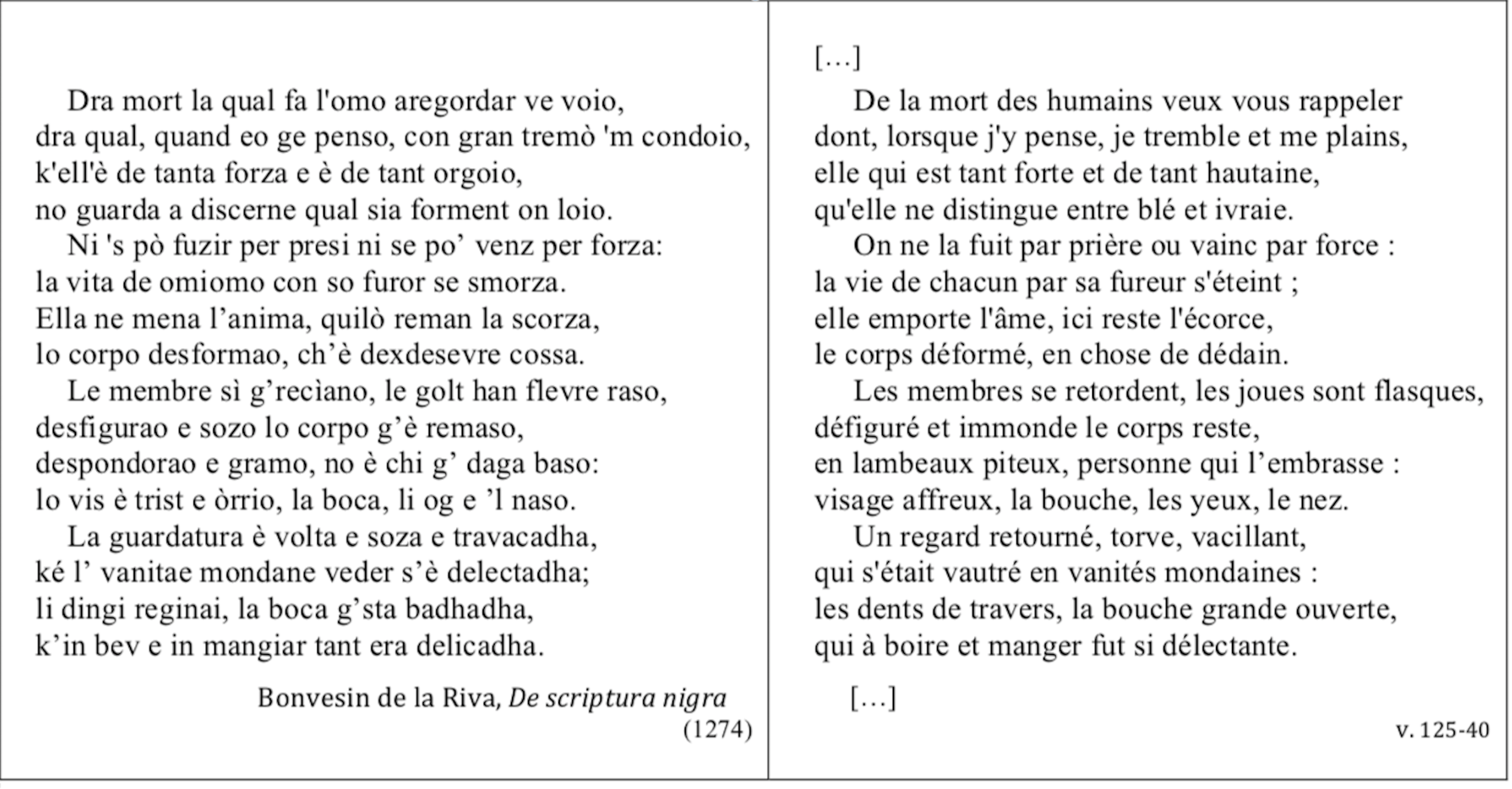

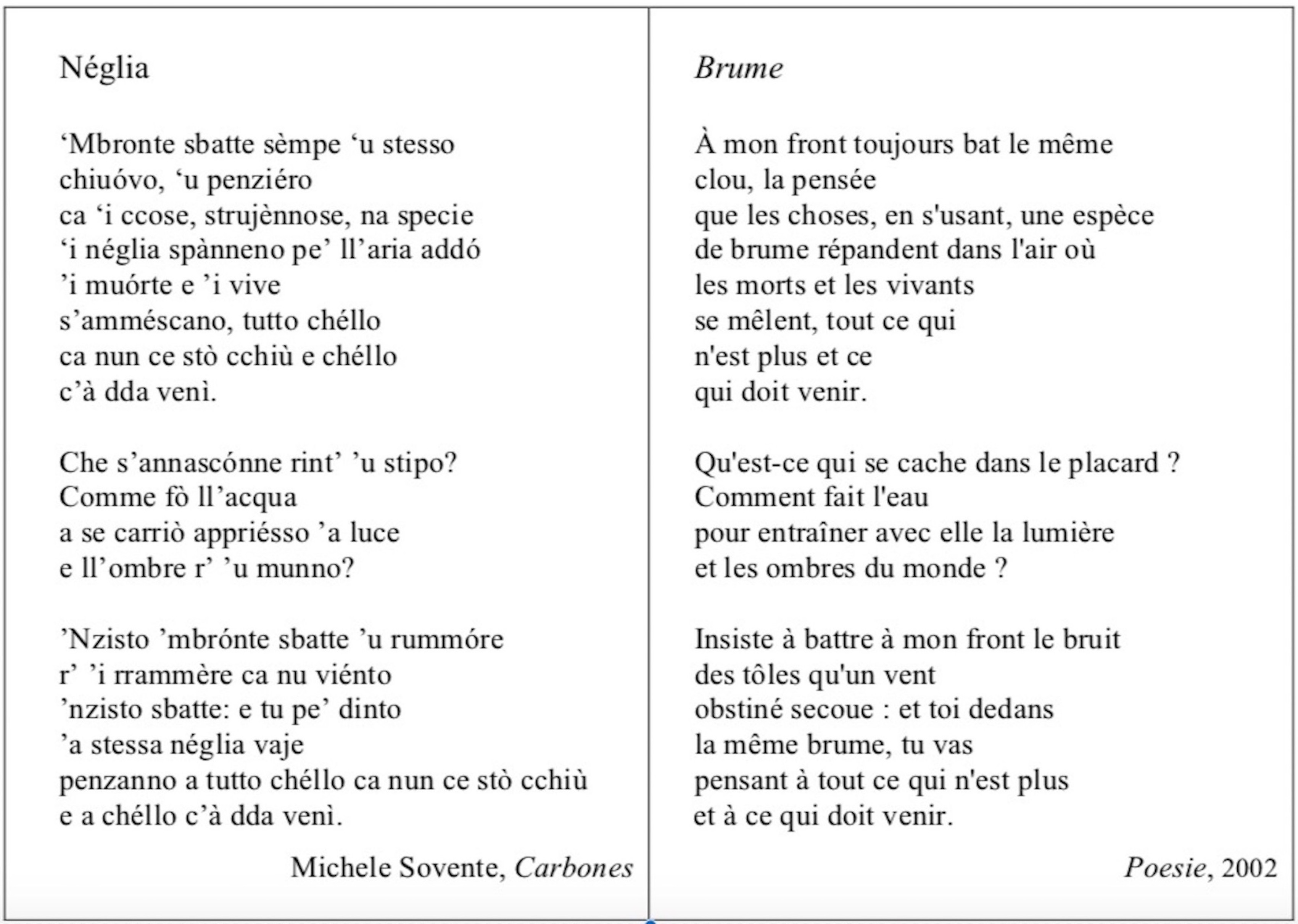

Pour cette anthologie, nous proposons quelques exemples – parfois singuliers mais d’après nous bien caractéristiques – de la poésie italienne majeure et parfois “mineure” ou minorée mais non moins importante, venue après l’immense travail fondateur de Dante Alighieri : aussi bien en ce qu’elle a pu constituer une source pour d’autres littératures européennes et au delà (on pense surtout à Pétrarque), que par son irréductible particularité, souvent occultée ou ignorée de ce côté des Alpes.

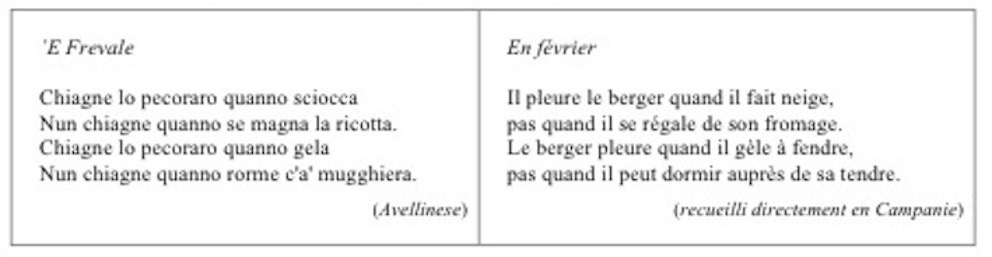

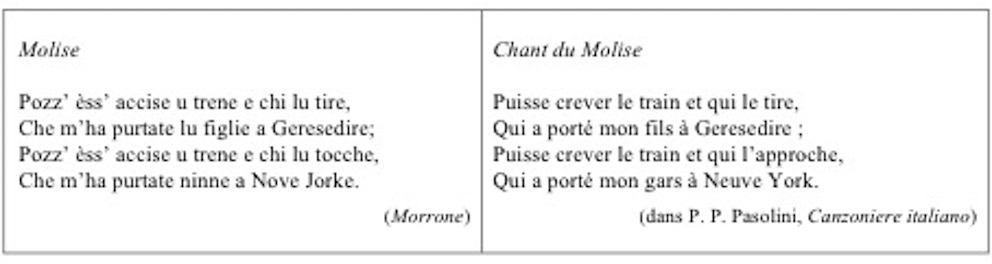

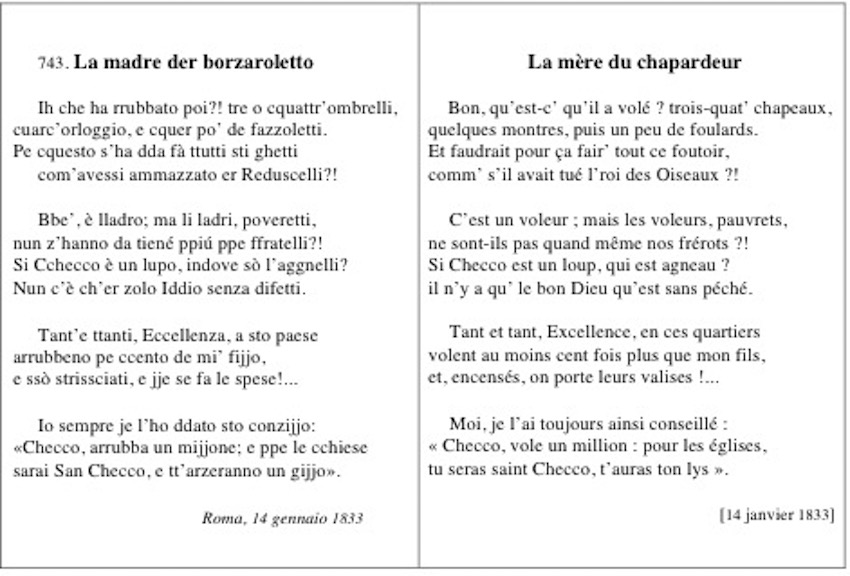

Le presque-même et l’apparente facilité de passage d’une langue à l’autre, de formes innovatrices ou institutionnalisées à d’autres (ici semblant aller de soi), et aussi la proximité culturelle indéniable entre les deux académies – italienne et française –, ont souvent agi à l’inverse de ce qu’on aurait pu attendre, éloignant les prétendues “sœurs latines” au lieu de les rapprocher pour de féconds échanges. Non que ceux-ci n’aient pas eu lieu, au moins depuis l’époque des troubadours descendant vers la Péninsule, puis avec la Pléiade pétrarquisante en sens inverse, enfin à nouveau de Paris en direction de l’Italie (et du reste du monde), mais trop souvent de façon asymétrique ou – en France surtout – intermittente, sans échapper à la tendance assimilatrice, à cette acculturation sûre de son bon droit dont notre pays a donné bien d’autres exemples ; et au centralisme, duquel l’infinie variété des dialectes, parlers, langues locales italiennes (parfois riches déjà d’une vaste littérature) ne pouvait qu’avoir à pâtir. Comme quoi, la poésie elle-même n’échappe pas à l’idéologie et, plus simplement, à l’histoire dans laquelle s’ancre son expression.

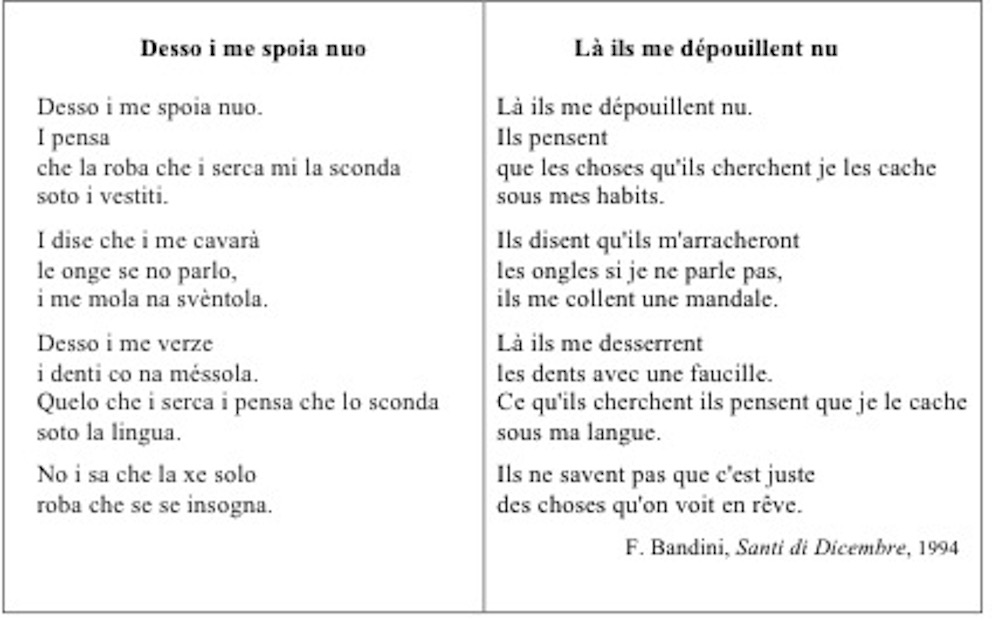

La transduction, suivant l’acception néologique que j’en avais proposée dès les années 80 du siècle dernier (voir D’écrire la traduction, 19962) voudrait éviter cet écueil, aussi bien que celui des récritures, certes intéressantes – j’en connais d’ailleurs quelque chose – voire géniales (Bonnefoy) mais par trop éloignées de l’ébranlement que doit continuer de transmettre dans le texte d’arrivée, à mon avis, l’œuvre originale en sa différence. L’opération créatrice d’un texte nouveau, par définition autonome dans la langue-culture de destination, ne devrait jamais négliger cette posture première, filiale si l’on peut dire, relativement au texte de départ : Amont dévers, résurgence et source qui seraient à la fois nôtres et communes à l’autre versant, étranges doubles adret ou ubac selon la perspective adoptée – et vraisemblablement tantôt alternés, partagés en fonction du type de texte original à transduire. À amener donc, sans détournement, vers l’autre pente, en acceptant d’y être nous-mêmes transportés… facile à dire ! Il n’y a pas d’ancillarité, pas même de modestie : dans certaines limites qui sont celles de leur temps, nous croyons bien qu’il y a des versions “définitives” (avec guillemets). Et provisoires donc. C’est souvent alors d’une petite conversion qu’il s’agit, au moins momentanée – nouvel oxymore –, par exemple devant tel poème dialectal moderne, pour lequel n’existe littéralement aucun type d’équivalence possible dans une langue aussi centrale et normée que la française. Et que dire du rythme… Alors, plus que jamais, traduire sera aussi transformer, en une métamorphose qui ne devrait pas devenir annexion – voire au mieux récriture – mais demeurer au plus près de l’étranger perturbant, fût-il dans le cas des deux proches voisines qui nous occupent une sorte de familier étrange.

Faut-il préciser que ce choix, terriblement limité sans doute, n’est au demeurant que celui d’un lecteur parmi d’autres, avec les préférences et aussi les capacités de critique et d’écriture qui se manifesteront d’emblée, en bonne pratique-théorie : autant dire subjectif, encore qu’un certain nombre de limites et de règles moins discutables y aient été respectées. Nous pensons en effet que la langue – d’origine et de destination en l’occurrence –, les langues donc, restent toujours souveraines, prédominantes pour la délicate et indispensable communication littéraire, sans laquelle risque de s’étioler toute transmission. Relativement extensibles, si l’on peut dire, elles ne sont pas celles de la doxa, en principe… La langue vers laquelle se dirige le flux verbal et musical (et son rythme) doit être “inventée” en quelque façon : mais qu’est-ce à dire ? Certes poussée jusqu’à ses extrêmes, ouverte à la rencontre avec l’étranger, bousculée et renouvelée peut-être, mais non « subvertie » comme on s’est plu à le prétendre un peu gratuitement, sous peine encore une fois de clôture et d’entre-soi stérilisants. La révolution est ailleurs, si elle existe. La fidélité aussi – qui a dit, par exemple, qu’il faudrait rendre la rime par la rime ? – à condition de ne pas oublier de « traduire la forme », primordiale en tous les cas. Alors, oui, une rime indiquant par exemple la fin d’une séquence (d’une strophe) doit être restituée : le sens, au delà des signifiés particuliers, est à ce prix. Dans le vaste océan des possibilités, l’écrivant quel qu’il soit, et le traducteur plus que tout autre, se meut aussi librement qu’il le désire, sans risquer une asphyxie hors de l’eau. Son milieu naturel, d’échange et d’accueil entre les langues, est en fin de compte varié mais unique, monde sémantisé de l’humain au sein duquel toute rencontre – et la survie dans la transduction même – demeure praticable. Dante, rendant grâce à son maître Brunet Latin, par exemple : « comment [au monde] l’homme peut gagner l’éternité » (Enfer, XV). Sublime illusion, leurre du littéraire, bien sûr.

Pour ce qui est de la poésie italienne, une autre donnée objective serait qu’elle représente au bas mot la moitié de toute la Littérature de l’aire italophone, canonique ou non : de quoi nous rassurer, quelles que soient les limites de notre sélection présente. Et de la réussite (autonome) dans la langue de destination, le français écrit – parfois à l’occasion parlé-écrit, gageure encore plus ardue –, la langue en bref des poètes d’aujourd’hui. Les textes suivent, dans l’ordre qui sera celui d’une Anthologie possible : un livre parmi beaucoup d’autres, au fil et au gré d’affinités, de regroupements à la fois formels, sensibles et thématiques. Reste donc à lire, à simplement s’avancer jusqu’à « toucher les vêtements » de l’autre (Hölderlin, Die Wanderung), dans l’autre texte ici amené au plus près de notre attente.

Première livraison :

- Pétrarque, évidemment…

(Le sonnet d’abord,

tel qu’en lui-même enfin…)

“Désir fou qui espère…”

Vous qui écoutez en vers épars le son

de ces soupirs dont je nourrissais mon cœur

aux premiers temps de la juvénile erreur,

quand j’étais presque autre homme que je ne suis,

du style divers où je pleure et raisonne

entre vaine espérance et vaine douleur,

si vous avez connu l’épreuve d’amour,

j’espère trouver pitié, sinon pardon.

Or je vois enfin comment de tout le monde

j’ai été longue fable ; et donc, bien souvent,

revenant sur moi, de moi-même j’ai honte ;

et cette honte est le fruit de mon délire

et le repentir, et clairement savoir

que ce qui plaît au monde n’est qu’un bref songe.

F. Petrarca, R.V.F., i

L’adorable pâleur qui recouvrit

D’un nuage amoureux le doux sourire,

À mon cœur se montra si souveraine

Qu’il vint à sa rencontre en mon visage.

Alors je connus comme, au Paradis,

On sait tout l’un de l’autre, tant fut plaine

La pensée bienveillante, que ne virent

Hormis moi aucuns, qui ailleurs s’engagent.

Tout angélique aspect, tout geste aimable

Qui jamais apparut en femme éprise,

Comparé au sien serait négligeable.

Elle tenait baissés ses beaux yeux fiers,

Et se taisant disait, de moi comprise :

Qui, mon fidèle ami, veut te soustraire ?

F. Petrarca, R.V.F., cxxiii

Jamais sur un toit passereau solitaire

autant que moi ne fut, ni bête en un bois,

si je ne vois son visage, et ne connais

d’autre soleil, ni d’autre objet pour ces yeux.

Des larmes sans fin sont mon plaisir suprême,

le rire deuil, tout mets poison et absinthe,

la nuit angoisse, et le ciel bleu m’est de plomb,

et un rude champ de bataille mon lit.

Il est bien vrai que le sommeil, comme on dit,

est parent de la mort, s’il soustrait le cœur

à la douce pensée qui le tient en vie.

Fertile pays, le seul aussi heureux,

vertes rives fleuries, ombreuses vallées,

vous possédez mon bien, et moi je le pleure.

F. Petrarca, R.V.F., ccxxvi

Francesco Petrarca, Rerum Vulgarium Fragmenta (Canzoniere)

- Un écho lointain, par-dessus Leopardi :

(non plus sonnet,

mais Ballata minima)

Le passereau solitaire

Toi dans la tour ancienne,

passereau solitaire,

tu essaies ton clavier,

comme en son sanctuaire

moniale prisonnière

l’orgue, à ses doigts légers ;

que, pâle tout-à-coup,

saisit l’étonnement

de trois notes cachées,

dans l’orgue, seulement

trois, fuyant comme mots

ensevelis, en paix.

D’un lointain sanctuaire

empreint de mort encens

dans ses grands caveaux vides,

par le silence immense

tu envoies tes trois notes,

ô esprit solitaire.

Giovanni Pascoli, Myricae 1896

Cf. http://www.recoursaupoeme.fr/chroniques/avec-une-autre-po%C3%A9sie-italienne/j-c-vegliante-1

_______________________

- Tout autre chose bien sûr, Michel-Ange :

(Madrigal)

Quel est celui qui de force à toi m’amène,

hélas, hélas, hélas,

lié serré, où libre suis d’entraves ?

Si tu peux enchaîner autrui sans chaînes,

et si sans mains ni bras tu m’as mis en cage,

qui me défendra contre ton beau visage ?

Rime (M. 1)

(Sonnet)

Tout vide clos, tout espace couvert,

quoi que ce soit qu’une matière enserre

conserve la nuit, tant que vit le jour,

contre ses lumineux solaires jeux.

Et si elle est vaincue par flamme ou feu,

le soleil chasse (ou lumière plus vile)

et la prive de ses divins atours,

au point que l’entame un simple petit ver.

Ce qui s’offre au soleil et se travaille

en mille graines et plantes diverses,

le rude laboureur du soc l’assaille ;

mais seule l’ombre sert à planter l’homme.

Donc les nuits sont plus saintes que les jours :

l’homme vaut plus que toutes les semailles.

Michelangelo, Rime (Son. 42)

- Et Della Casa, vers un maniérisme ?

Ô Sommeil, ô de la calme, humide, ombreuse

Nuit pacifique fils ; ô des pleins de maux

mortels réconfort, doux oubli des malheurs

si lourds dont la vie est âpre et douloureuse ;

secours ce cœur qui souffre et n’a de repos

désormais, et ces membres las et fragiles

soulage-les : vole vers moi ô Sommeil,

étends tes ailes brunes sur moi et pose.

Où est, loin du jour lumineux, le silence ?

et les rêves légers qui sans traces sûres

ont pour habitude de suivre tes pas ?

Hélas, en vain je t’appelle et ces obscures

froides ombres, je les flatte en vain. Ô draps

pleins d’âpreté, ô nuits poignantes et dures !

G. Della Casa, Rime

- Des salons…

Femme qui coud

Oui c’est un dard, non l’aiguille

dont use en son ouvrage

celle, neuve Arachné d’amour, que j’adore :

pendant qu’elle pique et brode son beau lin,

de mille pointes perce mon cœur, et point.

Malheureux, ce trop charmant

fil de sang qu’elle tire,

coupe, noue, et affine, tourne et retord,

sa belle main chérie,

c’est le fil de ma vie.

G. B. Marino, Madrigale LXXIV

Sifflet XXXIII

Voici un démenti en plein sa gueule

à quiconque oserait nous affirmer

que Murtola ne sait pas bien poeter

et qu’il devrait retourner à l’école.

Je sens que monte en moi une ire folle

quand j’entends que quelqu’un veut le blâmer ;

car nul ne saurait faire s’étonner

comme lui fait, en sa moindre parole.

Est du poete la fin l’étonnement

(je parle du suprême, non du bouffe) :

qui ne sait stupéfier, qu’il aille au ban.

Moi je ne lis jamais ses choux, ses touffes,

sans soulever de stupeur mes sourcils :

comment être à ce point un imbécile !

G.B. Marino, Murtoleide

- et des prisons :

Au cachot

Comme va vers le centre tout corps pesant

depuis la circonférence, et comme encore

dans la bouche du monstre qui la dévore

la belette court craintive et minaudant,

ainsi quiconque de science grand amant,

qui plein d’audace depuis le marais mort

passe à la mer du vrai, dont il s’énamoure,

dans notre hôpital vient finir à la fin.

Que les uns l’appellent ‘l’antre à Polyphème’,

d’autres ‘palais d’Atlante’, certains ‘de Crète

le labyrinthe’, et certains ‘le fond d’Enfer’

(car là ne vaut faveur, savoir, ni rosaire),

je peux te le dire ; au demeurant je tremble :

c’est bastion voué à tyrannie secrète.

T. Campanella, Opere

_________

Qui pénètre en cette horrible sépulture

où règne une pérenne cruauté

trouvera écrit sur ces murs du Tartare :

“Quittez l’espérance vous qui entrez !”

Il fait jour ici autant qu’en nuit obscure,

toujours à souffrir, supporter, peiner,

car on ne sait jamais ni le jour ni l’heure

d’un retour à la chère liberté.

G. Di Michele, Opere “Cui trasi…”

Cf. http://www.recoursaupoeme.fr/essais/un-p%C3%A9trarquiste-sicilien-m%C3%A9connu/j-c-vegliante

- ou prisons intérieures :

Le premier dormeur

l’un, fœtal, dort,

à la fois respiration et apnée

accusation et pénitence

mémoire arrachée et idée

luisante mais bannie…

pourquoi ainsi s’attester

alors qu’il est un vieux désormais ?

dans l’inconscience il souffle

sur ses genoux une autre

fervente vie

Le deuxième

dort-il ? oh si une main

légère l’effleurait

comme un rose pastel

sur un papier jaune !…

comme une langue vive

sur la peau brûlée !…

la géographie du sang

viendrait à la surface…

(seule sa tempe bat

dans le corps ensaché

et sa mine éteinte

cache s’il fut heureux)

Le troisième

ne dort pas : il est empêtré

dans un enfer où de

râpes langues le haranguent

qu’il a du mal à contenir…

s’embrèchent les veines

dans la pénible querelle…

poursuit en son intérieur

une écharde à l’envers…

s’il se souvient ? oui, il se souvient !

mais tout a été instigué…

un jour, cette heure, peut-être…

mais tout est là déphasé

Eugenio De Signoribus, Trinità dell’esodo (2011)

Cf. http://poezibao.typepad.com/poezibao/2015/09/anthologie-permanente-eugenio-de-signoribus.html