Dans la double volée du chant

à Paul Celan

Soleil de nuit

pointant le visage du feu,

l’histoire a brûlé dans nos mains

l’ombre passante de l’éclair,

sa lame étincelante déjoué

la mélancolie muette des choses.

Sur la margelle des orages, une étoile a sombré.

//

Parmi les sables au jardin de l’oubli,

de ta seule raison pour qu’un chant devienne

promis à l’errance –

tu as jeté l’ancre et le pas,

de ta fuite entre les eaux, ta langue à venir

nourrissant l’impatience du voyage.

//

Tu as perpétué

l’ample déchirure de l’instant

où s’éveillent les sources, la cendre inachevée.

L’espace saisi au vol d’une plus grande soif,

le rêve défunt s’est affranchi

du nombre qui l’habite.

//

La musique des mots soumise à tes lèvres

a confondu l’attente du poème

multiplié dans le lit du fleuve.

O nuit qui te dénombre exilé dans nos veines,

les grains du silence un à un affleurent

dans le sablier de la mer.

//

À hauteur de mémoire

QUI PARLE EN TON NOM?

La rose des tempêtes

a retenu le souffle des fontaines agonisantes

ô paroles drapées de feu,

sommeil échoué sur le récif des heures.

Quand les nuits sans rivage ne se ressemblent plus,

j’écris le goût secret de ton sang

sur un dernier carré de ciel.

//

Murmure insaisissable,

ton ombre muselée sous le chiffre des pierres

bercera la rumeur naufragée des jours.

//

Plus changeant que l’énigme,

l’oiseau des nuits amères aiguise

les couperets du vent.

Ton rire a poignardé les rives du fleuve,

muettes maisons où brûle le crime.

Sous la morsure de l’eau,

nage à contre-courant l’histoire déracinée –

l’échafaud pousse à tes pieds

son front contre l’oubli.

//

Tu vas nageant

au plus étroit passage de l’exil.

Ton visage horizon ne cesse de grandir

où les collines penchent, le front contre le ciel

de ta langue – spräche aux racines d’est,

bruyante mémoire ourlée de sable.

//

Au plus noir de l’avril

à Primo Levi

L’AVRIL EST SANS RAISON

au toit du ciel bitumé

Là-bas

une étoile brûle au cœur

où même le vent trépasse

les chambres de l’oubli

gardent l’empreinte des derniers cris

//

Mille feuilles envolées

aux branches des bouleaux

mille et mille fumées déclinent leurs prénoms

mille est un qui ne sait son destin

mille est une qui ne dit mot du destin

sans âge sera leur vie

sans nom sera leur nuit

au bout du temps le temps ne s’interrompt

présent sans retour ni détour

sous la saillie du toit

plus que la mort dans la ramure des arbres

//

Nulle autre ponctuation pour le dire

que le silence des ruines noires

Nul autre regard pour l’écrire

au bord même d’une seule image

qu’un cliché pris au vol de l’oubli

//

Le vertige des pas

D’un geste

le lieu détenu au juger

dans la mouvante lumière de l’instant

s’énonce le schibboleth de la mémoire

sur la plaque sensible tel Minox

fixant l’indéchiffrable signe

“l’homme pénétra dans le maquis du bois

qui commençait là devant le crématoire,

le bras droit le long du corps,

avec dans sa main,

d’assez loin pour que nul ne s’en aperçoive,

l’appareil transporté dans un double fond”

unique témoin du commando volant

sans visage ni paroles

//

Il vit

pour que survive un premier cliché

à nul autre regard dévolu

ombres se mêlant contre le ciel

aux ombres des femmes

destinées à n’être rien

que morceaux dénombrés

stück déjà nues dans l’oblique photo

visages d’ombres et de chair penchés

s’avançant jusqu’au bout de la ligne

où se forme l’ultime convoi

nuit de cendres à jamais sans repos

//

Debout

dans le noir silence qui dérobe l’attente

certaines à l’écart de l’humaine figure

se livrent au vertige des pas

sur la terre nue foulée dans le jour sans trêve

où chemine le désastre

jusqu’aux profondes ramures du ciel

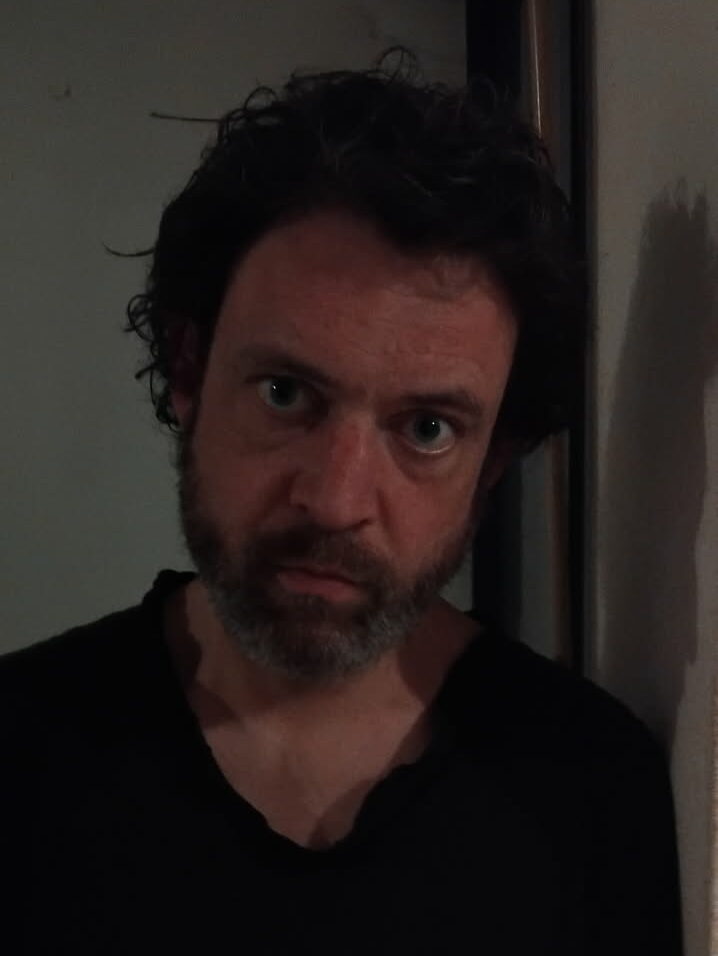

Alain Fabre-Catalan est photographié par Roswitha Strüber.